Joseph Delboeuf. Le sommeil et les rêves. Partie 2. Article paru dans la « Revue philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), (Paris), tome VIII, juillet à décembre 1879, pp. 494-520.

Joseph Delboeuf. Le sommeil et les rêves. Partie 2. Article paru dans la « Revue philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), (Paris), tome VIII, juillet à décembre 1879, pp. 494-520.

Cité par Freud dans La Science des rêves.

Article paru en cinq parties : Juillet à décembre 1879, pp. 329-356. — juillet à décembre 1879, pp. 494-520. — 6 novembre 1879, 8, 494-520 — février 1880, 9, 129-169. — avril 1880, 9, 413-437 . — juin 1880, 9, 632-647.

Joseph Rémi Léopold Delbœuf (1831-1896). Mathématicien, philosophe et psychologue. A laissé une grande quantité de travaux, dont beaucoup sur l’hypnotisme. Contemporain d’hippolyte Taine, Jean Martin Charcot, etc… il prendra position (très controversée) de défendre la pratique de l’hypnotisme par des non-médecins. Il est fort probable qu’il ait rencontre Sigmund Freud. Son important travail sur les rêves est incontournable.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 494]

LE SOMMEIL ET LES RÊVES

DEUXIÈME PARTIE (1)

LEURS RAPPORTS AVEC LA THÉORIE DE LA CERTITUDE

I

Sur quel fondement repose la croyance en général, et spécialement la croyance en une réalité extérieure ?

Toute croyance est le résultat d’une habitude. C’est en vertu d’une habitude que nous attribuons une existence corporelle à l’image reflétée par le miroir ; c’est en vertu d’une habitude que l’halluciné croit à la réalité de ses visions.

Il y a quelque chose en dehors de moi, il y a quelque chose qui n’est pas moi — voilà le premier jugement conscient porté par l’être sensible. Et du jour où il a formé ce jugement date sa première perception il se distingue des choses qui l’entourent et apprend à les connaître.

Par une expérience ultérieure, il constate que le moi qui sent, le moi interne est uni à une enveloppe externe qu’il perçoit à la façon de quelque chose d’étranger et d’indépendant telle est l’origine de l’opposition que la conscience établit entre l’âme et le corps. Pour tout sujet sensible, son propre corps est un objet de perception.

Je n’ai pas besoin pour le moment de m’appesantir davantage sur ces notions préliminaires, l’ayant fait avec des développements assez étendus dans un autre traité (1), et devant y revenir plus tard. Toute perception est susceptible de passer en tout ou en partie à l’état de conception. Il y a longtemps que les psychologistes ont différencié la perception et la conception. Cependant on peut, même aujourd’hui, en marquer mieux encore les traits différentiels. [p. 495]

La perception, c’est l’image d’un objet extérieur comme tel qui se forme dans notre esprit sous l’action directe et présente de cet objet. La perception est toujours déterminée. Ainsi j’ai la perception visuelle d’un cheval, ou la perception tactile d’une épingle, lorsque le cheval agissant présentement sur ma vue, ou l’épingle sur mon toucher, fait naître en moi l’idée de ce cheval, ou de cette épingle, en tant que cause extérieure et actuelle de ma sensation.

Autre est l’image d’une chose jadis perçue et évoquée dans mon esprit en l’absence de cette chose, ou du moins en dehors de son action immédiate. Telle est l’idée que j’ai d’un cheval, ou d’une épingle, que je ne vois pas, ou que je ne sens pas, dans le moment où j’ai cette idée. L’image ainsi reproduite est un souvenir. A côté de ces images dont l’objet n’est plus présent viennent se ranger naturellement et nécessairement les fictions, qui ne correspondent pas à un objet réel et qui sont le produit de la combinaison libre ou spontanée de perceptions ayant passé à l’état de souvenirs. Telle est l’idée que je me fais d’un centaure, ou d’une chimère, ou d’un arbre à figure humaine. Sur le même rang que ces fictions, qu’on peut appeler fantastiques, il faut placer en outre celles qu’on pourrait qualifier de scientifiques, historiques, artistiques, etc. C’est ainsi que l’on est arrivé à se représenter la faune et la flore des époques primitives, que l’on se fait une idée de ays qu’on n’a jamais visités ; que l’on donne une figure à Homère, à Moïse, à Confucius, à Alexandre, à César et que les Grecs ont fixé dans des marbres immortels les traits de tous leurs dieux et de tous leurs héros.

Les souvenirs et les fictions sont des conceptions. Nos conceptions, il est vrai, ne se bornent pas à des images matérielles. L’homme, grâce au langage dont il est doué, pousse à un très haut degré la faculté d’abstraction et arrive à concevoir des choses qui ne sont pas susceptibles d’une représentation matérielle, telles que la vertu, la bonté, le devoir, la force. Comme nous aurons rarement besoin, dans tout ce qui va suivre, d’user de cette extension légitime du sens du mot conception, il nous servira presque uniquement à désigner les images qui ont été ou sont conçues comme ayant été le fruit d’une perception directe. Je n’ai jamais eu ni pu avoir la perception directe de César ni d’un centaure cependant, grâce aux lectures ou aux représentations artistiques, ils me font l’effet d’avoir été ou de pouvoir être l’objet d’une perception.

Les perceptions sont toujours actuelles. Les conceptions peuvent être actuelles ou potentielles. La conception est actuelle quand elle est visible à l’esprit, qu’elle est l’objet de l’attention, qu’elle fait [p. 496] partie de l’état de conscience. Elle est potentielle, au contraire, quand elle n’est pas présentement l’objet d’une vision interne. Il ne faut pas confondre la potentialité avec la puissance telle que l’entend Aristote. Pour celui-ci, cette conception-là serait en puissance qui n’aurait pas encore été formée mais qui pourrait l’être ; tandis qu’une conception potentielle a déjà reçu au moins une fois l’existence sous forme de perception. Je n’ai pas continuellement présents à l’esprit tout mon savoir, tous mes souvenirs, toutes mes idées. Une partie seulement, une infiniment faible partie de ce savoir peut chaque fois, à un moment donné, être l’objet d’un acte de conscience le reste demeure enfoui dans l’obscurité de l’inconscience et constitue ce que M. Stricker appelle le savoir potentiel. Selon les nécessités ou les besoins du moment, les éléments du savoir potentiel émergent au jour, rejetant dans l’ombre ceux qui, un instant auparavant, étaient en pleine lumière. Tel est le jeu perpétuel de la vie de l’esprit.

Pour abréger le discours, quand je parlerai des conceptions, sans autre désignation spéciale, j’entendrai parler des conceptions en acte.

La conception, réelle ou fictive, a, d’une manière générale et en vertu de sa définition son origine dans une perception antérieure. Je ne puis concevoir ni de cheval ni de centaure si je n’ai pas encore vu de cheval. Mais, du moment que j’ai eu la perception d’un cheval, j’en conserverai d’une manière indélébile — mille faits le prouvent — la conception potentielle, bien qu’il puisse se faire que l’occasion ne se rencontre jamais de faire passer cette conception de la puissance à l’acte. Ceci toutefois nous importe peu pour le moment. Mais voici une remarque de la plus haute importance c’est que la conception actuelle d’un objet n’est pas possible aussi longtemps que cet objet agit sur notre sensibilité. En un mot, la perception et la conception d’un même objet ne peuvent exister simultanément dans la conscience la perception éteint complètement la conception. La réalité est absorbante et jalouse toute idéalité disparaît devant elle, à la façon des étoiles devant le soleil.

L’expérience est facile à faire. Essayez de vous représenter vivement un tableau qui vous est familier. La chose vous sera aisée si vous fermez les yeux, et l’image pourra même acquérir un éclat capable de vous faire presque illusion. Un peintre peut tracer un portrait de mémoire. Si vous tenez les yeux grands ouverts, l’effort nécessaire est déjà plus pénible ; vous devez, pour ainsi dire, par la puissance de votre volonté, annuler leur pouvoir visuel, les frapper de cécité à l’égard des choses qui pourraient attirer leur attention. [p. 497]

Si vous fixez vos regards sur un objet déterminé, une gravure par exemple, il vous sera presque impossible de voir votre tableau en idée. Mais, à coup sûr, vous n’y parviendrez en aucune façon si vous avez ce tableau même devant vous et si vous le regardez. Autre exemple. Chacun sait plus ou moins bien chanter mentalement un air connu. Le bruit apporte une certaine entrave à l’exercice de cette faculté mais un air différent qui se fait entendre dans le voisinage la contrarie bien davantage encore, et d’autant plus qu’il se rapproche par le mouvement et le rythme de celui qu’on a choisi. Enfin, s’il y a identité entre les deux chants, toute tentative pour entendre les notes intérieures est absolument vaine. La foi en l’existence de l’objet perçu s’impose à nous. Descartes a dit Je pense, donc je suis ; il aurait pu ajouter avec autant de raison Je perçois, donc il y a un objet perçu. Je le répète, avoir la conscience de soi, c’est, à parler plus exactement, avoir la conscience du non-soi comme tel. Sans doute, la foi en nos propres sensations est logiquement la première et sert de type absolu à toute espèce de croyance ; mais la foi en l’existence d’une réalité extérieure — quelle qu’elle soit — lui est égale en intensité. Aussi sûrement que je sais que j’existe, je sais que je ne suis pas tout ce qui existe. Quand ce sentiment de la réalité s’affaiblit, celui du moi s’obscurcit en même temps. C’est ce qui a lieu dans le rêve, dans l’ivresse, la démence. Dans ce cas, une certitude raisonnée devient malaisée, sinon impossible à obtenir.

Le fondement de toute croyance, c’est donc le sentiment de l’existence d’une réalité extérieure agissant sur notre sensibilité et ce sentiment est le fruit d’une habitude que l’individu a reçue de ses ancêtres et qu’il n’a cessé de fortifier par sa propre expérience.

II

Pourquoi, quand on veille, ne croit-on pas à la réalité de ses rêveries et pourquoi, quand on rêve, croit-on à la réalité de ses rêves ? Sous le rapport de ses caractères psychologiques essentiels, la conception ne diffère donc pas de la perception. La distinction entre l’une et l’autre repose sur une circonstance extrinsèque, la présence ou l’absence de l’objet en tant que senti. Ai-je besoin de dire, pour qu’on ne s’y méprenne pas, que ce mot objet ne doit pas être pris à la lettre, et qu’une image réfléchie est pour l’être sensible un objet au même titre qu’une image réelle ? Or je ne saisis l’objet que par [p. 498] l’intermédiaire de ma sensibilité; comment donc puis-je reconnaître qu’une conception n’est pas une perception Ou encore, d’où puis-je m’assurer qu’une perception n’est pas une conception, et qu’il y a un objet actuel auquel elle correspond ? N’y-a-t-il pas là une impossibilité matérielle ?

Un des personnages du Nabab de M. A. DAUDET me fournit une excellente entrée en matière pour répondre à cette question.

« M. Joyeuse… était un homme de féconde, d’étonnante imagination. Les idées évoluaient chez lui avec la rapidité de pailles vides autour d’un crible. Au bureau, les chiffres le fixaient encore par leur maniement positif mais, dehors, son esprit prenait la revanche de ce métier inexorable. L’activité de la marche, l’habitude d’une route dont il connaissait les moindres incidents donnait toute liberté à ses facultés imaginatives. Il inventait alors des aventures extraordinaires, de quoi défrayer vingt romans-feuilletons.

« Si, par exemple, M. Joyeuse, en remontant le faubourg Saint-Honoré sur le trottoir de droite — il prenait toujours celui-là — apercevait une lourde charrette de blanchisseuse qui s’en allait au grand trot, conduite par une femme de campagne dont l’enfant se penchait un peu, juché sur un paquet de linge :

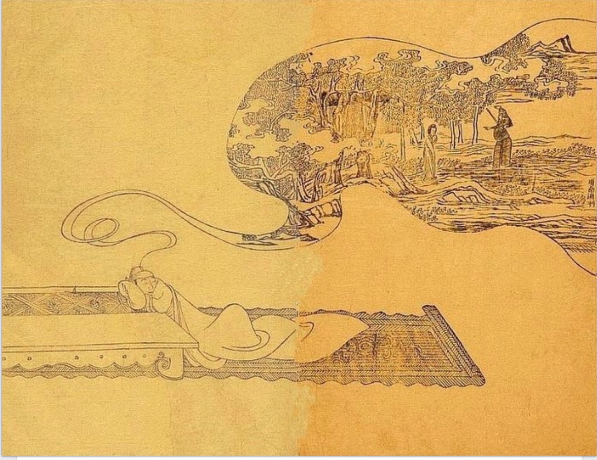

Sir Edward Burne-Jones (1833-1898) Le rêve de Lancelot, 1896.

« L’enfant ! criait le bonhomme effrayé, prenez garde à l’enfant ! » Sa voix se perdait dans le bruit des roues et son avertissement dans le secret de la providence. La charrette passait. Il la suivait de l’œil un moment, puis se remettait en route ; mais le drame commencé dans son esprit continuait à s’y dérouler, avec mille péripéties. L’enfant était tombé. Les roues allaient lui passer dessus. M. Joyeuse s’élançait, sauvait le petit être tout près de la mort ; seulement le timon l’atteignait lui-même en pleine poitrine et il tombait baigné dans son sang. Alors il se voyait porté chez le pharmacien au milieu de la foule amassée. On le mettait sur une civière, pour le monter chez lui, puis tout à coup il entendait le cri déchirant de ses filles, de ses bien-aimées, en l’apercevant dans cet état. Et ce cri désespéré l’atteignait si bien au cœur, il le percevait si distinctement, si profondément : « Papa, mon cher papa… » qu’il le poussait lui-même dans la rue, au grand étonnement des passants, d’une voix rauque qui le réveillait de son cauchemar inventif. »

L’auteur, un peu plus loin, ajoute ces paroles judicieuses : « La race est plus nombreuse qu’on ne croit de ces dormeurs éveillés chez qui une destinée trop restreinte comprime des forces inemployées, des facultés héroïques. Le rêve est la soupape où tout cela s’évapore avec des bouillonnements terribles, une vapeur de fournaise et des images flottantes aussitôt dissipées. De ces visions, [p. 499] les uns sortent radieux, les autres affaissés, décontenancés, se retrouvant au terre à terre de tous les jours (3) »

Qui de nous n’a été, à ses heures, ce dormeur éveillé si bien décrit par l’illustre romancier ? Quelle est la littérature qui ne s’est emparée de ce type que l’on retrouve au théâtre et jusque dans les fables ? N’est-ce pas de l’Inde que nous vient, par une suite de transformations successives, cette délicieuse Perrette qui, dans un transport de joie, renverse le pot au lait où elle entrevoyait toute une fortune ?

Tout le monde connaît par cœur les commentaires ingénieux du poète

Quel esprit ne bat la campagne ?

Qui ne fait châteaux en Espagne ?

……………………………………………

Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même

Je suis Gros-Jean comme devant.

Il faut donc un accident pour faire rentrer le rêveur en lui-même ; ici, c’est le saut malencontreux de la laitière, là le cri poussé par M. Joyeuse. Mais comment cet accident agit-il ? Evidemment par contraste. Je ne cherche pas pour le moment à expliquer le fait, je le constate. Entre l’impression que M. Joyeuse reçut des discours qu’il n’entendait que dans son imagination et celle que lui causèrent les paroles prononcées effectivement par lui-même, la différence était si marquée qu’il ne put s’empêcher de les rapporter à deux causes opposées, et il conclut que la cause était d’un côté fictive, et de l’autre côté réelle. De même, la gentille Perrette, qui prenait tant d’intérêt aux gambades de la vache et de son veau, dut bien quitter d’un œil marri tous ces biens imaginaires, quand l’inexorable réalité offrit brutalement à ses regards son lait répandu. L’illusion n’était plus possible. Que manque-t-il cependant aux rêveries pour être taxées de rêves? Bien peu de chose il suffit que le rêveur soit endormi. Si M. Joyeuse, au lieu de se rendre à son bureau, eût commencé son roman dans son fauteuil en faisant sa sieste et qu’il se fût insensiblement laissé aller au sommeil, le phénomène psychologique n’eût pas été différent.

Le rêve est donc caractérisé par une circonstance toute physiologique c’est qu’il se produit chez l’être endormi. De cette façon, nous reprenons pour notre compte la définition d’Aristote : L’image produite par le mouvement des impressions sensibles quand on dort en tant qu’on dort, voilà le songe (4). » [p. 500]

Dreamland~illustration to The Poems of Christina Rossetti.

Commentons cette définition ; voyons pourquoi Aristote, après avoir dit « quand on dort », ajoute les mots « en tant qu’on dort ».

« Le rêve, dit-il, n’est pas toute image qui nous apparaît pendant le sommeil car il nous arrive parfois de sentir d’une certaine façon des bruits, et de la lumière, et de la saveur, et un contact faiblement, il est vrai, et comme de loin. Ainsi, par exemple, on entreverra en dormant une faible lueur que l’on prendra dans son sommeil pour celle d’une lampe, et à son réveil on reconnaîtra que c’était réellement la lumière d’une lampe et de même pour le chant des coqs et les aboiements des chiens, que l’on reconnaîtra effectivement à son réveil. Parfois on répondra aux demandes. Cela provient de ce que, de même que la veille, le sommeil sera partiel. »

C’est là une remarque d’une profonde justesse. Combien de fois ne m’arrive-t-il pas, vers l’heure du réveil, d’être, par exemple, plongé dans un rêve flatteur, quoique parfaitement bizarre et tout à fait invraisemblable, et d’entendre en même temps au-dessus de ma tête les pas et le caquetage des enfants qui font leur toilette, et audessous de moi les allées et venues des domestiques qui nettoient la salle à manger et dressent la table pour le premier repas~ Je dors par rapport à mon rêve je suis éveillé pour ces bruits divers qui annoncent le retour de la vie. — Des phénomènes du même genre s’observent à l’heure où l’on se dispose à s’endormir.

Et puis, en thèse générale, dans l’un et l’autre de ces deux états de transition, n’y a-t-il pas un empiètement graduel soit de la veille sur le sommeil, soit du sommeil sur la veille ? Il y a donc des instants où l’on ne veille et ne dort que partiellement. Le domestique que vous avez chargé de frapper à votre porte pour vous faire lever, s’adresse à la partie de l’âme qui déjà entend et perçoit les bruits extérieurs. Car, sans cela, comment parviendrait-il à vous réveiller et comment pourriez-vous lui répondre ? Or cette perception du bruit n’est certainement pas un rêve, bien qu’elle ait lieu pendant le sommeil. Concluons donc, et réservons la dénomination de rêves aux images et aux conceptions qui s’offrent à notre esprit pendant que nous dormons et en tant que nous dormons.

Telle est une première note distinctive du rêve. On voit sans peine que ce procédé de définition s’applique parfaitement aux hallucinations d’un insensé, aux idées délirantes d’un malade atteint de la fièvre, aux extases voluptueuses d’un fumeur d’opium, aux insanités d’un homme ivre. Le rêve, l’hallucination, le délire, l’extase, l’ivresse sont ce qu’ils sont et caractérisés comme tels en raison de l’état physiologique du sujet chez qui ils se produisent. Sans doute, dans le langage ordinaire, on dit les rêves d’un fou; mais, [p. 501] scientifiquement parlant, de même que la folie et le sommeil sont deux états physiologiques différents, de même il faut distinguer les images fantastiques qui se montrent à l’homme sain d’esprit pendant son sommeil et les conceptions chimériques d’un insensé, d’un fiévreux, d’un homme ivre éveillé.

Cependant, il est nécessaire de donner à la restriction d’Aristote toute sa portée. Rappelons-nous ce que disait M. Stricker. Je rêve de brigands, et j’ai peur ; les brigands n’existent pas, mais ma peur existe. Est-ce que cette peur appartient à mon âme en tant qu’elle est endormie ? Une mère voit en songe son unique enfant rouler dans un précipice et son cœur se déchire. L’angoisse qu’elle éprouve n’est-elle pas une réalité ? Le motif est imaginaire, je le veux bien ; mais la nature du sentiment en est-elle modifiée ? La douleur ou le plaisir que nous ressentons à l’annonce d’une fausse nouvelle, en est-elle moins de la douleur ou du plaisir ? Autre exemple je songe que je suis au café avec des amis que j’y ai invités ; je me dispose à payer l’écot pour tous, je fais mentalement l’addition. Cette opération est-elle un acte de mon esprit en tant que sous l’empire du sommeil ? Quand, éveillé, je pense que deux et deux font quatre, ce jugement change-t-il de caractère quand je l’exprime en rêve ? Généralisons. En rêve, je raisonne et je parle ; mes raisonnements sont bons, et mon langage est correct. Cette suite dans les idées, cette application des règles grammaticales sont-elles le fait de l’homme endormi ? ou bien auraient-elles leur origine dans une partie de l’âme qui ne dort jamais ? On a vu plus haut que M. Spitta attribuait au Getmüth la propriété de ne jamais dormir. On peut, me paraît-il, élargir encore le domaine des activités qui se dérobent à l’engourdissement du sommeil. En un mot, les habitudes ne s’endorment pas. Ce qui dort, c’est ce qui a momentanément cessé ou presque cessé d’être en relation avec l’extérieur. Il faut donc avoir soin de distinguer ce qui est proprement le rêve de ce qui résulte de l’impulsion du rêve.

Un seul exemple pour achever d’éclaircir ce point. Aux vacances dernières, j’avais promis à mes enfants de faire avec eux une excursion de toute une journée. On prit la veille toutes les dispositions pour le lendemain. On devait partir avec le premier train, s’arrêter à une certaine station, puis continuer la route à pied. Il fallait pour cela se lever de bonne heure. Vers cinq heures du matin, la servante vient m’annoncer qu’il pleut et que la pluie semble vouloir persévérer. La promenade était forcément remise. Je me rendors, et je rêve beau temps. Le projet d’excursion me revient en tête j’avais eu tort de ne pas partir, malgré les menaces du ciel ; nous [p. 502] serions maintenant à la station où nous avions à descendre, et nous aurions devant nous une belle journée; on ne devrait jamais dans notre climat oublier combien le temps peut varier d’un instant à l’autre; maintes fois il m’était arrivé de me mettre en route par la pluie et de voir briller le soleil une heure après mon départ. Bref je me livrais à toutes les réflexions qu’éveillé je n’aurais pas manqué de faire, si le temps s’était remis effectivement au beau. Était-ce l’homme endormi qui les faisait ? Je ne le pense pas. C’était l’homme de tous les jours.

Dans le rêve, — et en cela il diffère de la rêverie, l’illusion est complète. La raison en est simple. Le dormeur éveillé, pour me servir de l’heureuse expression de M. Daudet, se complait dans les écarts de son imagination, il s’y abandonne avec conscience, et souvent même il les conduit ; mais il sait qu’il est sous l’empire d’un mensonge plus ou moins volontaire. Cette conscience explicite provient uniquement de cette circonstance qu’il n’est pas séparé du monde qui l’entoure. M. Joyeuse voit les maisons, coudoie les passants, saisit des mots, des cris, des bruits de toute espèce ; et ces immpressions, bien qu’affaiblies par la distraction du sujet, contrastent cependant encore par leur vigueur avec les impressions molles et sans relief fournies dans sa fable par l’officine imaginaire du pharmacien, la foule qui s’amasse, et les réflexions qu’il met dans la bouche du peuple. La confusion n’est pas possible. Décidément la maison, l’attroupement, les voix, tout cela est bien une création de son imagination inventive.

Dans le rêve, ce point de comparaison manque nos sens épuisés ne nous envoient plus que des sensations vagues et émoussées ; nos organes les plus actifs, l’œil surtout, ne fonctionnent plus ; et alors les images surnageant à la surface de notre cerveau nous font un monde imaginaire auquel nous accordons un caractère de réalité, en vertu de l’habitude invétérée de toujours voir autour de nous un monde différent de nous et opposé à nous-mêmes. Il est donc naturel que, dans le rêve, je ré-objective mes propres idées qui ont été objectives à l’origine, puisque la vie réelle elle-même n’est qu’une suite d’objectivations. Car, ne l’oublions pas, nous ne voyons pas effectivement les choses nous ne sentons que les impressions qu’elles nous envoient et nous concluons qu’elles existent comme cause de ces impressions. Le rêve ne crée donc pas d’illusion. L’illusion provient uniquement de ce que nous ne ressentons plus qu’avec une énergie considérablement amoindrie les impressions que nous recevons des choses du dehors. A côté de la scène fictive, mettez une scène réelle avec son éclat et ses couleurs, la fiction s’évanouit. [p. 503]

Si l’on a pu croire que « nos souvenirs se dessinent avec plus de vivacité pendant nos songes que dans l’état de veille » (5) c’est qu’on a confondu la vivacité relative et la vivacité absolue.

C’est là ce que l’on peut observer tous les jours et ce que j’ai observé vingt fois chez moi-même. Je viens de dîner ; je me sens peu disposé à me remettre de suite au travail je m’étends dans un fauteuil devant le foyer qui flambe, et je prends en main un roman. Les enfants jouent, rient, crient et tempêtent dans le corridor. Tout en lisant mon livre, je devine et suis les scènes qui se passent à côté de moi. Peu à peu, je me laisse aller à la somnolence les mots et les bruits deviennent de plus en plus indistincts ; je continue en un demi-rêve mon roman puis je finis le plus souvent par y jouer un rôle. Le sommeil m’a envahi. Mais cet état dure peu de temps. Au bout de cinq ou de dix minutes, les cris et les rires arrivent de nouveau à mon oreille ; les personnages fictifs s’effacent lentement je fais quelquefois des efforts pour les faire revivre et les fixer ; mais les images des marmots se superposent à eux, d’abord transparentes, de manière que je perçois à la fois les uns et les autres; puis elles deviennent de plus en plus solides, leurs contours se dessinent, les ombres et les lumières s’accusent ; la fiction disparaît pour faire place à l’impérieuse et jalouse réalité ; je suis éveillé.

Ainsi donc, en thèse générale, nos conceptions sont reconnues comme telles, quand nous sommes éveillés, grâce à la vivacité prépondérante des perceptions sur lesquelles elles se projettent ; mais, dans nos rêves, elles font illusion, par cette raison même qu’alors nos perception-; sont obtuses et sans éclat. Pendant la veille, elles font l’effet d’une tache sur un fond lumineux ; pendant le sommeil, elles s’illuminent, parce que le fond devient obscur. Aussi les tableaux que nous présentent les rêves n’ont presque jamais de cadre.

Cette explication si simple se trouve déjà dans Aristote (6). Les rêves, dit-il, sont des débris de sensations, car toute sensation laisse dans l’âme une empreinte durable. Dans le jour, les mouvements intérieurs passent inaperçus, à cause des impressions que nous recevons et de l’activité de la pensée c’est ainsi qu’un petit feu disparaît devant un feu immense, et les maux et les plaisirs légers devant les maux et les plaisirs plus grands. Mais pendant la nuit, nos sens étant inactifs, parce qu’ils sont impuissants, laissent revenir au centre de la sensibilité ces mouvements, insensibles durant la veille, et qui deviennent alors parfaitement apparents. [p. 504]

Dans les temps modernes, c’est Hobbes qui a le plus nettement exposé cette théorie (7). De même, dit-il, que le mouvement produit dans l’eau tranquille par la chute d’une pierre ne s’arrête pas quand la pierre est au fond, de même l’effet produit par un objet sur le cerveau subsiste encore après que l’objet a cessé d’agir, et, bien que le sentiment ne soit plus, la conception reste. Quand on est éveillé, cette conception est confuse, parce que quelque objet présent est toujours là qui remue et sollicite les yeux ou les oreilles ; mais dans le sommeil, les images, résidus des sensations, apparaissent fortes et claires, parce qu’il n’y a pas de sensation actuelle en effet, le sommeil est la privation de l’acte de la sensation (8), et ainsi les rêves sont les imaginations de ceux qui dorment.

Cette idée, au fond élémentaire, s’est sans doute présentée à tous ceux qui se sont occupés des rêves nous l’avons rencontrée dans M. Radestock. Mais, à part les deux auteurs que je viens de citer, je n’en sache pas qui s’y soient arrêtés et en aient fait le pivot de leurs théories. Je lis par exemple dans M. Alfred Maury (9) : « Ainsi, pour que notre esprit saisisse la différence des idées et des sensations externes, il faut qu’il puisse comparer les deux ordres de sensations et mettre la réalité en regard de ce qui n’est qu’une conception. Si donc. les sens de l’extatique se trouvaient dans le même état que ceux de l’homme éveillé, les impressions extérieures le rappelleraient tout de suite au sentiment du réel, et il ne pourrait prendre des visions pour des faits or c’est ce qui n’a pas lieu. a Voilà, exprimé mieux que je ne pourrais le faire, tout le fond de la théorie du rêve. Mais M. Maury n’y a songé qu’à l’occasion de l’extase. Maine de Biran (10) dit à peu près la même chose : « Dans l’état ordinaire, la persuasion momentanée qu’entraînent les fantômes de l’imagination se trouve continuellement détruite par les impressions plus vives des objets réels qui les effacent, comme la lumière du jour efface celle d’une lampe. » Malheureusement cet auteur, dont la logique rigoureuse était viciée par l’esprit de système, attribue à la volonté la disparition de ces vaines images, et si elles s’imposent à nous dans le sommeil, c’est que nous sommes complètement passifs, car le sommeil se caractérise uniquement par l’absence de volonté. C’est donc le défaut comparatif d’éclat et de relief qui distingue la [p. 505] conception de la perception, et l’on peut dire d’une manière générale que la conception dans le rêve a encore moins d’éclat absolu que dans la veille. C’est l’affaiblissement graduel des impressions qui fait que le passé lointain nous apparaît comme un long rêve, et parfois les traces des événements deviennent si ténues qu’on se demande s’ils ont eu réellement lieu, ou si l’on n’y a pas assisté en songe.

Je m’écarte en cela de l’opinion généralement reçue. Écoutons Garnier (11) : « Ce que nous avons dit de la rêverie va nous aider à nous rendre compte du rêve. Les conceptions du rêve ont encore plus de relief et de netteté que celles de la rêverie, parce que la perception est encore plus absente du sommeil que des préoccupations les plus profondes de l’état de veille. En même temps que le sommeil nous gagne, nos perceptions nous quittent peu à peu. Le règne de la conception commence ses objets paraissent des réalités aucune perception ne vient par son contraste faire reconnaître la conception pour ce qu’elle est. Mais, lorsque les organes se dégagent naturellement des liens du sommeil, ou qu’une forte impression nous en délivre tout à coup, la perception se fait et le rêve s’évanouit. C’est donc encore par le contraste de la perception et de la conception qu’on les distingue l’un de l’autre. »

Voilà qui est à peu près admissible, à condition toutefois qu’on n’accorde pas à la conception, même en rêve, la même intensité de couleur qu’à la perception. Mais, plus haut, l’auteur nous apprend que « la différence entre la perception et la conception ne tient pas à la vivacité de l’une et de l’autre; elle n’est pas une différence de degré, mais une différence de nature, » et, d’après lui, les conceptions des rêves sont tellement nettes que, parlant de la folie, il dit : « Tout le temps que dure la folie, la conception prend la même vigueur et pour ainsi dire la même saillie que dans les rêves. ‘ Ces derniers mots contiennent une erreur évidente.

III

Pourquoi, au réveil, accorde-t-on à ses rêves un caractère mensonger ? Quels sont les motifs de cette attribution ? Y-a-t-il à cet égard un criterium absolu de certitude ?

Tout le monde sait que Descartes s’est posé à peu près le même problème, et l’on sait aussi quelle solution il lui a donnée « Mais [p. 506] peut-être qu’encore que les sens, dit-il, nous trompent quelquefois touchant des choses fort peu sensibles et fort éloignées, il s’en rencontre néanmoins beaucoup d’autres desquelles on ne peut pas raisonnablement douter, quoique nous les connaissions par leur moyen: par exemple, que je suis ici, assis auprès du feu, vêtu d’une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains, et autres choses de cette nature. Toutefois j’ai ici à considérer que je suis homme, et par conséquent que j’ai coutume de dormir et de me représenter en mes songes les mêmes choses, et quelquefois de moins vraisemblables. Combien de fois m’est-il arrivé de songer la nuit que j’étais en ce lieu, que j’étais habillé, que j’étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dans mon lit ! Il me semble bien à présent que ce n’est point avec des yeux endormis que je regarde ce papier ; que cette tête que je branle n’est point assoupie que c’est avec dessein et de propos délibéré que j’étends cette main et que je la sens ce qui arrive dans le sommeil ne semble point si clair ni si distinct que tout ceci. Mais, en y pensant soigneusement, je me ressouviens d’avoir souvent été trompé en dormant par de semblables illusions, et, en m’arrêtant sur cette pensée, je vois si manifestement qu’il n’y a point d’indices certains par où l’on puisse distinguer nettement la veille d’avec le sommeil, que j’en suis tout étonné et mon étonnement est tel, qu’il est presque capable de me persuader que je dors (12). »

Descartes dirige ensuite tous ses efforts pour dissiper le doute par où il croit devoir débuter, et il résout comme suit la difficulté qu’il vient de se poser : « Certes cette considération me sert beaucoup non seulement pour reconnaître toutes les erreurs auxquelles ma nature est sujette, mais aussi pour les éviter ou pour les corriger plus facilement car, sachant que tous mes sens me signifient plus ordinairement le vrai que le faux touchant les choses qui regardent les commodités ou incommodités du corps, et pouvant presque toujours me servir de plusieurs d’entre eux pour examiner une même chose, et, outre cela, pouvant user de ma mémoire pour lier et joindre les connaissances présentes aux passées, et de mon entendement qui a déjà découvert toutes les causes de mes erreurs, je ne dois plus craindre désormais qu’il se rencontre de la fausseté dans les choses qui me sont le plus ordinairement représentées par mes sens. Et je dois rejeter tous les doutes de ces jours passés, comme hyperboliques et ridicules, particulièrement cette incertitude si générale touchant le sommeil, que je ne pouvais distinguer de la veille car à présent j’y rencontre une très notable différence, en ce que [p. 507] notre mémoire ne peut jamais lier et joindre nos songes les uns avec les autres et avec toute la suite de notre vie, ainsi qu’elle a a coutume de joindre les choses qui nous arrivent étant éveillés. Et en effet, si quelqu’un, lorsque je veille, m’apparaissait tout soudain et disparaissait de même, comme font les images que je vois en dormant, en sorte que je ne pusse remarquer ni d’où il viendrait ni où il irait, ce ne serait pas sans raison que je l’estimerais un spectre ou un fantôme formé dans mon cerveau et semblable à ceux qui s’y forment quand je dors, plutôt qu’un vrai homme. Mais lorsque j’aperçois des choses dont je connais distinctement et le lieu d’où elles viennent, et celui où elles sont, et le temps auquel elles m’apparaissent, et que, sans aucune interruption, je puis lier le sentiment que j’en ai avec la suite du reste de ma vie, je suis entièrement assuré que je les aperçois en veillant et non point dans le sommeil. Et je ne dois en aucune façon douter de la vérité de ces choses-là, si, après avoir appelé tous mes sens, ma mémoire et mon entendement pour les examiner, il ne m’est rien rapporté par aucun d’eux qui ait de la répugnance avec ce qui m’est rapporté par les autres. Car de ce que Dieu n’est pas trompeur il suit nécessairement que je ne suis point, en cela, trompé (13). »

Voilà bien le contrôle des sens et de l’intelligence tel que l’ont défini M. Grote et tous les auteurs. Nous lisons dans Albert Lemoine : « L’incohérence des images est pour nous le seul signe distinctif des rêves (14). » Et plus loin : « La foi que nous donnons à la réalité objective des images du sommeil tient en grande partie à ce que nous ne pouvons volontairement ni involontairement faire usage de nos sens pour corriger les rapports des uns par ceux des autres (15). » Je ne connais vraiment qu’un sens qui s’avise de corriger les autres c’est le toucher, qui nous permet de nous assurer, par exemple, que les images reflétées par le miroir n’ont aucun corps (16) ». Mais, dans l’état de veille, qui s’avise jamais de toucher les personnes, les arbres et les maisons pour s’assurer que ce sont des corps réels, ou de croire à l’existence matérielle d’une image optique ? Et d’un autre côté en quoi le témoignage même du toucher garde-t-il l’halluciné d’être trompé par les fantômes qu’il voit ou qu’il entend ? De plus, enfin, le contrôle, qui me permet en effet, quand j’ai des doutes, d’en vérifier le sujet, ne peut s’exercer sur le rêve qui est [p. 508] une chose passée. Or, suis-je disposé à ranger parmi les rêves toutes mes perceptions d’autrefois, que j’ai tenues néanmoins pour vraies sans les soumettre à aucun genre de vérification ?

Nous avons vu que l’état de veille est caractérisé par la vivacité des impressions reçues. Mais ce n’est pas tout. Ces impressions sont en outre enchaînées logiquement. Comme le dit Descartes, on sait d’où elles viennent, ce qui les a précédées, ce qui les a suivies. Et qu’est-ce qui leur procure cette qualité ? Le monde extérieur, où les évènements se succèdent conformément à la loi de causalité. L’habitant de Liège ne peut se trouver à Paris qu’à la condition de s’y être transporté. C’est l’ordre des choses. Ah si nous vivions dans les régions des Mille et une Nuits, ou dans les jardins enchantés d’Armide, nous jugerions des aventures ordinaires de la vie d’après d’autres règles, c’est clair. Si seulement même, comme l’illustre chevalier de la Manche, vous avez une foi robuste dans le pouvoir des enchanteurs, ou, sans aller si loin, si, imbu des superstitions du peuple, vous croyez à l’influence des sorciers, que de choses impossibles vous regarderiez comme d’incontestables réalités ! Mais la nature, d’un côté, le milieu social auquel vous appartenez, de l’autre, ont donné à votre esprit une éducation et des tendances spéciales, et vous vous refusez à regarder comme réel ce qui est incompatible avec votre expérience. Cette expérience ai-je besoin de le dire ? n’est jamais achevée. Chacun partage plus ou moins les préjugés de son temps Tacite ne révoquait en doute ni les augures ni les oracles. Vous pouvez donc, en vous fiant uniquement à elle, verser dans des erreurs. Mais c’est encore en vertu de l’expérience que l’on se sait faillible.

Tout ce qui est en contradiction absolue avec les lois que j’ai reconnues régir le monde est par moi forcément qualifié d’imaginaire. Mon rêve me fait-il revivre un ami mort, je n’hésiterai pas à qualifier ma vision comme il convient. Il en sera de même si la scène qui m’est présentée offre des contradictions intimes, comme quand un mort s’y meut et y parle. Sous ce rapport, Descartes et Albert Lemoine ont raison, et je souscris à leurs paroles. Mais qu’arrivera-t-il s’il n’en est pas ainsi ? Or, parfois, le rêve est parfaitement vraisemblable et enchaîné dans toutes ses parties.

Un jour, une de mes petites filles, âgée de huit ans et demi, demanda en ma présence à sa mère un jouet se trouvant, à l’en croire, dans le grenier de la maison de sa grand’mère chez qui nous étions alors. D’après la description qu’elle en donnait, ce devait être une grande grenouille ouvrant une large bouche. On lui répondit qu’on ne connaissait pas ce jouet, qu’on ne l’avait jamais vu, qu’il [p. 509] n’existait pas. La petite se mit alors à le décrire d’une manière détaillée, définit très exactement la place où il était rangé ; sa grand’mère le lui avait montré et lui avait promis de le lui donner, si ses parents le voulaient bien. Nous eûmes toute la peine du monde à la convaincre que tout cela n’était qu’un rêve. C’est qu’aussi ce rêve était si bien enchaîné et se rattachait par tant de liens aux choses usuelle !

Moins l’intelligence de l’enfant est développée, moins il est choqué des invraisemblances. J’avais entre quatre et cinq ans ; je venais de perdre mon frère aîné, plus âgé que moi de six ans. Ce frère avait de beaux soldats et d’autres jouets dont il avait le plus grand souci, et qu’il avait la précaution de mettre hors de ma portée. Je n’ai nulle souvenance de sa maladie ni de sa mort. Je me rappelle seulement qu’un jour je demandai à ma mère où était Henri, et elle me répondit qu’il était à la campagne. Je convoitais ces beaux joujoux qu’on avait pieusement déposés dans une armoire. Et une nuit je rêvai que dans cette armoire se trouvaient des marionnettes, des arlequins (je les vois encore aujourd’hui) doués de la parole A mon réveil, je les demandai avec prière, avec instance. Ma mère eut beau tâcher de me faire comprendre l’absurdité de cette imagination pour moi, ce n’était pas un rêve, et je restai dans la persuasion que le motif de son refus était de perpétuer les traditions de mon frère, et que l’usage de ces merveilles me resterait à jamais interdit.

L’illusion naît donc de la vivacité et de la logique relative des impressions. Je n’ai pas besoin de faire remarquer que, pour que l’illusion subsiste après le réveil, il faut encore d’autres conditions. Si ma petite avait vu le joujou dans un appartement de fantaisie et non dans ce grenier qu’elle connaît dans ses moindres détails, si elle avait parlé non à sa grand’mère, mais à une personne inconnue, ou si elle ne l’avait pas vue avec sa figure et ses habits ordinaires, elle eût pu facilement reconnaitre qu’elle était la dupe d’un rêve. Il faut donc, à tout le moins, pour que l’erreur soit permanente, que les plus petits détails du rêve soient conformes à la réalité et à la vraisemblance il faut en outre qu’ils se projettent sur le fond de notre vie de tous les jours. Or, comme nous l’avons vu, la scène du rêve se dessine sur un fond vague et uniforme elle est isolée. Tels sont les tableaux des écoles primitives peints sur or, ou ces groupes dansants qui ornent les murs des maisons de Pompéi, et dont on ne sait s’ils sont en l’air ou sur le sol.

Quand je me promène dans les rues de la ville que j’habite, je suis soumis à des impressions qui sont en partie toujours les mêmes. Si j’y rencontre une personne de connaissance et que je lui adresse [p. 510] la parole, cette rencontre et cette conversation se relient à ces impressions si familières et en reçoivent ainsi un cachet d’authenticité. Cette aventure est, pour ainsi dire, inscrite sur le plan idéal de la ville. Sans doute cette authenticité dépend encore d’autres choses, et le lecteur complétera parfaitement de lui-même ce que cet exposé a d’incomplet. Il faut, par exemple, que je voie venir cet ami, que je le voie s’éloigner, qu’il soit et reste semblable à lui-même, qu’il agisse conformément à son caractère et à ses relations ; sinon, je soupçonnerai aisément que je l’ai vu en rêve. Mais si aucune de ces invraisemblances n’existe, puis-je me convaincre, autrement que par des témoignages extrinsèques, que l’aventure n’est pas réelle ? Si, par exemple, je rêve que j’ai laissé ma lampe de travail allumée et que, m’étant levé et l’ayant éteinte, je suis rentré dans mon lit ; du moment qu’il ne s’est présenté rien d’insolite dans les tableaux qui ont surgi devant mon esprit, si la chambre avait bien son aspect ordinaire, et si la lampe rêvée ressemblait en tout point à celle que j’emploie, comment pourrai-je, au réveil, m’assurer que tout cela était illusion pure ? Comment le pourrai-je, à moins que quelqu’un, ayant veiiïé à côté de moi, ne m’affirme que je ne me suis point levé, ou que je n’aie des raisons péremptoires de croire que j’avais éteint ma lampe au moment de me mettre au lit ?

Mais, le plus ordinairement, le criterium distinctif du rêve, c’est le réveil. Perrette et M. Joyeuse sont tirés de leurs rêveries par un accident l’accident qui chasse le rêve est le réveil. Le rêve le plus vraisemblable, et dans les combinaisons duquel n’entrent que des réalités, apparaît avec son caractère mensonger, du moment que je me vois « tout nu dans mon lit ». Je taxe d’illusion tout ce qui s’est passé entre l’instant où je me suis couché et celui où celui que je viens de décrire. Mais on remarquera que c’est là une action isolée au milieu de la nuit, c’est-à-dire sans attache avec ce qui suit ni avec ce qui précède. Pourtant ces exceptions, qui ne sont pas seulement théoriques, nous obligent à répondre négativement à la question Avons-nous à l’égard des rêves un criterium de certitude.

Non, il n’y en a pas. Il n’est pas de signe infaillible et universel qui nous permette d’affirmer avec une assurance absolue qu’un rêve était un rêve et rien de plus. Mais à cela, il n’y a pas grand dommage, pourvu que nous ayons un criterium de l’état de veille, un criterium qui nous certifie, quand nous l’interrogeons, que nous ne rêvons pas. Or donc, quand on veille, peut-on douter que l’on. ne veille ? [p. 511]

On sait ce qui arrive à Sosie. Mercure veut lui ravir son nom et son identité. Cette prétention le révolte

……….. ; Je ne puis m’anéantir pour toi,

Et souffrir un discours si loin de l’apparence.

Être ce que je suis est-il en ta puissance ?

Et puis-je cesser d’être moi ?

S’avisa-t-on jamais d’une chose pareille ?

Et peut-on démentir cent indices pressants ?

Rêvé-je ? Est-ce que je sommeille ?

Ai-je l’esprit troublé par des transports puissants ?

Ne sens-je pas bien que je veille ?

Ne suis-je pas dans mon bon sens ?

Mon maître Amphitryon ne m’a-t-il pas commis

A venir en ces lieux vers Alcmène sa femme ? Etc.

Sosie repasse ainsi la suite des évènements et y retrouve la logique de la réalité. Mais en voyant que Mercure est au fait des circonstances qu’il se croyait seul à connaître, sa certitude est ébranlée

II a raison. A moins d’être Sosie

On ne peut pas savoir tout ce qu’il dit

Et, dans l’étonnement dont mon âme est saisie,

Je commence, à mon tour. à le croire un petit.

Mercure multiplie les preuves en dévoilant des détails de plus en plus intimes. L’étonnement de Sosie redouble

Il ne ment pas d’un mot à chaque repartie

Et de moi je commence à douter tout de bon.

Prés de moi par la force il est déjà Sosie,

Il pourrait bien encor l’être par la raison.

Pourtant, quand je me tâte et que je me rappelle,

Il me semble que je suis moi.

Où puis-je rencontrer quelque clarté fidèle

Pour démêler ce que je voi ?

On connaît la conclusion à laquelle s’arrête son esprit

Je ne saurais nier, aux preuves qu’on m’expose,

Que tu ne sois Sosie, et j’y donne ma voix.

Mais, si tu l’es, dis-moi qui tu veux que je sois

Car enfin faut-il bien que je sois quelque chose.

Cette histoire d’un individu qui arrive à concevoir des doutes sur sa propre identité a été mise en action de bien des manières. Chaque localité, pour ainsi dire, a sa légende. A Liège, c’est un savetier que des moines ramassent un soir ivre-mort à un coin de rue et qu’ils transportent dans leur couvent. On le lave, on le rase, on le tonsure, on l’affuble d’un froc et on le couche dans une cellule. Le matin, à son réveil, les frères viennent lui présenter leurs hommages et prendre des nouvelles de sa santé. Le pauvre diable essaie en vain de [p. 512] rassembler ses idées. On cherche à lui persuader que toute sa vie passée est un rêve. Il ne peut se résoudre à le croire, mais encore ne sait-il pas comment il est sous ce costume et dans ce lit. On lui présente un miroir, il n’est pas sûr de se reconnaître. « Allez, dit-il enfin à l’un des assistants, allez voir au pied du pont si Gilles le savetier est dans son échoppe. S’il n’y est pas, c’est moi mais, s’il y est, que le diable m’emporte si je sais qui je suis (17). »

Qu’on ne vienne pas me dire que ce sont là des fables et qu’on ne doit pas raisonner sur des fables. Mon argument est sérieux. Qu’on fasse la part de l’invraisemblance de la donnée ou de l’exagération comique, Sosie et Gilles nous peignent bien les perplexités de l’intelligence que le raisonnement amène à douter de ce qu’elle ne peut s’empêcher de croire. Je ne doute certes pas de mon identité ; mais pourtant il y a des fous qui se figurent être l’empereur de la Chine, et d’autres qui se souviennent d’avoir été Louis XVII. Ne suis-je pas le jouet d’une semblable folie ? Suis-je bien celui que je crois être ? Quel est, en un mot, le criterium de l’état de raison ? C’est à cette question que nous allons répondre.

IV

Pourquoi le fou a-t-il foi en ses aberrations ? A quelle marque reconnaissons-nous les imaginations d’un cerveau troublé, et quelle en est la valeur logique ? Y-a-t-il un criterium supérieur ?

Jules Pascin_-_Hermine in bed

Nous venons de voir en quoi se ressemblent et en quoi se distinguent le rêve et la rêverie. De part et d’autre, le tissu fondamental est une suite de conceptions plus ou moins bien enchaînées. Seulement, dans la rêverie, elles coexistent avec des perceptions déterminées qui, bien qu’affaiblies par suite de notre inattention, en font néanmoins, par leur netteté et leur relief, remarquer le fruste et le défaut de saillie. Dans le rêve, au contraire, les perceptions que nous pouvons avoir sont si vagues et si obscures que nos conceptions en gagnent du resplendissement par contraste, et l’impossibilité où nous sommes d’établir une comparaison fait que nous prenons, obéissant en cela à une habitude innée et irrésistible, les objets de nos idées pour des réalités extérieures. [p. 513]

La folie, dont je vais dire quelques mots, a sa place marquée au point de vue où je me place, entre le rêve et la rêverie les conceptions du fou en tant que fou, ont le même éclat que ses perceptions.

On se rappelle l’excellente Perrette s’abusant des perspectives les plus riantes, et se voyant déjà en possession d’une vache et de son veau. Supposons que la brave femme se figure qu’elle les possède réellement, et nous aurons devant nous une pauvre hallucinée. Trompée à la fois par tous ses sens, non seulement elle les verra paître, mais elle les entendra mugir, elle traira sa vache dans des seaux imaginaires, et rangera dans une crèmerie qui n’existe pas des terrines de lait et des mottes de beurre qui n’existeront pas davantage.

Il pourra se faire cependant que la vue seule soit le siège de l’erreur. Alors la malheureuse ne réussira jamais à mettre la main sur ses bêtes, qui s’enfuiront à son approche. Elle se dira, dans sa folie, qu’un malin génie la tourmente et l’empêche d’exercer son office de fermière ; elle finira par s’expliquer la chose d’une façon vraisemblable à ses yeux, et Dieu sait jusqu’où la logique des suppositions peut la conduire.

On connaît ce genre de spectacle dont tout l’intérêt repose sur une illusion d’optique. Sur la scène se meuvent des acteurs réels et aussi des ombres insaisissables dont le corps n’offre aucune résistance aux épées et aux massues, qui apparaissent subitement et qui disparaissent de même. Admettons pour un instant que l’acteur puisse être victime de ce jeu de scène. H aura devant lui un personnage qu’il verra, mais qu’il ne pourra toucher. Se dira-t-il que c’est une illusion ? Peut-être. Mais où sera le sens abusé ? Sera-ce la vue qui voit ce qui n’existe pas, ou le toucher qui ne touche pas ce qui existe ? Appuyé sur l’expérience, il est possible qu’il finisse par se persuader d’une erreur dans ses perceptions visuelles ; mais il est possible aussi qu’il en perde la raison.

Le malheureux insensé qui croit avoir le ventre rempli de grenouilles et de crapauds, et qui, lorsque vous cherchez par démonstration à le guérir, les empoigne avec ses mains, vous les met devant les yeux ou vous les jette à la face, est victime d’une triste illusion, sans doute ; mais comment pourrait-elle ne pas se produire ? Les fondements de notre croyance aux choses réelles sont-ils d’une nature différente ? De là cette conclusion, à première vue paradoxale, mais néanmoins de la plus rigoureuse exactitude c’est que l’halluciné obéit à une loi naturelle quand il croit à la véracité des images fantastiques qui hantent son esprit. En cela, il se conduit [p. 514] exactement comme moi qui, en ce moment, suis intimement persuadé que j’ai une plume à la main, du papier devant moi, et que j’y écris le résultat de mes réflexions. Et autant je regarderais comme un non-sens la tentative de quiconque voudrait chercher à me convaincre que je rêve, autant il doit nous trouver mauvais plaisants quand nous nions et voulons lui faire révoquer en doute l’existence de ce qu’il voit, de ce qu’il entend, de ce qu’il manie tous les jours.

« Ecoutons, dit Albert Lemoine (18) la réponse d’une hallucinée à qui le médecin voulait démontrer son erreur. « Comment connaît-on les objets ? Parce qu’on les voit et qu’on les touche. Or je vois, j’entends et je touche les démons qui sont hors de moi, et je sens de la manière la plus distincte ceux qui sont dans mon intérieur. Pourquoi voulez-vous que je répudie le témoignage de mes sens, lorsque tous les hommes les invoquent comme l’unique source de leurs connaissances ? » Et lorsqu’on lui donnait comme preuve l’exemple des autres hallucinés qu’elle reconnaissait dans l’erreur : « Ce que mon œil voit, mon oreille entend, ma main le touche. Les malades dont vous me parlez se trompent ; l’un de leurs sens est contredit par l’autre pour moi, au contraire, j’ai l’autorité de tous. » Si, quoique bien éveillé, continue l’auteur, le fou croit à la réalité des images ou des bruits qu’il voit et qu’il entend, c’est par cela même qu’il est éveillé, et ne peut douter pour cette raison de la véracité du témoignage de ses sens. »

Comme l’analyse du sommeil, celle de la folie nous amène donc aussi à faire deux parts dans les phénomènes qu’elle présente, et à distinguer ce qui est morbide d’avec ce qui en découle naturellement en vertu de notre expérience antérieure, de nos habitudes intellectuelles et de nos instincts.

L’homme endormi voit parfois un bâton s’animer, un meuble parler, un homme revêtir la forme d’un oiseau. Les poètes, ces rêveurs volontaires, peuplent les forêts d’arbres enchantés qui saignent quand on les frappe, qui trouvent des accents de menace ou de supplication, qui deviennent subitement monstres ou femmes pour vous effrayer ou vous attendrir. On sait en quels animaux Circé transforma les compagnons d’Ulysse, et le Tasse et l’Arioste ont doué les enchanteurs des pouvoirs les plus redoutables.

L’homme endormi est une dupe momentanée ; les poètes sont des dupes volontaires. Mais il y a aussi des dupes involontaires et incorrigibles, qui prennent des moulins à vent pour des géants, des Maritorne [p. 515] pour des princesses (19) et des marionnettes pour des personnages en chair et en os. La raison de leurs illusions nous est connue c’est que les vaines images de leur cerveau les frappent avec la même vivacité que les images réelles. Et, s’ils ne doutent pas de la vérité de celles-ci, pourquoi douteraient-ils de la vérité des autres ?

Dans la chambre où j’écris ces lignes sont accrochées sur le mur en face de moi des gravures. Je suis absolument certain qu’elles sont là. Or, si je voyais tous les jours au-dessus d’elles ou à côté d’elles d’autres gravures qui pourtant n’existeraient pas, si je m’imaginais les toucher, les décrocher, les épousseter, si je croyais me rappeler d’où et comment elles me sont venues, je devrais logiquement croire à leur existence. Je suis et je me sens éveillé quand je vois les premières, pourquoi devrais-je croire que je rêve quand je vois les secondes ? Ma foi erronée n’a-t-elle pas pour garant ma foi légitime ? L’affirmation de mes proches que ce serait là une idée délirante pourrait momentanément jeter un certain trouble dans mon esprit ; mais je me persuaderai bien plus facilement et bien plus raisonnablement qu’ils ont fait le complot de se moquer de moi, que je ne révoquerai en doute le témoignage constant de mes sens (20) Si je ne sais pas comment ces tableaux sont venus là, je croirai plutôt à un défaut de mémoire qu’à une erreur continue. Si enfin ces tableaux se refusent à se laisser décrocher, je serai plongé dans une grande inquiétude. Je me dirai que je suis le jouet d’un mauvais rêve ; si j’ai été élevé dans des idées superstitieuses, je soupçonnerai une intervention des puissances diaboliques si enfin j’ai l’expérience que de pareilles illusions peuvent être l’effet d’une maladie, je me rendrai compte de mon état, je m’en tourmenterai probablement, comme aussi il pourra se faire que j’en prenne mon parti. On connaît l’abîme de Pascal et l’enfer de Descartes. C’est à cette conclusion que je m’arrêterai presque certainement si les apparitions sont passagères, intermittentes ou périodiques, les raisons de douter étant, dans ce cas, plus puissantes que les raisons de croire.

Je viens de passer rapidement en revue les diverses sortes d’hallucinations, depuis la folie caractérisée jusqu’à la plus simple des [p. 516] maladies mentales. On remarquera que les illusions y sont partout motivées, et que l’halluciné fait acte de conscience précisément parce que, à tous les autres égards, il est en communication avec l’extérieur. C’est là ce qui leur donne un caractère de cohérence qu’on rencontre bien rarement dans les rêves. Mais il est des folies d’une nature toute différente. Les déments et certains fous mélancoliques, dont l’état tient principalement à une anémie ou à un épuisement du cerveau, ont des idées dont la bizarrerie ne le cède nullement à celle de nos songes. Un jardinier qui porte une botte d’osiers se transforme à leurs yeux en un gendarme qui conduit leur ennemi en prison. J’ai connu une jeune mère qui, affaiblie par des accouchements successifs, perdit momentanément la raison. Elle s’imaginait, par exemple, que les poulets que troussait la cuisinière étaient ses propres enfants, et rien n’était plus déchirant à voir et à entendre que ses angoisses maternelles. Il y avait là l’une de ces superpositions d’images dont j’ai parlé plus haut. Il faut chercher l’explication de ces cas et d’autres analogues dans l’engourdissement de la réceptivité, ce qui établit un rapprochement entre ces sortes de maladies et le sommeil.

Il n’entre pas dans mon sujet de rechercher les causes possibles de la folie. Pourtant la question peut être envisagée sous un point de vue tout théorique et tout psychologique. Il ressort de ce que j’ai dit jusqu’à présent que les hallucinations peuvent tenir à deux causes au plus. Ou bien elles proviennent de ce que les conceptions erronées ont acquis un éclat comparable à celui des perceptions, ou bien de ce que, au contraire, la faculté de percevoir s’est affaiblie au point que les images réelles sont grises et ternes autant que les images fictives. Il est possible que souvent ces deux causes agissent à la fois ; c’est un point que je n’ai pas à examiner. Mais, quoi qu’il en soit, on peut étendre aux divagations de l’insensé la définition qu’Aristote donne des rêves, en l’élargissant un peu, et dire qu’elles appartiennent au fou en tant qu’il est fou. Entre les conceptions du fou et celles de l’homme sensé il n’y a donc pas de différence sous le rapport psychologique la différence est physiologique, et, pour préciser davantage, purement pathologique.

Ramon Casas , Tired, ca 1895-1900

J’aborde maintenant les autres questions qu’il me reste à traiter. La première est celle de savoir à quel caractère on peut reconnaître pratiquement une conception d’une perception, du moment qu’elles ont l’une et l’autre le même éclat. La réponse est bien simple. La conception est toute personnelle, la perception est commune à tous. Les gravures qui sont dans ma chambre, tout le monde [p. 517] les voit, tout le monde peut les toucher celles qui sont dans mon imagination sont inaccessibles pour tous, excepté pour moi. Donc, en matière de perceptions et de conceptions, le témoignage des autres hommes est le seul criterium qui puisse nous guider. Mais ce criterium n’est malheureusement pas infaillible. N’arrive-t-il pas quelquefois que des populations entières voient des apparitions merveilleuses ? Dans son livre si instructif intitulé De l’étude de la nature (21), M. Houzeau, directeur de l’observatoire de Bruxelles, cite les lampes sépulcrales, déposées par les Romains dans leurs tombeaux, et que de nombreux témoins affirmaient avoir vues brûler encore, lorsque l’intérieur des tombes était mis au jour. Voilà un fait parfaitement impossible, et, au reste, bien facile à constater. Or, que lisons-nous, par exemple, dans les procès-verbaux de l’ouverture d’un sépulcre romain dans l’île de Nisida, près de Naples, et réunis par Porta (22). « Des hommes graves, honorés, appartenant à différentes professions, dit M. Houzeau, entre autres un magistrat renommé, attestent, pour l’avoir vu de leurs yeux et de la manière la plus authentique et la plus absolue, des miracles chimiques qui n’étaient pour eux qu’un secret perdu. » En plein xviu~ siècle, les miracles du diacre Paris sont appuyés d’un ensemble de preuves dont les évènements historiques les mieux établis pourraient difficilement faire étalage. Enfin, ce qui est plus fort, ne voyons-nous pas de nos jours des philosophes, des savants, des naturalistes, des Fechner, des Zôllner, des Ulrici, des Wallace se laisser mystifier par les jongleries spirites d’un docteur Slade ?

Cependant, en thèse générale, les idées d’un fou en tant que fou sont incommunicables, elles ne savent pas s’imposer à d’autres; aussi est-il toujours disposé à regarder comme des insensés ses compagnons d’infortune, ou comme des gens bornés ou aveuglés les visiteurs du dehors. Et, néanmoins, une réflexion ultérieure nous rejette dans la perplexité. Que d’hommes de génie se sont vus traiter de fous par de beaucoup moins sages qu’eux Pour ne rappeler qu’un exemple pris dans l’histoire contemporaine, que d’illustres personnages n’ont pas au début voulu croire à l’avenir des chemins de fer ni même à leur mise en pratique ? Et si les maisons de santé abritent des inventeurs du mouvement perpétuel et autres machines physiquement impossibles, ne se sont-elles pas aussi parfois refermées sur un rêveur sublime ? D’où ce dicton, absurde au fond, mais vrai pour le vulgaire, que le génie et la folie ont plus d’un point de contact. [p. 518]

Nous ne sommes pas au bout des difficultés. Il est arrivé que des fous sont parvenus à faire accepter à d’autres fous les prétentions les plus déraisonnables. M. Spring, l’auteur de la Symptomatologie ou Traité des accidents morbides, me racontait un jour qu’il avait connu dans un asile d’aliénés un Dieu le Père qui s’était conquis un certain nombre d’adorateurs. Et, en fait, ne voit-on pas des nations entières, de vastes sociétés humaines, croire à l’infaillibilité d’un homme qu’en dernier résultat d’autres hommes ont investi de cette prérogative ?

Tout bien considéré et tout bien pesé, on est toujours ramené fatalement à cette conclusion que j’ai énoncée ailleurs (23) c’est que si, d’une part, la vérité existe, d’autre part, le criterium absolu de la vérité n’existe pas ; qu’il faut distinguer entre la certitude subjective et la certitude objective ; que notre persuasion, si ferme qu’elle soit, peut être non fondée ; que la vérité pour nous ne peut avoir qu’un caractère tout provisoire. Le seul motif, en effet, qui nous fasse rejeter une proposition, se puise dans les contradictions qu’elle présente avec d’autres propositions considérées par nous comme vraies. Or, comme le nombre de ces dernières tend toujours à s’accroître, rien ne nous garantit que de nouvelles contradictions ne surgiront pas un jour ; l’histoire des sciences ne nous a que trop habitués à ce genre de surprises.

Mais si la défiance à l’égard de notre savoir est légitimée par les défaillances de nos facultés intellectuelles, par contre, c’est ici enfin que nous mettons la main sur la vraie pierre de touche de l’état de raison. Comme tout autre phénomène, l’erreur a sa cause, et, à ce titre, elle est explicable et en quelque sorte logique. Cette cause consiste en une vue incomplète des choses (24). Se corriger, c’est voir plus et mieux. Sans doute l’esprit humain n’est pas tenu de tout voir, mais il devrait se garder de nier l’existence de ce qu’il ne voit pas. Or c’est cette négation excusable, mais imprudente qui est la source de tous nos faux jugements. Cette imperfection de notre nature [p. 519] une bonne fois reconnue, il ne convient à personne d’avoir une persuasion scientifique absolue et sans réserve concernant aucune vérité, quelle qu’elle soit. Certes, s’il s’agit de la foi subjective, il nous est impossible de la refuser à ce qui s’impose momentanément à nous, même à l’erreur. Cette foi vulgaire et toute pratique exclut l’hésitation. Mais s’il s’agit de l’adhésion réfléchie, il y a toujours une place, et nous devons laisser une place pour le doute. Il n’y a pas de proposition, si certaine que nous la jugions, qui ne puisse être l’objet d’un doute. Ce doute, qui s’allie parfaitement avec la certitude, est le doute spéculatif. C’est un doute spéculatif qu’émettait Descartes quand, en écrivant ses Méditations, il se demandait s’il ne rêvait pas. Le doute, comme on le voit, est non seulement conciliable avec la conviction consciente et raisonnée, mais il ne peut même exister qu’avec elle. Si Descartes n’eût pas été pleinement éveillé et s’il n’eût été absolument certain de l’être, il ne se fût pas posé la question dans le sens qu’il lui donnait. Sosie et Gilles le savetier n’auraient pas douté d’eux-mêmes s’ils n’avaient été dans leur bon sens. Le doute spéculatif, en effet, n’est pas un doute sincère, un doute vrai, comme en éprouve maintes fois l’homme éveillé, aussi bien que l’homme qui dort et le fou. C’est un doute tout théorique, qui porte sur des choses dont, au fond, on ne doute nullement, et qui se justifie par des considérations générales et supérieures. Ce doute, dont le sentiment n’est pas dupe, est l’apanage de l’esprit en pleine possession de sa raison, et est en même temps le signe distinctif suffisant et absolu de la certitude raisonnée.

Cette conclusion est, à première vue, étrange, et, à certains esprits, elle paraîtra désolante. Elle pourra servir de nouveau thème aux philosophes désespérés et désespérants, qui en prendront texte pour faire de l’homme un Tantale altéré de vérité. Telle n’est pas notre destinée. Plongés dans l’océan inépuisable de la vérité, il ne nous est pas interdit d’y rafraîchir nos lèvres. Sans doute, si l’on considère toute science humaine comme une collection de vérités, de faussetés et d’obscurités juxtaposées et sans influence les unes sur les autres, et si, par conséquent, on assigne pour but à l’intelligence d’augmenter sans cesse la somme du vrai et de restreindre le champ de l’erreur et de l’inconnu, du jour où l’on s’aperçoit qu’on ne peut rien connaître de certain, on doit se laisser saisir par le découragement et aspirer après l’anéantissement de la pensée. Mais rassurons-nous et consolons-nous. Si la certitude absolue nous échappe et nous échappera toujours, la certitude relative et indéfiniment progressive, la seule accessible à notre raison finie, doit suffire à notre ambition et est de nature à la satisfaire. La vérité est une. Il n’y a [p. 520] pas des vérités, il n’y a que la vérité. Les mots « vérité particulière » forment, à parler rigoureusement, une expression inexacte et en quelque sorte un non-sens. Toutes nos sciences, même les plus positives, donnent de la vérité une traduction en partie douteuse, en partie erronée, en partie incomplète. Ainsi, n’a-t-on pas, d’un côté, même dans ces derniers temps, été jusqu’à contester la solidité des bases de la géométrie ? N’a-t-on pas remis en question les fondements de la logique ? D’un autre côté, croire qu’une proposition, qui peut être vraie en soi, est néanmoins conciliable avec une proposition dont on ne voit pas la fausseté, c’est ne pas saisir la première dans sa véritable essence. Conclure des principes de la mécanique que le mouvement perpétuel est réalisable, c’est, au fond, leur substituer virtuellement d’autres principes moins justes ; bien que l’énoncé en reste le même. Enfin, ne pas avoir tiré d’une proposition toutes les conséquences qu’elle recèle, c’est ne pas en comprendre toute la portée. Lucrèce, Pascal, Lavoisier, Meyer entendent-ils de la même façon l’axiome que rien ne vient de rien, que rien ne retourne à rien ?

La vérité ne se montre jamais à nos yeux que voilée de la tête aux pieds, et, comme à la déesse de Saïs, aucune main d’homme ne lui ôtera son voile. Mais ce voile est de jour en jour plus transparent, parce que notre vue devient de plus en plus perçante et plus juste. La vérité n’est donc pas une de ces choses dont nous pouvons poursuivre la conquête en nous les annexant parcelle par parcelle ; elle est plutôt de celles dont la possession entière nous est refusée, mais que l’on doit adorer, et auxquelles on peut s’unir de plus en plus intimement en multipliant les points de contact et les moyens d’attache. Gardons-nous seulement de la présomption et de l’ivresse des premiers regards et des premiers embrassements. Si le commencement du savoir, c’est de savoir que l’on ne sait rien, n’oublions pas non plus qu’on ne sait jamais tout de rien. La modestie, la défiance et le doute, voilà les marques du vrai savoir. La suffisance n’est-elle pas la compagne ordinaire de l’ignorance et de la sottise ?

J. DELBŒUF.

NOTES

(1) Voir le numéro précédent de la Revue.

(2) La psychologie comme science naturelle, Paris et Bruxelles.

(3) Le Nabab, Ve chap. La famille Joyeuse ;

(4) Des songes, chap. III, à la fin.

(5) Alf. Maury, ouvrage cité, ch. V, p. 98.

(6) Des Rêves, chap. IIII.

(7) De la nature humaine, chap. III.

(8) « On reconnaît que l’homme dort quand il ne sent pas » dit Aristote (Du sommeil et de la veille, chap. I).

(9) Du sommeil et des rêves, 3e édit., chap. X, De l’extase, p. 242.

(10) Nouvelles considérations sur le sommeil, 2e partie, édit. Cousin, tome II, p. 251. [en ligne sur notre site]

(11) Traité des facultés de l’âme, Hachette, 1865, liv. VI, § 10 ; tom. I, p. 456, 455 et 465.

(12) Méditations première (vers le commencement).

(13) Méditation sixième (fin).

(14) Du sommeil, Paris, J.-B. Baillière, 1855, p. 108.

(15) Ibid, p. 112.

(16) J’ai cherché à expliquer cette propriété du sens du toucher dans mon article sur l’espace visuel (Revue philosophique, août 1877).

(17) Shakespeare a mis le même sujet au théâtre dans le prologue de la Méchante femme mise à la raison). CHRISTOPHE SLY. Suis-je un lord ? ou bien est-ce un rêve que je fais ? ou ai-je rêvé jusqu’à ce jour ? Je ne dors pas ; je vois, j’entends, je parle ; je sens ces suaves odeurs. Sur ma vie, je suis un lord en effet, et non un chaudronnier ni Christophe Sly.

(18) Ouvrage cité, p. 114. La citation est de troisième main. Elle est, d’après la note, tirée de Bayle, Revue médicale, 1820.

(19) Don Quichotte, chap. XVI. Il faut relire ce délicieux chapitre, où le mélange de la fiction et de la réalité abuse si bien l’illustre chevalier de la Manche.

(20) Après avoir vainement lutté contre cette puissance qui le domine, il (le malade) est conduit le plus souvent à des explications erronées il attribue, par exemple, les idées qui l’obsèdent à un être étranger. » (Baillarger, cité par M. Alfr. Maury, op. cit., chap. VII, 158.)

(21) Bruxelles, 1876, p. 99.

(22) Magie naturalis, grande édition de 1589, lib. XII, cité par M. Houzeau.

(23) Voir ma Logique scientifique, Bruxelles et Liège, 1865, et ma Logique algorithmique. ibid, 1877. Qu’il me soit permis, à l’occasion de ce passage, de mentionner les intéressants et remarquables articles de M. Paulhan qui ont paru dans la Revue philosophique (juillet, août et septembre 1879). Il touche, dans le dernier surtout, par plusieurs côtés, à certaines questions spéciales que je viens de traiter, et il me fait l’honneur de me citer entre autres fois à propos de la théorie de la certitude (n° de septembre, p. 302). Oserais-je appeler son attention sur les lignes qui vont suivre, arrêtées et écrites longtemps avant que j’eusse pris connaissance de son travail, et où j’essaie de concilier le scepticisme scientifique avec le dogmatisme pratique, auquel nul ne peut échapper ?

(24) Voir ma Logique algorithmique, 4° partie.

LAISSER UN COMMENTAIRE