Georges Genil-Perrin. La psychiatrie clinique dans l’œuvre de Félix Plater (1536-1614). Extrait de la « Revue de psychiatie et de psychologie expérimentale », (Paris), 8e sére, 17e année, tome XVII, 1913, pp. 265-284 et pp. 416-436.

Georges Genil-Perrin. La psychiatrie clinique dans l’œuvre de Félix Plater (1536-1614). Extrait de la « Revue de psychiatie et de psychologie expérimentale », (Paris), 8e sére, 17e année, tome XVII, 1913, pp. 265-284 et pp. 416-436.

Georges-Paul-Henri Genil-Perrin (1882-1964). Médecin aliéniste bien connu pour avoir sonner la glas des théories de la dégénérescence avec sa thèse de médecine soutenue à Paris en 1913 : Histoire des origines et de l’évolution de l’idée de dégénérescence en médecine mentale. Nous signalerons quelques unes de ses publications les plus importantes :

— L’altruisme morbide. Extrait de « L’année psychologique », (Paris), volume 17, 1910, pp. 233-250. [en ligne sur notre site]

— (avec Charles Vallon). La psychiatrie médico-médicale dans l’œuvre de Zacchias (1584-1659). Article paru dans la « Revue de psychiatrie et de psychologie expérimentale », (Paris), 8e série, 16e année, tome XVI, 1912, pp. 46-82, 90-106. [en ligne sur notre site]

— Histoire des origines et de l’évolution de l’idée de dégénérescence en médecine mentale. Thèse de la faculté de médecine de Paris. Paris, Alfred Leclerc, 1913. 1 vol. in-8°.

— L’évolution de l’idée de dégénérescence mentale. Extrait des Archives d’Anthropologie criminelle, (Paris), n°233, 1913. – Et tiré-à-part : Lyon, A. Rey, 1913. 1 vol. in-8°.

— Les paranoïaques. Paris, Norbert Maloine, 1926. 1 vol. in-8°.

— Prévenir et Guérir. Maladies nerveuses et mentales. Paris, Larousse, 1931. 1 vol. in-8°.

— La psychanalyse en médecine légale. Article parut dans la « Paris médical : la semaine du clinicien », (Paris), n°86, 1932, pp. 28-41. [en ligne sur notre site]

— Psychanalyse et criminologie. Paris, Félix Alcan, 1934. 1 vol. in-8°. – Traduction: Psychanalyse e criminologia. Traduzione por Leonidio Ribeiro. Com um prefacio do autor para a ediçao brasileira. Rio de Janeiro, Editora Guanabara Waissman Koogan, 1936. 1 vol. in-8°.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons rectifié quelques fautes de composition. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 265]

LA PSYCHIATRIE CLINIQUE

DANS L’ŒUVRE DE

FÉLIX PLATER

(1536-1614)

par

GEORGES GÉNIL-PERRIN

I. L’HOMME ET L’ŒUVRE

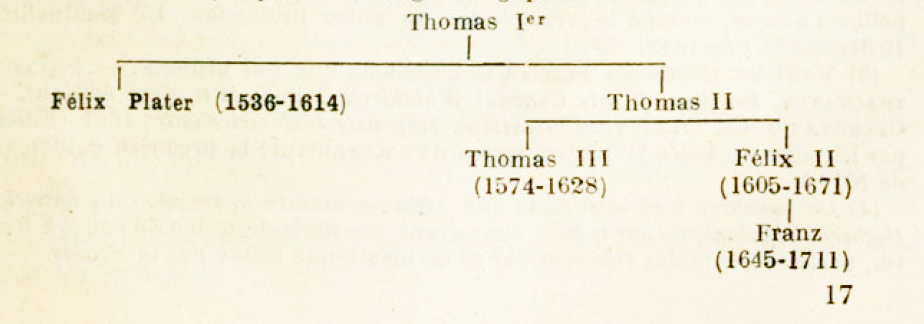

Félix Plater naquit à Bâle en 1536, l’année même où y mourut Erasme, de Rotterdam. Il fit ses premières études sous la direction de son père, qui avait quitté sur le tard sa ville natale de Sion, dans le Valais, pour venir s’installer et professer dans la cité d’Holbein (1).

Félix Plater naquit à Bâle en 1536, l’année même où y mourut Erasme, de Rotterdam. Il fit ses premières études sous la direction de son père, qui avait quitté sur le tard sa ville natale de Sion, dans le Valais, pour venir s’installer et professer dans la cité d’Holbein (1).

A dix-sept ans, le jeune Plater fut immatriculé à la Faculté de Médecine de Montpellier (4 novembre 1553). Il fut reçu docteur le 28 mai 1556, et retourna dans sa patrie, où l’on assure qu’il prit de nouveaux degrés. L’année suivante, il exécuta la première anatomie qui ait été pratiquée à Bâle. En 1560, il devint professeur, et enseigna jusqu’à sa mort, qui l’enleva, le 28 juillet 1614, à l’estime du Corps académique. [p. 266]

Une juste renommée l’avait fait appeler auprès de tous les seigneurs et princes du Haut-Rhin. Il jouissait d’une considération particulière auprès du Margrave de Bade et à la Cour des Comtes de Montbéliard.

Son passage avait du reste été remarqué à la Faculté de Montpellier. Le précieux ouvrage d’Astruc en fait foi. (2) D’ailleurs, dans une lettre écrite à Thomas Plater quelques mois avant la mort de Félix, le doyen Varandé n’assurait-il pas que celui-ci était honoré par toute l’Université de Montpellier « comme le vrai Nestor de notre profession » (3).

*

* *

Malgré les soins d’une clientèle étendue, Plater n’oublia jamais les devoirs de l’enseignement ; de la cour même des grands qui faisaient appel à ses lumières, il rapportait parfois des observations que nous trouvons consignées dans ses œuvres.

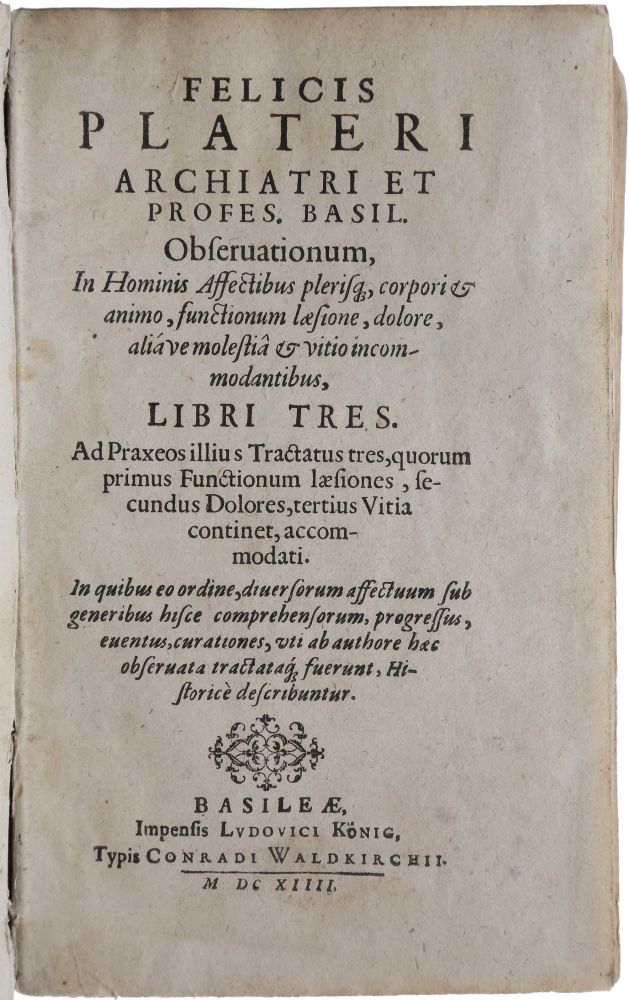

Les plus intéressants de ses ouvrages, ceux où je puiserai les matériaux de cette étude, sont la Praxis et les Observationes (4).

En général, on connaît beaucoup mieux les Observationes que la Praxis (). C’est la forme même du premier ouvrage qui a fait son succès : dès le quinzième siècle, on avait bien édité des recueils de Consilia, c’est-à-dire de et le seizième siècle en vit naître un grand nombre. Mais ce n’est qu’au dix-septième qu’on commença [p. 267] à publier des observations. Le livre de Plater, dont la première édition est de 1614, me semble bien avoir inauguré le mouvement, avec tes Centuries d’Observations de Fabrice de Hilden, qui, d’ailleurs, ne furent imprimées qu’en 1641, à Lyon, après la mort de leur auteur.

Quant au reste, il ne faut pas nous faire trop d’illusions sur la valeur intrinsèque des observations de Plater. Beaucoup sont trop succinctes ; certaines sont surchargées de formées ; de simples racontars constituent le fond de plusieurs. On désirerait surtout avec Sprengel un choix un peu meilleur.

En revanche, on a eu tort de négliger la Praxis. C’est une œuvre très méthodiquement ordonnée où se révèlent des qualités d’exposition tout à fait exceptionnelles pour l’époque. Chaque chapitre est divisé en trois sections : Genera — c’est la description des différentes variétés du groupe morbide étudié ; — Causæ, c’est le paragraphe étiologique ; — Curatio, c’est la partie thérapeutique.

Or, il est à remarquer, que Plater fonde la plupart du temps ses descriptions cliniques sur ses constatations personnelles, et qu’il ne se contente pas de démarquer Hippocrate, Galien, les Arabes et quelques autres, comme il était alors de mode. Les considérations étiologiques et pathogéniques elles-mêmes sont à cet égard d’une sobriété exemplaire.

La Praxis marque donc un progrès dogmatique considérable sur la plupart des ouvrages antérieurs, où l’on a souvent de la peine à isoler çà et là les fragments de description clinique au milieu d’un fatras pathogénique et d’une copieuse polypharmacie. Dans le livre de Plater, tout est à sa place.

*

* *

Il est déjà bon de pouvoir exposer, d’après un traité heureusement conçu, la pathologie mentale de Félix Plater. Mais il est encore mieux d’être en mesure d’illustrer chaque chapitre de cette exposition par des observations cliniques. Le plan des Observationes est en effet calqué sur celui de la Praxis.

De la sorte, on a d’un côté les matériaux, et de l’autre la synthèse qui s’en est opérée dans l’esprit de l’auteur. Cela nous éclaire d’une part sur les caractères cliniques exacts des maladies mentales au seizième siècle, d’autre part sur la psychologie du grand médecin que fut Félix Plater. [p. 268]

Je me cantonne ici au domaine psychiatrique, dans lequel la compétence de l’auteur ne s’est pas exercée d’une façon aussi particulière qu’on s’est plu à le dire ; mais étudier l’œuvre entière avec la méthode que j’indique serait, je crois, un travail d’une haute signification pour la compréhension de la médecine de la Renaissance. On saisirait ainsi sur le vif le processus d’émancipation de notre science, et je connais peu d’auteurs chez qui un pareil travail soit aussi facilement réalisable que pour Plater.

Un plan attrayant s’impose donc. Nous allons reprendre les différentes affections mentales étudiées dans la Praxis, et nous placerons sous les yeux du lecteur un résumé des cas correspondants publiés dans les Observationes (6).

II. — LA PARTIE PSYCHIATRIQUE DE L’ŒUVRE

DE PLATER

C’est par l’étude des maladies mentales que s’ouvrent les deux ouvrages auxquels nous devons nous adresser.

Le premier tome de la Praxis, consacré aux troubles des fonctions : De functionum laesionibus, est divisé en deux livres dont l’un étudie les troubles des sens, et l’autre les troubles du mouvement. Le livre I — Sensuum laesiones — est divisé en neuf chapitres, dont les quatre premiers sont réservés aux sens internes et les cinq derniers aux sens externes (tact, goût, vue, ouïe, odorat).

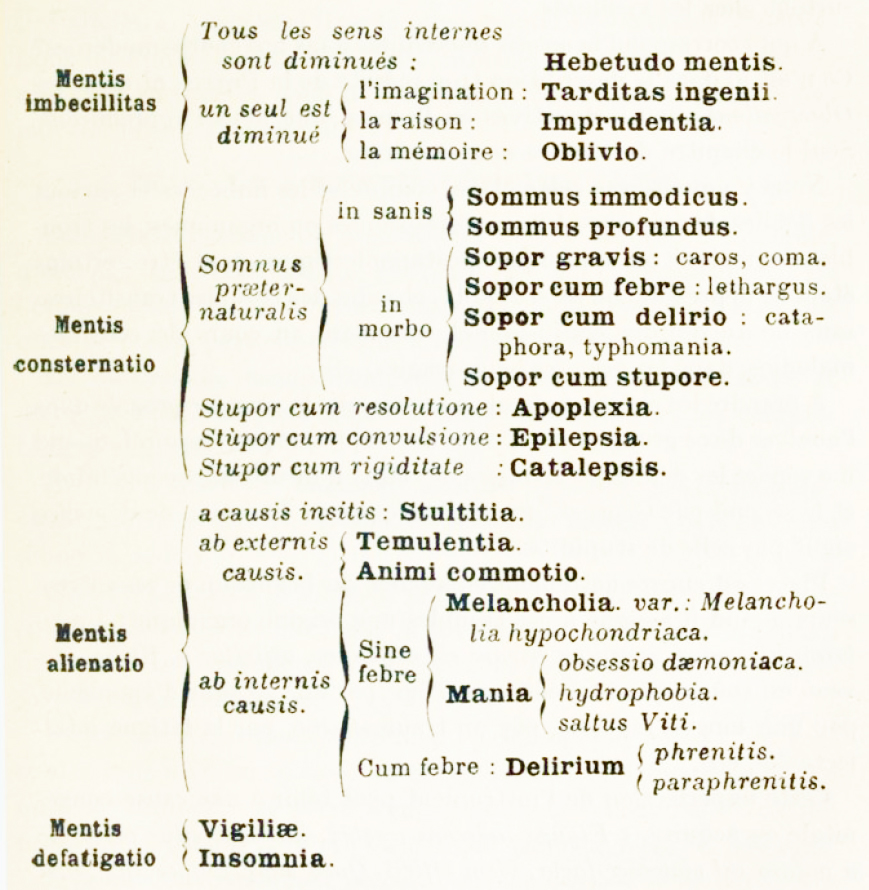

Les sens internes sont l’imagination, la raison et la mémoire (imaginatio, ratio, memoria) dont l’ensemble constitue l’esprit (mens), « quos simul comprehensos MENTIS nomine appellabimus ». L’étude de leurs troubles constitue l’objet de la pathologie mentale.

Ces différentes fonctions de l’esprit peuvent être atteintes soit isolément, soit simultanément, et leur altération peut être le fait de la diminution (imminuuntur), de l’abolition (abolentur), de la perversion (depravantur) ou de l’exagération (nimium fiunt).

Sur cette distinction d’ordre psychologique, Plater va fonder sa division nosographique des troubles mentaux.

On dit que les facultés mentales sont diminuées quand elles ne s’accomplissent pas intégralement, ce qui arrive dans l’hebetudo [p. 269] mentis, la tarditas ingenii, l’imprudentia et l’oblivio, que l’on peut ranger sous l’étiquette commune de mentis imbecillitas. Les facultés sont abolies quand elles ne s’exercent plus du tout, comme dans les différentes variétés de mentis consternatio. Quand les fonctions intellectuelles s’accomplissent, mais d’une façon anormale, il y a perversion, et il en résulte toute une série de troubles qui ressortissent à la mentis alienatio. Dans l’insomnie et dans le rêve, l’esprit fonctionne plus qu’il n’est convenable, c’est la mentis defatigatio.

C’est à chacune de ces quatre grandes catégories morbides que sont consacrés les quatre premiers chapitres de la Praxis, et l’on peut, dans le tableau suivant, prendre une idée d’ensemble du détail de la classification.

III. — LA « MENTIS IMBECILLITAS. »

La mentis imbecillitas est en rapport avec un fonctionnement insuffisant des sens internes, c’est-à-dire des trois grandes facultés mentales. Elle se manifeste tantôt au cours d’une maladie, tantôt chez des gens par ailleurs bien portants.

Les trois sens interne peuvent être atteints soit isolément, soit en bloc. Ils le sont tous dans l’hebetudo mentis. Dans la tarditas ingenii, c’est l’imagination qui est frappée : les sujets apprennent difficilement à parler, à lire et à travailler. L’impradentia est le défaut de raison, de jugement : l’individu acquiert bien les notions, mais est incapable de porter des jugements corrects. L’oblivio est en rapport avec la diminution de la mémoire, infirmité qui survient surtout chez les vieillards.

A quoi correspond la mentis imbecillitas dans nos cadres modernes ? Ce n’est ni dans la description trop réduite de la Praxis, ni dans les Observationes, peu instructives en l’espèce, que nous l’apprendrons. Seul le chapitre des causes nous éclairera.

Nous y voyons que cette classe comprend les imbéciles et surtout les débiles de naissance, les amnésies séniles ou organiques, les troubles démentiels ou aphasiques post-apoplectiques, peut-être certains états de dépression ou de stupidité, et enfin des troubles transitoires, sans doute d’ordre confusionnel, survenant au cours de certaines maladies, dans les grandes hémorragies, etc.

A prendre les choses de haut, on verra que le premier progrès dans l’analyse de ce groupement n’a été accompli que par Esquirol, quand il a séparé les démences acquises des états d’insuffisance congénitale, et le second par Georget, quand il a remplacé la notion de démence aiguë par celle de stupidité.

Plater est encore nettement en avance sur beaucoup de ses successeurs quand il assigne à ces troubles une origine organique : « cerebrum hic, quod sensuum horum est organum, afficitur ». Et le cerveau est touché par l’hérédité, par l’âge, par une attaque d’apoplexie, par une longue maladie, par un traumatisme, par la fatigue intellectuelle, etc.

Cette imperfection de l’instrument peut tenir à une cause congénitale ou acquise. « Figura indecens cerebri, illiusque situs perversio a natura vel violenter facta, idem efficit. Quod ægre cognoscitur, nisi capui cerebri formæ correspondeal. » [p. 271]

On voit aussi par cette citation que Plater avait une notion assez nette des malformations crâniennes chez les imbéciles.

Quant au pronostic des différentes variétés de la mentis imbecillitas, il varie suivant la cause, mais s’il s’agit d’une malformation congénitale, d’une grosse lésion organique, ou d’un effet de la vieillesse, il n’y a pas de guérison à attendre.

Les quatre observations de mentis imbecillitas, comme je l’ai déjà dit, ne nous renseignent pas beaucoup sur la valeur nosologique du groupe. Tout au plus, l’une d’elles est-elle intéressante pour la psychologie de l’auteur, qui nous raconte complaisamment quelques souvenirs d’enfance — songeons qu’il écrit cela à plus de soixante-quinze ans.

J’ajouterai, pour bien fixer la physionomie de certaines observations de Plater, que la troisième, intitulée « Memoria artificialis », renferme en tout et pour tout quelques réflexions sur l’utilité des moyens mnémotechniques !

- — LA « MENTIS CONSTERNATIO ».

Cette classe, comme on a pu le voir dans le tableau d’ensemble, n’est pas très intéressante au point de vue psychiatrique. De l’étude succincte que nous en ferons il y aura cependant à retenir quelques points particuliers tout à fait dignes de remarque.

La consternatio mentis comprend les états d’assoupissement et de torpeur dans lesquels le fonctionnement intellectuel est complètement suspendu.

Il y a d’abord le Sommeil anormal (somnus præternaturalis) qu’on peut rencontrer soit chez les gens bien portants, soit au cours d’une maladie.

Chez les premiers, le sommeil peut être anormal soit par la durée (somnus immodicus), soit par la profondeur (somnus profundus).

Ce dernier est souvent dû à des libations trop copieuses, ou à l’absorption d’un narcotique.

Parmi les états d’assoupissement pathologiques (sopor), on rencontre tout d’abord le caros ou coma, distinct de l’apoplexie, par ce qu’il ne comporte ni perte complète du mouvement, ni résolution musculaire. Quand la fièvre s’ajoute au tableau, c’est le lethargus.

A propos du sopor cum delirio, l’auteur semble faire allusion à quelques phénomènes oniriques. Quelquefois les malades ne dorment [p. 272] qu’en apparence et restent absorbés par différentes visions ; dans d’autres cas, ils dorment réellement, mais sont en proie à des cauchemars effrayants. C’est la cataphora ou coma agripnion ou typhomania.

C’est à propos de ce groupe qu’il faut mentionner le sopor daemoniacus des sorcières qui s’imaginent que, enlevées dans les airs pendant leur sommeil, elles vont mener des rondes et entrer en rapport avec le démon.

Dans le sopor cum stupore entre une histoire fort intéressante de tumeur cérébrale, qu’on retrouve dans les Observationes.

Un baron était plongé depuis deux ans dans une profonde torpeur, incapable d’aucune action raisonnable, ne prenant jamais spontanément de nourriture, et se contentant d’avaler ce qu’on lui introduisait dans la bouche. Il n’allait point au lit qu’on ne l’y forçât, et restait constamment assis à dormir, accoudé sur une table. L’interrogeait-on, il fallait insister beaucoup pour obtenir des réponses, qui d’ailleurs étaient toujours dénuées de sens.

Un liquide aqueux lui coulait en abondance par les narines. Après sa mort, à l’ouverture du crâne, on trouva, au-dessus du corps calleux, une tumeur globuleuse, d’aspect charnu, semblable à une glande, squirrheuse et fongueuse, grosse comme une pomme de taille moyenne, entourée d’une membrane propre et sillonnée de vaisseaux, sans connexions avec la substance du cerveau, où elle avait marqué son empreinte et déterminé une dilatation des ventricules (7).

L’apoplexie est un état de stupor cum resolutione. Les malades gisent comme des souches, privés de tout sens et de tout mouvement. Seule persiste une respiration obscure, parfois stertoreuse.

Dans le stupor cum convulsione seu agitatione, il y a perte brusque et totale des sens, et le corps tout entier est en proie à des mouvements désordonnés.

Quand cela dure longtemps, il s’agit d’épilepsie proprement dite, mal caduc, mal comitial.

Quand les crises sont courtes, le pronostic est parfois bénin, comme chez les enfants qui mettent leurs dents ou qui ont des vers (morbus puerilis), parfois sombre, comme cela se voit dans les maladies graves et à la suite des blessures : c’est alors la convulsio [p. 273] generalis, où nous reconnaissons les formes convulsives des maladies infectieuses, et, très certainement, des cas de tétanos. (8)

Je passe sur une bonne description des crises épileptiques, pour faire simplement remarquer que Plater en signale les séquelles en particulier l’obtusion et l’amnésie.

Dans le stupor cum rigiditate ou catalepsis, les malades restent rigides et comme congelés. Généralement étrangers au monde extérieur, ils entendent quelquefois cependant ce qu’on dit autour d’eux (stupor remanente auditu), et peuvent le répéter plus tard : ce sont les extatiques.

Une autre variété de catalepsis, la stupor remanente motu, nous intéresse d’une façon tout à fait spéciale, car l’auteur y décrit la flexibilitas cerea de la catalepsie des catatoniques : « Mais d’autres, tout en restant dans la même position, comme des morts, sans rien voir, ni rien entendre, insensibles aux piqûres, avalaient cependant ce qu’on leur introduisait dans la bouche : Quand on les mettait debout, ils s’y maintenaient, quand on les poussait, ils avançaient, et ils gardaient les membres figés dans l’attitude où on les avait fléchis (9). »

- — LA « MENTIS ALIENATIO »

Nous abordons enfin le chapitre le plus intéressant au point de vue purement psychiatrique. Voici la définition de l’alienatio mentis : « Mentis alienatio seu hallucinatio Paraphrosyne appellata est, quando ea quæ non sunt, ac si essent ; vel quæ sunt, sinistre et præter rationem fingunt, judicant et memorant ; idque vel simul, vel separatm ; sive hoc cogitatione sola fiat, vel idem dictis factisque, exprimant. »

La mentis alienatio peut tenir à des causes innées, à des causes externes, ou à des causes internes. On a déjà vu, dans le tableau d’ensemble, quelles variétés morbides venaient se ranger sous ces trois chefs étiologiques. Examinons chacune d’elles dans le détail.

- Stultitia.

Nous trouvons ici une catégorie de sujets que l’auteur aurait pu tout aussi bien ranger dans la mentis imbecillitas : il s’agit des idiots, et particulièrement des crétins. [p. 274]

Plater considère comme synonymes les termes stultitia, moria, fatuitas, infantia, désignant l’état des sujets qui sont nés sots et bêtes. Dès leur première enfance, ils donnent des marques de leur sottise dans leurs gestes et dans leur façon de manger. Ils sont indociles et incapables d’apprendre à parler ou de s’acquitter des actes qui demandent quelque industrie.

Ces êtres déshérités se rencontrent plus fréquemment en certains pays, comme Plater l’a observé lui-même dans le Valais, au bourg de Bremis, et dans le Bintzgerthal en Carinthie. Ils ont la tête difforme, la langue démesurée et tuméfiée. Ils sont muets et souvent goitreux. Assis sur le bord des chemins, regardant le soleil, des baguettes entre les doigts, le corps contourné, la figure de travers, ils offrent aux passants un spectacle risible et étonnant.

Mais il y en a qui accomplissent correctement les actes ordinaires de la vie et acquièrent parfois dans certains arts une habileté surprenante. Plater en a vu un à la cour d’un prince, qui s’appelait Georges et était un architecte distingué. D’autres réussissent dans la peinture ou dans la musique, mais on retrouve leur sottise à la complaisance avec laquelle ils écoutent les louanges, et aux choses ridicules qu’ils disent et qu’ils font, à la grande joie des seigneurs qui les entretiennent à leur cour.

Dans les Observationes, Plater parle d’une sorte de stultitia acquise dont il n’est pas question dans la Praxis :Des flatteurs et des parasites, voyant en quelle estime sont tenus les fous de cour, que l’on admet aux festins, simulent la stultitia et font les bouffons pour se concilier les faveurs des grands. Le malheur est qu’une simulation prolongée pervertit leur nature, si bien que, devenus vieux, ils ne peuvent plus s’empêcher de dire des bêtises, ni d’en faire. Plater leur assimilerait volontiers les personnages, qui, sans vouloir se faire passer pour des bouffons, cherchent toujours à paraître gais et à faire rire le monde, en prodiguant les plaisanteries dépourvues de sel.

On voit que notre auteur ne manque pas. à ses heures, d’une certaine causticité.

- Temulentia.

La temulentia est une ivresse, qui, sans aboutir à l’assoupissement et à la stupeur, dépasse cependant les bornes de la gaieté [p. 275] par laquelle le vin pris modérément réjouit le cœur de l’homme : elle fait perdre la raison, déterminant des effets variés suivant la diversité des tempéraments.

Elle se manifeste parfois par une joie immodérée, par des chants et par des rires ; on embrasse tout le monde, mais on peut aussi se montrer violent, crier, frapper et mordre. Certains deviennent tristes comme des mélancoliques, fondent en larmes et parlent de choses religieuses ou funèbres.

Il s’agit ici d’une esquisse intéressante de l’ivresse pathologique, dont l’auteur nous donne trois exemples dans les Observationes.

C’est d’abord l’histoire d’un ivrogne qui, rentrant de nuit au logis, et prenant la clarté de la lune sur le sol pour un fleuve profond, se déshabilla et s’allongea par terre pour nager.

Un autre, après avoir déambulé toute la nuit, revenait chez lui en plein midi, quand, prenant la lumière du jour pour le clair de lune, il alluma sa lanterne pour éclairer ses pas chancelants.

Le troisième, bien saoûl, arrivant près d’une source, se mit à uriner : prenant le murmure de la source pour celui de son urine, il resta en positon plus d’une heure, attendant que cela finisse.

L’auteur, en bon vieillard qui aime à ressasser ses souvenirs personnels, nous raconte qu’on lui a souvent demandé comment il avait pu parvenir en bonne santé à un âge avancé, étant donné que les occasions de boire n’avaient pu dû lui manquer au cours de sa longue pratique, surtout pendant ses séjours à la cour des princes, apud quos splendide vivitur !

C’est que, répondit-il, « dans les banquets qui durent plusieurs heures, je puis en commençant m’abstenir de boire pendant une heure ou deux, —et cela d’autant plus facilement que j’ai moins soif —, jusqu’à ce que j’aie mangé à satiété ; alors, l’estomac plein de nourriture, même buvant plus que de raison, je n’en ai jamais éprouvé aucune offense. »

- Animi commotio.

Un violent choc moral peut troubler l’esprit au point de lui faire perdre la raison et déterminer un véritable état d’aliénation mentale. Telle cette joie stupide qui fait dire des choses pué- riles et pleurer à force de rire ; telle encore cette colère où l’on se précipite en blasphémant pour se venger, sans redouter aucun [p. 276] danger ; ou encore cette mélancolie née sous l’influence du chagrin ou de la terreur, et qui souvent dégénère en mélancolie véritable et persistante.

Certains individus peuvent donc être considérés comme des aliénés quand ils sont soumis à un sentiment exclusif et violent qui les conduit à des actes déraisonnables et dérègle leur vie ; il en est de même pour ceux qui sont en proie à une idée obsédante.

Sous cette réserve que, parmi les dernières certaines, ressortissent mieux au chapitre de la mélancolie, nous pouvons faire quatre parts des observations qui se rapportent à l’animi commotio et où l’on trouve des histoires d’obsédés, d’inventeurs, d’amoureux et de jaloux.

1° Les Obsédés.

Les Observationes renferment de très beaux exemples d’obsessions mais la Praxis ne contient rien de précis à leur sujet, au point que je me suis trouvé fort embarrassé pour savoir si l’auteur rapportait ces cas au chapitre de la mélancolie ou à celui de l’animi commotio, dont les territoires semblent d’ailleurs se compénétrer en certains points.

Toutefois, la place même de ces observations dans le recueil, justifie mon interprétation de la pensée de l’auteur.

Aussi bien le lien qui unit les différents cas entre eux et qui les rattache au chapitre de l’animi commotio, est-il constitué par la présence d’une idée prédominante, absorbant à certains moments toute l’activité intellectuelle du malade. Il s’agit tantôt d’une idée hypochondriaque, tantôt d’un scrupule religieux, tantôt d’une phobie.

Plater a soigneusement noté les phénomènes anxieux qu’il avait observés dans la plupart de ces cas, mais il faut bien avouer qu’il n’a pas songé à mettre ce symptôme en relief et à en faire le caractère commun d’un groupe, D’ailleurs, aucun progrès sensible ne sera réalisé à cet égard jusqu’à Morel, dont le délire émotif répond à cette variété d’animi commotio. Il n’est pas sans intérêt de signaler l’identité de racine des deux mots, sans vouloir cependant pousser l’assimilation trop loin.

Voici une observation simple et typique d’obsession :

Une dame noble et délicate, par-dessus tout soucieuse de propreté, [p. 277] était tourmentée par une fantaisie singulière : quand elle voyait vider des cochons ou d’autres animaux, elle réfléchissait qu’elle portait aussi dans son corps des tripes et des saletés puantes. Elle en concevait un tel dégoût qu’elle prenait en haine son propre corps, ne sachant comment se débarrasser de ces immondices. Souvent elle venait s’en plaindre à moi, très affectée, et fort vexée quand elle s’apercevait que je ne pouvais me tenir de rire.

Dans un autre cas, nous assistons au duel qui a de tous les temps dressé l’un contre l’autre l’obsédé hypochondriaque et son médecin :

Un jeune homme se lavait au ruisseau, dans son pays, la tête plongée dans l’eau, quand il pensa avaler du frai de grenouille qui flottait. Aussi crut-il plus tard avoir dans l’estomac une grenouille vivante. Il se mit à faire de la médecine, peut-être pour devenir capable de se soigner lui-même. Il étudia dans ce but pendant sept ans, en Allemagne, en Italie, à Bâle, et le bonnet de docteur lui fut conféré avec éloges.

Il employait des foules de remèdes pour tuer et expulser cette grenouille, consultant partout les médecins. Je cherchai à lui enlever cette triste idée par de solides arguments, mais il me répondit en éructant, pour me faire entendre les coassements de la grenouille, cherchant à me prouver, oralement et par écrit, qu’il ne s’agissait pas là d’éructations, mais des cris de la bête.

J’avais essayé de le tromper en le purgeant et mettant une grenouille vivante dans ses selles. Mais comme il était médecin et qu’il possédait d’exactes qualités d’observation, il ne s’y laissa pas tromper.

(Je n’entre pas dans le détail du régime effroyable auquel Plater consentit à soumettre son malheureux confrère. Il est en particulier question d’un nombre fantastique de pilules mercurielles qui déterminèrent une néphrite et de la diarrhée sanglante. Au bout de trois mois, Plater se lassa le premier.)

Excédé de ces plaintes, je recommençai à le gronder vertement, lui disant qu’il n’était qu’un fou et un entêté, pour persister si longtemps en une pareille conviction, contre l’avis des médecins. Je lui représentai que, même s’il avait avalé une grenouille vivante, voire plusieurs, elle n’aurait pu vivre une seule heure, et aurait été étouffée, puis chassée de l’estomac, comme chez celui qui, ayant dégluti une anguille vivante, la rendit par les selles au bout de dix heures, morte et comme cuite. Je lui citai encore le fait des grenouilles qui sont avalées vivantes par les serpents et les hérons, et meurent aussitôt. A quoi j’ajoutai en fin de compte que la vie de la grenouille est courte et ne passe pas deux ans, qu’il s’exposait par conséquent au ridicule en prétendant en nourrir une depuis sept ans dans son ventre ; que d’ailleurs les grenouilles, en dehors de l’eau, si on les prive longtemps d’air sont étouffées, ainsi que j’en avais fait l’expérience en en noyant une [p. 278] dans du vin, pour dégoûter un ivrogne ; et qu’enfin, investi de la dignité doctorale, il ne devait pas juger les choses d’une façon aussi puérile. Vaincu par ces arguments, il finit par confesser sa folie, me remercia et quitta notre pays, débarrassé de cette lubie.

Le lecteur restera plus sceptique que Plater sur la valeur de cette guérison. Voici maintenant des obsessions à teinte religieuse encore très typiques :

Un homme pieux et savant, dans sa jeunesse, lorsqu’il pensait à Dieu ou était en prières, avait l’esprit envahi par de mauvaises pensées qu’il ne pouvait chasser sans qu’elles revinssent immédiatement le pousser à des actes d’impiété. Cela déterminait en lui une angoisse particulière, et il suppliait Dieu, du plus profond de son cœur, de le délivrer de cette tentation. Bien qu’elle devînt moins fréquente, celleci le suivit jusque dans l’âge adulte, l’envahissant comme par accès (10). Il était si angoissé qu’il s’en ouvrit à un théologien. Celui-ci le consola et lui montra qu’il pouvait guérir en invoquant Dieu par des prières continuelles, comme il avait d’ailleurs l’habitude de le faire ; que si ces idées diaboliques revenaient à détourner sa pensée des pieuses méditations, il pourrait les oublier en tournant son esprit vers d’autres sujets graves et pieux.

Plater ne dit pas si le remède du théologien fut couronné de succès.

Une femme, par ailleurs honnête et religieuse, fut souvent tentée de maudire Dieu et de le blasphémer, ce qui n’allait pas sans une grande douleur morale et sans une grande anxiété. Elle s’efforçait sans y arriver de triompher de ce mal, et m’avoua en fondant en larmes, ce trouble qui la poussait au désespoir et lui ferait porter sur elle des mains criminelles, si des prières assidues ne l’en détournaient

Le caractère impulsif de certaines obsessions apparaît très nettement dans quelques-unes des observations de Plater, par exemple chez la femme d’un aubergiste qui, se sentant poussée à tuer son enfant nouveau-né, voulait se précipiter tête première dans le bassin du jardin de Plater, un cours d’une consultation. Tel encore le cas suivant : La femme d’un scribe, à grand renfort de larmes et de gémissements, m’apprit qu’elle était continuellement poussée à tuer son mari pendant le sommeil de celui-ci, et cela si violemment, qu’elle avait toutes [p. 279] les peines du monde à se retenir. Bien qu’elle suppliât Dieu ardemment de la libérer de cette tentation diabolique, elle ne pouvait s’en débarrasser. Elle ne s’en était jamais ouverte à personne en dehors de moi, de peur que son mari ne l’apprît. Par ailleurs, elle l’aimait plus que personne au monde, bien loin qu’elle ne désirât le tuer ; mais, tout en ne le voulant pas, elle y était poussée tous les jours, au point de craindre d’en arriver à se tuer plutôt elle-même. Je la consolai, j’instituai un traitement et, grâce à différentes ouvertures de veines et à de nombreuses évacuations, Dieu aidant, je lui rendis la santé.

2° Les inventeurs.

Nous ne trouvons ici qu’une observation, mais elle est belle.

Qu’il faille la faire rentrer dans le cadre de l’animi comniotio, la chose n’est pas douteuse. Plater lui-même, au paragraphe des causes de l’animi comniotio, après les avares et avant les amoureux, parle de la folie des alchimistes qui cherchent avec trop d’ardeur la pierre philosophale.

Un baron généreux, docte et érudit, et, par-dessus le marché, pieux et religieux, qui a séjourné quelque temps dans notre bonne ville, passait ses nuits et ses jours à chercher cette pierre, qu’on cherche depuis si longtemps, et qu’on nomme philosophale. A tel point qu’il avait dilapidé son immense fortune, et qu’il lui restait à peine de quoi vivre. Et, bien que la vanité de cette entreprise fût manifeste, il ne s’en détachait point, conservant bon espoir de voir ses vœux réalisés. Et il montrait surtout sa folie en interprétant (11) des passages de poètes et des songes et d’autres choses ridicules — bien qu’il fût par ailleurs d’une grande intelligence — comme des présages de succès confirmant son vain espoir. En sorte que, ne doutant pas qu’un jour il ne dût avoir de l’or à revendre, il demanda aux Ediles la permission de faire construire à ses frais, avec les richesses qu’il acquerrait ainsi, un pont de pierre sur le Rhin, d’enrichir de ses revenus le collège de l’Université, et de l’accroître d’édifices somptueux. Il était d’ailleurs généreux de sa nature et libéral envers les malheureux, à qui il distribuait de larges aumônes. Et jusqu’à ce qu’il retournât dans son pays natal, nous ne pûmes jamais l’arracher à cette fausse conviction qui lui promettait des montagnes d’or.

Quelle étiquette moderne convient à ce cas ? Evidemment celle de paranoïa inventoria. Certains détails typiques nous montrent bien qu’il s’agit d’un véritable délire d’interprétation. [p. 280]

3° Les amoureux.

Plater n’a garde de manquer à une tradition chère aux vieux auteurs médicaux, qui mettent une certaine malignité à étudier l’amour au chapitre de la folie.

Ne faut-il point parler ici, dit-il, de la fantaisie opiniâtre de ceux qui sont accablés d’un amour profond, né d’une corruption du jugement et de l’imagination ? Cette passion rend les hommes méconnaissables, et n’épargne ni les femmes, ni les jeunes gens, ni les vieillards. Ses effets déterminent soit de la tristesse, soit de la joie, soit de la colère, et il n’y a rien de plus inconstant que les amoureux.

Ils deviennent soucieux et négligent tout ce qui est salutaire au corps, perdant l’appétit et le sommeil. Ils oublient les affaires sérieuses ou les traitent avec indifférence, donnant tous leurs soins à la parure, à la musique, en un mot, à ce qui est susceptible de plaire à leurs amantes.

Espèrent-ils obtenir quelque chose ? Une joie désordonnée les transporte. Ils disent des sottises, et souvent des obscénités, dépouillent toute pudeur, se laissant aller à des actes honteux, ne craignant même pas de s’exposer à de graves périls.

Désespèrent-ils d’être payés de retour ? Pleurant et se lamentant, ils refusent toute consolation, manifestant leur douleur par des torrents de larmes et par des soupirs multipliés. Ils pâlissent et se plaignent d’une angoisse douloureuse dans la région du cœur.

Leur pouls, comme leur esprit, est tantôt agité, tantôt déprimé; il est bouleversé par la vue ou par le souvenir de l’objet aimé.

Tout cela peut conduire à de graves maladies, à moins qu’ils ne se donnent la mort, ou que, désespérés, ils ne se livrent à des actes de violence.

Ce tableau de l’amour malheureux est enrichi chez Plater, par des histoires vécues. L’amusant, quand on y songe, c’est qu’elles ont parfois pour héros de ces graves bourgeois de Bâle dont le pinceau d’Holbein nous a transmis la replète placidité. Je ne résiste pas au plaisir de rapporter longuement quelques-uns de ces drames domestiques dont Plater a été le confident indiscret.

A. — Un veuf avait chez lui, pour administrer sa maison, une jeune fille sans naissance et sans richesse, mais de bonne éducation. Bien qu’il fût pieux et de bonnes mœurs, il cessa de la chérir d’un amour [p. 281] paternel pour l’aimer comme un époux aime sa femme. Il en devint incapable de s’occuper à quoi que ce fût et ne put plus contenir dans son cœur un tourment qu’il avait longtemps caché, mais il n’osait le découvrir à la jeune fille, craignant qu’il n’en advînt quelque mal.

Désespéré, il eut recours à moi, son médecin et son ami, et tout honteux, m’avoua sa passion. Je le consolai et lui représentai qu’un homme de son intelligence ne pouvait rester ainsi ensorcelé par une fille que je m’efforçai de lui représenter mal faite. Tout cela fut vain, mais il promit de suivre mes ordonnances. Je le saignai plusieurs fois, et il aurait volontiers répandu tout son sang pour être délivré de cette angoisse. Il aurait même accepté d’être châtré. Mais rien n’y fit. Sa flamme s’avivait d’autant plus qu’il se croyait aimé. Toutefois, au bout de deux ans, la donzelle, qui en aimait un autre, lui demanda son appui pour épouser le mari de son choix. A la suite de quoi, l’amour de notre homme se transforma en haine, et, délivré de son tourment, il rendit grâces à Dieu, qui l’avait protégé si longtemps en un pareil danger.

B. — Dans une petite ville, un homme élevé et pieux, dont la femme était belle et qui avait des enfants, aimait éperdument la petite servante de son voisin. Il taisait un amour si ardent, quand, sur le point d’en perdre la raison, il me découvrit sa folie, afin que je le secourusse.

Je le consolai, l’exhortai, lui représentai combien le péril était grand et quelle offense il ferait à Dieu en se laissant aller. Je lui recommandai en tout cas de ne pas découvrir l’affaire à la fille, qui, par ailleurs, était aimable et belle.

Mais, vaincu par la passion, l’occasion aidant, il lui livra son secret avec confusion. Effrayée et honteuse qu’un homme de pareille importance s’abaissât ainsi, elle le consola par de douces paroles, lui demandant d’avoir considération de son honneur, disant qu’elle aussi l’aimait, et mourrait volontiers pour lui s’il en était besoin, mais que dans l’occurrence, si elle obéissait à son désir, le péril serait grand pour tous les deux. Ces paroles amies enflammèrent notre homme de plus belle jusqu’à le réduire au désespoir. Ce que voyant, la fille, prenant pitié de lui, et ne voulant pas qu’il lui advînt rien de mauvais, s’offrit à lui, mais avec une certaine angoisse, avouant qu’elle préférait faire le sacrifice de son corps et de son honneur et se résigner à n’importe quoi, plutôt que de le voir mourir. Ces paroles touchèrent vivement la conscience de mon client, et bien que la fille ne lui refusât rien, soit par pudeur, crainte ou angoisse, il ne put consommer la chose avec elle, et dut, pour tout divertissement, se contenter de baisers et de certains attouchements. Cela dura près d’un an, et il ne put jamais mieux faire, toutes les fois qu’il eut l’occasion de se trouver avec elle. Manifestement, Dieu ne voulait pas qu’il la corrompît, et dressait lui-même cet obstacle. Mon malheureux ami me raconta tout cela, et, comme son amour ne rétrocédait pas, je lui conseillai de doter la fille [p. 282] et de chercher à la marier. Ainsi fit-il, bien que ni lui ni elle n’en eussent envi. Elle reçut de lui un riche présent, qui joint à sa beauté, lui fit trouver un mari. Selon mes prévisions, l’amour de mon ami se calma, et lui-même, tombant peu à peu dans une maladie grave dont il se tira difficilement, porta ainsi le châtiment de sa faute.

C. — Un jeune étudiant en médecine aimait en secret la fille d’un docteur, ignorante de cet amour. Désespérant qu’on la lui donnât jamais en mariage, parce qu’il était trop jeune et au début de ses études médicales, vaincu par la douleur, malgré sa piété et son honnêteté, il résolut de se donner la mort. Il suivait mon cours, et je pensais qu’il était dans cet état parce que son père ne voulait pas lui donner l’argent nécessaire à un voyage en France, dont il s’était plaint à moi. Je me mis à le consoler, mais, après la leçon, il se procura du sublimé chez un orfèvre — le garçon de la pharmacie lui en avait refusé — et il l’absorba, après avoir écrit les motifs de son acte. Il éprouva bientôt après une violente ardeur dans la bouche et dans la gorge ; des douleurs d’estomac atroces survinrent, et il vomit du sang. Malgré les promesses mirifiques d’un médecin paracelsite qui fut appelé, il expira le matin suivant en demandant pardon à Dieu. Pour cacher cet affreux forfait, ses parents et ses amis répandirent le bruit, qui trouva créance jusqu’à ce jour, qu’il était mort pour avoir pris une purge d’antimoine.

4° Les jaloux.

Les observations de jalousie morbide abondent dans le recueil de Plater, mais leur groupement est commandé uniquement par la couleur du délire. Il serait intéressant de les classer aux lumières d’une nosographie plus rationnelle, si cela n’était à peu près impossible à cause de leur caractère très sommaire et de l’absence de données suffisantes sur l’évolution des troubles mentaux. Tel est par exemple le cas suivant « Zelolypia, quendam ad dementiam rédigens. »

Un savant fort intelligent était tourmenté par la jalousie au point d’en arriver à la démence et de ne plus pouvoir s’adonner à ses études et à l’exercice de sa profession. Il faisait de fréquentes fugues à la campagne, emmenant avec lui son fils, le cachant, et faisant de telles bêtises qu’il fut enfin enfermé comme aliéné. Quand je le vis, je cherchai par divers moyens à savoir la cause de cette folie, me doutant qu’elle devait être en rapport avec une jalousie secrète. Il finit par m’en faire l’aveu avec confusion, m’adjurant de n’en rien dire à personne. A la mort de sa femme, il fut enfin délivré de ce trouble mental, mais, comme il était mélancolique, il ne cessa pas, dans la charge académique qu’il remplissait, de se laisser aller à des actes et à des paroles scandaleux. Il mourut enfin, semblable à un désespéré.

Mais combien de temps cela dura-t-il ? Au milieu de quels [p. 283] symptômes mourut-il ? Autant de points qui sont indispensables à l’établissement d’un diagnostic rétrospectif, et qui nous font tout à fait défaut.

Une autre observation n’offre peut-être pas un très grand intérêt médical, mais elle représente véritablement une savoureuse tranche de vie domestique au seixième siècle :

Un jeune savant de mes amis, à son retour de France, épousa une jeune femme qu’il aimait depuis plusieurs années. C’était la fille d’un médecin qui avait en pension un jeune chanoine à qui il donnait des soins.

Ce médecin était veuf et mandait souvent chez lui sa fille, qui dirigeait la maison avant son mariage. Le mari en conçut une telle jalousie, que, maintes fois, —il m’en fit l’aveu spontanément —, allant après souper chercher sa femme chez son beau-père, il songea à tuer le chanoine, qu’elle n’approchait pourtant pas. Reconnaissant enfin sa folie, il la confessa à sa femme et lui en demanda pardon.

Je n’insiste pas sur l’histoire d’une femme un peu mûre qui avait un jeune mari, et se désolait à la pensée que celui-ci, quand elle serait morte, pourrait convoler en secondes noces. Je passe également le cas d’un honnête commerçant qui, sous l’empire d’une jalousie injustifiée, couchait avec une épée dans son lit, en sorte que sa femme, effrayée, dut se séparer de lui. Le caractère pathologique n’est pas non plus très net chez ce chevalier qui, trouvant à son retour sa femme enceinte, soupçonna, tout calcul fait, qu’elle ne devait pas l’être de ses œuvres, et résolut de ne plus la voir, malgré l’intercession de plusieurs grands personnages à qui il répondit qu’une femme ne devait pas seulement être chaste, mais encore ne donner prise à aucun soupçon.

Plater émaille parfois ses observations de sages réflexions dans le genre de celle que je relève au début de l’effroyable tragédie qu’on va lire : « Entre toutes les maladies auxquelles il est sujet, l’esprit est grandement tourmenté par cette jalousie qui fait redouter que l’épouse aimée ne le soit aussi par un autre, car on ne veut avoir sa femme en commun avec personne, dont naît souvent une étonnante angoisse et désespérance. »

Un marchand de notre ville atteint de cette maladie, avait épousé en secondes noces une jouvencelle. Il l’épiait, persuadé qu’elle avait commerce avec le commis du voisin et qu’elle avait mis au monde un enfant qui n’était pas de lui ; aussi la traitait-il d’indigne façon. Enfin, [p. 284] comme elle était enceinte de nouveau il la tua avec un poignard, ainsi que l’enfant qu’elle avait dans ses bras, faisant ainsi périr le fœtus qu’elle portait dans son ventre. Après quoi, il attacha à sa ceinture un écrit où il indiquait la cause de son crime, et, désespéré, se précipita du haut de la maison.

Non moins sombre est cet autre drame de la jalousie :

Un marchand de la première ville de Suisse, homme intègre et robuste, qui avait été répudié par sa première femme, en épousa une seconde dont il eut plusieurs enfants. Il m’appela en consultation auprès de cette dernière qui souffrait d’une rupture de l’ombilic.

Quelques années après, il la surprit, abandonnée aux attouchements impudiques de son propre commis. Feignant alors de partir en voyage, il se cacha dans un réduit voisin de sa chambre. Le commis s’introduisit furtivement dans la chambre et alla se coucher avec la femme dans le lit de celle-ci. Transporté de colère à ce spectacle, le mari fit irruption dans la chambre par la fenêtre, tua avec une épée le commis qui appartenait à une riche famille et frappa sa femme d’un poignard.

Puis il déposa quelques pièces de monnaie sur les cadavres — c’est la coutume du lieu pour indiquer que l’on a tué des adultères surpris en flagrant délit. Il fut absous par les magistrats et c’est lui-même, qui, plus tard, me raconta en pleurant cette histoire tragique.

Je termine enfin la série par une histoire que Plater apprit à Montpellier, l’année même où il y arriva :

Dans la Gaule Narbonnaise, alors que j’y arrivais, en 1553, un docteur en droit, la face couverte d’un masque, pour ne pas être reconnu, accompagné de quelques escholiers, fit irruption dans une chambre de son logis, où il surprit un scribe avec sa femme. Après avoir attaché celui-ci, ils lui coupèrent la verge, le nez et les tendons du pied, et l’abandonnèrent à son triste sort.

J’ai vu cet homme plus tard, à Montpellier, avançant avec peine à l’aide de béquilles, traînant ses pieds inertes, et s’asseyant quelquefois devant l’officine du pharmacien chez qui j’étais logé.

[p. 416]

LA PSYCHIATRIE CLINIQUE

DANS L’ŒUVRE DE

FÉLIX PLATER

(1536-1614)

par

GEORGES GÉNIL-PERRIN

(Suite et fin).

D. Melancholia.

La mélancolie, ainsi appelée parce qu’elle provient de la bile noire, est une variété d’aliénation où l’imagination et le jugement sont pervertis de façon que les sujets deviennent tristes et craintifs. On ne peut trouver aucune cause à cette crainte et à cette tristesse, ou du moins aucune cause de quelque importance. Tout repose le plus souvent sur de fausses conceptions.

Des gens pieux et religieux s’imaginent qu’ils sont damnés et que Dieu ne prend aucun souci d’eux ; ils redoutent le jugement dernier et les supplices éternels. Ils se laissent aller à blasphémer le Seigneur et à concevoir d’horribles projets, se livrant à des violences sur eux-mêmes, ou tuant mari, femme, enfants, maître, voisins, sans éprouver à leur égard ni jalousie, ni haine, bien mieux, tout en les aimant parfois beaucoup : de telles pensées se glissent en eux contre leur gré et leur volonté n’y prend aucune part. Ils prient sans cesse Dieu de les délivrer de ces pensées impies qu’ils m’ont souvent avouées, dit Plater, à grand renfort de larmes et de soupirs, le cœur angoissé et le corps tremblant.

D’autres sont tourmentés par la crainte de la mort ; ils s’imaginent être mal en cour auprès des princes et des magistrats ; ils croient [p. 417] avoir commis quelque faute et être voués au supplice : ils s’épouvantent d’une mort qu’ils se figurent suspendue sur leur tête.

Certains se leurrent de bêtises nées dans leur esprit et d’impressions fausses : tel celui qui, se croyant transformé en pot, s’écartait des passants pour ne pas être cassé ; il y en a qui pensent être transformés en bêtes sauvages.

Un individu était persuadé qu’il avait le nez d’une longueur démesurée, et n’en démordit point qu’un chirurgien ne le trompât en simulant un coup de bistouri et en lui montrant un morceau de chair.

Une femme était envahie par une angoisse qui l’obligeait à s’habiller et à se déshabiller toute la sainte journée. Une autre éprouvait la même anxiété en pensant qu’après sa mort son mari convolerait en secondes noces (12).

Certains pensent avoir avalé des serpents ou des grenouilles et les porter encore vivants dans leur corps. Et tant d’autres, que Plater a entendus lui raconter de pareilles songeries avec une douleur qui excitait tantôt sa dérision, tantôt son étonnement et sa commisération.

Dans tous ces cas, on retrouvait constamment la crainte et la tristesse (13). Mais on pouvait aussi noter de la défiance et de la réticence ; quand on les interrogeait, ils ne répondaient pas; quand on les poussait, ils avançaient avec peine. Quelques-uns — ce sont les misanthropes — aiment la solitude et fuient la société des hommes.

D’autres redoutent la lumière et vont se cacher au fond des forêts, comme fit Nabuchodonosor, d’après les saintes Ecritures : ce sont les Lycanthropes, parce qu’ils vivent comme les loups.

Affligés pendant des mois ou même des années par ces imaginations perverties, tous les malades sont enfin vaincus, s’ils ne reviennent à eux par le secours de l’art : ils s’éteignent dans la consomption, à moins qu’il ne se donnent eux-mêmes la mort qu’ils appréhendaient auparavant : ils se pendent, se noient ou ont recours à tout autre moyen, comme Plater en a trop vu de tristes exemples.

Ces souffrances varient d’allure et d’intensité suivant le tempérament de chacun. Continues, elles peuvent cependant présenter [p. 418] des exacerbations et des rémissions ; mais quelquefois elles n’apparaissent qu’à certaines époques, en certaines saisons, aux changements de lune, et, chez les femmes, lors de la grossesse ou de l’accouchement, ou au moment des règles.

On aura reconnu, dans le tableau que Plater trace de la mélancolie, les symptômes fondamentaux que nous attribuons encore à cette affection — toute réserve faite sur ce point qu’il s’agit de la description du syndrome mélancolique en général, Plater n’ayant évidemment pas distingué de la mélancolie vraie les états mélancoliques symptomatiques. Dans la crainte et la tristesse chères aux vieux auteurs, nous trouvons notre douleur morale et notre délire d’attente. Plater nous donne ici une liste assez bien fournie des idées délirantes d’ordre mélancolique : Idées d’indignité, de culpabilité, de damnation, de transformation corporelle, de mort prochaine. La lenteur des réactions, la réticence, le refus d’aliments, le suicide sont notés par l’auteur. Les meurtres commis par les mélancoliques sur leurs proches sont appréciés à leur juste valeur. L’angoisse apparaît avec un relief particulier dans certaines observations.

Mais tout cela reste confiné au domaine de la symptomatologie, et il faut avouer que Plater tient très peu compte de l’évolution ; il n’insiste pas comme il conviendrait sur la périodicité qu’il connaissait sans doute aussi bien que ses devanciers et ses contemporains.

*

* *

Je ne m’arrête pas aux deux premières observations de mélancolie, d’où l’histoire clinique est absente, et que l’auteur rapporte seulement à cause de la singularité de l’élément étiologique : Il s’agit de femmes devenues mélancoliques pour avoir vu des pendus.

La troisième observation n’est pas à proprement parler une observation ; elle contient simplement quelques réflexions sur le suicide chez les mélancoliques, mais l’auteur y confond entièrement le suicide des mélancoliques et l’obsession-suicide :

J’ai entendu quelques personnes des deux sexes se plaindre qu’elles étaient damnées et que Dieu ne prenait pas souci d’elles ; et elles s’imaginaient encore une quantité d’autres choses dont elles n’osaient même pas parler. J’en ai vu qui redoutaient d’aller au temple, ou qui étaient prises de terreur et de tremblement, en regardant des [p. 419] couteaux ou le Rhin : car elles étaient comme frappées de fureur et poussées à se tuer.

C’est ainsi que la femme d’un très riche marchand, depuis longtemps en proie à des tourments, qu’elle dissimulait, se leva une nuit en cachette de son mari, sauta toute nue dans la rue par la fenêtre, courut au pont, se précipita dans le Rhin et s’y noya. De même un de nos concitoyens s’étouffa ailleurs dans l’eau. Plusieurs se pendirent ; quelques-uns se frappèrent par le poignard.

On voit bien qu’il y a là deux ordres de faits que Plater ne distingue pas et que nous séparons aujourd’hui : le cas du mélancolique qui se tue et le cas de l’obsédé qui a peur d’être poussé à se tuer.

La quatrième observation, dans son laconisme, représente un beau cas d’état mélancolique en rapport avec la puerpéralité :

Une autre mélancolique, belle paysanne qui allaitait un enfant et que je soignais, disait toujours : « Je ne puis plus rester et vivre plus longtemps en ce monde, il faut que je parte, il faut que je meure » sans donner la cause de son chagrin. Elle se pendit chez elle, mais quelqu’un arriva et coupa la corde, la sauvant ainsi de la mort ; elle finit par guérir, grâce surtout aux vomitifs que je lui prescris.

Voici maintenant ce que mes collègues transalpins appelleraient un cas de psychose nuptiale.

Une élégante jeune fille se maria contre son gré, alors qu’elle aurait préféré épouser un de nos compatriotes qu’elle aimait. Après les noces, elle devint mélancolique et tomba dans une tristesse continuelle, bien que son mari s’efforçât de lui être très agréable. Enfin, se trouvant seule dans sa chambre, elle se pendit avec une serviette attachée à la tête du lit, et mourut ainsi désespérée.

Ailleurs, ce sont deux frères qui deviennent mélancoliques et en arrivent au suicide :

Deux frères, hommes savants que j’ai connus intimement pendant longtemps, émirent une opinion suspecte sur certains dogmes, et furent pour cela exilés ; après quoi, pris de repentir, ils tombèrent dans une mélancolie désespérée : l’un, bien qu’on le surveillât avec soin, se jeta par la fenêtre et expira ; l’autre, peu après, se pendit, mais, détaché avant d’étouffer, il survécut, pour peu de temps cependant.

C’est ensuite une histoire très compliquée où le fait clinique est perdu au milieu de détails d’ailleurs pittoresques, mais il est difficile de porter un diagnostic rétrospectif sur ce cas que Plater rattache à la mélancolie.

Il s’agit d’un de ses amis, qui avait joui d’une certaine faveur [p. 420] auprès des grands et ramassé une assez forte somme d’argent dans les charges qui lui avaient été confiées. Après quoi, « devenu mélancolique », il se mit en tête qu’il avait encouru la disgrâce du prince et que celui-ci avait envoyé des émissaires pour l’arrêter et voulait lui faire rendre compte de sa gestion.

« Cette crainte le prenait à certaines périodes (certis temporibus) et il parcourait alors divers lieux, soit à cheval, soit à pied, pour s’échapper par la fuite. Un jurisconsulte de ses amis, afin de lui enlever cette sinistre opinion, le conduisit à cheval avec son secrétaire dans un couvent voisin pour le distraire. Après le repas, ils revenaient en chevauchant au logis, quand une fausse imagination s’imposa à son esprit : il pensa voir des soldats armés qui voulaient l’arrêter, et crut que cela avait été machiné par son compagnon de route qui l’avait trompé ; furieux, il prit son pistolet dans la fonte et tira sur son ami le jurisconsulte qui cheminait devant : celui-ci tomba mort de son cheval. Lui-même, pris de désespoir, se précipita de sa monture sur la pointe de sa dague qu’il avait tournée vers sa poitrine. Mais le coup ne pénétrant pas, à cause de la cuirasse, il se découvrit la poitrine, et se perça de son épée en courant contre un arbre voisin. »

Tout cela ne ressemble guère à une réaction de mélancolique. Les éléments nous manquent pour porter un diagnostic exact, mais nous pourrions à la rigueur supposer qu’il s’agit d’un drame de l’alcoolisme : ces idées n’envahissent le sujet que par périodes, certis temporibus ; et c’est justement après un dîner —qui ne pouvait manquer d’être bien arrosé puisqu’il fallait distraire le malade — que celui-ci croit voir des soldats chargés de l’arrêter, tire son pistolet et tue son compagnon, qu’il soupçonne de l’avoir trahi. Qu’il s’agisse encore d’un délire de persécution, hallucinatoire ou interprétatif, c’est possible, mais de mélancolie, je ne le crois pas.

Le délire mélancolique est en revanche très net dans le cas suivant, où l’agitation anxieuse est remarquablement décrite :

La femme d’un peintre, aimant la solitude, appliquée aux soins domestiques, dévote, de caractère triste et mélancolique, avait autrefois conçu une certaine jalousie de ce que son mari lui avait avoué avoir aimé une autre femme avant de l’épouser. Elle était mariée depuis vingt-sept ans et avait eu neuf enfants, quand, en janvier 1600, elle fut frappée de terreur parce que le bruit se répandait que son fils déjà adulte et pour lors absent, avait été tué dans une affaire ; ce qu’elle croyait d’autant plus facilement que l’image de son fils mort lui était apparue en songe. Elle tomba dans une maladie grave. Tout d’abord, la jalousie qui l’avait affligée de nombreuses années auparavant, [p. 421] au commencement de son mariage, commença à revenir et à l’affliger de nouveau; elle affirmait que son mari avait commis l’adultère, puis le niait aussitôt, au point qu’elle quittait parfois sa maison, et n’admettait aucune consolation. Sur le conseil des médecins, son fils fut rappelé et vint la trouver : l’angoisse diminua, mais la malade ne revint pas à l’état normal.

On la saigna et on la purgea plusieurs fois, à la suite de quoi le mal augmenta au lieu de s’arrêter : elle éprouva une angoisse très violente et une inquiétude telle que, non contente de se promener la nuit et le jour comme auparavant, elle courait sans cesse de place en place, même pendant ses repas ; enfin, lassée, les forces prostrées, elle trouvait quelque repos dans un sommeil qui ne durait guère. Tout fut essayé, mais vainement ; elle s’exclamait continuellement qu’elle ne pouvait pas supporter plus longtemps un tel tourment d’esprit; elle appelait enfin la mort avec ardeur : tout d’abord elle ne voulait pas porter les mains sur elle, se contentant de prier les assistants de lui donner du poison. Désespérant enfin, elle répétait que Dieu ne lui pardonnerait pas, qu’elle était damnée, et qu’elle éprouvait déjà les tourments de l’enfer. Comme cela durait déjà depuis quatre mois, elle en vint à cette folie de se persuader que son mari et ses enfants voulaient lui faire prendre du poison et lui donner la mort. Personne ne put la détourner de cette fausse opinion, ni en la consolant, ni en la raisonnant. Elle disait qu’elle ne craignait pas la mort, mais qu’elle redoutait de souffrir avant d’expirer : soucieuse d’accélérer cette mort, elle recherchait en cachette les couteaux, les liens et tout ce qui était propre à ce dessein. Persistant absolument dans cette idée qu’on voulait l’empoisonner, elle ne prenait plus ni nourriture, ni boisson, ni médicaments, et si on lui en introduisait de force dans la bouche, elle n’en avalait ni une miette, ni une goutte, mais recrachait tout, et s’efforçait par une expultion continuelle et en se lavant tout le temps la bouche, de rejeter les restes de poisons.

Si pendant son sommeil on lui mettait légèrement dans la bouche une plume mouillée d’un cordial, ou si on lui appliquait sur le nez ou sur les tempes quelque cordial, aussitôt irritée, excitée, elle s’exclamait comme une furieuse, s’efforçait de tout rejeter, crachant et s’essuyant, disant qu’elle était empoisonnée.

Pour détourner ce soupçon, les assistants goûtaient la nourriture et la boisson avant de les lui présenter, désirant ainsi la persuader qu’il n’y avait pas du tout de poison, puisque cela ne leur faisait pas de mal. A quoi elle répondait que si ce n’était pas du poison pour eux, c’en était pour elle. S’abstenant ainsi de tout ce qui pouvait s’absorber, et se consumant de jeûne, elle survécut dix nuits et dix jours, chose surprenante chez une femme qui venait d’être affaiblie et débilitée par la maladie pendant un quart de l’année.

Peu avant d’expirer, regardant le ciel : « Là-haut ! là-haut ! dit elle, je vais être portée au ciel » et sans plus rien dire, les mains jointes, comme pour prier, ainsi qu’on lui avait dit de le faire, elle rendit l’âme le 5 avril 1600, à quatre heures du matin.

Le cas suivant n’est peut-être pas à mettre sur le compte de la mélancolie, mais devance les exploits de nos modernes suffragettes.

Un individu, détenu en prison dans notre ville pour quelque délit, craignant le supplice, décida de se laisser mourir de faim. A cet effet, il s’abstint de nourriture et de boisson pendant quatorze jours. Pour le détourner de cet acte désespéré, on essaya plusieurs moyens : on lui mit devant la bouche des plats excellents, des vins généreux, on lui apporta des consolations et des promesses, ainsi que de sévères avertissements, des menaces du supplice éternel, tout cela en vain. Enfin, comme il était à toute extrémité et que ses forces s’en allaient, il demanda à boire; mais il ne but que quelques gorgées, n’en fut pas réconforté, et finit misérablement dans le désespoir.

E. Melancholia hypochondriac.

Il y a une espèce de mélancolie qu’on appelle mélancolie hypochondriaque en raison du lieu affecté. Les intermissions y sont plus fréquentes ; on en note parfois plusieurs dans le cours d’une même journée. Ceux qui en sont atteints, à la différence des autres mélancoliques, toutes les fois qu’ils reviennent à eux, se rendent compte qu’ils sont vraiment malades. Ils s’alitent rarement et peuvent s’occuper de leurs affaires, mais ils se plaignent sans cesse d’une douleur dans le côté, surtout le gauche, de frémissements, de battements, de murmures, d’éructations, de vomissements, d’expuitions, de douleurs de tête, de vertiges, de tintements d’oreilles, de battements d’artères, et d’autres innombrables sensations qu’ils éprouvent ou qu’ils croient éprouver. Ils obsèdent le médecin, réclament des traitements, et essayent des remèdes variés. S’ils ne sont pas rapidement soulagés, ils ont tôt fait de changer de médecin et de médicament.

Si je voulais donner une idée exacte et vivante des hypochondriaques de Plater, je n’aurais qu’à reproduire intégralement quelques observations, avec la minutieuse polypharmacie que l’auteur opposait à leurs symptômes multipliés. Mais je crains de fatiguer le lecteur, qui n’a d’ailleurs qu’à se représenter les hypochondriaques qui viennent le consulter tous les jours.

Quand il avait à traiter un hypochondriaque, Plater savait appeler [p. 423] la dialectique au secours de la pharmacopée. C’est ainsi qu’à un docteur en droit qui le consultait en 1601 pour cette affection, il fit un petit discours préparatoire, lui expliquant la nature et les causes de la mélancolie hypochondriaque : « prolixe illi disserni ». Après avoir parlé des veines mesaraïques, de la rate et de l’épiploon, il lui représenta que les remèdes si nombreux que les patients absorbaient souvent ne faisaient que prolonger la maladie, puis lui fit une ordonnance de proportions modestes pour l’époque, lui recommandant pour terminer d’avoir bon espoir, de ne pas douter de la guérison et de ne pas vivre longtemps en célibat. Le docteur en droit retourna chez lui, remplit les indications de l’ordonnance, se maria, et obtint ainsi une guérison rapide.

Je passe les deux observations suivantes, trop remplies de formules fastidieuses, mais j’en rapporterai une dont l’intérêt me semble grand, car on y suit pas à pas la curieuse odyssée d’un hypochondriaque au début de dix-septième siècle.

Un homme portant un grand nom m’écrivit longuement de Bourgogne, en 1611, qu’il était sujet aux troubles suivants : lourdeur de tête presque continuelle, arrêt des sens internes, surtout de la mémoire, faiblesse des sens externes, surtout de la vue, qui est parfois presque complètement obscurcie ; le matin, il a des vertiges, surtout s’il est à jeun et appliqué à la lecture. Toutes ces incommodités déterminent un état de tristesse et de crainte qui l’empêchent de rien faire et le détournent de la fréquentation des hommes, au point qu’il préfère la solitude à leur conversation. Par ailleurs, il n’éprouvait pas de grands accidents dans les fonctions vitales et naturelles, en dehors de fluxions fréquentes qui envahissaient tantôt le dos, tantôt les jointures et y provoquaient de la douleur. Cela durait depuis plus de vingt-cinq années, pendant lesquelles il avait pris conseil des plus éminents médecins de presque toute l’Europe, sans aucun résultat : il me demandait donc, en la matière, mon avis et mon aide.

D’après les consultations qu’il m’envoyait, je vis que la plupart des médecins le reconnaissaient atteint de mélancolie hypochondriaque. Parmi ceux-ci, en voici quelques-uns, hommes très remarquables, que je veux nommer ici pour leur faire honneur :

Alvarez, médecin espagnol, en 1584, dans sa consultation, affirmait qu’il s’agissait d’une mélancolie hypochondriaque, et formulait plusieurs remèdes pour fortifier la tête.

Bernardus Bertramus, de Padoue, reconnaissait la même cause, et prescrivait les saignées et les purgations alternées, pour chasser et corriger la bile noire par une médication altérante. [p. 424]

Campolongo, italien, formulait des remèdes destinés à détourner et à évacuer la pituite de la tête, et à fortifier celle-ci.

Franciscus Gujamezus, de Rome, dirigeait ses conseils surtout contre la mélancolie, tenant compte de la tête, de l’estomac et de la rate.

Augerius Ferrerius, de Toulouse, prescrivait plusieurs remèdes, tant internes qu’externes, contre l’arthritis.

Riolan partageait la même opinion et instituait un traitement pour guérir la mélancolie.

Alexander Bucinellus établissait un régime pour absorber les humeurs séreuses et pituiteuses et recommandait l’usage, pendant six semaines, de décoction de quinquina.

Antonius Darinettus et Antonius Porrei, bourguignons, en dehors des remèdes convenables pour amender la mélancolie, et concernant la tête, conseillaient de boire des eaux acides.

Pascotius, bourguignon, dirigeant principalement ses remèdes contre la mélancolie et les fluxions, continua son traitement de 1582 à 1602, et utilisa surtout les diverses évacuations. Il ordonnait la décoction de gaïac jointe à une alimentation restreinte, pendant quelque temps, puis il continuait cette évacuation par les sudorifiques. L’année suivante, on prit, sur son conseil, les eaux à Plombières, et trois ans après, on but les eaux acides de Griespach. En outre, il lui prescrivit beaucoup d’autres remèdes contre la mélancolie, visant aux expurgations par les selles, par les vomissements, et par les voies particulières, et aussi ceux qu’on emploie comme altérants, qui furent pris tantôt par la bouche, tantôt en lavements.

Après avoir exécuté tous ces traitements, notre homme ne fut pas guéri, mais souffrait toujours des mêmes maux, tout en éprouvant quelque faiblesse de l’emploi de tant de remèdes, dont il se trouvait dégoûté; il se persuadait entre temps beaucoup de choses terribles, comme il me l’écrivait, selon l’habitude des mélancoliques. En septembre 1608, il me demandait une consultation, et me suppliant de ne point le fatiguer de la foule de ces remèdes, dont il était dégoûté.

Je répondis que la cure serait difficile, car sa constitution et son tempérament, en tant d’années, avaient tourné en constitution mélancolique. Aussi sans vouloir faire trop de promesses, je jugeai qu’il fallait commencer ce traitement par des remèdes agréables et aimables.

J’ordonnai ce vin médicamenteux (c’était une sorte de préparation encore inusitée) :

Racines apéritives aa 1 once.

Ecorce de racine d’hièble et de sureau aa 6 onces.

Ecorce de tamaris 2 onces.

Ecorce de racine de câprier. 1 once.

Bois de sassafras. 1 once 1 /2.

Feuilles d’absinthe et d’ive muscade. aa 1 manipule 1/2. [p. 425

Herbes de ceterach aa 1 manipule.

— de mélisse. aa 1 manipule.

— de germaudrée aa 1 manipule.

Fleurs de bourrache. aa 2 1/2 poignées.

— de buglose. aa 2 1/2 poignées.

— de scabieuse aa 2 1/2 poignées.

Feuilles de genêt. 1/2 poignée.

Semences de fenouil. 1 once.

Semences de carvis 2 dragmes.

Semences d’osier de montagne. 1 dragme.

Concasser, mettre dans un vase avec un copeau de bois de genévrier, ajouter quinze mesures de vin, et conserver bien bouché pour l’usage dans une cave à vin.

Après macération, qui durera 8 jours, prendre trois mesures de cette préparation, où l’on fera infuser :

Rhubarbe 6 dragmes.

Follicules de séné 2 onces.

Mechoacan 1/2 once.

Thym aa 1 2 once.

Cinamome aa 1 2 once.

Giroflée 1 once.

Qu’il conserve ainsi ce vin que j’ai appelé purgatif et l’autre préparant. Qu’il y ajoute des tablettes d’absinthe de ma composition, que je lui envoyai pour s’en servir de temps en temps.

Il but le vin préparant, le matin, deux heures avant le repas, en prenant en même temps quelques cuillerées de bouillon de poule, pendant trois jours, et le quatrième jour, buvant du vin purgatif, il fut purgé légèrement.

En 1609, au mois de mars, il me fit savoir que le vin lui était très agréable au goût, et il le prouva. Car un accès de goutte survint, qui le contraignit à en suspendre l’usage. Cet accès guéri, comme il manquait de vin, il s’occupa d’en préparer d’autre, et, une troisième fois, aux vendanges suivantes, au lieu de vin, il employa du moût, grâce à quoi la préparation fut mousseuse.

On voit que Plater avait une pratique assez étendue de la mélancolie hypochondriaque. Aussi n’est-il pas mauvais d’insister un peu sur les caractères qu’il lui attribuait.

Ces malades, dit-il, se persuadent qu’ils sont atteints de toutes sortes d’affections. Mais ce ne sont généralement là que de pures imaginations. Cela arrive surtout à des gens intelligents, capables de se rendre compte des choses. Ils s’adonnent à l’étude de la médecine, recherchent les causes de leurs maux, et attribuent un caractère [p. 426] morbide aux plus légères modifications de leur corps : ils assomment le médecin par le récit qu’ils en font.

Ils s’examinent de la tête aux pieds, et expliquent, oralement ou par écrit, qu’ils se sont découvert quelque trouble ou quelque lésion, alors que, sauf quelques légères incommodités, ils dorment et mangent bien et vaquent à leurs affaires. Ils se persuadent qu’ils ont perdu toute leur chaleur, qu’ils sont enflés, que leur cerveau, leur estomac, leurs poumons, leur foie, leurs reins, sont débilités, viciés, plein d’excréments, alors qu’il ne s’agit, bien entendu, que d’une vaine imagination mélancolique.

D’autres se frappent parce qu’ils ne peuvent pas éternuer, ni suer, ou parce qu’ils ne rêvent jamais.

Quelques-uns, atteints d’une véritable hypochondrie, se plaignent à bon droit d’une affection des hypochondres, mais ils s’en imaginent bien plus qu’il n’y en a.

F. Mania.

Sous cette rubrique, l’auteur comprend quatre ordres de faits : la manie proprement dite, l’hydrophobie, l’obsession démoniaque, la danse de Saint-Guy.

C’est à la première seule que convient la description qu’il applique à l’ensemble. Les trois autres, qu’il considère bien comme des variétés de manie (maniæ species), sont à vrai dire plutôt étudiées en appendice.

1° La Manie proprement dite.

« La mania ou insania est un si grand trouble de toutes les fonctions de l’âme, que les sujets se représentent, jugent, et se rappellent faussement la plupart des choses ».

On voit ici la préoccupation d’opposer le délire total au délire partiel : Pour les anciens auteurs, le mélancolique peut n’être fou que sur certains points, le maniaque est généralement un fou complet. C’est d’ailleurs ce qu’explique un peu le contexte : « Ils ne sont pas seulement, comme les mélancoliques tristes et plaintifs, mais ils font encore toutes les choses contre la raison ».

De temps en temps, ils peuvent bien montrer un peu plus de retenue dans leurs actes et dans leurs paroles, mais le plus souvent, enragés, farouches, ils manifestent l’agitation la plus violente. Ils [p. 427] vocifèrent des horreurs et des obscénités ; ils sont poussés par des appétits brutaux qui les rapprochent plus des bêtes que des hommes, et cela surtout dans le domaine de la sexualité : Plater n’a-t-il pas vu une dame de la noblesse, très honnête femme par ailleurs, inviter au coït les hommes et les chiens, par des mots et par des gestes honteux ?

Les maniaques se livrent parfois à des accès de violence sur eux ou sur les autres ; ils s’arrachent les cheveux, lacèrent leurs vêtements, et se mutilent en se mordant, ou par tout autre moyen. Il faut les contenir avec des liens et des chaînes, qu’ils s’efforcent d’ailleurs de rompre. Quand on les enferme dans un cachot, ils essayent d’en briser les portes, et tentent parfois, avec une certaine industrie, de s’évader, en perçant les murs de leur prison. Ils se précipitent sur le monde comme des bêtes féroces, cherchant à griffer, à mordre, à étrangler, à tuer.

Naturellement, la manie est ici entendue dans un sens tout symptomatique. Il s’agit du syndrome excitation maniaque, et là encore les observations sont trop peu complètes pour que nous puissions porter des diagnostics plus précis.

Tel le cas suivant :

Une jeune fille de Mulhouse, mal mariée, fut réduite à la folie par les mauvais traitements de son mari. Elle déchirait ses vêtements, et, enchaînée toute nue, dilacérait en menus morceaux, avec ses ongles, la paillasse même où je la vis couchée. On la conduisit à un empirique de la campagne, qui avait l’habitude de traiter les maniaques, et la guérit en la saignant soixante-dix fois en une semaine, lui tirant ainsi presque tout son sang. Elle retourna chez elle, faible et pâle, et, son mari mort, elle en prit un autre, avec lequel elle vécut jusqu’à quarante ans, bien portante, mais stérile et sans couleurs.

La quatrième observation de manie est intéressante à cause de la longue durée de l’accès.

Un cuisinier, dans un hôpital, fut envahi par une manie très grave : il gisait dans une prison obscure, nu sur une litière, car il déchirait tout le reste ; il s’alimentait, et resta ainsi quarante ans, misérablement enfermé. Délivré enfin je ne sais comment de cette manie, vieillard chenu et décrépit, il déambulait par la ville, n’essayant plus de faire de mal à personne, agissant et parlant raisonnablement ; mais, à cause de son grand âge, il ne survécut pas longtemps.

Nous reconnaissons dans une autre observation la maniaque [p. 428] érotique dont il était question dans la description didactique de la Praxis :

Un vieux noble alsacien avait épousé une jeune femme, et fut bientôt prit d’une colique dont il mourut au bout de deux ans, ayant à peine pu consommer le mariage. Sa veuve tomba dans une profonde fureur maniaque et érotique Elle ne se contentait pas d’inviter au coït, du geste et de la voix, ceux qui l’approchaient, mais elle réclamait encore qu’on lui amenât, à cet effet, des molosses anglais. Elle était un objet d’horreur pour ses parents qui ne comprenaient pas comment une fille toujours pieuse et chaste avait pu tomber en une si détestable folie.

Voici maintenant un accès d’excitation qui mérite, sans doute, d’être mis sur le compte de l’alcoolisme :

Un boucher de Bâle était saisi de temps en temps d’une fureur presque maniaque, surtout lorsqu’il avait un peu trop bu de vin : il disait qu’on lui dressait des embûches pour le prendre, et courait à travers la ville l’épée à la main, sans que personne pût l’apaiser ni par la parole, ni par la contrainte. Il transperça de part en part un tailleur de ses amis qui essayait de l’arrêter. Le lendemain matin, sa fureur étant un peu tombée, il fut pris, et, considéré comme maniaque, au lieu d’être condamné à mort, il le fut à la prison perpétuelle, où il passa ses nuits et ses jours à jurer, à blasphémer et à taper des pieds. Quelques années après, en hiver, par un froid très intense, il périt et fut trouvé un matin presque congelé.

2° L’Hydrophobie.

L’hydrophobie (hydrophobia) est une variété de la manie « dans laquelle, après avoir été mordu par un chien enragé, on tombe dans la même rage que l’animal : si c’est un chien, on aboie comme un chien, si c’est un loup, on hurle et on attaque en mordant ».

Les individus affligés de ce mal fuient la lumière et tout ce qui luit, car les objets brillants leur renvoient, au lieu de leur propre figure humaine, l’image du chien qui les a mordus. Ils redoutent l’eau par-dessus tout, et tremblent à sa vue, d’où le nom d’hydrophobie.

Ils meurent souvent après avoir présenté des contractures, de la rougeur de la face et des sueurs.

Il faut nous attendre à tærouver dans ce groupe comme dans le suivant un grand nombre d’hystériques. Tel est probablement le cas de la fille dont il est question dans cette observation, d’une cavalière brièveté : [p. 429]

Une fille, devenue maniaque à la suite d’une morsure de chien enragé, aboyait comme cet animal, et vociférait sans cesse avec un vacarme qui me faisait peur, surtout pendant la nuit, quand je l’entendais dans mon enfance, alors que nous habitions près de l’hôpital ; ce qu’il est advenu de cette fille, je ne m’en souviens plus.

Plater rapporte au même lieu une observation d’hydrophobie « alia ab illa quœ a morsu canis rabidi evenit ». Je me demande s’il ne faut pas y voir un cas de tétanos splanchnique, ou peut-être de péricardite à forme hydrophobique :

Le 11 mars 1595, la femme d’un savetier lavait du cuir dans la rivière de Birse qui coule à couvert à travers la ville ; la nuit venant, elle fut laissée seule par les voisins, quand, effrayée par la solitude, elle crut voir comme une lumière sortir de la voûte, et le ruisseau grossi en un torrent se précipiter avec force ; frappée de ce fait,elle retourna au logis, et, à partir de ce moment, elle ne put plus déglutir ni eau, ni vin, ni bouillon, ni aucun liquide, mais dès qu’on lui en présentait, et surtout qu’on lui en introduisait dans la bouche, elle paraissait suffoquer, et criait, tirant de sa gorge un souffle étranglé. Et, chose étonnante, elle éprouvait la même chose au seul contact des liquides ; bien plus, quand on apportait des liquides dans la pièce, en les voyant elle s’épouvantait, et était reprise de son mal; l’accès ne cessait que si on emportait les liquides. Sous l’influence d’un petit courant d’air ou d’un souffle, elle éprouvait les mêmes effets, comme une autre femme que je me souviens d’avoir vue, dans ma pratique, succomber en deux jours à cette suffocation.

Aussi, à cause de cette crainte, elle s’abstenait d’eau, et de tout liquide, et de toute boisson, et ne se soutenait que de pain et d’aliments solides, qu’elle pouvait avaler.