R. Cagnat. La Sorcellerie et les sorciers chez les Romains. Extrait des « Conférences du Musée Guimet », (Paris, 1903-1904, 7 février 1904, pp. 134-175.

R. Cagnat. La Sorcellerie et les sorciers chez les Romains. Extrait des « Conférences du Musée Guimet », (Paris, 1903-1904, 7 février 1904, pp. 134-175.

René Louis Victor Cagnat (1852-1937). Historien français, spécialiste d’épigraphie latine et de l’histoire de l’Afrique romaine.Quelques publications :

— Cours d’épigraphie latine, Paris, 1885, rééd. 1890.

— L’armée romaine d’Afrique et l’occupation militaire de l’Afrique sous les empereurs, Paris, 1892

— (avec Émile Boeswillwald et Albert Ballu). Timgad, une cité africaine sous l’Empire romain. Éd. Ernest Leroux, Paris, 1895-1905

— Carthage, Timgad, Tébessa et les villes antiques de l’Afrique du Nord, Paris, 1909, rééd. 1927

— Manuel d’archéologie romaine avec Victor Chapot, Paris, 1916-1920

— Inscriptions latines d’Afrique, Paris, 1923

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – La note de bas de page a été renvoyée en fin d’article. – Le portrait de l’auteur a été rajouté par nos soins, l’image est in texte et celle de l’article original. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

CONFÉRENCE DU 7 FÉVRIER 1904 (1)

LA SORCELLERIE ET LES SORCIERS CHEZ LES ROMAINS

par

R. CAGNAT

Membre de l’Institut.

Tous les peuples, tous les siècles ont connu la sorcellerie. En vain, dans l’évolution des croyances, les religions ont changé ; en vain les dieux les plus fameux ont été détrônés pour faire place à de nouvelles déités; en vain, la philosophie a tenté [p. 135] d’épurer les idées, de combattre l’ignorance, de substituer la sagesse à l’irréflexion et à l’absurdité :

les sorciers ont été plus puissants que les prêtres ou les philosophes; leur art a toujours eu des adeptes parce qu’il flatte deux besoins impérieux de la faiblesse humaine, la croyance instinctive au surnaturel et le désir d’assouvir à tout prix ses passions.

Aussi bien les pratiques magiques remontent- elles à l’antiquité la plus reculée. « Les sciences physiques, a écrit M. Maury, n’étaient à l’origine qu’un amas de superstitions et de procédés empiriques qui constituaient ce que nous appelons la magie. L’homme avait si bien conscience de l’empire qu’il était appelé à exercer sur les forces de la nature que, dès qu’il se mit en rapport avec elles, ce fut pour essayer de les assujettir à sa volonté. Mais, au lieu d’étudier les phénomènes afin d’en savoir les lois et de les appliquer à ses besoins, il s’imagina pouvoir, à l’aide de pratiques particulières et de formules sacramentelles contraindre les agents physiques d’obéir à ses désirs et à ses projets. Tel est le caractère fondamental de la magie. Cette science avait pour but d’enchaîner à l’homme les forces de la nature et de mettre en notre pouvoir l’œuvre de Dieu. Une pareille [p. 136] prétention tenait à la notion que l’antiquité s’était faite des phénomènes de l’univers. Elle ne se le représentait pas comme la conséquence de lois immuables et nécessaires, toujours actives et toujours calculables ; elle les faisait dépendre de la volonté arbitraire et mobile d’esprits ou de divinités dont elle substituait Faction à celle des agents mêmes. Dès lors, pour soumettre la nature, il fallait arriver à contraindre ces divinités ou ces esprits à l’accomplissement de ses vœux. Ce que la religion croyait pouvoir obtenir par des supplications et des prières, la magie tentait de le faire par des charmes, des formules, des conjurations. Le dieu tombait sous l’empire du magicien ; il devenait son esclave et, maître de ses secrets, l’enchanteur pouvait à son gré bouleverser l’univers et en contrarier les lois. »

Les Romains n’ont pas échappé à la règle générale ; ils ont connu les magiciens et les sorcières; ils avaient recours à leur assistance aux beaux temps de la République, comme aux derniers jours de l’Empire ; grands ou petits, citadins ou campagnards, provinciaux ou habitants de la ville éternelle, nul n’était au-dessus de cette faiblesse.

Aussi loin qu’on remonte dans l’histoire des croyances romaines, on rencontre des pratiques magiques. Les gens les plus cultivés de ces âges [p. 137] reculés étaient fermement persuadés que les personnes, particulièrement les êtres faibles, comme les enfants^ les terres, les animaux pouvaient être ensorcelés par des paroles ou par des gestes. Les uns voulaient connaître ces gestes ou ces paroles pour pouvoir nuire à leur voisin, si tel était leur intérêt; les autres trouvaient nécessaire de ne pas les ignorer pour pouvoir au cas où ils auraient à souffrir de quelque maléfice, en détourner les effets. Et cela est conforme à l’origine même de la religion romaine qui était ce qu’on a appelé l’animisme, c’est-à-dire le morcellement infini des forces de la nature, forces dont on ne pouvait triompher, que l’on ne pouvait diriger que par des incantations et des sortilèges. Toutes ces divinités, dont nous

parlent les vieux auteurs, qui présidaient aux différents actes de la vie et de l’activité humaine : celles qui avaient empire sur les hommes, comme Cunina, la fée du berceau, ou Stativa, la fée qui dresse l’enfant ferme sur ses jambes ; ou celles qui veillaient aux choses de la campagne, qui fait croître les moissons, Mellonia, qui protège les abeilles et Bubona, la patronne des bœufs, sont de ces puissances qui ont toujours été, sous un nom ou sous un autre, visées par les enchanteurs. De là, chez les anciens Romains, les amulettes pendues [p. 138] au cou des enfants et des animaux dans des boules creuses ou dans des sachets ; de là les clous enfoncés à l’endroit où était tombé un épileptique pour le guérir de son mal; de là les charmes qui détournent la grêle ou qui rendent stérile le champ voisin. Les choses étaient même, paraît-il, poussées à un tel point que le législateur dut intervenir. Les lois des XII tables avaient édicté des peines contre les auteurs de maléfices. Naturellement ces défenses restèrent sans effet sur les croyances, parce que ce sont questions sur les- quelles on ne saurait utilement légiférer. Avant comme après, on continua à recourir aux sortilèges et aux procédés de la magie.

Ce fut bien pis encore vers la fin de la République et sous ‘Empire quand Rome eut été envahie par les démons de l’Orient et par leurs dévots. L’ancienne magie italique s’enrichit, se complique des apports de la magie perse, de la magie juive, de la magie égyptienne. A côté et au lieu des noms sacrés qu’on invoquait auparavant, on s’adressa, dès lors, au dieu des Hébreux sous ses nombreux vocables : laô, Sabaoth, Abriaô, Adonaï ; on invoqua Jacob, Abraham, Moïse, Salomon, les archanges ; ou encore Isis, Osiris et le dieu à tête d’âne Typhon-Seth. Les sorciers de l’Occident se [p. 139] mirent à l’école de leurs confrères de Chaldée, d’Asie Mineure ou de Thessalie ; les femmes donnèrent avec fureur dans les pratiques occultes — et non point seulement les femmes du vulgaire mais celles de l’aristocratie; les hommes, les empereurs eux-mêmes s’y laissèrent aussi gagner. D’un bout à l’autre du monde la religion la plus honorée fut celle qui avait pour ministres les magiciens et les sorcières.

C’est dans celte religion que je voudrais vous faire pénétrer quelques instants.

Et d’abord, qui étaient ces sorcières et ces magiciens ? Nous connaissons surtout les sorcières par des poètes, Horace, Ovide, Tibulle,qui avaient eu disaient-ils, à souffrir de leur intervention et dont elles avaient contrarié les amours. Il n’est pas étonnant qu’ils nous les peignent sous des cou- leurs assez peu flatteuses : c’est leur vengeance.

Pour eux, donc, elles ont tous les défauts. Physiquement, elles sont repoussantes : leur vieillesse, leur saleté, leur laideur en font des êtres à part; leurs dents sont fausses, leurs cheveux aussi; elles aiment le vin plus que de raison; elles se prêtent à tous les métiers, pourvu qu’on les paie.

Horace nous parle de plusieurs d’entre elles : [p. 140] Sagaiia, Veia, Folia et surtout sa grande ennemie qu’il désigne sous le nom de Ganidia et qui, paraît- il, s’appelait Gratidia. Il nous la montre, elle et Sagana, errant à Rome, dans les nécropoles de l’Esquilin, pendant la nuit, pour ramasser des ossements et des plantes vénéneuses poussées au milieu des tombeaux. Vêtues d’une robe noire, les cheveux épars, elles glissent en hurlant dans les ténèbres ; leurs faces blêmes sont effrayantes ; elles évoquent au milieu du silence Hécate et Tisiphone ; autour d’elles rôdent les serpents et les chiens infernaux, si bien que la lune sanglante, pour ne pas voir ces impiétés, disparaît derrière les grands sépulcres. Tout d’un coup un bruit insolite vient les effrayer ; et les voilà qui s’enfuient à toutes jambes à travers le cimetière semant sur leur route, l’une ses dents, l’autre sa perruque, les herbes qu’elles avaient cueillies et tout l’appareil de leur profession.

Ovide, de son côté, nous conduit chez une autre, dans quelque réduit sombre caché au fond d’un quartier populeux de la capitale. La femme se nomme Dipsas, « la vipère » ; et elle mérite bien son nom, dit le poète. Elle n’a jamais vu, ajoute-t-il, la mère de Memnon, c’est-à-dire l’Aurore, sans être grise. Sa chambre est le rendez-vous des [p. 141] femmes de vertu facile, au milieu desquelles elle pontifie.

« Elle fait un sacrifice, raconte le poète, à la déesse du silence — ce qui ne veut pas dire qu’elle soit silencieuse. Des trois doigts de la main elle prend trois grains d’encens et les glisse sous le seuil à l’endroit où une souris s’était creusé un passage secret. Puis, murmurant des incantations, elle attache avec un plomb aux sombres reflets des bandelettes magiques et tourne dans sa bouche sept fèves noires. Alors elle brûle sur le feu une tête d’anchois qu’elle a enduite de poix et percée d’une épingle. Elle verse aussi du vin à terre ; ce qui reste dans le vase, elle le boit, elle ou ses compagnes, mais surtout elle. Ainsi soit clouée, s’écrie-t-elle, la langue de nos ennemis. Et elle sort en titubant ».

C’est bien là le type classique de la sorcière ; telles nous nous figurons les sorcières de Macbeth ou celles qui tiennent leurs assises dans la Nuit de Walpurgis.

Naturellement ce n’est pas par amour de l’art qu’elles opèrent ; il faut les payer. Parfois elles se contentent de peu. « Il y a, ma chère, dit une héroïne de Lucien, une excellente magicienne, Syrienne de naissance, robuste et vigoureuse, qui [p. 142] m’a jadis raccommodée avec Phanias, lequel, ainsi que ton Charinus, s’était brouillé avec moi pour une vétille. Après quatre mois entiers elle l’a ra- mené auprès de moi par ses enchantements… Elle ne prend pas cher; elle demande seulement une drachme et un pain. Il faut cependant apporter encore du sel, sept oboles, du soufre et un flambeau. La vieille les prend. On verse aussi du vin dans un vase et c’est elle qui le boit. Il faudra encore que tu te procures quelque chose qui ait appartenu à ton amant : des habits, des chaussures, quelques cheveux ou autres objets analogues. Elle les suspendra à un pieu, brûlera du soufre dessous, répandra du sel sur le brasier, en prononçant vos deux noms, le tien et celui de Charinus ; puis, tirant une toupie de son sein, elle la fera tourner et récitera son enchantement, composé de plusieurs mots barbares qui font frémir. Voilà, du moins, ce qu’elle a fait pour moi. »

L’obole valant à peu près 0 fr. 15 et la drachme, 0 fr. 95, cette femme se chargeait pour la modeste somme de 2 francs et quelques menues provisions de rétablir la paix dans les unions troublées.

Mais il y avait aussi des opérations plus dispendieuses et des opérateurs moins réservés. Un autre personnage de Lucien eut affaire à un jeune homme [p. 143] qui venait justement d’entrer en possession de son patrimoine. Quelle aubaine ! quelle occasion ! un être riche, amoureux et prêt à tous les sacrifices pour triompher des froideurs de sa belle ! Il dut payer 4 mines (370 francs) avant la cérémonie et 16 mines (1480 francs) après. C’est ce qui s’appelait, dans l’argot du métier, « tondre les gens gras ». A un pareil taux, il faisait bon d’être sorcier.

Il est à remarquer, du reste, que si, au début de l’Empire, les sorcières, entremetteuses et empoisonneuses, étaient fort à la mode, surtout auprès du peuple — et il est certain qu’elles le demeurèrent encore dans la suite — le second siècle vit éclore un genre nouveau de magiciens, beaucoup plus relevé : thaumaturges issus de l’Orient qui, par une mise en scène habilement préparée, surent se concilier la faveur des gens distingués. Le type en est l’Alexandre d’Abonotichos de Lucien, le Cagliostro de l’époque : « Sa taille était haute, sa physionomie belle, avec quelque chose de divin ; il avait le teint blanc et le menton peu fourni de barbe ;ses cheveux naturels, mêlés à une chevelure artificielle, s’y ajustaient avec tant d’adresse qu’il était peu de gens capables de découvrir cette fraude ; ses yeux étincelaient et brillaient d’un éclat surhumain ; sa voix sonnait doucement : il [p. 144] était de tout point irréprochable. » Ne sachant comment gagner sa vie, il s’avisa de se faire magicien. En Macédoine, il voit des serpents d’une grandeur considérable, mais si privés et si doux que les femmes peuvent les nourrir et les enfants les coucher dans leur berceau. Ce fut l’origine de sa fortune. Pour l’établir, il retourne dans sa ville natale, où il fait son entrée les cheveux flottants et bouclés, vêtu d’une robe de pourpre à raies blanches, avec un manteau blanc par-dessus, une épée recourbée à la main, annonçant à tous qu’Esculape est venu dans la cité, qu’il l’a choisie comme demeure, qu’il se fera connaître quelque jour.

A la nuit noire, il se rend secrètement dans un temple que l’on était en train de bâtir; les fondations en étaient encore fraîchement creusées et l’eau s’y était amassée. Il y dépose un œuf d’oie, qu’il avait préalablement vidé et dans lequel était enfermé un petit serpent nouveau-né ; il enfonce l’œuf dans une cavité pleine de vase et s’en va.

Le lendemain, au milieu du jour, il accourt à la place publique, sans autre vêtement qu’une ceinture brodée d’or, sa fameuse épée recourbée à la main, secouant sa chevelure flottante. Il monte sur une sorte d’autel d’où il harangue le peuple, le félicite de la visite prochaine de son dieu tutélaire [p. 145] et lui ordonne de le suivre jusqu’au temple. Là il se fait porter à l’endroit creusé qu’il appelle la Source même de l’oracle, entre dans l’eau en chantant à pleine voix un hymne en l’honneur d’Esculape et d’Apollon et prie le dieu de se révéler. Il demande alors une coupe, la plonge dans l’eau et tire du milieu de la vase l’œuf dans lequel le dieu était enfermé. Les spectateurs, les regards fixés sur lui, sont tout étonnés de voir qu’il a ainsi trouvé un œuf. Alexandre le casse dans le creux de sa main et leur montre le petit serpent qui s’enroule autour de ses doigts. La foule éclate en prières et en actions de grâce et l’on reconduit chez lui en triomphe le faux prophète. Sa réputation était faite ; il n’avait plus désormais qu’à l’exploiter. Il en vécut jusqu’à 70 ans. On s’aperçut alors seulement, en lui donnant, une douche pour calmer la maladie qui devait l’emporter, qu’il était chauve et qu’il n’avait pas plus de pouvoir contre la fièvre que de cheveux. Ce qui n’empêcha pas des charlatans de l’imiter et le public d’avoir recours à eux.

C’est qu’il aurait été bien embarrassé, pour obtenir ce qu’il demandait à la magie, de s’adresser à d’autres qu’à des gens de leur espèce ; ses exigences réclamaient non seulement des auxiliaires p. 146] complaisants, mais, à proprement parler, des complices.

Car il s’agissait, la plupart du temps, de réaliser par des moyens illicites, en violentant les lois de la nature, quelque projet nuisible aux hommes ou aux choses. Tantôt on se contentait de vouloir causer des dommages aux biens d’autrui, par vengeance ou par intérêt; par exemple on cherchait à faire éclater des orages sur les vignes d’un adversaire, ou à rassembler dans son jardin tous les rats de la région pour le dévaster; de plus audacieux n’hésitaient pas à lâcher d’attirer sur leurs terres les fruits des champs voisins. Tantôt on s’attaquait aux personnes, à leur santé, à leur mémoire, à leur esprit, à leur vie même. On prétendait que si Garacalla était devenu fou, c’était à la suite d’incantations magiques ; la mort de Germanicus était due, au dire de ses amis, à des pratiques de sorcellerie. Tel fut aussi, suivant une tombe d’Afrique, le sort d’une jeune femme mariée à 15 ans et morte à 28 : « Elle n’a pas eu la mort qu’elle méritait. Longtemps elle fut alitée, enveloppée par des charmes. L’âme lui a été arrachée de force, elle ne l’a pas rendue à la nature. » Telle encore la destinée de ce jeune esclave de Livie, fille de Drusus César, dont l’épitaphe contient [p ; 147] cette plainte touchante : « J’allais atteindre l’âge de quatre ans, je pouvais être la joie de ma mère et de mon père; et voici que, par son art funeste, une cruelle sorcière m’a arraché la vie. »

D’autres fois, par une curiosité intéressée, on cherchait à deviner l’avenir, en évoquant les morts et en conjurant les esprits. On leur demandait naïvement de petits services ou de grosses indiscrétions.

Mais la grande affaire des sorciers était de servir les amoureux, de troubler à la demande des intéressés les cœurs insensibles, de venger les passions incomprises ou les trahisons, de réunir les amants séparés par quelque obstacle ou de séparer au profit d’un autre ceux qui étaient unis. Sans les querelles d’amour la sorcellerie n’aurait peut-être pas vécu aussi longtemps. Et aujourd’hui encore, s’il y a des tireuses de cartes et des diseuses de bonne aventure, c’est bien encore l’amour qui en est, en grande partie, responsable.

Mais on conçoit que, pour arriver à des résultats aussi surprenants, aussi contraires aux lois naturelles, il était nécessaire de multiplier les précautions elles conditions de succès.

Tout d’abord on exigeait de l’opérateur qu’il fût exempt de certains défauts, de tares corporelles. Il [p. 148] paraît, pour prendre un exemple très typique, que les dieux n’obéissaient pas à ceux qui avaient des taches de rousseur.

Ensuite on devait être lavé de toute impureté ; des ablutions d’huile, des frictions de graisse pré- paraient fort bien à agir avec efficacité sur les démons.

Dans plus d’un cas il était bon d’être à jeun.

La nature et la couleur du vêtement avaient aussi leur importance. On recommandait les habits flottants ou grossiers, les tuniques soit blanches, soit ornées de bandelettes de pourpre. Il était des cérémonies auxquelles on devait procéder tête nue, mais avec des chaussures.

L’opération ne pouvait pas être célébrée à n’importe quel moment ; il y avait des heures magiques. L’aube, le coucher du soleil étaient particulièrement favorables, ou bien encore les instants qui précédaient son lever. Si l’on pouvait agir la nuit, cela valait mieux encore : car c’est la période où brille la lune, c’est le domaine d’Hécate et de Séléné. Encore fallait-il savoir que les pratiques de sorcellerie réussissent mieux à la nouvelle lune ou à la pleine lune qu’à toute autre date du mois. Chaque cas, du reste, offrait quelque particularité qu’il importait de connaître. A les ignorer on courait [p. 149] le plus grand risque de perdre sa peine.

Autre précaution. On devait avoir bien soin d’être instruit de ce qu’on nomme dans la langue de la magie les rites de sortie. Il ne servait de rien de bien commencer une cérémonie, ni même de la poursuivre dans les règles, si on n’était pas en mesure de mettre fin, d’en limiter les effets, d’en arrêter à temps les conséquences. C’était, en général, assez aisé : on jetait dans l’eau ou on enterrait les produits de l’opération magique ; de toute façon on les éliminait. Quelques mots bien appropriés avaient aussi le même résultat. Le tout était de ne point les ignorer, de ne pas se laisser imprudemment prendre au dépourvu. C’était là pour les apprentis un danger dont Lucien nous a gardé un plaisant exemple :

Un de ses héros, qu’il nomme Eucrate, raconte que voyageant en Égypte il fit la connaissance d’un certain Pancratès qui était fort versé dans les choses de la magie. Chaque fois que le navire sur lequel les deux compagnons remontaient le Nil s’arrêtait quelque part, Pancratès faisait une infinité de prodiges, montait à cheval sur les crocodiles, et nageait au milieu d’eux, ceux-ci s’inclinant devant lui et le caressant de leur queue. Bientôt, continue Eucrate, il m’engage à laisser [p.150] mes esclaves à Memphis et à le suivre seul, me disant que nous ne manquerions pas de serviteurs. Et, en effet, voici ce que nous faisions.

Toutes les fois que nous arrivions dans un gîte, le magicien prenait le verrou de la porte, le balai ou le pilon; il l’habillait et, prononçant une formule, il le mettait en mouvement après lui avoir donné pour tous l’apparence d’un homme. Ce serviteur d’un nouveau genre allait, puisait de l’eau, faisait le marché, préparait la nourriture, bref nous venait en aide pour toutes choses. Quand Pancratès s’était assez servi de lui, il prononçait d’autres paroles. Le balai redevenait balai et le pilon, pilon. Je n’ai jamais pu obtenir, malgré mes efforts, qu’il me livrât son secret. Un jour, cependant, caché dans un coin obscur, je suis arrivé à saisir au vol l’incantation : elle était de trois syllabes. Le lendemain, comme mon Égyptien avait quelque affaire au forum, resté seul, je prends le pilon, je l’habille ; et ayant prononcé, comme mon maître, les fameuses syllabes, je lui ordonne d’apporter de l’eau. Il m’en apporte une pleine amphore. « Assez, lui dis-je, n’apporte plus d’eau, redeviens pilon. » Mais lui ne m’obéissait pas ; il continuait à apporter de l’eau, si bien que la maison en fut bientôt remplie. Je ne savais que faire ; je tremblais [p. 151] que Pancratès ne se mît en colère à son retour ; je saisis donc une hache et je coupe en deux le pilon. Voilà chaque moitié qui prend une amphore et se met à apporter de l’eau ; au lieu d’un valet, j’en avais deux. Sur ces entrefaites, Pancratès revient, comprend ce qui s’est passé, prononce les formules nécessaires et les bois redeviennent bois. Pour lui, il se rend invisible et m’abandonne sans que je sache ce qu’il est devenu.

Vous reconnaissez dans cette aventure le sujet que Goethe devait reprendre plus tard dans son Apprenti magicien.

Toute cérémonie magique comprend des gestes et des paroles. Les gestes ne semblent pas avoir été très variés ; ils ne pouvaient guère l’être. On élevait la main en étendant certains doigts, le pouce, le médium et l’annulaire et en repliant les autres ; ou encore l’on faisait un signe avec le pouce et le médium rapprochés. Si l’on cueillait quelque plante à vertu magique, on devait la saisir entre le pouce et le quatrième doigt qui est appelé, pour cela, doigt médicinal. Très souvent on crachait par terre ou sur l’objet que l’on maniait : cela était, paraît-il, de la dernière efficacité. Nous en verrons plus loin des exemples.

Au contraire les paroles, les formules offrent [p. 152] la plus grande diversité. Dans le cas le plus commun le rite verbal précise le sens de l’acte magique. Ramasse-t-on des simples ? Il faut dire pour qui on les ramasse, nommer avec précision l’homme ou la femme qui pâtiront de la récolte ou en bénéficieront. Pour éviter des erreurs, il est même bon d’indiquer le nom de son père ou plutôt de sa mère — ce qui est plus sûr — et de mentionner un à un tous les éléments qui peuvent servir à limiter le champ de l’opération.

La parole magique peut aussi avoir pour fin de gagner à l’opérateur la faveur des démons en leur promettant de se soumettre à certaines mortifications. On prononcera, par suite, des vœux ; on s’engagera à ne pas manger de cerises de l’année ou même à s’abstenir d’ail pendant le même temps. Autre procédé : réciter des prières, inviter, par exemple, la maladie à quitter le patient : « Va-t-en, dira-t-on ; va-t-en, goutte ; va-t-en, douleur nerveuse de mes pieds et de mes membres. »

Si la prière ne suffit pas, on emploiera la menace; on essaiera d’effrayer l’esprit ou l’être qu’on exorcise en lui parlant d’une puissance supérieure : « Sors de cet homme ; car Salomon te poursuit ! » Au lieu de Salomon, on nommera Neptune, ou l’archange Allaph ou tout autre [p. 153] épouvantail. L’intention sera la même, comme aussi l’effet prévu.

Jusqu’ici rien que de très compréhensible. Voici qui est plus singulier. Il est des phrases qui, sans être des prières des vœux ou des menaces nettement exprimées avaient, pensait-on, une véritable efficacité. Elles résument, racontent ou font, à mots couverts, allusion à des aventures connues, qui ont naturellement quelque rapport avec le but qu’on veut atteindre. Qu’on me permette d’en citer deux spécimens :

« Pour guérir les tranchées chez les hommes et chez les animaux, dit un formulaire, on devra frotter le ventre malade avec le pouce et les deux doigts les plus courts en récitant cette phrase : Il y avait un arbre au milieu de la mer, auquel était pendu un seau rempli d’entrailles humaines. Trois vierges l’entouraient: deux attachaient le seau, la troisième le détachait. » Les trois vierges, ce sont les Parques dont la troisième a pour mission de mettre un terme aux choses de ce monde; le seau détaché de l’arbre et tombant à la mer est le symbole de la maladie que la parole du magicien fait disparaître.

Voici encore une autre façon de calmer les douleurs de ventre : « Frotter l’endroit malade en [p. 154] disant : le loup rôdait sur la route, sur le sentier ; il dévorait des chairs crues, il buvait des choses liquides. » A première vue cette phrase semble n’avoir rien de commun avec les maux d’intestins ; en y réfléchissant on voit qu’elle indique d’une façon détournée la cause possible du mal ; en la proclamant on mettait ce mal sous la dépendance du magicien ; il était vaincu.

Mais les paroles les plus puissantes étaient ces incantations incompréhensibles, noms divins ou formules saintes, déformées, allongées, où les syllabes caractéristiques étaient affublées de suffixes et d’éléments parasites qui les rendaient méconnaissables, ou bien présentées dans un ordre quelconque, comme si l’on s’était amusé à brouiller toutes les lettres du mot.

Ainsi, pour invoquer le dieu Eulamon, divinité qui semble un composé d’Osiris et d’Ammon, au lieu de prononcer simplement son nom, on disait :

Eulamon

Vlamone

Lamoneu

Amoneul

Moneula

Oneulam

Neulamo

[p. 155]

Dans cette catégorie rentrent ce qu’on appelait les lettres éphésiennes parce que les premières connues avaient été inscrites sur le piédestal de la statue d’Artémis à Éphèse : elles consistent en un ensemble de lettres qui constituent des mots presque impossibles à prononcer. La condition première, pour qu’elles eussent une valeur magique, était qu’elles fussent conçues dans une langue inconnue aux hommes, car elles avaient un sens, nous affirme-t-on, dans la langue des dieux; et c’était là l’essentiel. Un grand nombre de ces mots étaient empruntés aux dialectes barbares, surtout aux dialectes orientaux. Le magicien devait les prononcer plusieurs fois, sans changement aucun ; toute omission, toute interversion pouvait rendre l’opération stérile. Et ce n’était point là chose facile lorsqu’il s’agissait, par exemple, de réciter des formules connue :

Adam, bedam, alam, betur, alam, botum

ou encore :

Βαχυχ, Βαχαχυχ, Βαζαχυχ, Βαζαχυχυχ, Βαχαξιχυχ, Βαδεγοφωθφθωσιρω.

Si je me suis autant étendu sur ces détails, c’est pour vous prouver que, dans les actes de sorcellerie, tout devait concourir au but final, le milieu, [p. 156] l’heure choisie, le geste, la parole. Rien dans cette pseudo-science ne semblait indifférent; et il y avait de la méthode dans ces insanités.

De même la magie mettait à contribution tout ce qui existait, aussi bien les choses inanimées que les êtres vivants, surtout les plantes et les animaux.

Parmi les plantes, on trouve mentionnées de préférence, comme douées d’une vertu particulière, certaines espèces : le laurier, la mauve, l’ellébore, la pomme, la mandragore et bien d’autres qu’il est inutile de vous citer. Je me contenterai de vous signaler quelques recettes, afin de vous montrer quel usage on faisait des plantes.

Pour guérir les maladies d’yeux : cueillez de la camomille avant le lever du soleil en disant: Je te cueille pour soulager les ophtalmies. Portez-la attachée à vous ; cela vous fera du bien.

Contre la fièvre tierce : Allez dans la campagne et cherchez la plante nommée cataire. Prenez-la à deux mains et tordez-la tant que vous pourrez ; puis placez par-dessus une grosse pierre et dites : Cataire, si tu nous guéris, je te donnerai un verre d’eau.

Contre l’ivresse: Coupez une racine d’anémone, enlevez-la et jetez à sa place une pièce de monnaie [p. 157] quelconque. En l’enlevant dites : Je t’enlève, anémone, pour que tu sois un remède contre l’ivresse. Portez-la ensuite enveloppée dans un bout d’étoffe écarlate. On dit que c’est d’un effet surprenant.

La cire, le miel et la farine étaient également employés comme véhicules et mélangés à d’autres substances aptes à jouer un rôle actif. Ainsi, suivant Pline l’Ancien, on pouvait guérir la fièvre quarte, tierce ou même quotidienne en prenant des rognures d’ongles de pied ou de main venant du fiévreux, en les mélangeant avec de la cire et en allant, avant le lever du jour, coller le tout sur la porte d’une maison voisine.

Après les plantes, les animaux. Un certain nombre étaient utilisés par la magie : principalement les oiseaux de nuit ou encore les bêtes qui se cachent sous terre, comme les serpents et les rats.

Sur eux le magicien avait un grand pouvoir : ils ne résistaient pas à sa voix. S’agissait-il de rats qui dévastaient un champ, il n’avait qu’à dire ;

« Je vous exorcise, ô rats qui êtes ici, pour que vous ne me nuisiez pas, pour que vous ne me fassiez pas nuire par d’autres. Je vous abandonne le champ d’un tel — par exemple celui d’un voisin ou d’un camarade — et, si je vous prends encore ici, avec l’aide de la mère des dieux ; je [p. 158] vous séparerai en sept morceaux. » Et les rats terrifiés s’enfuyaient.

On connaît l’histoire de ce sorcier dont Lucien se moque et qui, lui, était tout puissant sur les serpents :

« Le magicien va le matin à la campagne ; et, prenant dans un vieux livre sept noms sacrés, les prononce ; puis il purifie le lieu avec du soufre et fait trois fois le tour du champ la torche à la main ; c’était pour chasser les serpents qui y demeuraient. Eux venaient en foule, attirés par ses incantations : reptiles de toute sorte, aspics, vipères, cérastes, couleuvres, crapauds, mâles et femelles. Un seul était demeuré, un vieux serpent, que son âge empêchait de ramper et qui ne pouvait obéir. Le magicien avait compris que tous n’étaient pas là. Il envoya donc le plus jeune des reptiles en ambassade auprès du serpent. Et peu après celui-ci arrivait à son tour. Quand ils furent tous réunis, le Babylonien souffla sur eux et, à notre grand étonnement, ils furent consumés par ce souffle. »

A quoi l’incrédule à qui on conte cette histoire pose la question suivante : Le plus jeune, l’ambassadeur, conduisait-il le vieux par la main, ou si celui-ci s’appuyait sur un bâton<,

Mais pour un incrédule de cette sorte il y avait [p. 159] mille croyants, tous persuadés que les animaux constituaient d’excellents intermédiaires agissant par sympathie : on les substituait donc tout simplement au sujet lui-même que l’on visait et l’on produisait directement sur eux l’effet que l’on souhaitait produire sur l’autre. Ainsi on cherchait

à leur transférer une maladie que l’on voulait guérir.

Avait-on été piqué par un scorpion, on n’avait qu’à aviser un âne, à s’approcher de lui, à lui conter son cas à l’oreille avec les formules appropriées et le mal passait à l’animal.

Étiez-vous affligé d’un coryza rebelle, vous embrassiez une mule sur le museau en faisant un certain geste et la bête prenait votre rhume.

Pour guérir les rages de dents : tête nue et chaussé, les pieds sur la terre nue, debout, vous preniez une grenouille, vous lui ouvriez la bouche, vous lui crachiez dedans et vous la priiez d’emporter avec elle votre douleur ; puis vous lui donniez la liberté ; et aussitôt’ votre souffrance s’apaisait.

Pour rendre muet un ennemi, il suffisait à une sorcière de coudre la bouche d’un poisson et de lui transpercer la tête d’une épingle.

Je me reproche de citer de pareilles inepties ; [p. 160] mais encore fallait-il montrer par des exemples précis que ces misérables pratiques reposaient toutes sur des semblants de raisonnements et n’étaient point seulement, ainsi qu’on pourrait le croire tout d’abord, le produit de spéculations de charlatans.

Aussi, comme les sorciers et les sorcières ne pouvaient pas posséder dans leur tête toutes les recettes qu’ils mettaient en pratique, il existait des manuels à l’usage des magiciens. Nous avons vu tout à l’heure le charmeur de serpents de Lucien feuilleter un gros livre avant d’opérer. De ces livres, il est question plus d’une fois dans les auteurs ou même dans les textes législatifs, ceux- ci ayant dû intervenir de nouveau à l’époque impériale pour interdire aux particuliers l’usage des recueils magiques (libri magicae artis). Les peines qu’ils édictent sont assez sévères : ceux qui auront désobéi seront privés de leurs biens, les grimoires seront publiquement brûlés et leurs possesseurs déportés dans une île.

Nous n’avons pas malheureusement conservé de manuels de cette sorte ; mais nous pouvons nous rendre compte assez exactement de leur contenu.

On sait, en effet, que le sol de l’Égypte, qui conserve tout ce qu’on lui confie, nous a rendu [p. 161] dans ce siècle et surtout depuis quelques années une quantité de papyrus que recouvraient les ruines des villes antiques ou qui avaient été employés dans les cartonnages de momies. Parmi ces papyrus, il en est un grand nombre qui contiennent des recettes de sorcellerie. Tous les grands Musées en possèdent : ceux de Leyde, de Berlin, de Paris, de Londres ; beaucoup ont été publiés ; il y en a encore beaucoup d’inédits. Ils nous ont plus appris sur la magie antique que tous les auteurs réunis. Il suffit de les mettre les uns au bout des autres pour reconstituer les recueils des sorciers d’autrefois.

Il est encore une autre source de documents auxquels nous sommes redevables de précieux renseignements ; on les appelle d’habitude « tablettes d’exécration ». En général ce sont des lamelles de plomb, plus ou moins épaisses, sur lesquelles un sorcier a inscrit de longues formules, des imprécations, des signes cabalistiques. On choisissait le plomb de préférence à un autre métal à cause de son bas prix et aussi parce qu’il était réputé posséder une vertu magique ;c’est le métal con- sacré à la mort et aux dieux infernaux. On y gravait un appel aux puissances occultes contre l’individu auquel on voulait nuire, puis on roulait [p. 162] la lamelle sur elle-même, on la transperçait d’un ou plusieurs clous qui servaient à la clore et qui possédaient en même temps une puissance magique — le clou d’airain était l’emblème de la Nécessité — et on allait ensuite les enterrer dans quelque lieu secret, le plus souvent dans des cimetières. Lorsqu’on le pouvait, on les glissait dans une tombe, par l’ouverture ménagée à dessein pour les libations. Les plus avisés choisissaient la sépulture des enfants ou des personnes mortes de mort violente, parce que ceux qui sont ainsi enlevés prématurément devaient achever le nombre d’années à eux dévolues par le destin soit dans le tombeau, soit aux environs : c’étaient des auxiliaires tout trouvés pour les magiciens et des auxiliaires d’autant plus dévoués que leurs âmes devaient être aigries par leur infortune et prêtes à seconder toutes les vengeances. Et de fait, c’est dans des tombes de cette sorte qu’on a recueilli la majorité des plaquettes magiques.

La plupart du temps, elles contiennent des menaces d’amoureux. On y devine aisément tout un roman de cœur ; affection déçue ou trahie, brouille dans un ménage, froideur d’une femme ou indifférence d’un homme, haine d’un rival. Il faut à tout prix se débarrasser de l’un, rentrer en grâce [p. 163] auprès de l’autre : quoi de plus simple que d’aller trouver un sorcier, de lui conter ses griefs et d’obtenir de lui quelque sortilège ?

Recevait-il la visite d’une femme amoureuse, qui ne pouvait pas triompher de l’objet aimé, il allait chercher dans sa provision de recettes magiques une formule efficace, l’adaptait au cas spécial et gravait à la pointe sur une feuille de plomb l’imprécation suivante :

« Je t’adjure au nom du grand Dieu (Osiris), au nom des Anteros (dieux qui vengent les amants délaissés), au nom de Celui qui porte un épervier sur la tête (Horus), au nom des sept planètes; fais en sorte que, à partir de l’heure où j’écris ceci, Sextilius, fils de Dionysia, ne puisse plus dormir ; qu’il soit consumé d’ardeur; qu’il ne puisse plus^ ni dormir, ni s’asseoir, ni parler; qu’il m’ait toujours présente à l’esprit, moi, Septima, fille d’Amoena.

Que, furieux, il brûle d’amour et de désir pour moi. Qu’il brûle dans son âme et dans son cœur, Sextilius, fils de Dionysia ; qu’il brûle d’amour et de désir pour moi, Septima, fille d’Amoena. Et toi Abar, Barbarie, Eloee, Sabaoth, Pachnoufu, Putipemi, fais que Sextilius, fils de Dionysia ne puisse plus dormir ; mais qu’il brûle d’amour et de désir pour moi; que son esprit et son cœur soient [p. 164] consumés et tous les membres de son corps, à lui Sextilius, fils de Dionysia. Et s’il n’en est point ainsi je descendrai dans la cachette d’Osiris, je briserai son cercueil et je le jetterai à l’eau pour que le fleuve l’emporte. Car je suis le grand décan de Dieu, du grand Dieu. »

Nous aimons à penser que Sextilius vint humblement demander son pardon à Septima, à la suite de cette opération, et qu’ils vécurent dès lors dans les meilleurs termes.

Pour une femme, qui avait à se venger d’une rivale, le sorcier rédigeait ce qui suit :

« Je t’invoque, toi qui as pouvoir sur les instruments de torture infernaux et je te recommande Julia Faustilla, fille de Marins ; emmène-la, au plus vite avec toi et range-la au nombre des morts. »

Ou, s’il voulait être tout à fait précis et entrer dans tous les détails, afin d’éviter toute erreur, il écrivait :

« Je dévoue aux démons Rufa : je dévoue ses mains, ses dents, ses yeux, ses bras, son ventre, ses mamelles, sa poitrine, ses os, son ventre, ses jambes, sa bouche, ses pieds, son front, ses ongles, ses doigts, son ventre, son nombril : toutes les parties du corps de Rufa je les dévoue sur ces tablettes. » [p. 165]

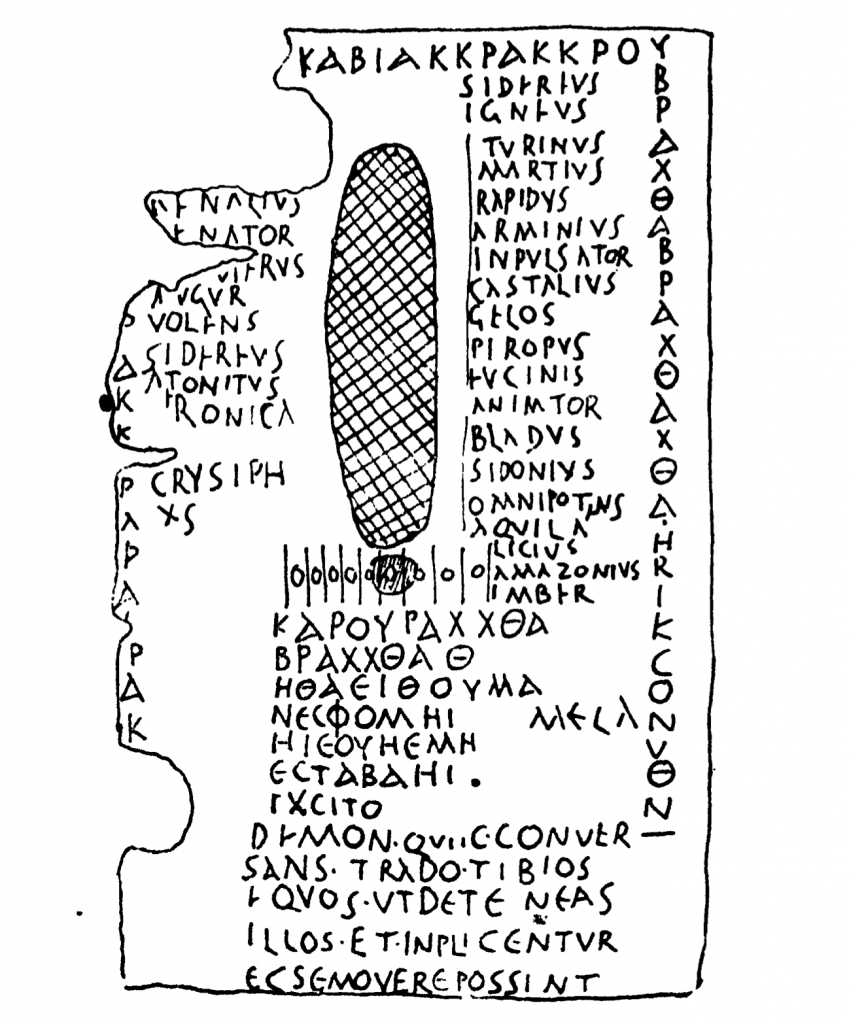

Voilà ce que l’amour ou la jalousie obtenaient des sorciers. Voici maintenant ce que leur demandait une autre passion qui, sans être inconnue à notre époque, y sévit avec moins d’ardeur : la passion des courses. Nul n’ignore la place que tenaient les jeux du cirque dans la vie des Romains ; je ne répéterai point ici ce qui a déjà été dit tant de fois. On sait aussi que l’on décernait aux vainqueurs des prix dont le montant pouvait être fort élevé. Un cocher nous a indiqué sur sa tombe le total des sommes qu’il gagna durant sa vie : 1.558.346 sesterces, quelque chose comme 350.000 francs de notre monnaie. Les prix variaient entre 30.000 et 50.000 sesterces, entre 6.000 et 10.000 francs. Les cochers avaient donc à devancer leurs adversaires, non seulement un intérêt de vanité mais aussi un gros intérêt pécuniaire. Mais qui pouvait affirmer à chaque concurrent, la veille d’une course, que ses chevaux seraient en bon état, qu’il n’y aurait pas d’accidents, qu’il garderait tout son sang-froid ? Heureusement la magie fournissait des moyens de se tirer d’affaire. On allait trouver quelque habile homme au courant des recettes les meilleures, on lui versait une juste rémunération et il vous remettait en échange une lamelle de plomb couverte de lettres cabalistiques [p. 166] et d’incantations. Il y avait inscrit les noms des cochers et des chevaux du parti adverse qu’il enveloppait dans des formules magiques, dans des malédictions, dans des prières. La tablette suivante, qui provient de Carthage, donnera une idée très précise de ces sortes de documents.

Le sorcier y avait inscrit d’abord une ligne de signes magiques ; au-dessous et comme au centre du cadre il avait tracé une figure de forme ovale où l’on a voulu voir l’image d’un cirque ; au-dessous encore certaines barres verticales auraient figuré les carceres, les écuries d’où sortaient les chars au commencement de chaque course. A droite et à gauche il avait gravé les noms des chevaux visés par l’incantation et enfin, en bordure, toute une série de lettres cabalistiques. Celles-ci se répétaient ensuite en plusieurs lignes au-dessous de la figure centrale ; si bien que cirque et chevaux étaient enveloppés comme dans un réseau de signes qui les emprisonnaient. Les dernières lignes du document contiennent la prière qui explique la raison d’être de la plaquette, le but visé par l’opération : « Je t’évoque, démon qui reposes ici ; je te livre ces chevaux pour que tu les retiennes, pour qu’ils s’embarrassent dans les rênes et ne puissent plus remuer. » [p. 167]

Au lieu du cirque on pouvait dessiner un cheval abattu, tombé sur les genoux ou toute autre

image rappelant les courses et les êtres qui y étaient engagés.

Muni de ce talisman le cocher, peu délicat en [p.168] somme, qui l’avait acquis, sortait secrètement le soir de sa maison, entrait doucement dans ces immenses cimetières qui entouraient autrefois la ville de Carthage, choisissait quelque tombe à lui connue et y introduisait son talisman. Le lendemain il affrontait avec plus d’assurance l’épreuve décisive. S’il ne gagnait pas le prix, c’est qu’il y avait eu quelque maladresse commise, que les démons avaient trouvé moyen de se soustraire à son incantation ou n’avaient pas voulu se prêter à ce que l’on attendait d’eux. Il en était quitte pour recommencer la fois suivante avec plus de précautions.

Encore fallait-il s’estimer heureux que l’opération ne se fût pas retournée contre vous ; car, à se servir mal des choses de la magie, on s’exposait à de fâcheuses aventures. Lucius, le héros d’un roman, de Lucien et de l’Ane d’or d’Apulée, l’apprit à ses dépens.

Lucius voyageait en Thessalie ; il fut reçu dans la maison d’un homme qui se nommait Hipparque. Or ce Lucius désirait vivement trouver dans le pays une magicienne savante qui lui fît voir quel- que spectacle merveilleux. Le hasard l’avait servi à souhait, car la femme de son hôte était précisément une magicienne. Pour arriver à saisir ses [p. 169] secrets et assister à ses opérations, il eut recours à un procédé classique dans la vie comme au théâtre, il gagna la servante.

« Bonne nouvelle, vint un jour lui dire celle-ci : ma maîtresse n’ayant pu trouver d’autres procédés pour réussir dans ses amours doit, la nuit prochaine, se changer en oiseau et voler, sous cette forme, où son cœur l’appelle ». A la première heure de la nuit, continue Lucius, elle-même me fit monter sur la pointe du pied et à pas de loup jusqu’au belvédère de la maison et m’installa à la porte. Je regardai par les fentes et voici ce dont je fus témoin :

La magicienne commence, avant tout, par se déshabiller entièrement ; puis elle ouvre un petit coffre et en tire plusieurs boîtes ; elle ôte le couvercle de l’une d’elle, et, prenant certaine pommade, elle en frotte longtemps le creux de ses mains qu’elle se passe sur tout le corps depuis la plante des pieds jusqu’au bout des cheveux. Ensuite, après avoir longuement chuchoté avec sa lanterne, elle donne une petite secousse à ses membres qui obéissent à un mouvement imperceptible d’ondulation. Un duvet léger paraît d’abord, puis de fortes plumes ; son nez se recourbe et se durcit; ses ongles se resserrent et deviennent crochus : elle est [p. 170] métamorphosée en hibou. Dans cet état elle jette un cri plaintif et, après avoir voltigé quelque temps à fleur de terre pour s’essayer, bientôt elle prend son vol, s’élève et s’échappe de la chambre à tire-d’aile.

J’étais, à cette vue, comme un hébété ; mon étonnement tenait de la démence ; je rêvais tout éveillé et me frottais les paupières à plusieurs reprises, je cherchais à m’assurer que ce n’était pas un songe. Lorsqu’enfin je fus revenu à moi, je supplie Palestra — c’était le nom de la servante — de m’aider à opérer sur moi la même métamorphose; longtemps elle résiste ; enfin, elle finit par y consentir. Elle pénètre dans l’intérieur de la chambre, et tire du petit coffre une boîte que je couvre de baisers. Je me débarrasse en hâte de tous mes vêtements ; je plonge avidement les mains et prenant le plus de pommade que je puis, je me nets à m’en frotter par tout le corps. Je balance ensuite alternativement mes deux bras et je cherche à imiter les mouvements d’un oiseau. De duvet, point, de plumes, pas davantage ; mais les poils de mon corps se durcissent comme des soies ; ma peau devient un cuir horriblement dur ; au bout de chacun de mes pieds, de chacune de mes mains il se forme un sabot ; du bas de l’échine il me sort [p. 171] une longue queue ; mon visage perd toutes ses proportions, ma bouche s’agrandit, mes narines s’élargissent, mes lèvres deviennent pendantes ; mes oreilles se hérissent et croissent d’une façon démesurée. Je considère toute ma personne : je n’étais pas oiseau ; j’étais un âne. Outré de l’action de Palestra, mais déjà privé à la fois du geste et de la voix d’un homme, je ne pus qu’abaisser ma lèvre inférieure, regarder de côté la coupable avec des yeux humides et lui adresser une prière muette : « Malheureuse que je suis, s’écria-t-elle ! j’ai commis une méprise et la ressemblance des boîtes m’a trompée. Mais par bonheur le remède est facile : quand vous aurez seulement mâché des roses, vous quitterez cette figure d’âne et vous redeviendrez Lucius. »

Inutile de vous dire, qu’après un certain nombre d’aventures, nécessaires au développement du roman, Lucius fut, de nouveau, métamorphosé en homme.

Singulière histoire, n’est-ce pas, que l’auteur ne donne pas comme véridique assurément. Il a fait en l’imaginant œuvre de romancier ; et les romanciers ont toujours usé du merveilleux où qu’ils le trouvent ; il n’y a pas, pour eux, de plus puissant moyen d’intéresser le lecteur. [p. 172]

Pourtant de semblables inventions ne dépassaient pas beaucoup les croyances populaires. Dans les quartiers mal famés de Rome, au fond de petites cités grecques de l’Orient ou dans les taudis de Carthage, il n’est pouvoir extraordinaire qu’on n’ait attribué aux sorciers, métamorphoses dont on ne les ait crus capables. C’était un jeu pour eux d’arrêter les astres dans leur cours, de faire descendre la lune du Ciel ou remonter les fleuves vers leur source; ils prenaient toutes les formes pour voler dans les airs ou se glisser dans les maisons ; tour à tour ils se changeaient en oiseaux, en chiens, en rats, en mouches même ; rien ne leur était impossible.

Il n’est crime, non plus, dont on ne les chargeât. Horace, au début de l’Empire, nous montrait Canidie les cheveux épars et entrelacés de vipères, enterrant un enfant jusqu’à la tête et le laissant mourir de faim pour en retirer ensuite le foie et la moelle ; les mêmes fables continuent à se répéter de génération en génération ; on reste persuadé que les magiciens accomplissent des sacrifices sanglants et des cérémonies coupables. A en croire la légende de saint Cyprien le magicien, avant sa conversion ce confesseur aurait vu des sorciers couper en morceaux, étrangler, dépecer des [p. 173] enfants à la mamelle; trancher la tête à des étrangers, mettre à mort des jeunes filles et faire des libations de leur sang, enfin commettre toutes les abominations imaginables.

Ce fut là une des grosses accusations que l’on dirigea contre les chrétiens. Et, à vrai dire, le secret dont ils entouraient leurs réunions, les signes mystérieux qu’ils employaient entre eux, les miracles qu’ils attribuaient à leur divin maître et à ses disciples étaient bien faits pour exciter contre eux les soupçons des foules ignorantes, pour qui le merveilleux et la sorcellerie étaient tout un. Aussi le mot de sorcellerie devint bien vite une arme terrible entre les mains de leurs accusateurs. Tout ce qui étonnait dans leur conduite passait aux yeux de leurs ennemis pour maléfices ; chantaient-ils des cantiques dans leur prison, c’étaient des prières magiques qu’ils récitaient; leur impassibilité dans les tortures était le résultat de pratiques occultes ; le baptême lui-même ne différait en rien de ces onctions dont la magie était coutumière. Accusations qui n’eussent été que des sottises sans importance, si elles n’avaient abouti aux plus cruels supplices et à la mort !

Bientôt les choses se retournent; le christianisme est victorieux et les empereurs deviennent [p.174] les défenseurs acharnés de la religion que leurs prédécesseurs persécutaient. Voici renaître les mêmes insinuations, cette fois dirigées contre les païens; on fait revivre les anciennes lois portées contre la sorcellerie, on les aggrave, on les étend. Les manifestations du culte vaincu, les sacrifices dans les temples, les consultations des haruspices, qui inspectent le foie ou les entrailles des victimes, pour en tirer quelque présage, les oracles, tout cela devient, suivant les expressions mêmes du Code : « prières défendues, artifices magiques, sacrifices funestes », tout cela entraîne maintenant le bannissement ou la mort. La religion a changé, l’intolérance est demeurée la même. Suivant la folle habitude de notre misérable humanité la violence fait suite à la violence et le sang est racheté par le sang.

Encore si tous ces crimes avaient porté leur fruit ; si cet échange de cruautés successives avait corrigé les hommes de leurs absurdes croyances, nous pourrions lui accorder quelque excuse; mais la sorcellerie en fut à peine effleurée; nous la retrouvons au moyen-âge et jusque dans les temps modernes aussi vivace que sous les Romains. On continua jusqu’au XVIIIe siècle à tuer et à brûler les sorciers et les sorcières, sans avoir raison de la [p. 175] magie. Car la crédulité est une maladie incurable de l’esprit humain.

Qui oserait même affirmer qu’aujourd’hui cette maladie a disparu ? Chacun sait aussi bien que moi que dans le peuple, surtout à la campagne, les sortilèges et les sorciers sont encore en faveur. Peut- on avancer du moins que les gens, soi-disant éclairés, ne méritent en aucune façon le même reproche ? Je n’affirme pas qu’ils croient fermement à ces choses, comme leurs ancêtres, mais plus d’un, j’en suis persuadé, conserve encore quelques doutes au fond du cœur et dirait volontiers avec La Bruyère :

« Que penser de la magie et du sortilège ? La théorie en est obscurcie, les principes vagues, incertains et qui approchent du visionnaire ; mais il y a des faits embarrassants, affirmés par des hommes graves qui les ont vus ; les admettre tous ou les nier tous paraît un égal inconvénient et j’ose dire qu’en cela comme en toutes les choses extraordinaires et qui sortent des communes règles, il y a un parti à trouver entre les âmes crédules et les esprits forts. »

Note

(1) Les livres ou articles d’ensemble plus particulièrement consultés en vue de cette conférence sont les suivants : Maury, La magie et L’astrologie chez les Grecs et chez les Romains Marquardt, Le Culte chez les Romains, I, p. 127 et suiv ; Hubert, dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de M. Saglio, s. v. Magia ; Ric. Heim, Incanlamenta magica graeca latina, Leipzig, 1892, in-8°.

LAISSER UN COMMENTAIRE