Michel Leiris. La croyance aux génies « Zar » en Éthiopie du nord. Extrait du « Journal de psychologie normale et pathologiques », (Paris), XXXVe année, 1938, pp. 108-125.

Michel Leiris. La croyance aux génies « Zar » en Éthiopie du nord. Extrait du « Journal de psychologie normale et pathologiques », (Paris), XXXVe année, 1938, pp. 108-125.

La version originale de 1938, de cette contribution qui fit date, reprise en 1980.

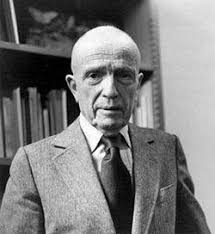

Michel Leiris (1901-1990). Ethnologue et poète, mais aussi critique d’art. Il fut l’mi de Picasso, Max Jacob et André Masson. l l a été l’un des fondateurs de l’équipe de la revue Les Temps modernes dirigée par Sartre. Il eut une influence fondamentale sur des ethnologues comme Georges Condominas, Georges Balancier et Gilbert Rouget. Il nous laisse une oeuvre considérable dont nous avons retenu (difficilement) quelques publications.

Quelques publications:

— L’Afrique fantôme. 1934.

— Miroir de la tauromachie (essai). 1938.

— L’Âge d’homme. 1939.

— Aurora. 1946.

— La Langue secrète des Dogons de Sanga. 1948. (deuxième édition : 1992).

— Race et civilisation. 1951.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons rectifié quelques fautes de composition. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 108]

LA CROYANCE AUX GÉNIES « ZAR »

EN ÉTHIOPIE DU NORD

par MICHEL LEIRIS

Les documents que j’ai à vous présenter, aussi brièvement que possible, ont été recueillis en Éthiopie du Nord, durant le séjour que la Mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti, dirigée par Marcel Griaule, a fait à Gondar, du 1er juillet au 5 décembre 1932. L’ensemble de l’enquête a été mené conformément à la méthode enseignée par M. Marcel Mauss à l’Institut d’Ethnologie, et j’ai été assisté durant tout ce travail par le lettré abyssin Abba Jérôme Gabra Moussié, délégué du Gouvernement éthiopien auprès de la mission pour l’aider dans ses recherches. Mes principaux informateurs ont été des Abyssins chrétiens pratiquant le culte des génies zar(génies auxquels on attribue la plupart des maladies et dont le mode d’action le plus courant est la possession). Mon principal objet d’étude était la confrérie groupée autour de Malkam Ayyahou, vieille notable de la paroisse Baata, qui était considérée comme possédée par de nombreux esprits et exerçait, de ce fait, la profession de guérisseuse.

Il s’agit ici d’une simple présentation de documents. Je ne me permettrai donc que le minimum d’interprétation personnelle et je ne mettrai jamais en œuvre que mes propres observations, avec les réflexions ou commentaires qui ont été fournis par les informateurs indigènes.

L’institution du zara une aire d’extension extrêmement vaste, qui ne se limite pas à l’Abyssinie. Répandue sous le même nom dans les colonies européennes limitrophes, ainsi qu’en Égypte et en Arabie, elle se retrouve sous des noms et des formes diverses en de [p. 109] nombreux points de l’Afrique du Nord, ainsi que dans le bassin du Niger, où la Mission Dakar-Djibouti, vers le début de son voyage, a pu relever l’existence de confréries extrêmement analogues. En Abyssinie, cette croyance se rencontre aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans et chez les juifs ou fallacha.

Chez les chrétiens d’Abyssinie, on peut réduire grosso modo à trois les points de vue qui ont cours sur le zar. D’abord, un point de vue officiel : celui du clergé, qui, au moins théoriquement, condamne le culte des génies et range les zardu côté des mauvais esprits. Ensuite, un point de vue savant : celui des dabtaraou clercs, qui soignent ceux qu’à frappés le zarau moyen d’amulettes, de lustrations, d’offrandes, de sacrifices et font intervenir dans leur diagnostic des calculs magiques et des données astrologiques. Enfin, un point de vue « populaire » : celui des illuminés (ou grands possédés faisant métier de guérisseurs) et du commun des adeptes, pour qui les éléments essentiels du traitement sont la transe et le sacrifice. C’est de ce dernier point de vue que je m’occuperai surtout ici. Il semble être le plus répandu, et je crois pouvoir affirmer qu’il y a peu d’Abyssins qui n’aient eu recours, au moins une fois dans leur vie, au balaawlya, ou grand illuminé, à propos d’une maladie ou d’un désagrément quelconque.

La première question qui se pose, c’est de déterminer quelle est au juste la place occupée par les zar dans l’immense série des puissances invisibles.

La première question qui se pose, c’est de déterminer quelle est au juste la place occupée par les zar dans l’immense série des puissances invisibles.

On constate tout d’abord que le zar est nettement distinct du démon ou ganën, qui est un mauvais ange, selon la croyance orthodoxe. Alors que les ganën sont de purs esprits, d’origine divine, les zarsont d’origine humaine.

Ève ayant eu trente enfants craignit le « mauvais œil » de Dieu (ou, selon certains, d’être accusée de luxure) quand Dieu voulut les dénombrer. Aussi cacha-t-elle les quinze plus beaux. Pour la punir, Dieu décréta que ceux qui avaient été cachés resteraient cachés, alors que ceux qui avaient été montrés seraient des hommes visibles. « Le frère gouvernera son frère », ajouta-t-il, entendant par là que les hommes resteraient toujours dominés secrètement par les zar, descendants des enfants cachés.

Conçus comme semblables aux hommes — à cette différence [p. 110] près qu’ils sont des invisibles —, les zarconstituent une population d’esprits mâles et femelles organisés en société hiérarchisée, avec des rois, des chefs, des serviteurs ; société en tous points semblable à la société humaine. On distingue parmi eux des chrétiens, des musulmans, des païens. Ils sont reliés entre eux par de longues généalogies qui se comptent en ligne maternelle, ce qui est peut-être en liaison avec le fait que les femmes constituent la majeure partie du personnel des confréries ; ils sont également répartis en séries selon des affinités dont témoignent leurs noms et distribués géographiquement par pays, terres, eaux, etc. La plupart d’entre eux passent pour habiter la brousse, et particulièrement les lieux rocailleux ou boisés. Les bêtes de brousse — éléphants, lions, buffles, etc. — constituent leur bétail ; on dit qu’ils traient leur lait et qu’ils les chevauchent parfois. Ils les défendent aussi contre les chasseurs, à moins que ces derniers n’obtiennent qu’ils les livrent, moyennant les sacrifices appropriés.

On distingue un grand nombre de zar, et très différenciés. D’abord les mâles et les femelles, les zar femelles étant généralement considérés comme plus mauvais. Ensuite, parmi les génies mâles, une série de catégories. Par exemple, ceux « de Jérusalem », esprits très purs et très puissants, qui ne réclament pas de sacrifices, peuvent rendre les gens ou le bétail malades, mais ne provoquent pas la transe et interviennent souvent auprès des autres zarpour les engager à la modération. Ensuite, les 40 qui forment ce qu’on appelle la « maison de droite » et les 98 de la « maison de gauche ». Ceux de la « maison de droite », qui sont originaires du pays ambara, passent pour avoir séjourné quatorze ans à Jérusalem où ils furent instruits chrétiennement. D’après la vieille Malkam Ayyahou, « la maison de droite est la principale et c’est elle qui enseigne la règle ». Si Malkam Ayyahou, de même que tous les illuminés guérisseurs, peut soigner les personnes affligées par le zar, c’est qu’elle est possédée par de très grands génies capables de lutter contre les autres zarou de se faire obéir par ceux d’un moins haut rang. Du côté de la « maison de gauche », dont Malkam Ayyahou dit qu’elle est « sans pitié », se range, avec un grand nombre de zarmâles, l’ensemble des zarfemelles.

Entre les génies et les démons, se situent plusieurs espèces [p. 111] d’invisibles qui résultent du croisement des zaret des ganên. On connaît : les wδllagou « métis » ; les ginou esprits des eaux ; les kabdδrë, esprits -originaires du Tigré, issus de zaret de gin. A part sont diverses forces, moins nettement personnalisées, et rattachées plutôt au « mauvais œil » : la sotalay(qui rend les femmes stériles, sujettes aux avortements ou incapables de mettre au monde des enfants viables) ; l’agna iδlaou « œil d’ombre » (qui rend lunatique et obstrue l’interrogatoire qui constitue le début du traitement des possédés) ; le buda(qui boit invisiblement le sang des hommes, des femmes et des enfants). Ces diverses forces, de même que les esprits participant du zaret du ganën, sont souvent difficiles à distinguer des purs zarparce qu’ils peuvent agir conjointement à eux, se mêler à eux quand ils frappent une personne, ou même agir sur eux par une sorte de possession, d’une manière analogue à celle dont les zaragissent sur les humains. Outre la multiplicité des zar(dont le nombre est théoriquement presque infini), cette faculté qu’ont les esprits d’agir en s’attirant mutuellement — soit qu’il y ait affinité entre eux, soit qu’il y ait compétition — rend le travail du guérisseur extrêmement délicat. Dans la pratique, le traitement d’une personne affligée par le zar sera donc une chose très compliquée ; il faut compter aussi qu’en cas de non guérison, de rechute ou de nouvelle maladie, il sera toujours possible d’incriminer un nouveau zar, voire, en cas d’issue fâcheuse, un ginou tout autre mauvais esprit.

Selon la croyance courante, tout le monde, plus ou moins, « a le zar », même ceux chez qui il ne s’est pas manifesté. D’après un clerc spécialisé dans la magie avec qui j’ai enquêté : « Le jour du baptême, lorsque pour la première fois l’on donne son nom à une personne, le zarla vise. Tous les gens, même prêtres, même moines, sont à quelque degré habités par le zar. » Toutefois, les seuls qui seront frappés manifestement sont ceux dont on dit que « leur étoile est facile à prendre » et que le zar trouve leur sang savoureux. En somme, des prédestinés.

De plus, il y a dans une large mesure croyance à l’hérédité. Certains grands zar— généralement de ceux qu’on assimile à des génies protecteurs — sont en effet conçus comme se transmettant héréditairement, pendant sept générations, le plus souvent de mère [p. 112] en fille. Chez beaucoup de gens — surtout loin des grands centres, là où il n’existe pas de confrérie groupée autour d’une guérisseuse ou guérisseur — il semble que la mère soit regardée comme le réceptacle des zarde la famille ; c’est elle qui détient les maladies de la maison et c’est à ses zarqu’on songe d’abord à s’adresser quand quelqu’un de la famille est frappé.

En fait, bien que personne n’échappe au zar, pour qu’il frappe manifestement il faut qu’il y ait une occasion, car il n’est pas tenu pour foncièrement malfaisant.

Il y a d’abord des saisons, des heures, des lieux, des circonstances considérées comme propices.

On dit communément : « Les zarsont comme les abeilles : pendant l’hiver ils logent dans les rochers et, quand l’hiver passe, ils sortent ; ils piquent aussi comme les abeilles. » En règle générale, c’est donc pendant la belle saison qu’on a le plus de chances d’être frappé, car c’est l’époque où les zarvoyagent et font la chasse. Les deux moments les plus critiques seront celui où les fleurs jaunes qui marquent le début du printemps apparaissent et celui où se montrent les premiers nuages de la saison des pluies.

Ensuite, il y a des moments de la journée où l’on est spécialement exposé. Par exemple à midi, au déclin du jour, entre minuit et trois heures du matin. Pour les gens convenables, être dehors à de telles heures est non seulement une imprudence, mais encore une sorte de honte.

Certains lieux aussi sont réputés dangereux : les fleuves et autres eaux ; les endroits où il y a des roseaux ; la brousse en général ; le marché, parce qu’on risque toujours d’y rencontrer des balazar(possédés, dont les génies peuvent frapper). Certaines circonstances également ; par exemple : se blesser en heurtant une pierre du pied, ou se piquer (parce que le zarpeut entrer dans la plaie, attiré par le sang) ; à cause de la même vertu du sang, assister à un sacrifice fait aux génies sans y participer, ou bien se trouver près d’un sang versé d’une façon quelconque ; faire ses besoins naturels ; prendre un médicament ; avoir à découvert une partie du corps qui n’est pas normalement découverte ; se trouver assis derrière quelqu’un en état actuel de possession par un génie important ; pour une femme, coucher seule (car alors le zarpeut venir [p. 113] la visiter comme un incube) ; pour un homme, aller à la chasse ou simplement en voyage (du fait qu’il se trouve dans la brousse) ; pour les gens du clergé, la sortie de l’église (parce que leurs vêtements sont imprégnés d’encens et que cette odeur peut attirer les esprits).

Naturellement, il est possible de pallier beaucoup de ces dangers en prenant les précautions voulues, mais, comme me disait une des principales adeptes de la vieille Malkam Ayyahou : « Même nous qui passons le temps assises dans nos maisons, sans raison plausible, nous donnons au zarplusieurs occasions. »

En vérité, il semble bien qu’il y ait là pure occasion. Sauf dans des cas spéciaux (par exemple, un adepte contaminant volontairement un de ses proches pour l’initier au culte), il faut chercher la cause première beaucoup plus loin. Presque toujours, le mal ou l’accident doit être rapporté à la colère du zar. Soit qu’il veuille vous punir d’une faute contre lui ou d’une faute quelconque, commise par vous-même ou par l’un de vos proches ; soit qu’il entende vous donner un avertissement, ne serait-ce qu’en raison de votre imprudence.

Un proverbe dit : « Ceux qui n’ont pas bon caractère sont frappés, mieux vaut avoir bon caractère qu’être frappé. » D’autre part, j’ai entendu maintes fois la vieille Malkam Ayyahou et ses adeptes faire des déclarations de cet ordre : « Il n’y a pas de zarmauvais, c’est le cheval (c’est-à-dire la personne possédée, considérée comme le cheval du zar) qui gâte tout. » Ou bien : « Quand Ève a caché ses enfants, elle a choisi les plus beaux de visage et les meilleurs de caractère. C’est pourquoi les hommes sont ceux de mauvais caractère et ceux qui sont cachés les bons et les simples. Quand ils pèsent et font mal à leurs chevaux, c’est parce que la méchanceté des hommes est sans limite. »

La première faute qu’on puisse commettre contre leszar, c’est de les mépriser, soit en les traitant avec insolence, soit en négligeant de leur rendre leur culte — ce qui constitue également une espèce d’insolence —, soit en faisant du tort d’une manière quelconque à ceux qu’ils possèdent — ce qui revient à leur faire tort à eux, puisque les possédés sont leurs incarnations vivantes. Même pour ceux qui sont déjà possédés et pratiquent le culte, les zarpeuvent devenir [p. 114] nuisibles, si l’on se rend coupable, par exemple, d’un manquement rituel, au cours d’un sacrifice ou bien d’un wadaga, c’est-à-dire d’une réunion d’adeptes ayant pour but de les évoquer.

Chaque zara ses interdits, selon sa nature et selon son caractère ; de sorte que, si le possédé rompt, même, sans le savoir, un interdit d’un de ses zar, l’esprit lésé l’en punira en le faisant souffrir ou par n’importe quel désagrément. Il est fréquent qu’un zar, apparaissant en rêve à la personne qu’il possède ou s’exprimant par sa bouche quand il la met en transe, vienne rappeler un interdit ou en édicter un, qui n’est pas toujours un interdit alimentaire et peut porter sur une chose quelconque : par exemple, sortir tel jour, faire tel travail, se dévergonder. Dans d’autres cas, il prescrira une chose positive, qui gardera son « cheval » contre la maladie : par exemple, faire un usage constant de certains aliments ; pour une femme, se recoiffer. Mais, dans la plupart des cas, quand le génie se manifeste, c’est qu’il exige un sacrifice ou, comme on dit, un « sang ». C’est en la personne de son « cheva » qu’il recevra le sacrifice, ou les offrandes telles que fumigation d’encens, bijou, parfum, boisson, qu’il peut également réclamer. « Les zaraiment les dons et les flatteries », disait mon ami éthiopien Abba Jérôme, d’accord avec une certaine vieille femme de Gondar qui pratiquait le culte des zar, mais n’hésita pas à déclarer un jour qu’il en est qui frappent « simplement pour recevoir de l’argent ».

Chaque zara ses interdits, selon sa nature et selon son caractère ; de sorte que, si le possédé rompt, même, sans le savoir, un interdit d’un de ses zar, l’esprit lésé l’en punira en le faisant souffrir ou par n’importe quel désagrément. Il est fréquent qu’un zar, apparaissant en rêve à la personne qu’il possède ou s’exprimant par sa bouche quand il la met en transe, vienne rappeler un interdit ou en édicter un, qui n’est pas toujours un interdit alimentaire et peut porter sur une chose quelconque : par exemple, sortir tel jour, faire tel travail, se dévergonder. Dans d’autres cas, il prescrira une chose positive, qui gardera son « cheval » contre la maladie : par exemple, faire un usage constant de certains aliments ; pour une femme, se recoiffer. Mais, dans la plupart des cas, quand le génie se manifeste, c’est qu’il exige un sacrifice ou, comme on dit, un « sang ». C’est en la personne de son « cheva » qu’il recevra le sacrifice, ou les offrandes telles que fumigation d’encens, bijou, parfum, boisson, qu’il peut également réclamer. « Les zaraiment les dons et les flatteries », disait mon ami éthiopien Abba Jérôme, d’accord avec une certaine vieille femme de Gondar qui pratiquait le culte des zar, mais n’hésita pas à déclarer un jour qu’il en est qui frappent « simplement pour recevoir de l’argent ».

Quelques exemples concrets éclaireront mieux tout ceci.

Une possédée en traite une autre de « faux zar » ; pour la punir et lui montrer qu’il est un vrai zar, le zar de l’insultée rend malade l’enfant de la première.

Au cours d’un wadaga, on fait du bruit pendant que « descend » sur quelqu’un le grand zarfemelle Rahëlo ; il y a beaucoup de chances pour que, tôt ou tard, Rahëlo frappe la personne de l’assemblée qui n’a pas fait silence.

Un manquement est commis à l’égard du ganda— c’est-à-dire le plateau sur lequel, chez les grands illuminés, on sert rituellement le café ; il faudra, au minimum, payer une amende de café si l ‘on ne veut pas être frappé de maladie.

Une femme tombe malade un certain temps après la mort de sa mère possédée ; c’est qu’elle a négligé de rendre aux génies [p. 115] de sa mère le culte auquel cette dernière les avait accoutumés.

Une autre, fille également de possédée, se rebelle contre sa mère qui veut la faire divorcer elle est frappée.

Une femme est triste, pauvre, en colère, a une contrariété ; son zar« descend » sur elle et, parlant par sa bouche, fait grief au mari de ne pas bien traiter la femme ; si le mari ne fait rien pour apaiser le zarou satisfaire la femme, il est sûr d’attirer le malheur sur sa maison. De même, si, la femme étant enceinte, le mari n’accepte pas de faire les sacrifices réclamés par les zar ; car alors les génies se vengent en prenant l’enfant comme victime sacrificielle, c’est-à-dire en provoquant l’avortement.

Une femme vient consulter la guérisseuse ; cette dernière lui apprend que, si le zarl’a frappé, c’est parce que son mari n’a pas sacrifié au génie protecteur de la ville quand ils sont arrivés.

Une femme qui a fait la paix avec ses zar mâles, mais n’a pas encore sacrifié aux zar femelles, assiste à un sacrifice fait par quelqu’un d’autre pour un autre génie femelle ; jaloux, ses zarfemelles la font souffrir — ou, du moins, telle est l’explication qu’elle donne de son propre sentiment de jalousie au spectacle du sacrifice.

Une nouvelle mariée sort avant le temps normal et cueille des citrons ; elle est frappée par le grand zar Sayfu Çangar, qui est en liaison avec le citronnier et châtie, par ailleurs, ceux qui négligent leurs devoirs de religion.

Un homme en tue un autre ou tue l’un des cinq grands gibiers qui confèrent au chasseur le droit au port du trophée ; il y a de fortes chances pour qu’il hérite du zarde l’homme qu’il a tué ou de l’esprit protecteur du gibier. Par la suite, il lui faudra faire des sacrifices, veiller à son prestige, sous peine d’être malade ou de souffrir, car c’est un peu de l’honneur de l’homme ou de la bête qu’il a ainsi hérité.

Une femme ne paye pas la guérisseuse ou reste longtemps sans assister aux réunions de la confrérie ; mécontents, les zarde la guérisseuse ne manquent pas de la frapper pour la faire revenir. Inversement, une autre qui fréquente assidûment les réunions sera frappée par l’un de ses zar, qui n’aiment pas la voir « aller au gandades autres », au lieu de rendre simplement un culte aux grands zar familiaux, [p. 116] près de son propre plateau à café ; pour elle, avoir un gandaà soi est d’ailleurs une question de prestige.

D’une manière générale, la colère de zarpeut se manifester de toutes les façons maladie, transe, « cassage » (qui fait tenir le malade courbé et comme recroquevillé), accident tel que blessure au cours d’une rixe ou morsure de serpent, changement de caractère, échec dans les affaires, etc. Pratiquement, elle pourra servir aussi, au moins inconsciemment, à toutes sortes de chantages. Mais on trouvera presque toujours, dans l’explication donnée de cette colère réelle ou supposée, l’idée d’une faute contre le zar, faute récente ou ancienne, positive ou négative : soit qu’on ait lésé d’une façon quelconque la créature — humaine, animale, végétale — à laquelle le zarest lié d’une façon permanente ou momentanément, soit qu’on ne lui ait pas rendu les honneurs qui lui sont dus.

L’idée de « faire la paix » avec le zar, de l’amener à « pardonner » est à la base de tout le traitement appliqué par les guérisseuses et guérisseurs, — ainsi qu’une sorte de principe d’échange, qui découle de ce que me dit un jour la fille de Malkam Ayyahou, possédée elle-même et promise, selon certains, à la succession de sa mère : « On ne supprime pas la maladie ; on la chasse de famille en famille, de village en village », ce qui veut dire, en d’autres termes, qu’on ne détruit pas le mal, mais qu’on le déplace seulement, toute l’action qu’on peut avoir sur lui se limitant, somme toute, à un échange, à une substitution de victime.

Il s’agit donc essentiellement de réparer la faute commise, de rendre les zarconciliants.

Un euphémisme employé fréquemment pour désigner le zar, le terme qurana, qui s’applique d’ordinaire au créancier avec lequel on est enchaîné jusqu’à règlement du conteste, montre clairement ce qu’est au vrai le zar: un individu dont on est le débiteur et qui ne vous laisse tranquille que moyennant fourniture d’un garant ou paiement de la dette.

Lorsqu’une personne tombe malade et que — surtout quand il s’agit d’une femme — on la croit frappée par le zar,voici comment l’on procède, schématiquement.

Aux wadaga, ou réunions au cours desquelles l’on évoque les zarà l’aide de chants appropriés, de battements de mains et de batteries [p. 117] de tambour, le guérisseur (c’est-à-dire la vieille Malkam Ayyahou, dans les cas qu’il m’a été donné d’observer) s’efforcera d’amener la malade à faire le gurri, mouvement caractéristique de la transe et signe qu’un zarest « descendu » sur la patiente. Il faut renouveler l’opération — et cela demande parfois plusieurs séances — jusqu’à ce que le zar, parlant par la bouche de la malade, ait consenti à révéler son identité, ce qu’il fait généralement en récitant sontukkara, thème de guerre analogue aux récitations qu’en certaines circonstances les guerriers effectuent pour se vanter ou pour rendre hommage à leur chef. Beaucoup de génies peuvent ainsi se manifester et se manifesteront par la suite, dans des transes spontanées ou provoquées, possédant la malade soit parce qu’il existe des affinités entre eux, soit parce qu’ils sont concurrents.

Une fois les zarmécontents décelés, on exigera d’eux un serment ; qu’ils laissent en paix la malade et ne reviennent plus qu’à dates fixes. En échange, on promettra de leur sacrifier des victimes d’espèce, de sexe et de couleur appropriés. A l’avenir, les personnes qui se sont ainsi liées devront offrir un sacrifice au moins une fois l’an et apporter de temps à autre, outre le prix convenu, des offrandes à la guérisseuse. Pratiquement, il n’y aura jamais un seul mais une série de sacrifices, et bien d’autres offrandes, telles que bijoux et parures, voués aux zar,mais portés par les possédés eux-mêmes. Il arrivera aussi qu’on prescrive à quelqu’un, outre les sacrifices, de conserver chez soi un animal (chèvre ou coq, par exemple) dont la vue plaira aux zar et sur lequel ils se poseront, y restant sans blesser les gens. Pour certains zarfemelles, on se massera la tête avec une poule, puis avec le produit de la ponte on achètera les bijoux ou parures voulues.

Presque toujours, on procédera à des opérations très compliquées de déplacement : faire passer un zarsur une autre personne qui sera susceptible, pour une raison quelconque, de supporter sans inconvénients le génie en question ou, encore, se trouvera mieux à même de lui faire les offrandes voulues ; remplacer un zar mauvais par un zarplus bénin qui occupera la place et l’empêchera d’être occupée par des esprits moins anodins que lui (ce qui reviendra pratiquement à considérer comme un bien qu’à un mal grave ait succédé une infirmité légère) ; inoculer à la malade un génie subalterne [p. 118] dépendant d’un des grands zarde la guérisseuse et agissant comme protecteur, etc.

De toutes manières, les éléments fondamentaux du traitement sont : l’interrogatoire, la transe qui en est le moyen, le sacrifice.

L’opération consistant à faire « descendre » les zarsur la personne malade et à les amener à révéler leur nom s’exprime par le verbe falaffala, qui signifie, dans ses acceptions courantes : « écosser, extirper quelque chose qui est dans la chair », mais, dans la langue technique des balazar, signifie à peu près : « interroger ». Cette prise de possession manifeste, et non plus cachée, du malade par le zarainsi que la révélation du nom sont d’une extrême importance. « Une fois que le zar a pris nettement son cheval, il peut être prié et rendu conciliant », dit-on. Dans son ensemble, l’interrogatoire — ou, si l’on veut, diagnostic — est une opération très délicate, du fait qu’un zarn’agit jamais seul mais toujours conjointement à d’autres zar, ainsi qu’à de mauvais esprits qui se plaisent à embrouiller les choses.

Sauf dans le cas des grands illuminés, le zarn’habite pas la possédée en permanence même quand il s’agit de son génie attitré. Quand un zarvient posséder effectivement, il marque généralement son entrée ou « descente » par le gurri, expression de la transe, aux formes très différentes suivant le groupe auquel appartient le génie. Deux formes, toutefois, peuvent être regardées comme classiques : tournoiement de la tête et de l’ensemble du buste dans un plan sensiblement vertical ; mouvement pendulaire d’arrière en avant. La seconde forme — stylisation des gestes de la prière musulmane — est propre aux zarconsidérés comme islamiques. Le gurri s’accompagne d’une sorte de rugissement, suivi, quand le génie veut bien se nommer, par la récitation hachée du fukkara. Le départ du génie est marqué par un nouveau gurri.

Le gurri est généralement précédé par des bâillements, des étirements. Les femmes que j’ai interrogées m’ont dit éprouver, au moment d’entrer en transe, une sensation d’oppression, d’écrasement, une douleur aux épaules ou au côté, l’impression d’être « envahi par des abeilles » ou de recevoir des coups de lance.

Quant à la sensation éprouvée pendant le gurrilui-même, il semble qu’elle varie selon les cas et soit, de toute façon, très ambiguë. [p. 119] A toutes les questions qu’on peut leur poser à ce sujet, les possédées répondent que « c’est le zarqui fait tout » et que, pendant le gurri, « le cheval est inconscient ». Toutefois, il est certain qu’il y en a qui considèrent le gurricomme une nécessité médicale plutôt désagréable, d’autres pour qui c’est un plaisir, considéré naturellement non comme le plaisir du « cheval », mais comme celui du génie. Du point de vue des guérisseurs, on distingue : le « gurride pardon » qui est un soulagement pour la malade, le « gurride bâton » venant d’un zarhostile et qui la fait souffrir.

Dans le cas des personnes non encore initiées, on constate fréquemment une sorte d’enseignement du gurri, la guérisseuse essayant d’abord de provoquer celui-ci par des moyens mécaniques, en poussant légèrement la malade ou bien en lui remuant la tête au moyen d’un fouet passé autour de son cou. Peu à peu, les transes deviendront spontanées et se feront d’une façon de moins en moins désordonnée, sauf intrusion inopinée d’un mauvais esprit. Cela correspond, du point de vue des adeptes, au « dressage » du zarou bien au fait que les choses se clarifient et qu’il n’y a plus, comme au début, soit une multitude d’esprits qui se bousculent pour posséder la malade, soit mauvaise volonté des zarqui ne veulent pas se déclarer ouvertement.

Selon Malkam Ayyahou, le gurriest essentiellement un signe de victoire du génie qui fait s’agiter son « cheval » comme une bête qu’un chasseur vient de blesser ou comme une victime sacrificielle en train d’agoniser. Selon l’une de ses adeptes, le gurri équivaudrait à une sorte d’accouplement entre la possédée et son zar.

En ce qui concerne les sacrifices, on peut les répartir en deux espèces principales. D’abord le danqaraqui consiste essentiellement en la mise à mort d’un animal avec lequel on a massé le malade, puis en la projection du cadavre dans un fourré ou une rivière. C’est par ce rite qu’on inaugure la série sacrificielle ; il a pour but d’expulser les mauvais esprits et de faire passer la maladie dont on s’est ainsi débarrassé sur la première personne qui passera par l’endroit où la victime a été jetée. Ensuite, les dδrqa, qui s’adressent aux zar, s’effectuent chez le guérisseur ou le patient et ont pour but d’y acclimater les génies auxquels ils sont adressés. Ils consistent essentiellement en l’égorgement d’une victime appropriée, le zar[p. 120] buvant le sang et consommant la chair de la victime par l’intermédiaire de la personne possédée. On fait jurer au zarqu’il accepte bien le « sang » et c’est un serment qu’on aura mainte occasion de lui rappeler par la suite.

Quand le zar « règne », c’est-à-dire quand — lors d’un sacrifice à un grand zar— celui-ci et tous ceux de sa suite trônent, incarnés dans les possédés, la maison où a eu lieu le sacrifice est regardée comme la maison du zaret il importe d’observer une stricte étiquette. Toutes sortes d’interdits sont en vigueur tant qu’on n’a pas enlevé les roseaux dont le sol est jonché pour figurer la brousse. Défense d’en ramasser des tiges et de les casser, car ce serait « briser le bois de chance du zar ». Défense de s’essuyer les mains avec. Défense de gratter la terre du bout d’un bâton. Défense de tuer la vermine, car « dans la maison de l’awlya (ou grand illuminé) (1) on ne doit tuer que des bêtes qui se mangent », c’est-à-dire seulement des animaux domestiques comestibles — les bêtes de sacrifice — ou des gibiers de chasse. Défense aussi, tant que le plateau à café rituel est découvert, de rester assis les pieds étendus. De même on ne doit jamais, ayant bu le café, poser sa tasse à terre, ou la reposer sur le plateau sans passer par l’adepte préposée à cet office. Défense d’appeler les personnes possédées par des noms autres que ceux des zarqui leur ont été assignés pour la journée.

Ces interdits — qui sont multiples — semblent, en quelque sorte, être l’illustration de tous les interdits qu’il faut observer, dans la vie courante, pour ne pas encourir le châtiment du zar. A ceux qui les enfreignent, les wδreza— ou adeptes subalternes représentant les pages du grand zar— font payer des amendes, sous menace de les attacher. Par brimade, et pour obtenir de menus dons ou simplement de quoi acheter des boissons qui seront consommées au cours de la fête, les wδrezaguettent jusqu’aux moindres manquements, ne laissant passer aucune occasion de prélever une amende. Cela donne lieu à des procès burlesques, que juge le grand zar.

Les wδrezaparlent une langue spéciale qui est un amharique [p. 121] déformé phonétiquement, avec certaines périphrases, des expressions prises à contresens, des termes spéciaux et des mots empruntés à l’arabe. En règle générale, chaque zarparle dans la langue du pays qui est réputé être son pays d’origine. Durant toute la fête à laquelle donne lieu le sacrifice, on est dans le monde du zaret l’on a ici l’image de ce qu’est la vie du génie dans sa brousse. Devant la bête égorgée, récitant son thème de guerre, il fait son gurri de victoire comme lorsqu’il vient de dominer un malade ou de vaincre un mauvais esprit dont il est l’ennemi. Paré de la dépouille de la victime (son plumage, dit sallaba ou « trophée » s’il s’agit d’un poulet ; sonmoraou péritoine ainsi que sa peau ou dam, labsu, « vêtement de sang » s’il s’agit d’un ovin ou d’un caprin ; le péritoine et l’estomac, quand il s’agit d’un bovidé), il triomphe comme le chasseur qui vient d’abattre un grand gibier. Au moins durant ce temps il laisse son « cheval » en paix, puisqu’il a reçu le sang et qu’il est rassasié. Autour de lui sont les zarsubalternes, qui lui sont comme une cour ou une garde attentive à la moindre infraction à la règle, de manière à pouvoir exiger d’autres dons, d’autres offrandes et, au besoin, prendre d’autres victimes. De sorte qu’en pratique un sacrifice ne réussira presque jamais, parce qu’il y aura toujours eu, sur un point ou sur un autre, une négligence ou un manquement quelconque.

Tous les fidèles d’un même zar— ses aqwadas, c’est-à-dire ceux qui lui font des offrandes, des sacrifices, qu’ils soient ou non des possédés — ont droit à la protection de ce zar. On considère, d’autre part, que cela crée entre eux comme un lien de parenté.

« Il n’y a pas un zarqui ne soit prié, pas une église qui ne soit embrassée », dit un proverbe. Outre qu’il équivaut un peu à notre expression « se vouer à tous les saints » et laisse entendre que les zarne laisseront jamais leurs malades en paix et qu’après avoir payé sa dette à l’un il y en aura toujours un autre à prier, ce proverbe exprime aussi qu’autour de chaque grand zarou groupe de grands zar, il se forme comme une espèce d’église, dont le clergé est constitué par la guérisseuse et ses principales adeptes, la masse des fidèles par la majorité de femmes et le petit nombre d’hommes qui fréquentent les réunions.

Dans les rapports des confréries entre elles et l’organisation interne de chacune, on trouve le reflet de la distribution des zarpar [p. 122] dignités et par catégories. Chaque possédé occupe, dans le monde visible de la confrérie, le rang occupé par son zarattitré, dans le monde invisible des zar. De même que les zar de groupes différents sont fréquemment rivaux entre eux, les confréries sont souvent concurrentes et leurs chefs se jalousent, chacun prétendant être le plus grand — c’est-à-dire détenir les zarles plus importants et être le seul à les détenir authentiquement —, tout comme il y a des zar menteurs qui, par la bouche des possédés, déclinent une fausse identité, se donnant pour plus grands qu’ils ne sont réellement. Cette idée de groupe, de parti ou de clan est une chose entendue pour tous les guérisseurs. Avant de soigner un malade, on procède à une combustion d’encens, dont l’observation permet de déterminer si les« »fronts » (ou chances) du malade et du guérisseur s’accordent. Dans le cas positif, on soigne le malade ; dans le cas négatif, les guérisseurs consciencieux l’envoient chez un autre guérisseur.

Dans la vie courante des Abyssins, le zarjoue un rôle important. Il intervient non seulement dans les maladies, mais dans les discussions d’intérêts et les affaires de famille (mariages, divorces, accouchements). Il est souvent cause de divorce, les maris prenant ombrage de l’assiduité de leurs femmes aux réunions de la confrérie et celles-ci passant d’ailleurs souvent pour des dévergondées. Le cas le plus normal de possession étant celui d’une femme par un génie mâle, qui lui est attitré, le zar, se comportant comme une espèce de mari, est censé provoquer le divorce, par jalousie à l’égard du mari réel.

Le grand possédé n’est pas seulement guérisseur, mais peut être consulté comme devin, arbitre, directeur de conscience, conseiller. Pour chacune des activités de sa vie — y compris les diverses pratiques médicales — il a un zar particulier, préposé à cette activité. A tel point que sa personnalité réelle peut disparaître complètement et qu’une femme comme Malkam Ayyahou, par exemple, constamment possédée par un génie, même en dehors de toute transe, ne parlait jamais d’elle-même qu’à la troisième personne, ainsi qu’il est de rigueur quand un zarparle de, son « cheval ». Regardant vivre Malkam Ayyahou durant plusieurs mois, j’en suis arrivé à considérer que ses zar lui constituaient une sorte de vestiaire de personnalités qu’elle pouvait revêtir selon les nécessités et les hasards divers de [p. 123] son existence quotidienne, personnalités qui lui offraient des comportements et des attitudes tout faits, à mi-chemin de la vie et du théâtre.

En résumé, la notion de zarest une notion complexe, très malaisée à définir. Il est d’abord difficile, comme pour toutes les notions de cet ordre, de discerner comment, dans l’esprit des Abyssins, se présente exactement, quant au zar, la liaison de cause à effet. Beaucoup d’Éthiopiens disent que le zar est la même chose que le qolë, génie local ou domestique auquel on rend un culte tout à fait avoué, ou la même chose que le wδqabi, sorte de génie personnel ou d’ange gardien. Mais cette notion même de wδqab ne peut, du point de vue européen, se définir clairement ; en même temps qu’elle implique l’idée d’esprit gardien, elle implique celles de chance, de charme, de beauté, de correction morale, de prestige… Voyant quelqu’un devenu laid, malheureux, maussade ou débauché, on dira : « Ah ! son wδqab l’a quitté… » Inversement, à quelqu’un qui s’est mis en colère sans raison on a pu dire : « Arrête, pour que ton wδqabne te quitte pas… » On voit qu’il est impossible de dire ici si la chance, le prestige de l’homme l’ont quitté parce que son wδqabs’en est allé ou si, inversement, le wδqabs’en est allé parce que l’homme avait déjà perdu son prestige. Il est tout au plus possible d’en conclure que le wδqabest non seulement le gardien, mais la substance même du prestige.

La même chose se produit pour le zar.On dit communément que le zars’attaque de préférence aux gens beaux. Or, un adepte, au cours d’une réunion, regardant des femmes que leur zarvient de quitter la transe finie, fait la réflexion suivante : « Quand le zarest parti, le wδqabdes femmes part… Ah ! c’est le zarqui embellit leur visage… » Là encore, il est difficile de savoir si c’est le zarqui est cause de beauté ou la beauté cause de zar.

« Le zarressemble à son cheval », dit-on. Il faut en déduire qu’on tendra toujours à assigner comme génie attitré à un individu donné un zardont les caractères idéaux seront conformes aux caractères réels de cet individu donné ; on expliquera cette ressemblance en admettant, ou bien que le zara possédé la personne en question en vertu de cette affinité, ou bien que, possédant la personne, il lui a imprimé son propre caractère. [p. 124]

Une autre difficulté tient au nombre énorme des zar, à leur grande variété et à un certain brassage historique des notions. On constate, d’une part, une tendance au syncrétisme, les adeptes du zar adjoignant aux zarqu’ils considèrent comme proprement abyssins des zard’autres pays modelés sur des croyances différentes ; d’autre part, une tendance à englober sous le terme de zar une quantité d’esprits, de forces et de notions qui sont peut-être différents. Un obstacle de plus provient du fait que le mot zarest en lui-même assez imprécis, désignant à la fois le génie, la possession qui est sa façon commune d’agir, et même, par extension, la personne possédée.

Quoi qu’il en soit, on peut considérer le zar classique, c’est-à-dire le zarréputé ambara et chrétien, comme un génie tutélaire, moins strictement localisé que le qolë(puisque, au moins durant sa saison de voyage, il se manifeste très loin du lieu qui passe pour sa résidence habituelle), plus individualisé que le wδqabi, qui semble bien rester une notion assez générale de prestige et de chance.

Sous sa face sombre, il se rapproche des puissances maudites, puisqu’il est personnification de maladie et qu’on lui attribue parfois des faits tels que la procréation des monstres.

Sous sa face claire, il est un protecteur, au moins pour ceux de son groupe, de son parti, c’est-à-dire de ceux qui lui rendent un culte. Par ce côté, il touche aussi à la notion d’honneur, et j’ai entendu des femmes, parlant de leurs grands zar de famille, les étaler comme des titres de noblesse.

Dans les cas où tel zarest regardé comme lié à telle activité ou tel comportement, l’on peut se demander, par ailleurs, si le zaren question n’est pas, du point de vue indigène, simple figuration mythique de ce comportement, plutôt qu’esprit supposé effectivement inspirateur ou possesseur ; ainsi, quand une personne est censée incarner tel génie au moment où elle se livre à tel comportement (par exemple, un zar réputé coléreux, si elle est en colère), le zarconstituerait pratiquement une sorte de masque de théâtre que la personne ne ferait que revêtir (en devenant, d’ailleurs, le zar,du seul fait qu’elle l’ait revêtu).

Dans les cas où, d’autre part, le zar est regardé comme cause ou personnification de maladie, il est permis de penser qu’attribuer [p. 125 :ainsi le mal à un génie particulier (qui se manifeste avec un nom, des caractères et des symptômes conventionnels) revient à imposer au mal une forme déterminée, à en fabriquer une image sur laquelle on peut agir à son gré, supprimant certains symptômes qu’on avait d’abord plus ou moins volontairement suscités, comme si cela devait entraîner une modification du mal réel.

Quant à la manière même dont est conçu le traitement, l’on y trouve des idées qu’il importerait d’élucider : idée du mal consécutif à une faute ou à un désir contrarié ; idée qu’à un mal qui couve peut être préférable un mal déclaré ; idée profonde de rachat, de déplacement, d’échange, — sorte de principe de la circulation du mal qu’on pourrait presque comparer à notre principe de la conservation de l’énergie. Mais ce sont là des problèmes que je ne prétends pas faire autre chose que poser.

Note

(1) En arabe, wali, nom donné aux thaumaturges qui possèdent la connaissance de Dieu non par science, mais par illumination.

LAISSER UN COMMENTAIRE