Louis Schneegans. Documents relatifs à l’histoire des procès de sorcellerie, dans le Haut-Rhin, dans la seconde moitié du seizième siècle. Extrait de la « Revue d’Alsace, pubiée par M. Charles Bœrsch », (Strasbourg), deuxième série, tome troisième, 1837, pp. 360-376.

Louis Schneegans. Documents relatifs à l’histoire des procès de sorcellerie, dans le Haut-Rhin, dans la seconde moitié du seizième siècle. Extrait de la « Revue d’Alsace, pubiée par M. Charles Bœrsch », (Strasbourg), deuxième série, tome troisième, 1837, pp. 360-376.

Louis Schneegans (1812-1858). Historien archiviste de la ville de Strasbourg. Après avoir débuté dans les études de droit, il devient avoué au barreau de Strasbourg, mais il y devient rapidement bibliothécaire.

Quelques publications :

— Le grand pèlerinage des Flagellants à Strasbourg, en 1349, G. Silbermann, 1837.

— Die steinernen Maenner zu Strassburg (Bâle), 1845

[p. 360]

DOCUMENTS

RELATIF

A L’HISTOIRE DES PROCÈS DE SORCELLERIE,

DANS LE HAUT-RHIN,

DANS LA SECONDE MOITIÉ DU SEIZIÈME SIÈCLE.

Il n’est point d’erreur et d’égarement dans lesquels la raison humaine ne puisse tomber. Chaque siècle a ses préjugés, ses superstitions, dont les hommes graves et éclairés ne peuvent eux-mêmes se défendre ; sous lesquels les hommes supérieurs sont forcés de courber la tête aussi bien que les hommes médiocres et vulgaires. Tel est l’empire que l’esprit du siècle et l’éducation exercent sur l’intelligence humaine.

Et lors seulement que nous reportons nos pensées en arrière ; lorsque d’un regard nous embrassons cette série de siècles de ténèbres et d’ignorance ; lorsque, d’un coup d’œil, nous mesurons l’abîme immense qui nous sépare de ce monde passé à jamais, nous sommes étonnés du chemin que l’humanité a parcouru, des [p. 361] progrès salutaires qui se sont opérés dans l’état de la société ; et nous nous demandons avec surprise comment la raison humaine a-t-elle pu surmonter tant d’obstacles qui s’opposaient à son affranchissement, comment la lumière a-t-elle pu vaincre toutes ces entraves !

En feuilletant le grand livre de l’histoire, en passant en revue les égarements qui, tour à tour, ont aveuglé l’intelligence de l’homme, on n’en trouve pas, peut-être, qui ait eu des conséquences plus déplorables que la sorcellerie, la croyance à l’existence d’esprits infernaux et malfaisants, et à leur influence sur les choses humaines. En vous rappelant les crimes atroces que cette croyance a fait commettre, les flots de sang qu’elle a fait verser, les innombrables meurtres judiciaires dont elle a été la cause, ne sentez-vous pas involontairement le rouge vous monter au front ? Ne voulez-vous pas vous défendre d’un sentiment de honte qui, malgré vous, vient s’emparer de votre âme, au souvenir de cette aveugle superstition qui dominait l’imagination de nos ancêtres ?

L’origine de cette croyance se perd dans la nuit des temps ; aucune époque, aucun pays, aucune nation n’a pu se soustraire entièrement à son empire ; elle a pesé sur l’humanité dans l’antiquité comme dans les siècles de l’ère nouvelle ; le Christianisme en a souffert autant et plus encore que le paganisme.

C’est que ce désir ardent de connaître et de dévoiler l’avenir ; celte soif brûlante de rechercher et de comprendre ce qui est occulte ; ce besoin pressant de sonder et d’approfondir des abîmes qui doivent à jamais être inaccessibles à nos regards, est comme un instinct inné à l’homme, inséparable de l’essence de son être, qui le domine à tous les âges, dans toutes les situations de la vie, dans toutes les conditions, dans enfance comme dans la vieillesse, dans l’ignorance comme dans la lumière, dans le bonheur comme dans l’adversité. [p. 362]

Quel est celui d’entre nous qui ignore le rôle brillant qu’a joué l’art de la devination chez les peuples de l’ antiquité ? Les oracles, le dire d’un jongleur, n’ont-ils pas souvent décidé, non-seulement de l’issue des batailles, mais des destinées des empires, du sort des nations ?

Le Christianisme recueillit dans l’héritage du monde païen cette superstition transmise de père en fils, de peuple à peuple, de siècle à siècle. Le préjugé avait jeté des racines trop profondes pour qu’il eût pu le détruire et l’extirper ; il ne put que le modifier.

La superstition acquit même une nouvelle force par son alliance avec la croyance à l’existence de Satan et à son influence sur les destinées humaines. La persuasion qu’il était possible à l’homme d’entrer en rapport avec le génie du mal, avec Satan et ses esprits infernaux, soit pour acquérir à leur aide et en leur vendant son âme dans l’autre vie, des avantages temporels, soit pour assouvir ses sentiments de vengeance contre des ennemis, pour leur causer du dommage ou amener leur perte, se répandit généralement dans les siècles du moyen âge. Plus devenaient profondes et impénétrables les ténèbres de l’ignorance, moins on pouvait expliquer d’après les lois organiques de la nature les phénomènes qui sortaient de la sphère des événements ordinaires, plus cette superstition, sur l’influence du diable, sur les destinées de l’humanité, gagnait de terrain et étendait son empire. La sorcellerie plane comme un spectre sur tout le moyen âge ; l’aveuglement était universel, et il y avait autant d’impiété à révoquer en doute l’existence du démon et de ses aides qu’à nier l’existence de Dieu. Les contes les plus étranges, les plus extravagants circulaient dans les pays sur les calamités dont Satan abreuvait le genre humain ; sur les artifices, les séductions qu’il employait pour perdre les âmes et les entraîner dans l’enfer ; sur les mille formes diverses que revêtaient le diable et ses accolytes pour tromper les [p. 363] faibles ; sur les maléfices que les sorciers et les lutins, ceux qui s’étaient voués au culte de Satan, faisaient aux hommes et aux animaux. Chaque province, chaque ville, chaque village, jusqu’au dernier hameau, avait sa tradition ; toute l’Europe ne paraissait peuplée que de sorciers et de lutins. L’ignorance, la crédulité, la peur, grossissaient sans cesse ces absurdes rumeurs. Les hommes étaient sous le poids d’un crainte continuelle ; ils ne savaient assez être sur leurs gardes, assez se prémunir contre les embûches que leur dressaient le diable et ses génies infernaux ; ils ne savaient assez éviter de tomber dans ses filets.

L’histoire de la science de la sorcellerie, des sciences noires et occultes, de l’art de prédire l’avenir, d’opérer toute sorte d’effets merveilleux par l’évocation ou par le concours d’esprits infernaux, fait partie de l’histoire du moyen âge. Durant ces siècles, la puissance des sorciers et des magiciens ne connut point de bornes. Qui ne connait point l’influence que, dans des siècles plus rapprochés de nous, l’alchymie, l’astrologie, ont exercé souvent, même sur des hommes de génie, sur des monarques, des hommes d’état, des généraux, des savants ?

L’histoire de la science de la sorcellerie, des sciences noires et occultes, de l’art de prédire l’avenir, d’opérer toute sorte d’effets merveilleux par l’évocation ou par le concours d’esprits infernaux, fait partie de l’histoire du moyen âge. Durant ces siècles, la puissance des sorciers et des magiciens ne connut point de bornes. Qui ne connait point l’influence que, dans des siècles plus rapprochés de nous, l’alchymie, l’astrologie, ont exercé souvent, même sur des hommes de génie, sur des monarques, des hommes d’état, des généraux, des savants ?

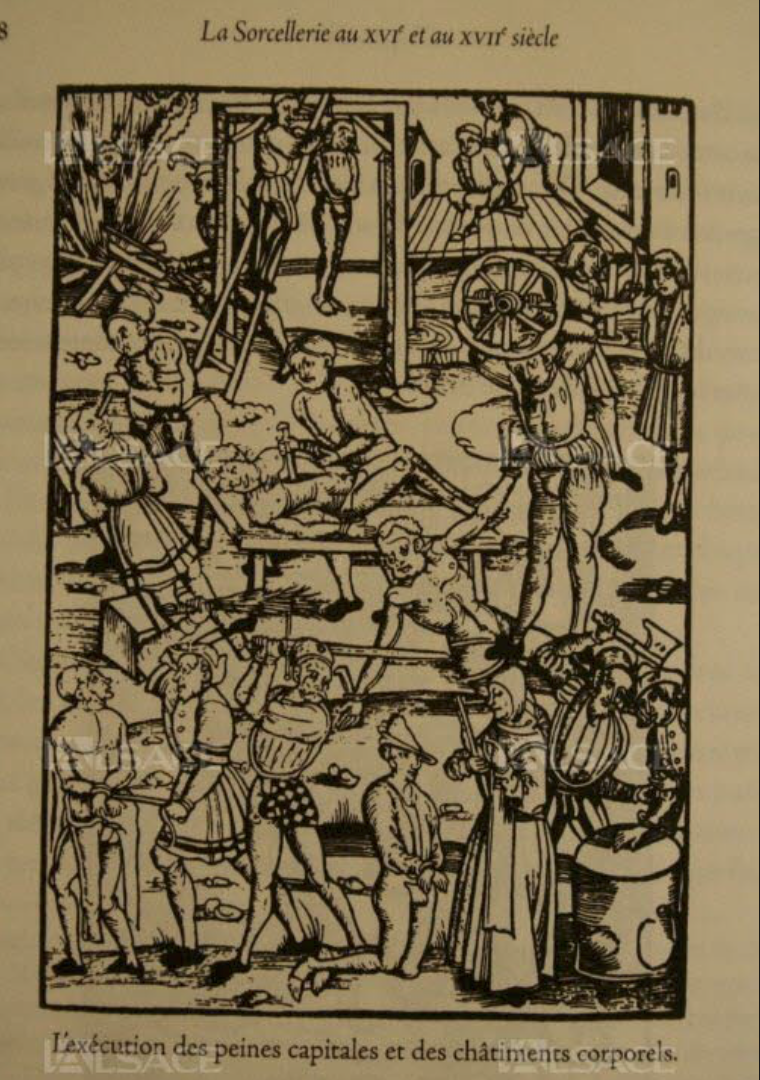

Et comme celui qui s’adonnait au diable devait nécessairement abandonner et renier Dieu ; comme celui qui pouvait renoncer au salut éternel de son âme, pour jouir sur la terre de quelques profits mondains, devait nécessairement avoir de mauvaises intentions et le cœur dépravé ; comme enfin cet art damnable menaçait incessamment les hommes dans leur vie, dans leur santé et dans leurs biens, la sorcellerie était réputée le plus grand des crimes. La législation barbare de ces siècles assimilait ce crime illusoire à celui de l’hérésie, et les flammes consumaient sans pitié celui qui en était convaincu ou seulement accusé.

Si l’eau bénite, les reliques, les chapelets, l’excommunication du prêtre ne pouvaient vaincre les maléfices des sorciers et des magiciens, le juge du moyen âge était moins impuissant contre [p. 364] ces malheureux. Les sorciers ne trouvaient point de grâce devant les tribunaux. C’était en vain s’ils tentaient d’émouvoir le cœur du magistrat ; ils étaient impitoyablement condamnés au dernier supplice : le feu pouvait seul expier le plus grand de tous les forfaits ; car, d’après la jurisprudence d’alors, le crime de sorcellerie renfermait à lui seul quinze autres crimes, dont le moindre méritait la mort.

Les accusations les plus absurdes suffisaient pour mettre la justice sur les traces d’un sorcier. La procédure suivie à leur égard, était des plus expéditives et des plus sommaires ; et quel que fût le système de défense de l’accusé, l’issue du procès était toujours la même : la mort les attendait irrévocablement, qu’ils fissent l’aveu du crime qu’on leur imputait, ou qu’ils le niassent. S’ils refusaient d’en convenir, la torture était là avec ses horribles tourments pour leur arracher l’aveu d’un crime qu’ils ne pouvaient avoir commis.

Les sorciers étaient privés du peu de garanties que la législation sauvage de ces temps assurait aux autres accusés. La loi permettait de leur appliquer la question, même dans les cas où elle en défendait l’usage dans les procès ordinaires. Ils subissaient un simple interrogatoire de quelques instants, et, à défaut de preuves concluantes, les allégations les plus extravagantes, les plus frivoles suffisaient au juge pour les condamner !

Avec un tel système, les coupables ne pouvaient point manquer. Aussi les bûchers se dressèrent-ils de toutes parts, et des milliers de malheureux expièrent, dans les plus affreux tourments, un crime qui ne pouvait exister !

Tantôt c’était un homme ou une pauvre fille accusés d’avoir signé un pacte avec Satan ; tantôt c’était un savant qui, pour avoir des connaissances plus étendues que le vulgaire, ne pouvait les devoir qu’aux inspirations de l’enfer ; tantôt le sorcier ou la sorcière avaient, par leurs maléfices, suscité un orage, fait dévaster par la foudre ou la grêle le champ de leur voisin ; tantôt ils [p. 365] avaient, par le secours des esprits infernaux, occasionné une maladie, une contagion, ou jeté un sort sur des troupeaux, et les avaient ainsi frappés de mortalité ; le plus souvent c’était une vieille fille ou matrone, dont tout le crime consistait à vivre depuis cinquante, soixante, soixante-dix ou quatre-vingts ans, d’être maigre et desséchée, et couverte de rides. Mille autres accusations de même force et plus absurdes encore alimentaient sans cesse les bûchers !

L’aveuglement était tellement profond, que des visionnaires se crurent eux-mêmes des sorciers ; que des hommes dont l’imagination était frappée des mille contes qu’ils entendaient tous les jours retentir à leurs oreilles, allaient se dénoncer et se livrer volontairement à la justice.

En 1484, les procès de sorcellerie furent solennellement introduits en Allemagne, par une bulle du pape Innocent VIII ; et un code, publié en 1489, sous le titre de malleus maleficorum (marteau des maléfices), et qui parut sous l’approbation spéciale de l’autorité, déterminait les règles de l’instruction et de la procédure à suivre envers les sorciers et les sorcières.

Au milieu de ces ténèbres, la lumière perçait bien de distance â distance. Des hommes de génie, qui devançaient leur siècle, s’élevaient avec énergie contre cette triste superstition, et cherchaient à opposer une digue aux progrès et aux effroyables dévastations d’un aveuglement si funeste. Ce fut en vain. Leurs nobles efforts ne purent déchirer le bandeau épais qui couvrait les yeux des peuples ; leur voix fut étouffée par les cris d’une stupide ignorance, et alla se perdre dans les ténèbres.

Néanmoins, ces généreux essais ne furent pas tout â fait sans résultat. Les accents de la raison et de la vérité jetèrent l’indécision dans quelques âmes ; le doute s’empara peu à peu des esprits, et prépara ainsi les yeux à ne pas être éblouis par l’éclat de toute la lumière.

La renaissance des arts et des sciences aux quatorzième et [p. 366] quinzième siècles ne purent extirper cette prévention fatale, pas plus que la réforme religieuse du siècle suivant. Cette superstition survécut aux coups terribles qui firent s’évanouir tant de préjugés surannés. Le dix-huitième siècle devait encore, même dans ses dernières années, assister, dans plusieurs pays de l’Europe, au spectacle honteux et déchirant du supplice de sorciers ! Et aujourd’hui même cette croyance antique est loin d’avoir perdu tout son empire sur les esprits ; elle n’est pas encore entièrement effacée de nos mœurs. Toutefois, battue en brèche, attaquée incessamment par les armes de la raison et de la vérité, de la science et des lumières et par la législation même, elle perd tous les jours quelques pieds de son terrain, et finira tôt ou tard, il faut l’espérer, par disparaître entièrement et sans retour.

En Alsace, comme ailleurs, cette superstition a fait d’innombrables victimes ; des milliers de prétendus sorciers ont été exterminés par le fer et le feu, et ont rougi le sol natal de leur sang innocent. Ces persécutions atroces, il faut le dire, quoique à regret, se sont étendues jusqu’à des temps qui ne sont pas encore fort éloignés de nous. Il y a deux siècles justement, encore au commencement du dix-septième siècle, de 1615 à 1635, dans l’espace de vingt années seulement, il n’y eut pas moins de cinq mille sorciers brûlés dans l’évêché de Strasbourg ! Entendez-vous, cinq mille innocents immolés à un vain préjugé, à une superstition illusoire, dans un si court espace de temps ! Les archives de la préfecture du Bas-Rhin sont là pour attester la vérité de cette assertion.

Et aujourd’hui même, à l’heure qu’il est, parcourez nos villes si industrieuses, nos villages si tranquilles et si laborieux, et vous trouverez encore, non-seulement dans le souvenir des vieillards, mais chez la jeunesse joyeuse, cette tradition antique, vivante, palpitante !

Il est entre autres une vallée superbe que vous avez peut-être déjà parcourue, et dont vous aurez alors admiré les charmes [p. 367] ineffables que la nature y a semés à pleines mains, où cette croyance existe encore dans toute sa force : c’est la belle vallée de Münster, dans le Haut-Rhin.

Questionnez une fois les habitants de ces vallées fraîches et riantes, et vous recueillerez de leur bouche l’historique des maléfices divers que les sorciers jettent tous les jours encore sur leurs troupeaux et leurs moissons. Et si, par hasard, il vous arrivait d’élever le moindre doute sur ce que vous venez d’entendre, vous verriez le montagnard vous démontrer gravement, la Bible à la main, l’existence de Satan et de ses esprits infernaux. Eh bien ! jugez d’après cela combien les sorciers et les lutins ont dû être fréquents dans ces montagnes boisées, il y a- quelques siècles, combien ces beaux vallons ont dû être infestés par les lutins et les esprits malfaisants de l’enfer !

Les petites archives de la ci-devant ville libre et impériale de Münster, dans la vallée de Saint-Grégoire, renfermaient à la fin du dernier siècle, une collection de lettres et de missives éparses dans dix-huit gros volumes in-folio. Cette collection, dit l’auteur auquel j’emprunte ces détails, embrasse un espace de temps de deux cents ans ; elle commence dans la seconde moitié du quinzième siècle, et va, presque sans interruption, jusqu’à la fin du dix-septième siècle. Les lettres sont adressées par le magistrat, l’abbé ou le greffier de Münster à différentes personnes demeurant dans diverses localités. Elles contiennent tantôt un avis sur des affaires politiques qui concerne quelque ville ou le saint Empire lui-même ; tantôt c’est un mémoire ou une consultation sur des questions de droit ardues et difficiles ; tantôt encore ces lettres sont relatives à des affaires particulières, et donnent des aperçus très-instructifs sur l’esprit, les mœurs et les usages de nos ancêtres.

Mais cette collection attire en même temps l’attention de l’amateur de l’histoire d’Alsace. En parcourant ces dix-huit formidables volumes poudreux, il se voit ramené parfois dans des [p. 368] temps plus reculés, et il n’est pas rare qu’à des endroits où il s’y attendait le moins, il soit tout étonné de découvrir, isolés et comme perdus entre des lettres d’une date bien postérieure, des actes, des pièces, des relations pleines d’Intérêt sur des événements du douzième jusqu’au quinzième siècle.

Sous ce rapport, la collection de Münster renfermait entre autres un grand nombre de lettres et de documents relatifs à des procès de sorcellerie ; c’étaient pour la plupart des consultations adressées par des jurisconsultes et des docteurs de Strasbourg au magistrat de Münster, mémoires, qui, il faut le reconnaître en l’honneur des savants strasbourgeois, penchaient toujours pour la clémence et l’indulgence. Un autre document précieux, inséré après plusieurs lettres datées de 1596, fait comme le complément de ces missives : c’est un code complet, renfermant des instructions adressées au juge sur le mode de procédure à suivre contre les sorciers.

Un vénérable ecclésiastique qui, pendant longues années, était pasteur à Münster, dont le souvenir vit encore au fond de la vallée de Saint-Amarin, et dont le nom est encore prononcé avec un profond respect par les habitants de ces vallées, feu M. Lucé, le digne ami du célèbre chantre alsacien Pfeffel, et qui lui-même était visité par les muses, a découvert cette pièce curieuse dans les archives de Münster ; et c’est d’après son manuscrit, copié sur l’original, que je transcris les passages les plus marquants de ce remarquable document, qui, malheureusement a été suivi dans la pratique de préférence aux consultations charitables des légistes de Strasbourg.

Je ne sais si ces documents existent encore. Des recherches qu’un parent de feu M. Lucé a bien voulu faire sur ma prière, et qui sont restées infructueuses, feraient croire que ces volumes ont été égarés, comme tant d’autres titres précieux, pendant nos orages révolutionnaires.

Je suis donc forcé de me borner aux extraits suivants tirés [p. 369] du manuscrit qu’un hasard a fait tomber entre mes mains.

L’auteur, dont le nom et le domicile ne se trouvent indiqués nulle part, parle d’abord de la grandeur et de la malignité du crime de sorcellerie. « Ce crime, dit-il, est tellement grand, tellement immense, qu’il comprend en lui presque tous les autres délits et les supasse tous. Car il déshonore et outrage la majesté suprême de Dieu ; il blesse l’autorité et toute la communauté chrétienne ; il fait commettre les péchés les plus grossiers et les plus honteux ; il souille et endommage, au détriment de toutes les créatures, les hommes, les animaux, l’air et les éléments, les moissons, les blés, les légumes et les fruits ; et ce qui est encore le plus grand préjudice que cause ce crime, il prive le corps et l’âme du paradis promis et de la patrie céleste, et il associe ceux qui s’y adonnent à nos ennemis implacables, aux esprits damnés et impies de l’enfer ; c’est pour cela aussi que ceux qui sont possédés de la sorcellerie, sont appelés, dans le langage légal, ennemis du salut des hommes (Feinde de, menshlichen Heils.) »

Après cette introduction, l’auteur indique ce que des juge, probe, doivent savoir et faire pour remplir leurs fonctions avec conscience, et en connaissance de cause. Qu’ils apprennent avant tout, dit-il, qu’ils s’appliquent avant tout à distinguer les indice, ou les marqes auxquels ils reconnaissent s’ils ont la faculté elle droit d’arrêter les suspects et de les mettre à la torture. L’auteur passe sous silence les cas connus qu’il appelle les cas incontestables (die unstreitigen Falle), tels que celui lorsque des personnes suspectes sont surprises et saisies en flagrant délit dans des lieux étrangers, dans la cuisine ou la cave d’autrui, ou dans les forêts, ou lorsqu’elles se trahissent elles-mêmes en prenant la fuite. Il passe ensuite aux cas difficiles, c’est-à-dire, à ceux où des personnes sont en mauvaise odeur, sans qu’il existe cependant contre elles des preuves certaines, principalement lorsqu’elles ont été désignées comme complices par des sorciers, avant leur exécution [p. 370] Là où ces deux circonstances se rencontrent, surtout lorsque le supplicié a persisté dans sa dénonciation au moment de sa mort, il y a toujours motif suffisant pour l’arrestation et l’application de la question.

« Je sais bien, continue-t-il, que plusieurs académies, parmi lesquelles il cite Bologne (Bononien), Padoue, Fribourg et Ingolstadt, diffèrent d’avis et combattent cette opinion, et prétendent que de semblables témoins sont infâmes et parjures en Dieu, et ne méritent pour cette cause aucune créance ; mais, ajoute-t-il, comme le crime de sorcellerie est un crime secret et caché qui ne peut jamais être commis sans la participation de complices, il est permis d’arrêter et d’appliquer la question sur de simples dénonciations ; l’objection, que ces témoins sont infâmes et parjures, ne prouve rien ou prouve trop. Car comment se ferait-il qu’un juge pût avoir le témoignage de personnespieuses et probes ? Un homme pieux ne peut avoir connaissance et déposer de pareils forfaits, à moins qu’il n’ait lui-même auparavant perdu toute conscience, et qu’il ne se soit engagé dans la société damnée, en sacrifiant corps et âme. Et dans le cas où l’on ne voudrait pas s’en référer au dire d’un seul, il faudra «admettre la déposition de deux ou de plusieurs, pour qu’ici s’accomplisse aussi ce qu’a dit, notre Sauveur, saint Matthieu, XVIII, que la certitude de toute chose doit dépendre de la parole de deux ou de trois témoins »

Toutefois, le prudent écrivain observe qu’envers des personnes de rang et de condition plus élevée, particulièrement envers des ecclésiastiques et des docteurs, il faut avoir des preuves plus complètes et plus certaines, parce que, dit-il, ces hommes, en leur qualité de directeurs, de maîtres et d’instituteurs du peuple, sont naturellement plus exposés que d’autres aux traits de l’envie et de la jalousie, et ne peuvent complaire à tous dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur autorité.

Après s’être livré à celle discussion des différentes espèces [p. 371] d’indices, discussion que l’auteur a soin de qualifier lui-même d’examen approfondi, équitable et impartial, il passe à l’interrogatoire, aux différentes questions que des jugés et des examinateurs sages et prudents doivent adresser aux accusés avant et pendant J’application de la question.

Voici la traduction littérale de son formulaire :

« On demande, dit-il, quel est l’hommage que les sorcières et les lutins rendent à l’esprit damné, et le serment qu’ils lui prêtent. De quelle manière et avec quelles solennités et cérémonies cela a lieu. Comment ils sont venus chez lui. Ce qu’ils lui ont promis. En quels termes ils ont fait la promesse. Quelle promesse réciproque le diable leur a donnée. Quel profit, argent, honneur et bien ils espèrent obtenir de lui. De quelle manière ils ont été transportés sur les lieux où se célèbre le sabbat et les danses magiques. S’ils y vont ou s’ils y sont conduits à pied. En quoi consiste la graisse de sorcière (Hexen-Schmœr), dans quels lieux et avec quels artifices les sorcières la préparent et la cuisent. Avec quelles choses elles blessent et tuent les hommes, les animaux et les fruits. Quelles sont celles qui se rendent d’abord aux danses magiques, et celles qui y viennent après. S’il est bien certain qu’elles traversent les airs en figure corporelle, et veillant pour se rendre à leurs assemblées. Avec quelle occasion ou à l’aide de quels moyens elles font le trajet. Si, parfois, elles n’en ont peut-être que rêvé. Si, lors de ces réunions, elles voient leurs confrères et les esprits infernaux par l’effet d’une fascination, ou si elles les y voient de leurs yeux corporels, réellement et véritablement. Quels sacrifices et services elles rendent et sont obligées de rendre à leur idole. Ce qu’elles ont à faire avec le plus de zèle et le plus souvent. Combien et quelles personnes ensorcelées se sont trouvées avec elles aux lieux d’assemblée et auprès des esprits infernaux, et quelle est la durée ordinaire des réunions. Ce qu’elles y font. Combien de temps elles ont l’habitude d’y rester ; à quels endroits se tiennent ces assemblées, [p. 372] si c’est dans des lieux sauvages, sur les montagnes, dans des maisons d’autrui, etc. »

L’auteur aborde ensuite le mode d’appliquer la question (die Art und Weise zu foltern).

L’équité et la pitié exigent bien, dit-il en commençant, que l’on ménage les coupables qui sont de même nature que nous, et qui, comme nous, ont de la chair et du sang, et qu’on leur épargne des questions difficiles et pénibles. Cependant le droit permet, et la raison l’apprend déjà, de torturer plus rudement que dans les cas ordinaires, parmi lesquels le crime de sorcellerie occupe la première place. Toutefois, les docteurs les plus savants sont encore indécis, s’il faut, avant de procéder à cette opération, couper les cheveux aux sorciers, les laver sur tout le corps et ne les revêtir que d’un sac ; néanmoins l’affirmative parait préférable, pour que ni la poussière d’enfer, ni les racines et les signes magiques ne puissent leur donner quelque charme, les rendre invulnérables, et les empêcher d’avouer leur méfait. Des académies célèbres diffèrent également sur la question de savoir si, après avoir fait subir la question à deux reprises, le juge est autorisé à l’appliquer une troisième et une quatrième fois ; cependant le plus grand nombre décide que l’on ne doit questionner personne plus de trois fois, et cela à trois jours différents, et toujours quatre ou cinq heures seulement après le dîner.

Quant à la torture en elle-même, il est toujours prudent de s’en tenir à celle qui est usitée dans le pays, pour ne point risquer que les questionnaires poussent trop loin leur zèle, et, par suite de leur inexpérience des instruments de torture, cassent bras et jambes aux coupables, ou les empêchent de faire l’aveu par une mort subite. Qu’on ne les submerge donc pas dans des eaux profondes, qu’on ne les fasse pas tirer non plus par des chevaux, ni marcher sur des charbons ardents ou sur des fers rougis ; ces tourments barbares sont directement contraires à la clémence de notre mère à tous, de l’Église chrétienne. (Quelle clémence !) [p. 373]

D’autres, au contraire, recommandent comme le moyen le plus facile et le plus éprouvé le tormentum insomniæ, ou la question de l’insomnie, que notre auteur décrit en ces termes : « Le coupable est assis sur un banc entre deux valets chargés d’empêcher soigneusement qu’il ne dorme ni la nuit ni le jour. Et s’il arrive que le coupable laisse tomber la tête d’un côté et veuille s’endormir, le valet, placé de ce côté, le pousse et lui relève la tête. Le valet, assis de l’autre côté, agit de même si le coupable incline la tête et se penche vers lui pour s’endormir. Lorsque ces valets sont fatigués et sentent eux-mêmes du sommeil, ils sont remplacés par d’autres qui, comme eux, n’accordent au coupable ni le repos ni la place pour dormir, jusqu’à ce qu’il ait volontairement tout avoué. »

L’auteur assure que celui qui subit ce mode de torture doux et clément (diese linde Art zu foltern), est forcé de convenir de tout péché qu’on lui reproche.

Il termine en répondant à une foule de questions accessoires qui lui ont déjà été adressées, et qu’il assure décider d’après la lettre et le sens du droit divin et humain. Il affirme, par exemple la question de savoir s’il faut donner la communion aux prisonniers, et il détermine comment et quand ceux-ci doivent la recevoir. Néanmoins, il pense que, dans ce cas, il ne faut leur appliquer la peine que six ou sept heures après la communion, pour qu’on ne risque point de brûler avec eux la forme du Saint-Sacrement

M. Lucé, dans son manuscrit, passe sous silence un grand nombre de questions semblables, et se borne à rapporter les décisions suivantes :

- Un juge qui est convaincu et qui .ait que l’accusé est innocent, peut-il condamner à mort ?

Oui, puisque le juge doit décider les causes d’après les règles du procès juridique, et non d’après sa conviction particulière et individuelle. Aussi peu que les lois lui permettent de prononcer un jugement à lui seul, sans témoins ou sans procédure, aussi peu [p. 374] il lui est permis de renoncer au jugement, lorsqu’il y a des témoins, et après un procès régulièrement instruit.

- Est-il permis au magistrat de gagner l’aveu des prisonniers par des faits inventés ou par de fausses promesses ?

Notre auteur soutient que Jean Bodinus l’assure sans difficulté ; lui cependant ne conseille pas de le faire sans distinction. Déjà Salomon a dit que celui qui ment périra, et il faut s’en tenir à cette maxime. Mais, continue-t-il, ce que les docteurs appellent œquivocatio verborum, l’emploi de mots équivoques ou à double sens, est chose tout différente. Cacher ou pallier une chose au moyen de termes et de mots obscurs et étrangers n’est pas mentir, et les juges sont bien excusés si, par une ruse bien choisie, ou par des questions ambiguës, ampoulées ou entortillées, ils obtiennent un aveu libre du lutin. C’est ainsi qu’un juge prudent de Liège a épargné, il y a peu de temps, poursuit-il, la torture à une sorcière, en lui disant : « Si tu me dis franchement la vérité, la ville te fera bâtir une maison neuve. » Mais il parlait d’une maison de paille et de bûches qu’on construit auprès du gibet pour des gens de cette espèce, et celle-là, elle l’a aussi fidèlement obtenue.

- Doit-on mettre à la question des coupables qui se sont amendés (welche begütet sind), c’est-à-dire, dans la langue de ces temps, ceux qui, volontairement et sans question, ont avoué leurs péchés ? — Oui, mais seulement dans le cas où ils refuseraient de dénoncer leurs complices, puisqu’il y a toujours des complices, car sur la place des sorcières on ne peut point danser seul.

- Doit-on brûler vif les magiciens, les sorciers et les sorcières.

Dans les siècles antérieurs cela a toujours eu lieu, et cela peut encore se faire aujourd’hui contre des sorciers audacieux et impies qui bravent Dieu et l’Éternité. Mais de nos jours, à notre époque plus clémente, on n’est plus dans l’usage de tourmenter et de faire périr lentement dans les flammes ceux qui renoncent à leur union avec les esprits infernaux, ainsi qu’au profit qu’ils en [p. 375] attendaient, et qui, pleins de repentir, reviennent et prêtent de nouveau serment à Dieu et à l’Église chrétienne. On se borne à les faire étrangler ou décapiter préalablement, selon l’usage des lieux, et leur cadavre seulement est déposé dans les flammes et les cendres, pour la conservation de la bonne justice, et pour empêcher que, pendant les longs tourments du bûcher, ils ne pussent de nouveau abjurer Dieu, et passer ainsi d’un feu dans l’autre.

5. Doit-on adjuger et délivrer au fisc (dem Fiscus oder KratSeckel) les biens (Hab und Gut) des condamnés ?

Oui, les docteurs utriusque juris les plus célèbres le déclarent de bon droit, par la raison que tous les lutins causent une disette plus ou moins forte dans le pays, en faussant et en détruisant le blé, le vin, les fruits, le lait, le beurre, etc. ; il est donc juste et équitable que l’autorité soit dédommagée de ce préjudice, ce qui ne peut mieux avoir lieu qu’en remettant la fortune des sorciers au fisc qui est là dans l’Intérêt de tous, ou en cédant une partie à l’Église, à laquelle il appartient surtout, de prendre soin des pauvres et de ceux qui se trouvent dans le besoin. Les héritiers des suppliciés n’ont aucun droit à la fortune, puisque tout bien mal acquis, comme est celui des sorciers et des sorcières, ne mérite point d’être transmis à des successeurs, et que ceux-ci, s’ils y faisaient des prétentions, seraient soupçonnés de la même faute et du même péché.

- Que faut-il penser de ceux qui prétendent et disent qu’il n’existe point de sorcières ?

Réponse. Ce sont tous des hommes impies, des martres hétérodoxes, des hérétiques et non des chrétiens, car ils le tiennent avec les athées, les païens et les Turcs qui croient aussi qu’il n’y a pas de diable ni d’enfer, et pour cela non plus des magiciens. Mais de pareils incrédules appellent sur eux le soupçon qu’ils sont malades dans le même hôpital que les lutins, et qu’ils prennent la défense des sorcières, uniquement pour qu’on ne les saisisse pas [p. 376] eux-mêmes à leur peau de renard ou de loup, pour les livrer aux flammes, comme ils le méritent. Il leur arrivera ce qui est advenu à ce sorcier, dont l’éloquent George Scherer a raconté le sort dans un sermon de Pâques. « Ce misérable, a-t-il dit, avait engagé son corps et son âme au diable dans un contrat, sous la condition qu’il viendrait à son secours dans toutes les adversités. Mais qu’arriva-t-il ? Cet homme impie fut condamné a mort pour un crime. Il est conduit au lieu ordinaire du supplice, et lorsqu’ on voulut lui appliquer sa peine, il regarde avec insolence autour de lui, pour voir s’il n’apercevait nulle part son libérateur. A la fin il le reconnaît sous la forme d’un vautour, assis non loin de lui sur un arbre, et lorsqu’il lui fait signe de se rappeler maintenant de sa promesse et de le tirer de ce mauvais pas, son compagnon refuse de le faire. Alors le pauvre diable dupé, hurla, grinça des dents de colère et de rage ; il se targue en vain de sa probité ; il reconnaît bientôt, mais trop tard seulement, dans le gouffre de l’enfer, quel rusé matois (fripon fieffé) est le Satan. »

Mais en voilà bien assez de ce mémoire étrange auquel je me suis efforcé de conserver, dans la traduction, son style caractéristique. Le court extrait qui précède dispense de tout commentaire ; il peint mieux que ne pourraient le faire tous les raisonnements, tout ce qu’il y avait de révoltant, de contre-nature, d’aveugle, dans ces accusations ridicules et dans un pareil mode de procédure.

« Cette pièce, dirai-je en terminant avec le respectable pasteur auquel j’ai emprunté les passages de ce document qu’on vient de lire, cette pièce ne semble-t-elle pas renfermer les fragments d’un système inventé tout exprès, dans le but d’effrayer et d’éblouir le genre humain à l’aide de ces caricatures et de ces fantômes hideux d’un monde invisible, pour le diriger sans peine et le mener comme en lisière, ainsi isolé et paralysé dans ses plus nobles facultés, partout où l’on voulait ? »

L. SCHNEEGANS.

LAISSER UN COMMENTAIRE