Louis Barat. La notion de maladie mentale et les méthodes psycho-analytiques (Bleuler). Extrait du « Journal de psychologie normale et pathologique », (Paris), onzième année, 1914, pp. 377-399.

Louis Barat. La notion de maladie mentale et les méthodes psycho-analytiques (Bleuler). Extrait du « Journal de psychologie normale et pathologique », (Paris), onzième année, 1914, pp. 377-399.

Louis Barat (1880-1949). Agrégé de philosophie, fidèle collaborateur du Journal de psychologie normale et pathologique, fondé par Pierre Janet. Membre de la Société française de psychologie, fondé, également par Pierre Janet en 1901. Quelques publications :

— La psychiatrie de Kraepelin. Son objet et sa méthode. Extrait de la « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), 1913, LXXV, janvier-férvrier 1913, pp. 486-514. [en ligne sur notre site]

— (avec Séglas Jules). Le rôle de l’émotion dans l’étiologie des maladies mentales. Journal de psychologie normale et pathologique », (Paris), 1913.

— (avec Réglas Jules). Notes sur l’évolution des hallucinations . Journal de psychologie normale et pathologique », (Paris), 1913.

— (avec Chaplin). Traité de psychologie. 1922.

— La substitution des images aux sensations à propos d’un cas d’hallucinations et l’illusions multiples. (Paris), 1929.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Les images, ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 377]

LA NOTION DE MALADIE MENTALE

ET

LES MÉTHODES PSYCHO-ANALYTIQUES (BLEULER)

La méthode et les doctrines psychoanalytiques, telles qu’elles se sont constituées par les travaux de Freud et de son école, ont pour origine et pour application essentielles l’étude des fonctions psychiques dans des conditions tantôt franchement pathologiques, comme dans la folie, tantôt plus ou moins proches de l’état d’activité normale, comme dans le rêve, la rêverie, etc. Leur exposé intéresserait donc surtout les médecins. Nous ne songeons pas à l’entreprendre ici. Notre but, en effet, est simplement d’attirer l’attention sur les problèmes proprement philosophiques que soulève toute hypothèse sur la nature de la folie. Nous aurions donc parfaitement pu nous contenter, dans ce but, d’analyser et de critiquer directement la notion de maladie mentale elle-même, en partant des définitions usuelles. Il nous paraît infiniment plus profitable de prendre comme point de départ l’œuvre de spécialistes en pathologie mentale et de rechercher de quelle façon se pose pour eux, fût-ce à leur insu, le millénaire problème de. la folie.

Si, à cette intention, nous avions choisi le prophète et les apôtres de la psychiatrie psycho-analytique, c’est que chez eux les préoccupations philosophiques, si complètement négligées par la plupart des médecins contemporains, interviennent d’une façon beaucoup moins effacée, tout au moins sous forme d’hypothèses générales sur la nature et les lois de la vie consciente. Ces hypothèses, les lecteurs du Journal de Psychologie les connaissent déjà tout au moins par deux articles parus ici-même (1).

Nous en rappellerons d’ailleurs chemin faisant tout ce qu’il nous semble nécessaire d’en savoir pour suivre notre analyse critique. Le lecteur qui s’intéresserait assez à ces doctrines pour en désirer un exposé précis et complet, consultera avec fruit les articles de Kostyleff et celui de Régis et [p. 378] Hesnard (2), et nous citerons d’ailleurs les plus intéressants des ouvrages originaux.

Toute la doctrine de Freud semble reposer sur un axiome établi lui-même sur un nombre considérable d’observations et vérifié chaque jour par une infinité d’applications nouvelles : « Il n’y a pas de hasard dans la vie psychique. » Entendons-nous bien d’abord sur le sens à donner à ce mot : hasard. Tandis que, dans le monde extérieur, l’effet ne nous semble rattaché à sa cause que par un ordre invariable, mais inintelligible, de successions, si bien que la notion de cause se ramène en définitive à celle de loi- nous saisissons directement, dans notre conscience, le passage d’un état déterminé à un autre préparé, sollicité par le premier, et comme pressenti en lui. La perception de ce mouvement de la pensée qui, dans un raisonnement passe des prémisses à la conclusion, dans une résolution de la notion de but à celle des moyens… etc., nous suffit, d’emblée, en dehors de toute répétition, de toute constance dans la succession, pour affirmer que l’état de conscience conséquent n’a point surgi par hasard, mais qu’il est issu du premier comme de sa cause réelle.

Au contraire, un fait psychique nous semble dû au hasard, quand nous ne pouvons le rattacher directement et intimement à un fait psychique antérieur et que, d’autre part, il ne nous semble pas lié immédiatement à une excitation nerveuse périphérique, comme dans le cas de la sensation. Tel est le cas, en pathologie mentale, pour certaines hallucinations brusques inopinées, sans rapport avec l’état psychique antérieur du sujet ; pour les séries incohérentes d’images qui se succèdent dans l’excitation maniaque ; pour les idées délirantes absurdes qu’énoncent certains déments précoces. Chez l’homme normal, durant les périodes de repos de l’activité intellectuelle, dans la distraction, la rêverie, le rêve, surgissent de même des images, des pensées, que rien, dans l’état de conscience antérieur, ne semblait avoir préparées ou appelées. Il semble que la trame continue, systématique, des faits de conscience, devienne par places lacunaire et incoordonnée. On croit rendre compte aisément de ces irrégularités en admettant qu’elles reflètent simplement dans la conscience une succession d’états cérébraux entre lesquels il ne saurait exister d’autres liens que ceux d’une causalité toute extérieure, toute mécanique, étrangère à toute finalité.

De ce point de vue, le hasard dans la vie consciente est donc la traduction et l’équivalent d’un déterminisme rigoureux dans la vie organique, et il s’oppose à cette genèse régulière du psychique par le psychique, dont nous avons le sentiment immédiat et très vif à tous les instants de notre pleine activité mentale, chaque fois par exemple que nous sentons en nous un [p. 379] regret naître d’un souvenir, une résolution d’un désir, un jugement d’une confrontation d’expériences.

C’est ce hasard que Freud prétend exclure de la vie courante, sinon d’une façon absolue (ce qui reviendrait à prendre explicitement position dans le débat philosophique sur les rapports de l’âme et du corps) ; tout au moins dans une mesure telle qu’un grand nombre de faits psychiques expliqués jusqu’ici par de simples hypothèses sur l’état cérébral, puissent être déduits de faits psychiques antérieurs, suivant les lois d’une idéogenèse régulière.

Les agents essentiels de cette idéogenèse sont, pour Freud, les « complexes ». Voici ce qu’il faut entendre par ce terme, les complexes sont des systèmes d’images et de pensées fortement chargés d’affectivité et agissant sur le cours des associations à la manière de forces d’attraction et de sélection. Ce sont en général des souvenirs remontant à la première enfance, et auxquels s’est attaché, dès leur naissance, un extraordinaire intérêt affectif, l’événement qui a donné lieu au souvenir étant précisément l’un de ceux qui mettent en jeu les plus primitives et les plus profondes de nos tendances. On sait que celles-ci sont, pour Freud, toutes celles qui visent à la satisfaction sexuelle sous toutes ses formes, depuis les plus égoïstes et les plus brutales jusqu’aux plus extensives et aux plus élevées, sources du mysticisme et de l’esthétique.

Ce souvenir sexuel tout chargé d’émotion, qui forme le centre d’énergie du complexe, n’appartient comme tel à la pleine conscience qu’à l’époque même de sa constitution, au cours des premières années de la vie, alors que le jeu des tendances primitives de l’individu n’est encore entraîné par aucun obstacle social. Mais très rapidement l’éducation, l’exemple des adultes, l’expérience journalière, développent chez l’enfant un second système de tendances qui visent à contenir, à réprimer les manifestations des premières. Cela ne veut pas dire que la vie psychique se présente désormais comme une guerre ouverte entre les deux groupes de forces ; car très rapidement le système de la « censure » a refoulé dans l’inconscient les tendances primitives, et avec elles, le souvenir des événements où s’est déployée toute leur puissance d’émotion. Ainsi s’explique que l’adulte ait en général oublié les premières années de son enfance : ce n’est pas qu’il n’ait été dès ce moment, capable de fixer des souvenirs ; ce n’est pas que, depuis, ses souvenirs aient été en quelque sorte usés, effacés par le temps ; c’est que la « censure » pour l’assujettir aux conditions et aux conventions de la vie sociale, a exclu de sa conscience claire tout ce qui se rattache au temps où, étant petit enfant, il était encore « un pervers polymorphe ».

Mais les tendances primitives ne sont que refoulées : elles ne sont pas éteintes. Sous le joug de la « censure » qu’elle cherche sans cesse à secouer, la « libido » vit et agit. En particulier, les souvenirs traumatiques des premières aventures sexuelles ‘qui ont donné à son élan indéterminé du début un objet et une direction précis, subsistent dans l’inconscient ; et [p. 380] oubliés, ignorés du sujet même qui les a vécus, ils continuent à orienter et à diriger à son insu la vie de sa conscience claire. Ils sont à l’origine de ses sympathies et de ses aversions spontanées, ils influent sur ses jugements de valeur, sur ses habitudes intellectuelles, sur le cours en apparence désordonné de ses associations libres.

Confinés dans l’inconscient durant les phases de pleine activité psychique, les complexes exercent une action plus manifeste sur le contenu de la conscience, au cours des états de moindre tension intellectuelle, où la « censure » se relâche. C’est ainsi que dans le rêve, la rêverie, la distraction, dans les jeux d’imagination et d’esprit, la plaisanterie et l’inspiration poétique, les tendances refoulées arrivent partiellement à s’exprimer par le ours imprévu qu’elles donnent aux associations d’idées. Mais tantôt la « censure » fait presque complètement défaut, et, comme il arrive chez l’enfant, le rêve, par exemple, se contente de représenter purement et simplement comme réalises les vœux conçus à l’état de veille. Tantôt et, bien plus souvent, chez l’adulte, le système des tendances répressives s’oppose jusque dans le sommeil à cette expression directe, et les complexes ne se font jour qu’en se déguisant en quelque sorte, pour échapper à la censure. Telle femme qui, à l’état de veille, croit aimer ses enfants ou son mari, rêve qu’ils sont malades ou morts, et qu’elle en est désespérée. C’est qu’elle aime ailleurs et que, sans vouloir se l’avouer, même en songe, elle aspire à la liberté complète. Mais les déformations auxquelles se prête l’inconscient pour s’exprimer, sont souvent infiniment plus complexes que cette simple « expression par le contraire » et Freud a longuement étudié, en particulier dans la « Traumdeutung » tous les procédés de cette transposition symbolique des pensées latentes du rêveur. Nous ne le suivrons pas dans cette étude, qui a été exposée à maintes reprises (3).

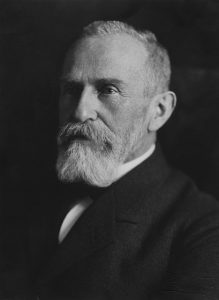

Eugène Bleuler (1857-1939)

Ce qu’il faut retenir, c’est que, dans les états où le cours de nos idées n’est pas canalisé, orienté vers un but défini par notre attention volontaire, il n’est pas, malgré l’apparence, livré au hasard, c’est-à-dire en définitive soumis aux lois purement mécaniques de l’automatisme cérébral. Il continue à être dirigé par une finalité qui, pour être subconsciente ou inconsciente, n’en est pas moins de nature psychique et résume même la poussée, vers des objets définis, de nos plus profondes et de nos plus vigoureuses tendances.

Ces hypothèses, au début, étaient surtout appliquées par Freud aux névroses, pour l’interprétation desquelles il les avait conçues. Les ayant vérifiées chez les hystériques, les anxieux, les obsédés… etc., il crut possible de suivre leur application chez les aliénés proprement dits ; mais ce sont surtout les travaux de Yung et de Bleuler qui ont élargi cette voie nouvelle. Nous nous attacherons surtout à ceux de Bleuler, non seulement à raison de leur réelle valeur, mais parce que c’est en eux que nous trouverons [p. 381] le plus nettement caractérisée l’opposition entre la notion freudienne et la notion classique de maladie mentale.

Sur le rôle de l’inconscient dans la direction générale de la vie psychique, sur son intervention plus directe dans les combinaisons illogiques des états de distraction et de rêve, et surtout sur son importance décisive dans la genèse de troubles névropathiques et psychopathiques, Bleuler est entièrement en accord avec Freud. Tout au plus peut-on signaler des divergences sur certains points en somme secondaires.

Bleuler est tout d’abord moins affirmatif que Freud sur l’unité fondamentale des tendances primitives qui pour ce dernier ne sont jamais que des dérivés de la libido, ou instinct sexuel non différencié. Il admet parfaitement la possibilité de tendances indépendantes de celui-ci, et également primitives, et se refuse par exemple, à voir, dans la recherche d’une culture intellectuelle plus élevée, une simple « sublimation » des appétits génésiques.

Mais surtout, il donne du « refoulement » des instincts primaires, une explication plus simple et plus naturelle que celle qui consiste à faire intervenir comme agent unique de répression, le système de tendances d’origine sociale qui, sous le nom de « censure » s’oppose au libre développement des tendances individuelles.

Sans doute, c’est bien ainsi qu’il faut expliquer les sentiments de pudeur, l’association de la notion de sexualité avec celle de péché, celle des émotions sexuelles avec la peur et l’idée de mort ; mais il y a toute une série de faits psychiques qui sont chaque jour refoulés dans l’inconscient sans intervention de la « censure ». Ce sont tout simplement les événements dont la représentation est possible pour le sujet, et lui fait vivement ressentir son impuissance ou son infériorité. C’est ainsi qu’il faut expliquer, par exemple, l’oubli total d’une scène violente, au cours de laquelle le malade aura été profondément humilié ; et dans ce cas, le souvenir latent de cette scène agira comme centre d’un complexe, et s’opposera à l’évocation de tous les faits, de toutes les images, qui seraient susceptibles de le faire reparaître, par association, dans le champ de la conscience claire. De là, dans le cours des idées, des lacunes brusques, des détours inexplicables, des bizarreries de pensée et de langage qui, à l’observateur attentif, décèlent l’entrave invisible, comme les périphrases inutiles du bègue révèlent que, consomment ou non, il a esquivé le mot difficile.

En somme, pour Bleuler, un grand nombre de complexes inconscients se constituent en dehors de toute intervention de la « censure », simplement par l’exclusion des images pénibles et par le refoulement de désirs impossibles à satisfaire (4). [p. 382]

Par là, la formule que donne Bleuler des opérations de la vie psychique inconsciente, coïncide à peu près avec celle qui résumerait notre activité normale en une fuite de la douleur et une recherche du plaisir. Dans ses couches obscures et profondes, le courant des faits psychiques suit donc la même direction, et obéit aux mêmes lois que dans ses couches superficielles, accessibles à la conscience claire (5). Ainsi se justifient non seulement l’interprétation psychologique des névroses, à laquelle s’était surtout attaché Freud, mais celle des psychoses proprement dites, à laquelle se consacre Bleuler.

*

* *

Si en effet les symptômes des maladies mentales traduisent, non pas de simples perturbations d’ordre physique dans le fonctionnement du cerveau, mais l’inscription plus ou moins franche ou déguisée dans le domaine de la conscience claire, d’un psychisme habituellement inconscient, et soumis cependant aux lois générales de la pensée, nous pouvons espérer découvrir, non seulement les complexes fondamentaux d’où dérivent ces symptômes, mais encore la série des opérations par lesquelles s’opère cette dérivation ; — nous pouvons en un mot expliquer psychologiquement, les manifestations de la folie.

Dans un certain nombre de cas, cette tentative paraît, dès l’abord, absolument légitime et peut être poussée très loin avec un plein succès. Le type de maladie mentale qui se prête le mieux à ce genre d’analyse, est la paranoïa de Kræpelin, ou délire systématisé chronique à base d’interprétations. Bleuler lui a consacré en 1906 une courte, mais fort curieuse étude sous ce titre : « Affectivität, Suggestibilität, Paranoïa (6) ».

Dans cette psychose il s’agit, on le sait, de sujets, en général orgueilleux et méfiants de nature, chez lesquels, à l’occasion d’un échec, d’un procès perdu, d’une blessure d’amour-propre, parfois sans cause apparente, on voit se développer progressivement tout un système délirant de persécution. Le sujet se sait menacé par des ennemis connus ou inconnus qui s’attaquent à sa tranquillité, à son bonheur, à sa vie. Ces preuves de leurs intentions malfaisantes, il les tire de mille indices, de mille faits en général exactement perçus, mais interprétés de façon à confirmer son idée préconçue. Chaque événement nouveau est le point de départ d’une nouvelle hypothèse explicative, qui n’est tenue pour vraie que si elle s’incorpore au système délirant. [p. 383] Ainsi, celui-ci progresse, toujours plus stable et toujours plus riche, à mesure que les faits les plus indifférents, déformés par une logique passionnée, apportent de nouvelles justifications à la croyance pathologique.

Le mécanisme psychologique du délire paranoïaque est donc exactement celui des erreurs de jugement inspirées par la passion. C’est là une notion absolument classique, que Bleuler n’a eu qu’à recueillir. Mais la difficulté commence quand il s’agit d’expliquer le caractère durable, irréductible et progressif de l’erreur délirante. Bon nombre d’auteurs se sont ralliés à l’hypothèse suivante : « Le trouble psychique fondamental serait un trouble de l’humeur, une émotion pénible, dont un substratum organique durable assurerait la permanence. Les idées délirantes interviendraient après coup, suivant le mécanisme habituel des jugements de justification ; elles serviraient au malade à s’expliquer à lui-même ses craintes et sa méfiance, de même que le mélancolique s’explique sa tristesse en évoquant le souvenir de ses fautes, et l’interprète comme un remords.

Pour Bleuler, la durée et le développement du délire paranoïaque ne sont nullement secondaires à un état affectif pénible et permanent ; car il ne saurait être question d’une simple tristesse diffuse, et quant à l’état nettement caractérisé qu’on nomme « méfiance », ce n’est pas, comme le prétend Specht (7), un sentiment, mais avant tout une attitude intellectuelle, si bien qu’il se résout par l’analyse en un système de jugements et de croyances.

« On n’a pu encore établir dans la paranoïa l’existence d’un trouble affectif général et primitif ; les troubles affectifs qu’on a pu observer clairement sont secondaires aux idées délirantes. » (Loc. cit., p. 141.)

Ainsi, ce qui est primitif dans la paranoïa, ce sont les troubles du jugement. Ils sont causés et caractérisés par ce fait qu’« un complexe d’images fortement chargé d’affectivité reste constamment au premier plan de la conscience ». Ce complexe agit dès lors vis-à-vis du courant des phénomènes psychiques, comme un véritable centre d’attraction : « Les événements journaliers comme les plus extraordinaires arrivent par suite à se relier à lui par association ; et dans la mesure où beaucoup de faits sans relations avec le malade sont mis ainsi faussement en rapport avec le complexe il en résulte « un délire de rapports » (Beziehungswahn).

L’émotion intervient donc dans la genèse du délire, mais ce n est pas à titre d’état primitif et diffus ; — c’est dans la mesure où un sentiment défini et intense s’attache au complexe prévalent. Ce complexe, en se fixant au centre des champs de la conscience, y introduit en quelque sorte sa charge émotive, dont les effets se manifesteront en provoquant d’abord des déviations du cours normal des idées, ensuite des réactions affectives secondaires. « L’étude précise de la genèse des idées délirantes montre que, [p. 384] sous l’influence d’un sentiment chronique (celui qui adhère au complexe visé pins haut), des erreurs naissent par le même mécanisme que chez les normaux en état d’excitation émotive. » (p. 1.41)… « Les réactions émotives du paranoïaque sont normales étant données ses idées délirantes » (p. 89).

En réalité, expliquer la constitution et l’évolution du délire par la stabilité et la prévalence d’un système déterminé d’idées, c’est simplement une pétition de principe.

Il semble bien que Bleuler ne s’y soit pas mépris ; mais il avait sans doute, pour maintenir son point de vue, des raisons doctrinales que l’on voit poindre à merveille dans les dernières pages, confuses et hésitantes, de son opuscule. Nous citons textuellement.

Bleuler vient de montrer l’analogie de l’erreur paranoïaque avec l’erreur des normaux passionnés ; il continue :

« Le pathologique consiste donc en ceci que ces erreurs deviennent incorrigibles et extensives… Sur quoi se fonde cette propriété, nous n’en savons rien… Elle peut avoir un fondement anatomique ou chimique (8/1) ; mais elle peut être aussi « fonctionnelle », en ce sens que l’affectivité se serait développée dans une direction déterminée ou agirait d’une façon trop prolongée (8/2), ou bien, que le sentiment serait entretenu constamment par les circonstances, les blessures de la vie (8/3). »

Comment choisir entre ces trois hypothèses ? Les quelques lignes qui suivent nous montreront d’après quels principes Bleuler était contraint de se déterminer.

« Aussi longtemps que nous ne connaîtrons pas le processus sur lequel repose la paranoïa, nous ne pourrons non plus savoir si son concept s’applique à une unité morbide cohérente. Le délire de grandeur et celui de persécution peuvent être des maladies différentes en principe. Inversement, il est possible qu’un certain nombre de formes hallucinatoires, que Kræpelin ne rattache pas à la paranoïa, soient identiques aux formes typiques de cette dernière. »

Ainsi l’ambition de Bleuler, une fois achevée la « déduction psychologique » de la paranoïa, est de réintégrer cette dernière dans les cadres nosographiques de la psychiatrie Kræpelinienne, de la traiter comme une véritable maladie spécifique, définie à la fois par son processus anatomique, ses symptômes spéciaux, et son évolution. Dans ces conditions, le choix entre les hypothèses exposées plus haut ne pouvait être douteux : suivant la troisième, il ne peut s’agir de maladie, la persistance du délire étant le fait des circonstances extérieures. Quant à la deuxième, il faut l’éliminer également, car un état affectif pénible, capable d’entretenir les idées délirantes, est peut-être réalisé par les mécanismes les plus divers, et ne relève [p. 385] pas d’une étiologie spécifique. Il faut donc que la paranoïa résulte d’un processus organique défini, car : « si la disposition paranoïaque est de nature psychologique, elle peut être réalisée par bien des combinaisons et ne saurait être unique » (p. 124).

Si donc nous retenons uniquement cette dernière hypothèse, il nous reste à indiquer comment, d’après Bleuler, elle se concilie mieux avec celle de l’antériorité des troubles intellectuels qu’avec celle d’un trouble affectif primitif. Cela tient précisément à ce que ce dernier ne saurait, comme il est dit plus haut, avoir une étiologie univoque, taudis que Bleuler croit pouvoir expliquer les troubles du jugement par un désordre particulier dans le jeu des associations, et ce dernier trouble lui-même, par un processus organique de nature encore indéterminée. Cette explication, si imprévue quand il s’agit de malades lucides, actifs, sans aucune trace de déficit mnésique, Bleuler ne la présente qu’assez timidement, et s’efforce surtout de la fortifier en établissant des analogies avec ce qui se passe dans d’autres maladies mentales. Il lui donnera son plein développement en étudiant la démence précoce.

*

* *

Le livre de Bleuler sur les schizophrénies, paru dans le Manuel d’Aschaffenburg, se présente comme une théorie psychologique de la démence précoce. Nous le croyons appelé à un grand succès. Non seulement, en effet, l’étude clinique est méthodique, ingénieuse et bien présentée, mais les exemples choisis ont un caractère pittoresque et parfois dramatique et des conceptions qui font de la folie le refuge où s’abritent les blessés de la vie, seraient d’un sûr et fructueux placement en littérature, si la littérature n’avait en cette matière devancé la psychiâtrie. D’autre part, les esprits sérieux et profonds pourront consacrer de longues veilles à reconstituer de leur mieux l’unité systématique de la doctrine. Bleuler, en effet, tient plus qu’il ne promet. Il annonçait une théorie de la démence précoce. Déjà, de nombreux commentateurs de son livre, et en particulier A. Hesnard (9), en trouvent deux. En fait, il y en a trois. Toutes sont fantaisistes et elles se contredisent. C’est le principal intérêt de l’ouvrage : ceci dit sans ironie, car presque tous les auteurs qui ont traité de la psychopathologie générale se sont en fait heurtés à ces mêmes contradictions et se sont contentés de les esquiver ou de les dissimuler tant bien que mal.

*

* *

Le schizophrénique de Bleuler, c’est le dément précoce de Kræpelin. C’est, le plus souvent, un adolescent, parfois un adulte, qui, d’une façon insidieuse et progressive, est devenu inerte, indifférent, rebelle à tout effort suivi, à toute attention soutenue, et par-dessus tout, bizarre, incohérent, capable de passer de l’apathie la plus absolue à la violence là plus [p. 386] désordonnée, riant aux éclats, sans motif apparent, parfois au moment même où il parle des choses les plus tristes, et, l’instant d’après, éclatant en sanglots sans plus de fondement. Il peut exprimer, parfois avec une certaine continuité, des idées délirantes ; mais en général, ce délire n’a ni la logique, ni la stabilité, ni la tendance régulièrement progressive du délire paranoïaque, il s’agit plutôt d’une masse à peine organisée de conceptions absurdes, qui perd rapidement toute unité et se résout en quelques affirmations disparates et stéréotypées. Les hallucinations, les crises d’excitation violente ou de désordre confusionnel, les phases de mutisme et d’inertie totale, alternent avec des périodes de bavardage intarissable, sont des épisodes fréquents au cours d’une évolution irrégulière, mais lente. Nous ne parlons pas des signes objectifs : attitudes bizarres et contournées, raideur catatonique, stéréotypies, négativisme…, etc., qui ne sont nullement de véritables symptômes organiques, et manifestent simplement les troubles profonds de l’activité volontaire. Au bout d’un temps en général assez court, se chiffrant par mois, rarement par années, le malade est devenu incapable, non seulement de mener à bien une opération intellectuelle tant soit peu compliquée, mais d’accomplir correctement les actes les plus élémentaires de la vie courante. Il a l’aspect d’un dément. Et cependant le nom de démence convient-il bien à cette bizarre affection ? Quand par éclairs l’attention s’éveille, on s’aperçoit que non seulement le malade n’a rien oublié de ses connaissances antérieures, mais qu’il reste capable d’effectuer des raisonnements compliqués ; sortant d’une de ces périodes de stupeur où, durant des mois, il est resté accroupi dans un coin, muet, indifférent aux intempéries, à la faim, à tous les besoins naturels, il va brusquement, en quelques phrases, vous montrer que durant tout ce temps, il n’a cessé d’enregistrer des souvenirs nouveaux, et qu’il s’est parfaitement rendu compte de ce qui se passait autour de lui. Bien plus, au cours des formes les plus graves, on peut voir, rarement il est vrai, survenir des rémissions si complètes, que le malade peut reprendre la vie sociale la plus active et qu’il est permis de parler de guérison : preuve qu’il n’y a eu, ni destruction des connaissances acquises, ni déchéance définitive des fonctions intellectuelles. Enfin, dans les formes les plus légères, ces malades sont si loin des déments véritables, que Bleuler range parmi eux beaucoup de psychasthéniques de Janet (anxieux, obsédés, phobiques, etc.) et même des sujets dits : schizophréniques latents, chez lesquels la maladie mentale ne se révèle par aucun symptôme !

Comment interpréter ces faits étranges ? Comment des activités psychiques qui ne sont certainement pas abolies peuvent-elles être à ce point improductives, qu’elles simulent la démence vraie ? La plupart des auteurs incriminent une sorte d’asynergie de ces fonctions, comparable à l’incoordination motrice qui, sans paralysie véritable, supprime en fait la motilité volontaire (10). [p. 387]

Mais ce n’est là qu’une comparaison ; Bleuler prétend s’avancer plus loin et nous donner le vrai sens de cette ataxie intra psychique. Ce que nous prenons pour un désordre absolu, c’est une systématisation par rapport à un centre inaccessible à notre observation ; ce que nous appelons défaut d’adaptation n’est tel que par rapport à la vie réelle : c’est une adaptation à une vie idéale. Le schizophrénique est un rêveur éveillé ; c’est un fuyard de la vie réfugié dans l’asile inaccessible de la folie.

La vie réelle comporte en effet un refoulement continuel des tendances primitives de l’individu, naturellement égoïstes et par là même anti-sociales. Réprimées purement et simplement à l’état de complexes inconscients chez les hommes bien organisés, ces tendances se font jour chez d’autres d’une façon plus ou moins déguisée. Nous savons déjà comment elles agissent dans le rêve. Dans la vie réelle, où elles risqueraient de provoquer de douloureux conflits avec les folies sociales, elles subissent des transmutations variées. Tantôt, « sublimées » en quelque sorte, elles s’épanouissent en cultes religieux et en productions artistiques, et c’est au pied de la lettre qu’il faut prendre, non seulement la théorie aristotélicienne de la X:x6&p(rt.; Tît)v TiaOtov, mais la boutade de Friedrich Hebbel : « Le fait que Shakespeare ait mis en scène des meurtriers, fut ce qui le sauva d’avoir lui-même à devenir un meurtrier. » A défaut d’art ou de religion, la névrose est, comme le dit Freud, le cloître moderne où se retirent ceux que la vie a déçus ou qui se sentent trop faibles devant elle (11)

Un autre refuge est la folie, et la démence précoce s’explique d’elle-même dès qu’on veut bien admettre qu’elle est une fuite devant la réalité. De ce point de vue, le fait fondamental est le reploiement sur soi-même ou « autismus » :

« Nous nommons autismus, cette rupture avec la réalité accompagnée d’une prépondérance relative ou absolue de la vie intérieure,» (Sch., p. 52 (12). Combien nous étions-nous trompés en jugeant, sur l’apparence, les déments précoces inattentifs et indifférents ! La vérité est qu’ils sont attentifs et passionnés au dedans, et plusieurs sont si sensibles qu’ils se sont précisément retirés du monde extérieur, pour n’en être point trop vivement émus. Cela permet d’expliquer non seulement la chute apparente de l’attention et de l’affectivité, symptôme capital de la schizophrénie, mais encore, toutes les manifestations cliniques. Les idées délirantes, absurdes, émises par le malade, ne sont au fond que l’expression de ses tendances profondes : « Ce sont des souhaits et des craintes qui forment le contenu de la pensée autistique » (Sch., p. 55) et si ces souhaits et ces craintes s’expriment d’une [p. 388] façon le plus souvent incohérente, inintelligible pour le normal, cela tient à deux raisons. D’une part la pensée autistique, comme celle du rêveur, « procède par symboles, analogies, concepts incomplets, liaisons accidentelles » si bien qu’il serait toujours nécessaire de dégager le contenu réel du délire, de son contenu manifeste, qui le dissimule et le défigure.

D’autre part, à la différence du rêveur qui a perdu tout contact avec la vie réelle pour s’absorber tout entier dans un monde intérieur, le schizophrénique vit en partie double et simultanément ces deux modes d’existence.

« Le monde autistique est, pour les malades, aussi vrai que le monde réel, bien que souvent d’un autre genre de vérité. Souvent, ils ne peuvent démêler ces deux espèces de réalité, même quand en principe ils font la différence » (Sch., p. 54). Voici un exemple frappant de cette identification du réel avec l’objet du rêve : « Une malade, encore capable à un degré passable, de vie sociale, et, à un degré élevé, de travail, se fait avec des chiffons une poupée qu’elle regarde comme le fils de son amant imaginaire. Quand celui-ci est censé parti pour Berlin, elle veut lui envoyer son enfant mais d’abord, prudemment, elle va à la police et demande si on considérerait comme une fraude le fait d’expédier cet enfant comme un colis, et non avec un billet de voyageur. » (Sch., p. 55).

La bizarrerie, l’incohérence caractéristiques du schizophrénique, viennent précisément de cette juxtaposition de deux modes opposés d’activité psychique. « Dans la pensée autistique, le malade s’oriente très bien dans le temps et l’espace réels ; il y conforme ses actions, au point que celles-ci paraissent normales. De la pensée autistique naissent les idées délirantes, les grosses fautes contre la logique et les convenances, et d’autres symptômes morbides. Les deux formes sont souvent très bien séparées, si bien que le patient peut paraître penser tantôt tout « autistiquement », tantôt tout normalement ; dans d’autres cas, elles se mêlent jusqu’à une interpénétration absolue » (Sch., 55).

L’attention, l’activité volontaire, suivent naturellement la destinée de l’affectivité ; de même que celle-ci peut paraître abolie quand elle se concentre tout entière dans le monde autistique ; intermittente, humaine et bizarre, quand elle se partage entre ce dernier et le monde réel — de même celles-là, dont l’exercice dépend en somme de l’intérêt affectif, peuvent être inhibées, divisées, déviées de mille manières, et donner lieu à toute une série de symptômes schizophréniques : inertie, stupeur, négativisme, impulsions irrésistibles, etc.

Les rémissions qui s’intercalent entre les phases de maladie confirmée, et permettent de vérifier que l’intelligence n’a été en somme profondément atteinte ni dans ses fonctions, ni dans ses acquisitions, correspondent simplement à des retours d’intérêt affectif pour la vie réelle ; le passage à la démence confirmée n’est autre chose que le retrait définitif de l’activité psychique dans le monde autistique. [p. 389]

Cette théorie finaliste qui fait dériver tous les symptômes schizophréniques d’une sorte de fuite devant le réel, est exposée tout particulièrement presque au début du livre : partie 1, division B. En dehors de l’intérêt qui s’attache à une conception entièrement conforme aux directions générales du Freudisme, ce chapitre en présente un autre, tout spécial. A la manière de certaines odelettes à double entrée, on peut en quelque sorte le lire à l’envers, et obtenir ainsi une nouvelle théorie de la schizophrénie, naturellement opposée à la première. C’est, semble-t-il, pour nous éviter ce petit travail, que Bleuler a écrit la deuxième partie du livre intitulée : la théorie.

*

* *

Voici à peu près comment on pourrait résumer cette deuxième théorie psychologique de la démence précoce. « Le trouble fondamental est celui des associations » (Sch., 285). Grâce à la rupture de ces connexions créées par l’expérience, le cours de la pensée devient bizarre et illogique. Les concepts restent incomplets, des qualités essentielles de l’objet cessant d’être évoquées ; d’autre part, les voies anciennes étant coupées, « les associations se font plus aisément par des voies nouvelles et par suite, ne suivent plus les chemins tracés par l’expérience, c’est-à-dire, les chemins logiques ». Voilà la masse de multiples erreurs de jugement. Bien plus, entre ces matériaux de l’expérience ancienne, maintenant dissociée, de nouvelles combinaisons vont s’établir, basées non plus sur un système d’adaptation logique à la réalité, mais sur les qualités affectives de chacun de ces éléments. Tout naturellement, ce seront les concepts les plus chargés d’affectivité qui agiront maintenant comme centres d’association, c’est par rapport à eux que s’ordonneront les associations créées autrefois par l’expérience et adaptées à l’activité pratique.

Le pôle vers lequel l’activité psychique, semblable à une aiguille aimantée, s’oriente sans cesse, ne sera plus le monde réel, qui a sa coordination propre, mais un monde artificiel, où les représentations s’organisent en vertu d’affinités affectives : on a reconnu le monde artistique. En dehors des associations gravement modifiées par de telles influences, d’autres conserveront leur jeu normal et permettront une adaptation partielle à la vie pratique. De là la bizarrerie, le caractère incohérent, lacunaire, de l’activité schizophrénique.

« Les fonctions troublées sont celles qui entrent en conflit avec certains besoins affectifs du patient… La tendance à la rupture des associations ou à la constitution d’associations irrégulières est donc primaire ; mais le choix des associations effectivement troublées est commandé secondairement par les complexes affectifs. » (Sch. 288).

Il nous semble inutile de suivre Bleuler dans les analyses de détail à l’aide desquelles, ces principes une fois posés, il explique la production des symptômes morbides : ce mode de déduction reproduit en effet celui qui a [). 390] été indiqué plus haut avec cette seule différence que le reploiement sur soi, l’exclusion du monde réel, l’autismus en un mot, placé d’abord à l’origine de tous les symptômes, devient maintenant une simple conséquence des désordres intellectuels, l’aboutissant de la maladie dont il était, il y a un instant, conçu comme le principe.

*

* *

Voilà déjà indiquées deux théories, tout au moins très distinctes, de la démence précoce. En voici une troisième : La schizophrénie est, sinon une maladie absolument spécifique, due à un aspect unique, tout au moins un groupe morbide bien caractérisé par des analogies étiologiques, anatomiques, cliniques et évolutives : « La démence précoce prétend être une maladie dans le sens défini par Kahlbaum » (Sch. 221). — « La démence précoce de Kraepelin est un véritable concept de maladie. — Elle a des symptômes qui lui appartiennent exclusivement ; et dans tous les cas, et par là, le groupe morbide s’isole des autres par des fonctions réelles. » Toutefois, ce que nous connaissons de son étiologie et de son anatomie pathologique est insuffisant pour nous permettre d’affirmer la spécificité absolue de l’agent et celle des lésions ; il ne peut s’agir que d’une spécificité relative, étendue à un groupe de causes et de lésions très analogues entre elles. Mais toutes les notions par lesquelles se définit une maladie : agent, altérations organiques, symptômes cliniques, évolution, sont, théoriquement au moins, susceptibles d’être scientifiquement déterminées à propos de la schizophrénie.

C’est dire en particulier que la cause doit être envisagée comme une intoxication ou une infection encore inconnue, et que l’évolution doit apparaître comme la manifestation de lésions cérébrales en général progressives, mais capables de régressions et de recrudescences. Les causes morales, si souvent invoquées à l’origine de la maladie ne sont donc, de ce point de vue, que les premières occasions qui ont permis à la maladie, jusque-là latente, de se manifester. « Dans la plupart des cas, il est, en tout état de cause, évident que l’amour malheureux, l’échec professionnel… etc., étaient des conséquences et non des causes de la maladie, si même il y a un rapport entre les deux » (Sch. 281).

*

* *

L’opposition entre cette dernière hypothèse et la première est évidente. Si les symptômes psychiques ne sont que le reflet de l’état cérébral, progressivement modifié par un processus morbide, l’évolution de la maladie mentale est soumise à une fatalité mécanique. Que deviennent dès lors les déductions finalistes du début, ces notions de reploiement sur soi, de fuite du monde, qui justifient l’emploi de l’analyse freudienne dans l’étude de la [p. 391] schizophrénie ? A tout le moins font-elles double emploi avec les explications d’ordre physique.

Les unes ou les autres sont superflues. Si un désespéré se tue en sautant d’un sixième étage, on a raison de m’expliquer sa mort en m’exposant les motifs de sa détermination plutôt qu’en invoquant les lois de la pesanteur, la cohésion inférieure des corps organiques par rapport aux pavés de grès. Mais si un autre sujet tombe de la même manière, pour s’être appuyé sur une balustrade qui a cédé, il est inutile d’imaginer, pour rendre compte de sa mort, qu’il a, durant sa chute, renoncé à la vie. Voici cependant comment, en vertu des chapitres consacrés par Bleuler à l’étiologie, il faudrait compléter une phrase détachée de la première partie du même livre :

« Quelquefois, au début, les malades se retirent du monde extérieur parce qu’ils craignent d’être trop vivement affectés par celui-ci… » (Sch. 52)… et parce qu’à la suite d’intoxications chroniques, leurs fibres corticales tangentielles disparaissent et leurs noyaux névrogliques prolifèrent, (13).

A vrai dire, non seulement les deux explications font double emploi, mais elles s’excluent. Si la volonté consciente ou non, est pour quelque chose dans la naissance et l’évolution de la maladie, ce n’est pas un mécanisme biologique qui suffira à rendre compte de celle-ci. Si l’explication physique est suffisante, le facteur moral est purement illusoire. Ainsi élargi, le débat n’est plus du ressort de la médecine, ni même de la psychologie ; il est du ressort de la métaphysique, et on ne peut en vouloir à Bleuler de l’avoir laissé en suspens. N’insistons pas sur une difficulté qui nous conduirait à mettre dès maintenant en question la notion même de maladie mentale, et voyons plutôt comment Bleuler a cru la tourner en intercalant entre deux hypothèses contradictoires, une troisième, qui en réalité contredit les deux autres.

*

* *

Rappelons tout d’abord que Bleuler a été le disciple de Krsepelin avant de subir l’influence de Freud. Depuis, il s’est efforcé de combiner la puissance de systématisation du premier avec la finesse d’observation et d’analyse du second; mais, tandis qu’il est surtout, Freudiste dans sa façon de rechercher et d’interpréter les symptômes, il retourne à l’orthodoxie kræpelienne dès que reparaissent les questions générales de nosographie. Entre les deux explications, l’une psychogénétique, l’autre physiologique de la schizophrénie, celle-ci sera naturellement préférée dès que Bleuler s’efforcera de présenter la maladie comme une unité spécifique, parce que le libre jeu des désirs et des craintes ne pourrait jamais se manifester chez les divers sujets par des symptômes toujours identiques et par une succession régulière de [p. 392] désordres psychiques. Si donc entre les deux hypothèses contradictoires, Bleuler en intercale une troisième, c’est afin de pouvoir conserver tant bien que mal les notions finalistes issues de l’école freudiste, tout en maintenant dans son intégrité l’hypothèse d’un processus organique spécifique et défini.

Il y arrive par un procédé qui constitue un véritable escamotage, et même un escamotage assez réussi puisque, parmi les nombreux critiques qui ont amèrement reproché à Bleuler de fournir des mêmes faits deux explications qui s’excluent, tous sont choqués du résultat paradoxal, mais aucun, semble-t-il, n’a vu passer la muscade.

Le procédé employé par Bleuler est cependant assez simple ; il consiste à présenter simultanément les deux théories psychogénétiques de la schizophrénie, comme si, loin de s’exclure, elles pouvaient non seulement coïncider, mais même se compléter réciproquement. La démence précoce est à la fois, pour lui, le résultat d’une tendance plus ou moins consciente à fuir les cruautés de la vie et à chercher, dans une sorte de rêve, l’illusoire accomplissement de désirs irréalisables, et celui d’un désordre spécial des associations, qui fausse les démarches de l’intelligence. El comme il faut cependant établir une sorte de hiérarchie entre les symptômes, c’est le trouble des associations qui sera considéré comme primitif et fondamental (14). Déjà, en ce qui concerne le délire systématisé, nous avions rencontré une formule identique. Mais ici, nous en saisissons bien plus nettement l’usage.

C’est que la démence précoce est bien plus aisée que la paranoïa, à rapprocher des maladies cérébrales infectieuses ou toxiques, et que l’antériorité des troubles de l’association par rapport aux autres symptômes a été précisément admise afin d’établir une sorte de parallèle entre la succession des désordres psychiques et la progression des lésions cellulaires dans les centres nerveux.

A la condition de n’y pas regarder de trop près, on peut imaginer que les troubles de l’association tiennent à la rupture de fibres ou de faisceaux unissant diverses régions de l’encéphale. Nulle part sans doute, Bleuler n’affirme l’existence de semblables lésions anatomiques, mais la façon dont il décrit les désordres psychiques suggère presque forcément une hypothèse de ce genre : « Les associations perdent leur enchaînement. Des milliers de fils qui dirigent nos pensées, la maladie brise certains ici ou là, un à un, irrégulièrement, tantôt en petit, tantôt en grand nombre. Par suite la production intellectuelle est bizarre et souvent logiquement incorrecte » (Sch. p. 10). Ainsi, le processus anatomo-pathologique encore indéterminé, qui constitue la base organique de la démence précoce, a pour effet immédiat de rompre certaines associations d’idées ou d’images, et par suite de favoriser [p.393] des combinaisons anormales. Les concepts cessant de pouvoir se compléter et s’unir entre eux par les voies usuelles et logiques se groupent conformément à leurs affinités affectives ; l’orientation générale de la vie consciente est régie non plus par les nécessités de l’adaptation au monde extérieur, mais par le libre jeu des tendances profondes de l’individu. Les trois théories de la schizophrénie se fondent donc en une seule. Telle est du moins la prétention de Bleuler.

Cette unité est malheureusement précaire. L’hypothèse d’un trouble primaire des associations, intercalée pour les besoins de la cause entre une théorie psychogénétique et finaliste, et une autre théorie physiogénétique et mécaniste, ne peut être utilisée qu’à la condition de participer de l’une et de l’autre. Et de fait, elle est à la fois psychogénétique et mécaniste, puisque les divers symptômes psychiques s’expliquent psychologiquement par le trouble des associations, et que celui-ci n’est que la manifestation d’une série de modifications physiques ou chimiques de la matière cérébrale.

Dès qu’on entre dans le détail, l’hypothèse ne tient plus. Si Bleuler n’avait été hanté de l’idée de maintenir à tout prix la spécificité morbide de la schizophrénie, il aurait pu parfaitement imaginer que le processus toxique ou infectieux entraîne des lésions banales, irrégulièrement diffuses, et ne se traduit directement que par un affaiblissement global et généralisé des fonctions intellectuelles ; d’autre part, la nature et l’aspect spécial des troubles psychiques seraient sous la dépendance des tendances et des instincts, agissant dès lors sans ordre et sans contrôle. Mais une telle hypothèse n’a rien de particulier à la schizophrénie ; on peut la faire valoir tout aussi bien à l’occasion de la démence sénile, de la paralysie générale, et de bien d’autres affections.

On y est d’autant plus autorisé que Bleuler lui-même nous donne l’exemple. Toutes les maladies mentales semblent pour lui consister essentiellement en un trouble primitif des associations. C’est en raison de cette rupture des enchaînements usuels et logiques que le dément sénile, le paralytique général, perdent la faculté de porter des jugements. Leurs concepts restent incomplets. Le vieillard qui a souillé une fillette et raconte son acte sans remords n’a eu dans l’esprit qu’un concept incomplet. Il a vu le sexe, non l’âge (Affektivität, p. 39). Il y a perversion du jugement, non du sentiment : une notion incomplète a suscité par des voies normales une réaction inadéquate aux circonstances réelles. Leurs associations cessant de suivre les voies logiques, « le sénile et le paralytique général ne peuvent habituellement penser que ce qui répond à leurs sentiments, à leurs tendances ». (Affekt., p. 40). Comme la même formule s’appliquerait aussi aisément aux délires oniriques d’origine infectieuse ou toxique, et à beaucoup d’autres affections, elle ne peut à aucun titre être regardée comme propre à rendre compte de la physionomie toute spéciale de la schizophrénie ni à justifier l’unité spécifique, l’individualité de la maladie. Il faut que celle-ci repose sur la [p. 394] reconnaissance non de lésions cérébrales, banales et d’un affaiblissement intellectuel global, laissant le champ libre aux tendances individuelles, mais sur celles de besoins organiques spécifiques, entraînant un désordre spécial des associations, et par suite, des troubles tout particuliers de l’affectivité et de l’attention.

Aussi Bleuler a-t-il bien soin de nous assurer que la schizophrénie ne relève point de lésions cérébrales banales, mais d’un processus véritablement spécifique. Malheureusement, en l’absence de toute donnée anatomique précise, ce terme reste fort vague ; et on a peine à imaginer en quoi peuvent bien consister les altérations corticales, si l’on considère d’un peu près les désordres psychiques qu’elles sont censées devoir expliquer. En effet, le trouble primitif des associations décrit par Bleuler se caractérise surtout par sa répartition irrégulière et comme lacunaire. Certaines associations sont rompues, d’autres subsistent, et par suite des jugements ingénieux et des actions compliquées restent possibles jusque dans les états de désordre intellectuel intense, et les pires absurdités peuvent être conçues, ou exécutées par un sujet en apparence normal. C’est même justement ce caractère lacunaire de la schizophrénie qui permet de l’opposer aux démences vraies, dans lesquelles l’affaiblissement des facultés est diffus et global.

Si les associations rompues par la maladie n’étaient que ces enchaînements en quelque sorte automatiques, que réalise l’habitude, la ressemblance, etc., et qui n’engagent point l’activité psychique prise dans son ensemble, on comprendrait assez bien que, liées au fonctionnement de voies nerveuses différenciées, elles fussent troublées par la destruction ou l’altération de celles-ci et que la répartition irrégulière des troubles associatifs répondît à la répartition irrégulière des lésions. Mais cette explication ne peut plus se soutenir si l’on considère la nature des associations compromises. Voici, cité par Bleuler, un fragment d’une lettre écrite par un schizophrénique : … J’écris sur du papier. La plume dont je me sers vient d’une fabrique appelée Pen y and C°, cette fabrique est en Angleterre. Après le nom Peny est gravée la ville de Londres — mais pas la villes — la ville est en Angleterre — je le sais depuis l’école — là j’ai toujours aimé la géographie ». Cette lettre, destinée à montrer le trouble schizophrénique des associations, nous pourrions nous en servir comme un exemple de leur libre jeu. Comme le remarque Bleuler lui-même, ce caractère général des idées exprimées consiste en cela qu’elles se rapportent à ce qui entoure le patient, mais n’ont aucun rapport avec lui-même. Dans ces limites, les lois des associations conservent toute leur valeur… Toutes ces associations seraient correctes dans une épreuve de laboratoire d’où serait- exclue la représentation d’un but » (Sch., p. 16).

Ce que Bleuler entend ici par associations, ce sont les forces de direction et de coordination des pensées, et parmi elles, la plus importante est la représentation d’un but. C’est elle qui règle la plupart de nos actions ; si le [p. 395] paysan laboure, c’est pour préparer le sol aux semailles, et les semailles ont pour but la moisson. De même, dans les simples associations intellectuelles, un même concept n’est jamais présent à l’esprit avec tous ses éléments et le choix de ceux qui sont nécessaires dans le moment présent, dépend de la fin à atteindre. Si je parle de l’eau en chimiste, on ne peut me rappeler, sans absurdité, ses dangers pour les riverains des fleuves, ni ses propriétés physiologiques. C’est ce que ferait pourtant le schizophrénique chez lequel est abolie ou modifiée, au moins pour certains concepts, la subordination des fins secondaires à la fin principale.

Si vraiment ce que Bleuler nomme « les fils directeurs des associations » consiste en enchaînements synthétiques de ce genre, on voit fort bien comment la suppression de ceux d’entre eux qui règlent nos relations avec le monde extérieur, et leur remplacement par des directions affectives individuelles, par l’attraction due aux complexes les plus puissants, aboutissent à l’autismus et à ses manifestations diverses, délirantes, impulsives, etc. Mais on cesse de comprendre comment des modifications cérébrales, soumises à une fatalité mécanique, peuvent à elles seules, et sans entraîner un affaiblissement global de l’intelligence, compromettre la subordination logique de certaines séries de concepts, tout en laissant intactes d’autres séries très analogues.

Nous touchons maintenant au point précis où s’effectue cette sorte de passage entre deux théories contradictoires que nous avions plus haut comparé-à un escamotage : le sophisme repose sur l’ambiguïté du mot « associations », employé au sens de « direction des pensées par la représentation d’un but », quand il s’agit d’expliquer l’autismus par le déplacement du pôle affectif de l’activité psychique ; et dans un sens voisin du sens habituel (enchaînement des idées par contiguïté, ressemblances, etc.), quand on veut indiquer les conséquences psychologiques des altérations cérébrales.

Cette remarque n’aurait qu’un intérêt philosophique assez mince, si elle se bornait à dénoncer un expédient logomachique ou une simple méprise. Mais c’est de bonne foi et en pleine connaissance de cause que Bleuler a semblé ainsi jouer sur un mot équivoque. L’usage qu’il fait de ce mot est justifié à ses yeux par une conception toute spéciale de l’activité psychique qu’il expose en particulier dans un court chapitre de l’opuscule : Affektivität sous le titre de : théorie associative de l’attention.

Après avoir expressément admis la loi de finalité de Frédéric Paulhan et reconnu avec lui que les lois habituelles de l’association ne suffisent pas à expliquer la pensée, si l’on ne tient compte, comme facteur déterminant, de la fin, du but de cette pensée, Bleuler attribue à l’attention la fonction de sélectionner les associations, en suscitant les unes, et inhibant les autres. Mais, frappé par l’importance de l’intérêt affectif dans cette sélection, il regarde l’attention elle-même comme une simple forme de l’affectivité. Or, nous savons que pour Freud et ses disciples, le sentiment n’intéresse pas seulement [p. 396] la conscience dans son ensemble. Il se divise en quelque sorte, s’attachant, avec des nuances et des intensités variées, à tel ou tel groupe d’images ou de concepts, si bien qu’il peut rester adhérent jusque dans le subconscient à des souvenirs refoulés. Bien loin de se teinter d’une nuance affective spéciale en pénétrant dans le champ de conscience occupé par un sentiment global, les pensées se présentent chacune chargée de sa masse propre d’émotion ; et le sentiment dont le sujet prend conscience n’est en quelque sorte que la somme de ces émotions partielles. Ce que Freud dit du sentiment, Bleuler l’étendra à l’attention. Chaque complexe sera considéré comme ayant sa charge propre, non seulement d’émotion, mais d’attention, et les systématisations psychologiques, l’orientation générale de la vie psychique, pourront être déterminées par la sommation des charges affectives adhérentes aux complexes, de même qu’une force est définie par ses composantes. La conscience n’est pas une unité, mais une somme ; son activité est une résultante d’activités partielles.

Cette conception dynamique spéciale de la vie psychique, qui, comme le font justement observer MM. Régis et Hesnard, est fondamentale dans la théorie de Freud, Bleuler est parfaitement en droit d’en tirer ce qu’il appelle une théorie associative de l’attention. Mais peut-être cette extension parfaitement justifiée est-elle plus dangereuse pour la doctrine qu’une critique directe. Comment l’attention peut-elle être définie autrement que par l’attitude, tant physique que psychique, adoptée par un ensemble organique, à l’égard d’un phénomène particulier ? Et si elle est nécessairement une réaction d’ensemble, comment peut-on la concevoir comme répartie en des éléments distincts et comme n’existant que par la réunion de ces soi-disant attentions partielle ? Les faits dits de dédoublement de la personnalité, à supposer qu’ils aient été exactement observés et interprétés, ne retirent rien de sa valeur à notre remarque, car ce que nous affirmons de la conscience totale peut être répété des consciences partielles : il y a en elles autre chose que dans la simple somme de leurs éléments, à savoir la puissance d’organisation qui permet à ceux-ci de participer d’une même unité.

Si nous faisons maintenant retour aux relations indiscutables qui unissent l’affectivité à l’attention, ce n’est plus seulement aux doctrines de Bleuler, mais à celles de Freud, que s’appliquera notre critique. Qu’est-ce que le sentiment, sinon un phénomène d’ensemble, une réaction particulière de tout un organisme à un événement donné ? Et comment, dès lors peut-on nous parler de complexes « chargés d’émotion » et cependant exclus du champ de la conscience, pour vivre d’une vie propre et indépendante ?

L’objection a ici moins de force, parce que les complexes freudiens sont supposés agir d’une façon permanente, soit en modifiant le cours des associations, soit même en troublant de quelque façon les fonctions organiques comme dans l’hystérie. Par là, ils modifient réellement l’ensemble de la vie [p. 397] psychique, et cette réaction générale, bien que partiellement ou totalement inconsciente, peut être assimilée à une émotion. Mais encore une fois, cette émotion n’appartient nullement au complexe isolé ; elle ne peut être conçue comme un phénomène global, comme l’adaptation d’un ensemble organique à un élément anormal introduit en lui.

Cette rectification n’atteint en somme que légèrement la doctrine de Freud et de ceux qui après lui ont tenté l’explication psychogénétique des troubles mentaux. Elle est par contre fort grave pour les théories de Bleuler et réduit à néant sa tentative de concilier la « déduction » psychologique de la folie avec la notion kraepelinienne de la maladie mentale. Aussi bien pour des affections considérées par lui comme assez proches des psychoses toxiques ou infectieuses, comme la schizophrénie, que pour des troubles purement fonctionnels comme le délire paranoïaque, Bleuler a reconnu qu’il ne s’agissait ni de la suppression brutale de certaines fonctions, ni même d’un désordre intéressant l’activité purement automatique des associations, mais d’une déviation ou d’une dispersion des forces directrices de la pensée. Pour concilier cette explication avec celle qui ferait dépendre ta maladie de modifications cérébrales définies et en général progressives, il lui a fallu envisager l’affectivité et l’attention comme reparties sur des éléments isolés, et comme susceptibles, par suite, de destruction ou de modification partielles à la suite de la disparition ou de la déformation de tel ou tel de ces éléments. A la succession des états dynamiques de la matière cérébrale pouvait par suite répondre une série continue de variations dans l’équilibre psychique. Malheureusement pour celte théorie, entre la composition des forces physiques et la synthèse des énergies psychiques il n’y a que de grossières analogies. C’est pour avoir traité cette analogie comme une identité que Bleuler a cru pouvoir concilier deux méthodes d’explication de la folie parfaitement contradictoires.

*

* *

On aurait tort cependant de l’en blâmer outre mesure. En réalité, la nécessité de se placer, pour l’étude des troubles mentaux, à deux points de vue non seulement différents, mais opposés, est l’écueil où se sont brisés jusqu’ici tous les efforts tentés pour arriver à une conception systématique de la folie.

Jaspers précise très bien ces deux points de vue. « 1° En nous plaçant à l’intérieur même du fait psychique, nous comprenons génétiquement comment le psychique dérive du psychique ; 2° en rattachant objectivement plusieurs faits à des lois (Regelmassigkeiten), sur la foi d’expériences répétées, nous arrivons à une explication causale… Dans les sciences naturelles nous ne recherchons qu’une espèce de connexions : les connexions causales Nous cherchons par l’observation à trouver les règles du devenir… C’est le même but que nous poursuivons en psychopathologie. Nous relevons [p. 398] des connexions causales isolées, dont la constance ne peut encore être établie (par exemple : entre les affections oculaires et les hallucinations visuelles) ; nous découvrons des règles (par exemple, la règle de l’hérédité similaire : quand des maladies du groupe de la folie maniaque dépressive se produisent dans une famille, il est très rare que, dans cette même famille, se rencontrent des cas du groupe de la démence précoce ou inversement). Très rarement, nous trouvons des lois (exemple : pas de paralysie générale sans syphilis) et jamais nous ne pouvons établir d’équations comme en physique et en chimie. Tandis que dans les sciences naturelles nous ne pouvons trouver que des connexions causales, la connaissance en psychologie trouve à se satisfaire par la perception d’une toute autre espèce de connexions. Le psychique dérive du psychique d’une manière intelligible pour nous. L’homme attaqué s’emporte et se livre à des actes de défense ; l’homme trompé devient méfiant. Cette production du psychique par le psychique nous la comprenons génétiquement.

La compréhension génétique de la production du psychique par le psychique doit être sévèrement distinguée de l’explication signalée plus haut par les connexions causales. La première trouve subjectivement l’intelligible ; la seconde, objectivement, le régulier ;donc : l’explicable, quoique inintelligible. Par une expression qui prête aux malentendus, on nomme la compréhension génétique une « explication psychologique ». Ainsi, j’explique psychologiquement une action d’un homme, c’est-à-dire : je la comprends, quand je la ramène à ses motifs ; au contraire je l’explique par la cause quand je la conçois « comme inintelligible et comme suite d’un processus cérébral démontrable (15). »

Ces deux méthodes d’explication sont indispensables à l’aliéniste : l’identité foncière des troubles du jugement dans le délire systématisé et dans les états de passion est telle qu’on ne peut guère user pour chacun d’eux que d’un seul procédé d’explication : la compréhension génétique et l’hypothèse toute gratuite de modifications cérébrales spéciales à la paranoïa ne nous serait d’aucun secours puisque ces modifications tussent-elles histologiquement établies, il est bien certain qu’elles ne sauraient nous donner la clef des erreurs du raisonnement. D’autre part, l’affaiblissement intellectuel du paralytique général est si évidemment sous la dépendance de la méningo-encéphalite diffuse que l’explication causale s’impose.

Utiliser alternativement, dans une conception d’ensemble de l’aliénation mentale, ces deux méthodes d’explication sans prendre garde qu’elles s’appliquent en réalité à des objets très distincts et nous fournissent des connaissances d’ordre entièrement différent, c’est risquer l’incohérence. Il est tout aussi impossible de se servir exclusivement de l’une ou l’autre d’entre elles. Yung et Maeder qui, après Freud, ont tenté l’explication purement [p. 399] psychogénétique des troubles mentaux, se sont en fait contentés d’accumuler des analyses de cas individuels, et, bien loin que ces études puissent servir de point de départ à des généralisations scientifiques, elles ne possèdent même pas le caractère de documents isolés, mais indiscutables, puisque chaque symptôme morbide est susceptible de recevoir, au gré du psychoanalyste, une série d’explications également plausibles. D’autre part, on sait à quelles difficultés s’est heurté Kræpelin lorsqu’il s’est efforcé d’étendre à toutes les formes de troubles mentaux sa notion de processus morbide défini et spécifique (16). Nous venons de voir enfin l’échec de Bleuler, dans sa tentative d’application simultanée des deux méthodes aux mêmes psychoses. Il semble donc, à la suite de ces insuccès répétés, que toutes les issues aient été explorées et reconnues impraticables. N’est-on pas dès lors en droit de se demander si le problème de la folie a été jusqu’ici correctement posé, si son seul exposé ne renferme pas une impossibilité ; si, en un mot, l’expression de : « maladie mentale » n’est pas tout simplement une contradiction dans les termes ?

L. BARAT.

Notes

(1) Pierre Janet. La psycho-analyse. Rapport au congrès de médecine de Londres, 1913. J. de Ps., janvier et mars 1914.

A. Hesnard. Les théories psychologiques et métapsychiatriques de la démence précoce. J. de Ps., mars 1914.

(2) Kostyleff. Freud et le problème des rêves. Rev. Phil., juillet-décembre 1911 – La psycho-analyse appliquée à l’étude objective de l’imagination. Ibid., avril 1912.

Régis et Hesnard. La doctrine de Freud et de son école. L’Encéphale, 1913, et tout récemment : La Psycho-analyse, Paris, Alcan, 1914.

(3) Kostyleff. Rev. Phil., juillet-déce. 1911.

(4) C’est cette hypothèse que développaient d’une façon à peu près exclusive les [p. 382] disciples dissidents de Freud groupés autour d’Adler : pour ceux-ci, la loi de finalité qui règle les manifestations de l’inconscient s’exprimerait à peu près dans cette formule : « Eviter à tout prix ce qui pourrait provoquer le sentiment d’infériorité personnelle » (Minderwertigkeitsgefühl).

(5) Dans bien des cas, il semble même que le refoulement dans l’inconscient soit considéré par Bleuler comme accessoire et superflu ; c’est ainsi que les complexes directeurs du délire paranoïaque sont présentés comme appartenant à la conscience claire (voir plus loin).

(6) Halle. Marhold, 1906, in-8°, 144 pp.

(7) Cf. Specht. Ueber dem pathologischen Affekt in der chronischen Paranoia. Erlangen, Deichert, 1901.

(8/1 – 8/2 – 8/3) Ce numérotage des hypothèses n’est pas dans le texte. Nous l’ajoutons, pour la clarté des renvois.

(9) Cf. J. de Psych., janvier-fév. 1914, p. 62.

(10) Dementia dissecans de Zwerg. Dementia sejunctiva de Grooz — folies discordantes de Chaslin… etc.

(11) Cf. par exemple le cas cité par Yung. Journal fur Psychologie und Neurologie, 1903 et cet autre rappelé par Bleuler dans l’opuscule Affektivität : Une dame animée de généreuses intentions, mais ne pouvant, faute d’influence sociale, tenter de les réaliser sans se rendre ridicule, profite d’une aventure d’amour, pour se réfugier dans l’hystérie avec crises et états crépusculaires (Affektivität, p. 19).

(12) Les lettres Sch. désignent au cours de cet article, le livre de Bleuler : Die Schizophrenie paru dans le manuel d’Aschaffenburg.

(13) Cette interprétation anatomique des lésions de la démence précoce n’est pas de Bleuler. Elle ressort surtout des travaux de Klippel, Laignel-Lavastine, etc. Nous ne la donnons qu’à titre d’exemple et faute d’indications fournies par Bleuler lui-même sur l’anatomie pathologique de la schizophrénie.

(14) Cf. dans l’opuscule Affektivität, p. 139. — « La diminution de l’affectivité est visiblement secondaire ; c’est celle de l’intelligence qui en donne l’illusion. Quand un concept compliqué ne peut plus être formé ou conçu complètement, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il entraîne une réaction émotive adéquate. »

(15) Jaspers. Allgemeine Psychopathologie. Berlin, Springer, 1913, ch. III, part. I, p. 145 et seq.

(16) Cf. notre étude sur Kræpelin. Rev. Phil., mai 1913, n° 5.

LAISSER UN COMMENTAIRE