L. LUNIER. Examen médico-légal d’un cas de monomanie instinctive. Affaire du sergent Bertrand. Extrait des « Annales médico-psychologiques », (Paris), 1849, pp. 351-379.

L. LUNIER. Examen médico-légal d’un cas de monomanie instinctive. Affaire du sergent Bertrand. Extrait des « Annales médico-psychologiques », (Paris), 1849, pp. 351-379.

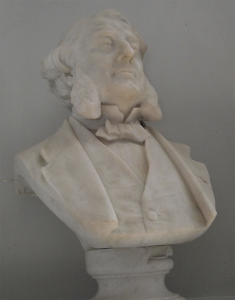

Jules-Joseph-Ludger Lunier (1822-1897). Médecin aliéniste, neveu du célèbre Jules Baillarger. Il doute sa pratique à La Salpêtrière sous la protection de son oncle, puis en 1845 dévient interne des hôpitaux. Il soutient sa thèse médecine, qui fait aujourd’hui référence, sur la paralysie générale progressive.

Il est surtout connu pour avoir été le collaborateur d’Auguste CONSTANT dans le Rapport général à M. Le Ministre de l’intérieur sur le service des aliénés en 1874, par les inspecteurs généraux du service… Paris, Imprimerie Nationale, 1878. 1 vol. in-4°, 2 ffnch., IV p., 564 p., 4 cartes et 7 plans.

Quelques autres travaux surout rédigés pour des revues :

— Recherches sur la paralysie générale progressive, pour servir à l’histoire de cette maladie. Thèse de Médecine n° 137. Paris, 1849.

— Études sur les maladies mentales et les asiles d’aliénés. De l’Aliénation mentale et du crétinisme en Suisse, étudiés au triple point de vue de la législation, de la statistique, du traitement et de l’assistance. Extrait des « Annales médico-psychologiques. Paris, F. Savy, 1868.

— Du rôle que jouent les boissons alcooliques dans l’augmentation du nombre des cas de folie et de suicide. Paris, F. Savy, 1872.

— De l’influence des grandes commotions politiques et sociales sur le développement des maladies mentales [Texte imprimé] : mouvement de l’aliénation mentale en France pendant les années 1869 à 1873. Paris, F. Savy, 1874.

— De l’Isolement des aliénés. Extrait des Annales médico-psychologique. Paris, F. Savy, 1871.

— Des Vols aux étalages. Paris, F. Savy, 1880.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Par commodité nous avons renvoyer les notes de bas de page de l’article original en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

EXAMEN MÉDICO-LÉGAL

D’UNCAS DE MONOMANIE HOMICIDE.

Affaire du sergent Bertrand.

[p. 351]

Plusieurs médecins, et parmi eux quelques aliénistes, ont dejà discuté la question psychologique et médico-légale soulevée récemment par les actes monstrueux dont le sergent Bertrand s’est avoué l’auteur. Tout en partageant leur manière de voir pour ce qui regarde l’irresponsabilité morale de l’inculpé, je crois, et je ne suis point le seul de cet avis, que les seuls faits révélés par les débats n’autorisaient point ces médecins a formuler une opinion aussi absolue, et qu’ils auraient dus étayer leurs assertions de l’examen approfondi de l’accusé lui-même, et de la discussion raisonnable des faits contradictoires que cet examen leur eut révélés. N’oublions pas avec quelle difficulté a prévalu la doctrine de la monomanie, et combien encore de nos jours cette folie partielle est liée et reconnue par certains magistrats. Pour conserver le terrain si laborieusement conquis, il ne suffit donc point de dire : Cet bomme est aliéné : il faut avant tout le démontrer. J’ai voulu éviter ce reproche. Après avoir lu attentivement tous les faits exposés devant le conseil, et les diverses interprétations qui en ont été données, j’ai visité Bertrand, je l’ai longuement interrogé, sans idée préconçue, et j’ai eu connaissance alors de faits que les débats n’avaient point révélés, et qui m’ont convaincu que cet homme a été, s’il n’est encore [p. 352] atteint d’une monomanie exclusive de toute responsabilité morale. Je vais essayer de la démontrer.

Le Vampire, gravure extraite des Mémoires de M. Claude, chef de la police de sûreté sous le second Empire (Paris, Jules Rouff, vers 1880) et reproduite dans la revue Détective, n° 410 (3 septembre 1936). – F. Avenet, dit Alexandre Ferdinandus, graveur. Désiré Mathieu Quesnel, dessinateur.

Bertrand (Francois), agé de vingt-cinq ans et demi, né a Voisey, canton de Bourbonne (Haute-Marne), est aujourd’hui sergent dans la 3e compagnie du 2e bataillon du 74e de ligne. Lors de son entrée en service, il y a cinq ans environ, l’accusé était élève an séminaire de Langres, qu’il quitta pour entrer volontairement dans l’armée, avant d’avoir terminé sa philosophie. Loin de se destiner à l’état ecclésiastique, comme on l’a dit devant le conseil, Bertrand m’a affirmé qu’il avait toujours eu l’intention d’embrasser la carrière militaire.

L’inculpé faisait partie de la compagnie hors rang en qualité de secrétaire du trésorier, ce qui, en ne l’assujettissant pas aux appels, lui facilitait les moyens de s’absenter sans autorisation. Du reste, sa conduite au régiment était très régulière ; il passait pour un bon sous-officier. Bertrand est d’une taille ordinaire : front découvert, cheveux blonds, yeux d’un bleu clair ; il porte de petites moustaches bien soignées. Quand il parut devant le tribunal, il était très pale, et paraissait en proie à une souffrance intérieure qu’il s’efforçait de comprimer ; il n’était pas encore rétabli de ses blessures, et ne marchait que difficilement, appuyé sur des béquilles. Il répondit d’une voix forte et claire aux premières questions qui lui furent adressées par le président (W. le colonel Manselon, du 24e léger), puis il croisa ses mains sur ses genoux et resta immobile pendant tout le temps que dura la lecture des pièces de l’information. Comme les faits principaux de ce document se retrouvent pour la plupart dans la pièce écrite par l’accusé lui-même, nous n’en donnerons ici qu’un résume fort succinct.

La première déclaration faite à l’autorité concernait la violation de la sépulture de la fille Gillet, agée de sept ans et demi, qui avait été inhumée la veille au cimetière d’lyry. La bière avait été brisée et le cadavre retiré aux trois quarts du cercueil : [p. 353] le ventre et l’estomac étaient entièrement ouverts de haut en bas, et une partie des intestins sortaient de l’abdomen.

M. Reinas, médecin à Ivry, déclara que plusieurs fois, déjà, il avait été appelé comme expert pour des faits de même nature. Au cimetière du Sud, une petite fille de douze ans avait subi les mêmes mutilations, Peu de temps après, le commissaire de police eut à constater l’exhumation d’une autre jeune fille enterrée depuis trois jours, et d’une femme de trente-huit ans, inhumée depuis huit jours. Ces deux cadavres offraient les mêmes incisions. Des recherches subséquentes conduisirent a d’autres découvertes analogues.

Cependant on ne savait comment découvrir l’auteur de ces profanations, ni même sur qui faire planer les soupçons ; on imagina alors une machine infernale qui devait faire explosion au moindre effort. Le 5 novembre 1858, le gardien du cimetière des hospices, qui, la nuit précédente, avait entendu ses chiens aboyer plus fort que de coutume, trouva, à sa tournée du matin, le cadavre d’une femme enterrée la veille, transporté a quelque distance de la fosse. II était à moitié découvert, et portait à la cuisse gauche une profonde incision, faite avec un instrument peu tranchant. Malgré la reproduction fréquente de pareils faits, la police n’avait pu parvenir à rien découvrir, quand le hasard la mit sur les traces du coupable, qui, en qualité de militaire, a comparu devant ses juges naturels du conseil de guerre.

Après la lecture des pièces de l’information, on procéda à l’interrogatoire de l’accusé ; nous en reproduirons les points les plus importants :

D. A la suite de quelle sensation vous livriez-vous à ces sortes d’excès ?

R. Je ne sais pas ; je ne puis dire ce qui se passait en moi.

D. Vous avouez tous les faits ?

R. Je reconnais m’être rendu coupable de toutes les profanations de sépulture dont on m’accuse. J’ai été blessé dans la nuit [p. 354] du 15 au 16 mars dernier par un coup de feu, en sautant par-dessus la cloison en planches du cimetière du Mont-Parnasse, où je voulais m’’introduire pour y fouiller de nouvelles sépultures. Ce coup de feu m’obligea de m’enfuir. Je me rendis à l’hôpital du Val-de-Grâce, pour me faire, soigner des blessures que j’avais reçues. Je déclarai tout ce que j’avais fait à M. le chirurgien-major, Marchal (de Calvi).

D. Ainsi, vous reconnaissez bien être l’auteur des violations qui ont eu lieu en février 1847, a Bléré, près Tours ; en juin , même année, au cimetière de l’Est ; en juillet et août 1848, au cimetière du Sud ; le 25 août, au cimetière d’lvry ; en septembre, une deuxième fois au même cimetière ; et en décembre, au même lieu, sur plusieurs cadavres ?

R. Toutes ces dates sent exactes ou a peu près. Quand je m’introduisais dans un cimetière, c’était une rage, une folie qui me poussait. II m’est arrivé de déterrer dans la même nuit de dix à quinze cadavres, et après les avoir mutilés, je les remettais en place.

D. Quel était votre motif ou votre but, pour violer ainsi des sépultures, et vous porter à des actes horribles ?

R. Je n’avais aucun but ; j’éprouvais le besoin irrésistible de la destruction, et rien ne m’arrêtait pour me lancer dans un cimetière, afin d’y assouvir cette espèce de rage de mutiler les cadavres, mais sans m’occuper ni sans rechercher le sexe. Je ne puis encore aujourd’hui me rendre compte des sensations que j’éprouvais en éparpillant les lambeaux de ces cadavres.

D. Avec quel instrument commettiez-vous les incisions et les lacérations des membres ?

R. Le plus souvent avec mon sabre-poignard, et d’autres fois avec un couteau ou un canif.

D. Comment parveniez-vous à déterrer les corps ?

R. Froidement. Avec mes propres mains, ou avec le premier instrument que je trouvais près de moi. J’avais quelquefois les mains en sang, je ne sentais les douleurs que le lendemain. [p. 655]

D. Que se passait-il en vous après avoir assouvi votre passion ?

R. Je me retirais en proie à une fièvre qui me rendait tout tremblant ; puis j’éprouvais le besoin de prendre du repos. Je dormais plusieurs heures consécutives n’importe où ni en quel lieu. Pendant cet assoupissement, j’entendais tout ce qui se passait autour de moi.

D. Comment expliquez-vous cette préférence a choisir, pour vos horribles mutilations, des cadavres de femmes plutôt que ceux des bommes ?

R. Je ne choisissais pas ; il est vrai que j’ai déterré plus de femmes que d’bommes.

D. N’étiez-vous pas, dans ces actes, dirigé par un sentiment autre que celui de la destruction des cadavres ?

R. Non, mon colonel.

D. II est bien extraordinaire que vous cherchiez toujours a assouvir votre passion sur des morts, et jamais sur des êtres vivants ?

R. C’est une maladie chez moi : depuis que je suis à l’hôpital, je n’en ai pas eu d’atteinte ; mais je ne sais si je serai complètement guéri quand je sortirai de cette affaire.

D. Un témoin a dit dans l’instruction que le cadavre d’une jeune fille avait été mâchonné: est-ce que vous attaquiez les cadavres avec les dents ?

R. Non, monsieur le président ; je n’ai jamais fait usage de mes dents. Le témoin a vouiu dire que les corps déchirés par le couteau mal affilé ou par mon sabre laissaient dans les deux parties séparées des déchirures incorrectes qui faisaient comme si des rats avaient mordu ces parties.

D. Lorsque vous ouvriez les cadavres, ne plongiez-vous pas les mains dans l’intérieur ?

R. Toujours avec impassibilité et sur le ton le plus calme. Oui, colonel, j’y mettais les mains pour en arracher les entrailles, et souvent j’allais jusqu’aux régions supérieures, d’où j’arrachais le foie. (Mouvement d’horreur dans l’auditoire.) [p.356]

D. Mais de semblables actes devaient vous faire horreur à vous-même ? Est-ce que vous n’éprouviez pas un sentiment qui vous fit comprendre toutes l’énormité odieuse de votre acte ?

R. Oui, certainement, et plus que tout autre j’éprouvais ce sentiment, mais je ne pouvais m’empêcher de recommencer au péril de ma vie. Ainsi, je savais que la machine existait pour m’atteindre et me donner la mort ; je n’en ai pas moins franchi le mur. Une autre fois, cette machine a raté ; j’aurais pu la prendre et l’emporter, mais je me suis contenté de la démantibuler d’un coup de pied. Je suis entré dans le cimetière, où j’ai déterré plusieurs cadavres. C’était un soir qu’il faisait une nuit profonde ; le temps était horrible, il pleuvait et tonnait très fort. En sortant du cimetière du Mont-Parnasse, je me suis rendu au cimetière d’Ivry, où j’ai commis les mêmes actes, et je suis rentré au Luxembourg vers trois ou quatre heures du matin.

D. Est-ce que jamais vous ne vous êtes demandé à quoi servait cette destruction de cadavres déjà anéantis ?

R. Quand ma maladie se déclarait, j’éprouvait, sans m’en rendre compte, ce besoin de détruire.

D. Et cette maladie, vous prenait-elle souvent ?

R. Environ tous les quinze jours ; elle s’annonçait par des maux de tête.

D. Éprouviez-vous les mêmes désirs en voyant des animaux morts ?

R. Non, mon colonel, je n’éprouve rien.

D. Depuis que vous êtes à l’hôpital, avez-vous éprouvé ces affreux désir ?

R. Non, mon colonel. Je suis sûr maintenant d’être complètement guéri. J’avais vu des cadavres froidement… sans trembler… je n’avais vu mourir personne. Depuis que je suis à l’hôpital… plusieurs de mes camarades sont morts près de moi… Ah ! Je suis guéri, car aujourd’hui j’ai peur d’un mort. (Vives et profonde sensation.) [p. 357]

Après cet interrogatoire, on procède à l’audition des témoins.

M. Marchal (de Calvi), Dans le service duquel se trouve la salle des consignés où avait été transféré Bertrand, raconte comment, après avoir obtenu la confiance de l’accusé, il l’avait décidé à écrire les faits dont il s’était rendu coupable et les sensations qu’il avait ressenties. Sur la demande du défenseur, et avec le consentement de Bertrand, M. Marshall donne lecture de cette pièce écrite entièrement de la main de l’inculpé :

« Dès l’âge de sept à huit ans, on remarqua en moi une espèce de folie, mais elle ne peut portait à aucun excès. Je me contentais d’aller me promener dans les endroits les plus sombres d’un bois, ou je restais quelquefois des journées entières dans la plus profonde tristesse.

« Ce n’est que le 23 ou le 25 février 1847 qu’une espèce de fureur s’est emparée de moi, et m’a porté à accomplir les faits pour lesquels je suis en état d’arrestation. Voici comment cela est arrivé.

« Étant allé un jour me promener à la campagne avec un de mes camarades, nous passâmes devant un cimetière ; la curiosité nous y fit entrer. Une personne avait été enterrée la veille ; les fossoyeurs, surpris par la pluie, n’avaient pas entièrement rempli la fosse, et avait de plus laissé les outils sur le terrain. À cette vue, de noires idées me vinrent ; j’eus comme un violent mal de tête, mon cœur battait avec force, je ne me possédais plus. Je prétextais un motif pour rentrer tout de suite en ville. À peine débarrassé de mon camarade, je retourne au cimetière. Je m’empare d’une pelle, et je me mets à creuser la fosse.

« Déjà j’avais retiré le corps mort, et je commençais à le frapper avec la pelle, que je tenais à la main, avec une rage que je ne puis encore expliqué, quand un ouvrier qui travaillait tout près se présenta à la porte du cimetière : l’ayant vu, je me couchai à côté du mort, où je restai quelques instants ; m’étant ensuite levé, je ne vis plus personne, l’individu était allé prévenir les autorités. Je me hâtai alors de sortir de la pause, et [p. 358] après avoir recouvert le corps entièrement de terre, je me retirai en sautant le mur du cimetière. J’étais tout tremblant, une sueur froide me couvrait le corps. Je me retirerai dans un petit bois voisin, où malgré une pluie froide qui tombait depuis quelques heures, je me couchai au milieu des arbrisseaux. Je restai dans cette position depuis midi jusqu’à trois heures du soir, dans un état de sensibilité complète.

« Quand je sortis de cette assoupissement, j’avais les membres brisés et la tête faible.

« La même chose m’arriva dans la suite, après chaque acte de folie.

« Deux jours après, je suis retourné au cimetière, non plus de jour, mais à minuit, par un temps pluvieux ; n’ayant pas trouvé d’outils, je creusai entièrement la même fosse avec mes mains. J’avais les doigts en sang, mais je ne sentais pas la douleur. Je retirai le corps, et je le mis en pièces, après quoi, je le jetai dans la fosse, que je remplis entièrement de la même manière que je l’avais creusée.

« Quatre mois s’étaient écoulés depuis ce dernier attentat : pendant cette espace de temps, j’avais été tranquille. Nous étions rentrés à Paris ; je croyais ma folie passée, quand des amis m’engagèrent à aller visiter avec eux le cimetière du Père-Lachaise. Les allées sombres de cimetière me plurent. Je résolus d’y venir me promener dans la nuit. J’y entrai en effet à neuf heures du soir en escaladant le mur ; je me promenai à peu près une demi-heure agité des plus noires idée. Je me mis ensuite à déterrer un mort, toujours sans outils. Je me fis un jeux de le mettre en pièce ; ensuite je me retirai hors de moi. C’était au mois de juin.

« Les choses allèrent de la sorte pendant à peu près douze ou quinze jours, après lesquels je fus surpris par deux gardiens du cimetière qui furent sur le point de faire feu sur moi ; mais comme j’avais toujours eu soin de recouvrir les corps que j’avais mutilés, on ne s’était aperçu de rien et il me plus facile de me [p. 359] tirer d’affaire, en disant qu’étant un peu ivre j’étais entré au cimetière, que je m’étais couché sous un arbre où je m’étais endormi jusqu’à cette heures. Ils me firent sortir sans me demander autre chose.

« Le danger que je venais de courir produisit sur moi une telle impression, que je restai sept à huit mois sans retourner au cimetière.

« Les affaires de février 1848 survinrent. À partir de ce jour le régiment ne fit que voyager et ne rentra à Paris qu’aux journées de juin ; m’étant trouvé détaché dans un village aux environs d’Amiens, je ne suis arrivé à Paris que le 17 juillet.

« Après quelques jours de repos, le mal me revint plus violemment que jamais. Nous étions au camp d’Ivry ; pendant la nuit, les sentinelles étant plus rapprochées et leur consigne étant sévère ; mais rien ne pouvait m’arrêter. Je sortis du camp toutes les nuits pour aller au cimetière du Mont-Parnasse, où je me livrais à de grands excès.

« La première victime de ma fureur fut une jeune fille dont je dispersai les membres après l’avoir mutilée. Cette profanation eu lieu vers le 25 juillet.

« Depuis, je ne suis retourné que deux fois dans ce cimetière où il était très difficile de pénétrer. La première fois, à minuit, par un clair de lune magnifique, je vis un gardien qui se promenait dans une allée, un pistolet à la main ; j’étais perché sur un arbre, près du mur d’enceinte et sur le point de descendre dans le cimetière ; il passa tout près de moi et ne me vit pas. Quand il se fut éloigné, je sortis sans rien faire. La seconde fois, je déterrai une vieille femme et un enfant, que j’ai traitai de la même manière que mes autres victimes. Il m’est impossible de me rappeler les dates de ces deux derniers attentats. Tout le reste se passa à dans le cimetière où sont enterrés les suicidés et les personnes mortes aux hôpitaux.

« Le premier individu que j’exhumai dans ce lieu fut un noyer auquel je ne fis qu’ouvrir le ventre. C’était le 30 juillet. [p. 360]

« Il est à remarquer que je n’ai jamais pu mutiler un homme ; je n’y touchais presque jamais, tandis que je coupais une femme en morceaux avec un plaisir extrême… Je ne sais quoi attribuer cela.

« Du jour de l’exhumation du cadavre donc je viens de parler au 6 novembre 1848, je déterrai et mutilai quatre morts, deux hommes et deux femmes. Celles-ci avaient au moins soixante ans. Je ne puis fixer au juste l’époque de ces exhumation ; elles eurent lieu à peu près de quinze en quinze jours.

« Le 6 novembre, à dix heures du soir, on me tira un coup de pistolet au moment où j’escaladais la clôture du cimetière. Je ne fus pas atteint. Ce fait ne me découragea pas ; je me couchai sur la terre humide et je dormi environ deux heures par un froid rigoureux. Je pénétrai de nouveau dans le cimetière et je déterrai le corps d’une femme noyée que je mutilai.

« À dater de ce jour, jusqu’au 15 mars 1849, je ne suis retourné que deux fois au cimetière, une fois du 15 au 20 décembre, et l’autre au commencement de janvier. C’est deux fois encore j’ai essuyé deux coup de feu : le premier, qui m’a été tiré à bout portant, à fait balle et a traversé ma capote à hauteur de la ceinture, derrière le dos, sans me toucher ; le deuxième coup ne m’atteignit pas non plus. En vérifiant la position de l’arme, je remarquai qu’elle était placée de manière à frapper en plein dans la poitrine. Je me sauvai de ces deux coups de feu comme par miracle ; le fil de fer qui barrait le passage, ne se trouvant pas assez tendu, me permit de dépasser l’arme avant qu’elle fît feu.

« De la première quinzaine de janvier 1849 au 15 mars, je n’avais ressenti aucune nouvelle attaque de folie ; j’éprouvais même de l’éloignement pour ce qui avait fait si longtemps mon bonheur, si je puis parler de la sorte, quand mon malheur voulu que je passasse devant le cimetière Mont-Parnasse.

« La curiosité plutôt que l’envie de faire du mal me fit escalader la clôture, et c’est en sautant dans le cimetière que j’ai [p. 361] reçu le coup qui m’a conduit à l’hôpital. Je suis certain que si j’avais été manqué cette fois, je ne serai jamais retourné de ma vie dans un cimetière ; j’avais perdu toute ma hardiesse.

« Dans les commencement, je ne me livrais aux excès dont j’ai parlé qu’étant un peu pris de vin. Dans la suite je n’eus plus besoin d’être excité par la boisson, la contrariété seule suffisait à me pousser au mal.

« On pourrait croire après tout cela que j’étais également porté à faire du mal aux vivants. C’est le contraire, j’étais très doux à l’égard de tout le monde, je n’aurais pas fait de mal à un enfant. Aussi je suis certain de n’avoir pas un seul ennemi au 74e de ligne. Tous les sous-officiers que je fréquentais m’estimaient pour ma franchise et ma gaieté. » (Mouvement dans l’auditoire.)

Après la lecture de cette pièce, qui a produit sur l’auditoire une vive impression, M. Marchal (de Calvi) continue ainsi sa déposition :

« Cette note, Messieurs, dit-il, est incomplète. Il est de l’intérêt de l’accusé qu’aucun détail ne soit dissimulé, quelque horrible que puisse être ce détail. Bertrand l’a senti, et ne pouvant se décider à parler lui-même, il m’a prié de compléter ses aveux à cette audience. A tant d’horreurs j’ajoute un excès d’horreur. La monomanie destructive c’est compliqué d’une autre, comme cela arrive fréquemment, à laquelle la science donne un nom spécial. Cette monomanie s’est produite ; mais il est essentiel de faire remarquer que c’est assez longtemps après la première mutilation, à titre d’aggravation de cette horrible état mental. Je crois pouvoir me dispenser d’entrer dans les détails minutieux sur les faits nouveaux dont il s’agit. J’ai cru un instant qu’il pouvait y avoir quelque chose de plus, et l’on se demande si c’est possible. Oui c’est possible ; car il y a des cas de d’anthropophagie, notamment celui qui a été rapporté par le docteur Berthollet, d’un homme qui déterrait les morts récemment ensevelis pour les dévorer, et qui se plaisent et surtout à manger les intestins. Or l’un des cadavres arraché à la tombe [p.362] par l’accusé offrait des mâchures dans une région déterminée. Mais ces mâchures provenaient de ce que l’instrument avec lequel les incision été pratiquées n’était pas bien aiguisé, et, à cet égard, les négation du malade sont formelles, absolues.

« Le cas que nous avons sous les yeux est donc un exemple de monomanie destructive compliquée de monomanie érotique, ayant débuté par une monomanie triste, ce qui est très commun ou même presque général. La plupart des monomaniaques destructeurs commencent par être lypémaniaques. Dans mon opinion, cet homme n’est pas responsable de ses actes. Il n’était pas libre. Je sais combien cette déclaration est grave, combien elle est contraire à l’accusé, en ce sens que s’il n’est pas reconnu coupable, il pourra devenir l’objet de mesures administratives qui pourraient aller jusqu’à une séquestration prolongée, tandis que s’il est reconnu coupable, la peine qui lui serait appliquée est relativement très légère. Mais je dis ce que je crois. Je le dis devant Dieu et devant les hommes après mûres réflexions.

« vous remarquerez, Messieurs, que la Bonhomme à 10 exclut pas le raisonnement. C’est là une remarque de la plus haute importance. Dans ce que je dis, dans le jugement que je porte, je n’ai garde d’omettre l’intérêt social, auquel l’intérêt individuel ne peut être sacrifié, mais qui domine cet intérêt partiel comme le nombre indéfini l’emporte sur l’unité. En y réfléchissant on verra quel intérêt social est sauvegardé par mon interprétation, tandis qu’il ne l’est point par l’interprétation contraire, celle qui consisterait à regarder l’accusé comme responsable comme coupable.

« Un dernier mot, Messieurs. Bertrand se croit guéri. Depuis qu’il est dans nos asile, loin d’avoir ressenti a un degré quelconque la pulsion funeste à laquelle il a cédé si longtemps, il n’éprouve que de l’horreur, et une horreur non simulée, au souvenir des actes épouvantable pour lesquels il comparait devant votre tribunal. De plus, Bertrand avait vu des morts, mais il n’avait jamais vu mourir. Or, dans la salle où il est placé il a [p. 363] vu mourir. Il a entendu le râle, il a vu l’écume aux lèvres des mourant, il a vu les dernières agitation de la vie ; il m’a dit quelques jours après : « Je suis guéri ! J’ai vu mourir ! » Je livre ce fait à la raison, à la justice du conseil.

J’ai explosé les faits. Mais les faits ont une âme et un corps. Je les ai présentés pour ainsi dire dans leur matérialité. Si la défense ou le conseil le jugent nécessaire, j’entrerai plus tard dans les détails propres à démontrer plus amplement que le malheureux qui est devant vous a accompli des actes qui inspirent une profonde, une insurmontable horreur, il doit et aussi l’objet d’une profonde et vigilante pitié. »

D. L’accusé ne vous a-t-il pas dit quelles étaient les violences qu’il exerçait sur les cadavres, et ne vous a-t-il pas dit aussi pourquoi il s’adressait de préférence aux femmes ?

R. Il m’a déclaré que ces violences étaient de toutes natures ; qu’il mutilait toutes les parties ; il fendait les bouches jusqu’aux oreilles, il leur séparait les membres. Tout en reconnaissant qu’il ne touchait pas au corps des hommes, il ne pouvait expliquer la préférence que dans le principe il donnait au sexe féminin. Mais une nouvelle passion s’étant jointe à la première, il commit des actes qui expliqueraient naturellement cette préférence.

Cette monomanie exerçait peut-être sur lui une plus grande influence qui lui ôtait complètement le libre arbitre de ses actes.

D. En admettant cette maladie dont vous croyez qu’il fut atteint au moment de ces profanation, pensez-vous que chez lui le mal, la monomanie fussent tels qu’il aurait pu résister à leur influence ?

R. Je crois que Bertrand était sous l’empire d’une puissance qui le dominait — dans les temps anciens, on aurait appelé cela un démon — et qui le poussait malgré lui à commettre les actes dont nos annales médicales n’offrent pas d’exemple.

Le capitane d’Hennezel cite plusieurs cas de monomanie ; mais le docteur Marchal fait remarquer qu’ils n’ont pas une grande analogie avec les faits imputés à Bertrand. [p. 364]

Pendant tout le cours de cette déposition, on remarque sur les traits de l’accusé une animation qui s’accroît par degré et semble dissiper la tristesse dont il était accablé depuis l’ouverture des débats. Il promène furtivement ses regards sur les objets et les personnes qui sont placés près du conseil et du banc des défenseurs et des journalistes.

D. Lorsque vous entriez dans le cimetière, vous avez rencontré quelques fois des chiens qui venaient à vous en aboyant ; comment les évitiez-vous ?

R. Quand j’entendais leurs cris venir vers moi, je m’arrêtais, je les attendais avec la plus grande tranquillité ; je restais immobile. Les chiens venaient, j’ai le regardais avec fixité : cela leur faisait peur et les chiens continuaient leur chemin, s’éloignaient en cessant leurs aboiements.

Dutale, fossoyeur au cimetière du Sud, dit avoir très souvent vu Bertrand se promener dans ce cimetière; il était habituellement en compagnie d’un seul ou de deux individus. Presque toutes les violations de sépultures dont ce cimetière a été le théâtre ont eu lieu le lendemain du jour ou ce militaire avait passé en se promenant près des fosses récentes (1). [p. 365]

Tels sont les faits importants qui se sont produits devant le conseil. Cette cause offre assez d’intérêt pour j’ai cru devoir les rapporter dans tous leurs détails.

Le commissaire du gouvernement a repoussé la prétention de monomanie, alléguée par les défenseurs de l’accusé, qui lui paraît avoir agi avec une pleine et entière liberté de toutes ses facultés intellectuelles.

Après de courtes répliques, le conseil est entré dans la salle de délibérations, et a rendu un jugement qui a déclaré à l’unanimité Bertrand coupable de violation de sépulture, et l’a condamné à un an de prison,maximum porté par l’article 360 du code pénal.

Bertrand attends avec impassibilité la lecture de ce jugement, et le seul sentiment qui paraît l’agiter se traduit par un sourire qui vient effleurer ses lèvres.

A ces détails déjà un peu longs, nous croyons devoir ajouter cependant ceux que Bertrand lui-même nous a fait connaître. Ils serviront peut-être à éclaircir quelques points encore embrouillés de cette affaire sans analogue dans les annales judiciaires.

Le père, la mère et le frère unique de Bertrand sont cultivateurs ; leur santé est et a toujours été excellente.

Un de ses oncles maternels est mort subitement à quarante ans. Depuis plusieurs années, me dit Bertrand, il avait l’esprit dérangé.

Bertrand a été lui-même, dans sa jeunesse, impressionnable et irascible. Il n’a jamais eu à sa connaissance aucune maladie assez grave pour le retenir au lit pendant plus de cinq ou six jours.

Il est dans naturel assez gai ; ce sa figure expressive et franche accuse de l’assurance et de la fermeté. Il n’a jamais, me dit-il, était plus qu’un autre porté à l’acte vénérien.

Salut, je ne sais plus où, que Bertrand, surtout dans le principe, [p. 366] ne commettait les actes dont il est accusé que sons l’influence d’un commencement d’ivresse. Devant moi, il a démenti cette assertion. L’état d’excitation dans lequel ii se trouvait pendant

es accès pouvait avoir quelque analogie avec l’état d’ivresse. C’est là, sans doute, l’origine de l’assertion erronée à laquelle je viens de faire allusion.

Quand, pour la première fois, an cimetière de Bléré, en février 1847, Bertrand fut entrainé comme instinctivement à déterré et à mutiler un cadavre, il ne savait même pas à quel sexe il appartenait, et il m’a positivement affirmé qu’a cette époque il n’avait aucune idée de cohabitation avec les cadavres qu’il exhumait.

C’est au mois de juillet 1848, au cimetière du Mont-Parnasse, qu’ayant déterré une jeune femme assez bien conservée (ce sont ses expressions), l’idée affreuse lui vint de se livrer à l’acte inouï qu’il ne put avouer devant le conseil. Et cet acte, il était loin d’être calme quand il s’en rendit coupable ; il venait de mutiler cinq ou six cadavres, et, comme s’il eut oublié ce qu’il venait de faire, il s’abandonna plus que jamais dans cette même nuit à son instinct de destruction.

Bertrand m’a, du reste, affirmé n’avoir depuis cohabité que deux fois avec les cadavres qu’il exhumait, en décembre 1848 et en janvier 1849. Je reviendrai sur l’importance de ces détails, sur lesquels on n’a pas, je crois, assez insisté.

Il y a eu, d’ailleurs, à une certaine époque, une véritable périodicité dans le retour de ce que Bertrand appelle lui-même ses accès ; depuis le mois de juillet 1848, ces accès revenaient à peu près tous les quinze jours, et s’annonçaient par des maux de tête plus on moins violents, et un je ne sais quoi d’insolite dans sa manière d’être et dans ses actes.

De vives émotions, de fréquents changements de résidence empêchaient le retour des accès. Il en fut ainsi du mois de juillet 1847 au même mois de l’année suivante.

Bertrand ne paraît pas très affecté de sa condamnation, bien [p. 367] qu’il en sente parfaitement les conséquences. Aussi, quoiqu’il puisse, après son année de prison, rentrer dans l’armée comme simple soldat, il est décidé à se faire réformer pour les blessures fort graves qu’il a reçues, et à quitter la France, ou, me dit-il, il craindrait qu’on ne lui reproche à chaque instant sa conduite passée.

Telle est, aussi complète et aussi fidèle que cela nous a été possible, l’exposition des faits à l’aide desquels nous allons chercher à apprécier l’état mental de Bertrand. Mais comme plusieurs médecins se sont déjà prononcés sur cette question, nous croyons devoir, avant tout, dire quelques mots de leur appréciation.

MM. Baudens et Marchal (de Calvi), chirurgiens militaires, sont, à ma connaissance, les seuls médecins qui aient visité Bertrand. Le premier n’a rien dit de la question psychologique. M. Marchal, au contraire, l’a traitée assez longuement, et il a déclaré que, selon lui, Bertrand était affecté « d’une monomanie destructive compliquée de monomanie érotique, et ayant débuté par une monomanie triste, ce qui est fort commun ou presque général ».

Cette appréciation est, selon moi, celle qui se rapproche le plus de la vérité, bien qu’il n’y ait point eu chez Bertrand de véritable monomanie érotique.

Dans une note insérée dans la Gazette des hôpitaux (2), M. Castelnau partage complètement l’avis de M. Marchal.

M. Michéa, dans un article qu’a publié l’Union médicale (3), discute longuement la question psychologique soulevée par les actes de Bertrand. Ce médecin partage l’opinion de MM. Marchal et Castelnau pour ce qui est relatif à l’existence chez l’inculpé d’une double monomanie ; seulement, « se fondant sur les lumières fournies par la connaissance des cas plus ou moins [p. 368] analogues, invoquant surtout certaines circonstances du corps

Du délit qui n’ont point été suffisamment explorées par M. Marchal, il pense que la monomanie érotique était le fond de cette folie monstrueuse ; qu’elle était antérieure à la monomanie destructive, et qu’elle dominait celle-ci. » La suite de ce travail montrera en quoi notre manière de voir diffère de celle de M. Michéa.

Sous le litre de Remarques médico-légales sur la perversion de l’instinct génésique, M. Brierre de Boismont a rapporté, dans la Gazette médicale, plusieurs faits qui offrent quelque analogie avec celui de Bertrand. D’après M. Brierre, l’inculpé avait un délire partiel caractérisé par la perversion de l’instinct génésique.

Telles sont, en peu de mots, les différentes appréciations qui ont été données de l’état mental de Bertrand ; avant de nous prononcer sur leur signification, nous allons examiner nous-même au point de vue médico-légal les différentes circonstances qui nous ont semblé démontrer chez l’accusé l’existence d’une aliénation mentale exclusive de toute liberté morale.

L’influence de l’hérédité est aujourd’hui si bien établie en pathologie mentale, que je me contenterai de rappeler ici qu’un oncle maternel (4) de Bertrand est mort aliéné, et probablement d’une attaque d’apoplexie. Bertrand offrit lui-même dès son jeune âge les signes de celte prédisposition qu’il avait apportée en naissant. Quoiqu’il fut d’un naturel en apparence assez gai, il survint chez lui dès l’âge de six ou sept ans une espèce de folie (ce sont ses propres expressions) ; une ou deux fois par semaine, il quittait ses jeunes camarades pour aller se promener dans les endroits les plus sombres d’un bois voisin, et il restait quelquefois des journées entières dans la plus profonde tristesse. Il était, d’ailleurs, fort impressionnable : la moindre contrariété le [p. 369] mettait en colère. Cette taciturnité périodique fut toujours un des traits les plus saillants de son caractère.

Bertrand a été élevé dans un s6niinaire, et cette circonstance, assurément, n’était guère propre a éloigner de son esprit les idées mélancoliques qui y avaient pris racine. Ce genre d’éducation a peut-6tre aussi développé chez lui une excitabilité insolite des organes génitaux, comme cela n’est que trop commun, si l’on s’en rapporte aux écrits des médecins qui font autorité en pareille matière. Marc dit, en effet, que le satyriasis choisit de préférence les hommes dont la vie sociale se rapproche de celle du sexe féminin (5). Rony, qui partage la même opinion, rapporte à ce sujet (6) l’histoire fort intéressante du curé de Cours, près la Réole, en Guyenne, histoire que Buffon a consignée dans ses œuvres. Ce qu’il y a de positif, c’est que parmi les quatre ou cinq exécrables de cohabitation avec les morts qui existent dans la science, trois appartiennent àa des prêtres ou tout au moins à d’anciens séminaristes.

Passant rapidement sur des détails biographiques qui n’offrent pour nous qu’un intérêt secondaire, nous arrivons au premier acte de violation de sépulture dont Bertrand s’est avoué l’auteur. Dans sa note, remise à M. Marchal, il raconte lui-même comment le fait est arrivé. Le hasard l’avait conduit près d’un cimetière avec l’un de ses camarades : la curiosité les y fit entrer. Une personne avait été enterrée la veille ; les fossoyeurs surpris par la pluie n’avaient pas entièrement rempli la fosse, et avaient, en outre, laissé leurs outils sur le terrain. « A cette vue, dit Bertrand, des idées noires me vinrent; j’eus comme un violent mal de tête, mon cœur battait avec force, je ne me possédais plus. » II était difficile de mieux peindre en si peu de [p. 370] mots le commencement d’un accès de folie ; mais tout en maîtrisant sa volonté, le délire instinctif ne dominait pas encore a ce point ses facultés intellectuelles qu’il ne prît toutes les précautions qu’un criminel eût prises en pareil cas. II trouva un prétexte pour se débarrasser de son camarade, revint seul au cimetière, et se mit à creuser la fosse avec les instruments du fossoyeur. Déjà il avait retiré le corps, et commençait à le frapper avec la pelle qu’il tenait à la main avec une rage qu’il ne peut s’expliquer, quand il vit un ouvrier à la grille du cimetière ; il se coucha quelques instants près du mort ; puis soupçonnant que cet homme avait été prévenir les autorités, il sortit de la fosse, recouvrit le corps de terre, et s’enfuit en sautant par-dessus le mur. « J’étais tout tremblant, dit-il, une sueur froide me couvrait le corps ; je me retirai dans un petit bois voisin, ou, malgré une pluie froide qui tombait depuis quelques heures, je me couchai au milieu des arbrisseaux. Je restai dans cette position depuis midi jusqu’à trois heures du soir, dans un état d’insensibilité complète. Quand je sortis de cet assoupissement, j’avais les membres brisés et la tête faible. »

Celui qui douterait que Bertrand ait eu un véritable accès de folie, n’aurait qu’à ouvrir les ouvrages les plus estimés qui traitent de l’aliénation mentale, et il y trouverait à chaque page la relation d’accès en tout semblables à celui qu’a si bien décrit l’inculpé. Atteint depuis longtemps d’une affection mélancolique, dont personne autour de lui ne soupçonnait la gravité, il a suffi de la vue d’un cercueil à moitié découvert, d’instruments laissés là par hasard, pour déterminer instantanément un de ces entrainements irrésistibles contre lesquels essaient en vain de lutter les volontés les plus fortes. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le verre déjà plein. Souvent l’occasion fait l’aliéné, comme l’occasion fait le larron.

D’ailleurs, et cela est fort ordinaire, ce premier accès fut bientôt suivi d’un autre. Le surlendemain, Bertrand retourna au cimetière à minuit, par un temps pluvieux ; cette fois, n’ayant [p. 371] pas trouvé d’outils, ii creusa la fosse avec ses mains. Il avait les doigts tout en sang, mais il ne sentait pas la douleur ; il retira le corps, le mit en pièces, puis il le jeta dans la fosse qu’il remplit de terre, comme il l’avait creusée.

Ici nous retrouvons un autre symptôme qui caractérise toute excitation maniaque ; nous voulons parler de l’insensibilité à la douleur, que M. Moreau (de Tours) a signalée dans la monomanie suicide, et que nous même avons dit exister dans tout autre délire partiel pendant la période d’excitation (7). L’excellent ouvrage de M. Calmeil (8) est rempli de faits curieux qui démontrent jusqu’où peut aller cette insensibilité.

Quatre mois se passèrent sans accès. Rentré à Paris, Bertrand se croyait guéri, quand on l’engagea à visiter le Père-Lachaise. C’était au mois de juin ; les allées sombres de ce cimetière lui plurent, et il résolut d’y venir la nuit. Il y vint, en effet, à neuf heures du soir, en escaladant le mur. Il s’y promena une demi-heure environ, agité des plus noires idées. Puis, enfin , l’excitation ayant atteint son paroxysme, il déterra un mort ; toujours sans outils, et le mit en pièces. Il se retira tout hors de lui.

Quinze jours après, Bertrand fut surpris dans le même cimetière par deux gardiens qui furent sur le point de faire feu sur lui ; mais il sut se tirer d’affaires, et on le laissa sortir. Néanmoins le danger qu’il avait couru produisit sur lui une influence morale favorable ; il resta sept ou huit mois sans retourner dans les cimetières.

Puis arrivèrent les événements de février, dont l’armée, surtout a Paris, ressentit si vivement le contre-coup ; nouvelle influence morale tout aussi puissante et aussi efficace que la première. [p. 372]

Bertrand ne revint a Paris que le 17 juillet ; son régiment fut envoyé au camp d’lvry. Après quelques jours de repos, son mal, dit-il lui-même, lui revint plus violent que jamais, et, malgré la sévérité de la consigne, il quitta le camp dès le 25 juillet, et se rendit au cimetière du Mont-Parnasse. C’est ici qu’il faut rapporter sa première cohabitation avec les morts. J’ai déjà dit comment et par quelles circonstances Bertrand en était arrivé à cet excès de monstruosité. Je ne crois donc point devoir y revenir ; mais je dois rappeler cependant que cette passion nouvelle aggrava sensiblement son état. C’est, en effet, à partir de cette époque que les accès, jusqu’alors assez éloignés les uns des autres, revinrent périodiquement tous les quinze jours, et cela jusqu’au mois de janvier 1849. Ces accès devinrent en même temps plus violents, et Bertrand alla jusqu’à mutiler une dizaine de cadavres en une seule nuit.

L’espèce de léthargie qui succédait aux accès était plus longue et plus complète, et les dangers sérieux auxquels il savait être exposé furent des lors insuffisants pour l’arrêter dans ses excursions nocturnes. N’est-ce pas la marche naturelle d’une maladie malheureusement bien fréquente, mais qui, par bonheur, ne conduit que fort rarement à de pareilles monstruosités ?

De la première quinzaine de janvier 1849 au 15 mars suivant, peut-être sous l’influence des coups de feu auxquels il avait échappé comme par miracle dans ses excursions précédentes, Bertrand n’eut aucune nouvelle attaque ; il éprouvait même, dit-il, de l’éloignement pour ce qui avait fait si longtemps son bonheur, quand il passa par hasard devant le cimetière du Mont-Parnasse. Il ne put résister à la tentation, et ce fut en sautant dans ce cimetière qu’il reçut les coups de feu qui le conduisirent à l’hôpital (9). [p. 373]

Si nous résumons les phénomènes pathologiques offerts par Bertrand, nous trouvons chez lui :

1° Un état de tristesse insolite, signe, pour ainsi dire, de la prédisposition héréditaire, et qui plus lard se transforme en une véritable lypémanie.

2° Un délire partiel caractérise par des accès d’agitation maniaque pendant lesquels Bertrand déterre et mutile des cadavres.

3° Une perversion de l’appétit vénérien qui le porte à la cohabitation avec les morts.

Étudions successivement ces trois éléments de la maladie de Bertrand, et cherchons à quelle partie du cadre nosologique nous pourrons rattacher cette singulière affection.

Nous avons qualifié de lypémanie l’état général par lequel s’est traduite chez Bertrand la prédisposition héréditaire avant l’explosion des premiers accès de délire partiel. II nous est facile de légitimer cette assertion. Cette tristesse dont Bertrand dès son jeune âge était pris subitement une ou deux fois par semaine, cette recherche des lieux sombres et isolés, cette extrême susceptibilité de caractère, et bien d’autres phénomènes sur lesquels il n’est pas besoin de revenir (10), ne constituent-ils pas, en effet, sinon une véritable maladie, au moins un état anormal formant comme le prodrome d’une affection plus grave et que le moindre incident fera éclater. Il n’est pas rare, du reste, de voir un pareil état précéder l’invasion du délire partiel, [p. 374] et les auteurs en ont rapporté des exemples assez nombreux. Il n’y a donc rien qui doive nous surprendre.

La plupart des médecins qui out étudié le procès de Bertrand ont regardé le délire partiel dont il est affecté comme un cas de monomanie homicide. Cette dernière expression est dans l’espèce fort impropre, et ne répond, du reste, en aucune manière à l’idée qu’on doit se faire de l’état mental de l’accusé.

Pour ce qui est du mot Érotomanie, il nous parait faux de tous points.

L’érotomanie, dit Esquirol (11), est une affection cérébrale chronique, caractérisée par un amour excessif, tantôt pour un objet inconnu, tantôt pour un objet imaginaire ; dans cette maladie, l’imagination seule est lésée : il y a erreur de l’entendement. C’est une affection mentale dans laquelle les idées amoureuses sont fixes, dominantes, comme les idées religieuses sont fixes et dominantes dans la théomanie ou dans la lypémanie religieuse. »

Si cette définition est juste, et c’est, je crois, l’opinion de la plupart des aliénistes, Bertrand n’était pas érotomane.

Qu’était-il donc ? Nous allons essayer de le définir.

Sous le litre de manie sans délire, Pinel rapporte une observation qui offre trop d’analogie avec celle de Bertrand pour que je ne la rapporte pas ici ; elle est d’ailleurs fort courte :

« Un homme livré autrefois à un art mécanique, et ensuite renfermé à Bicêtre, éprouve par intervalles irréguliers des accès de fureur marqués par les symptômes suivants : D’abord, sentiment d’une ardeur brûlante dans les intestins, avec une soif intense et une forte constipation. Cette chaleur se propage par degrés à la poitrine, au cou, à la face, avec un coloris plus animé ; parvenue aux tempes, elle devient encore plus vive, et produit des battements très forts et fréquents dans les artères de ces parties, comme si elles allaient se rompre. Enfin, l’affection [p. 375] nerveuse gagne le cerveau, et alors l’aliéné est dominé par un penchant sanguinaire irrésistible, et s’il peut saisir un instrument tranchant, il est porté a sacrifier avec une sorte de rage la première personne qui s’offre à sa vue. II jouit cependant, à d’autres égards, du libre exercice de sa raison, même durant ses accès ; il répond directement aux questions qu’on lui fait, et ne laisse échapper aucune incohérence dans les idées, aucun signe de délire ; il sent même profondément toute l’horreur de sa situation ; il est pénétré de remords, comme s’il avait à se reprocher ce penchant forcené (12). » Dans sa première édition, Pinel rapporte ce fait, et avec raison , comme un cas de folie consistant exclusivement dans la lésion de la volonté.

Bertrand n’avait primitivement, en effet, qu’une maladie de la volonté. Est-ce à dire qu’il n’y avait chez lui aucune lésion de l’entendement ? Je ne le pense pas. Il est évident que chez Bertrand l’activité intellectuelle était suspendue pendant les accès ; il y avait donc rigoureusement lésion de l’entendement : l’intelligence était passive, si je puis m’exprimer ainsi ; elle subissait l’influence de la volonté, qu’elle domine dans l’état normal.

S’il en était autrement, il faudrait avec Prichard (13) rejeter à tout jamais le mot de monomanie dans les cas où il n’y aurait point lésion de l’entendement, car l’expression manie offrira toujours à l’esprit l’idée d’un désordre intellectuel.

Bertrand était donc affecté de cette variété de folie que Pinel appelle manie sans délire (14), Prichard folie instinctive, Marc et Esquirol monomanie instinctive.

Pour ce qui est de la cohabitation avec les morts, nous ne la [p. 376] considérons que comme un épiphénomène de la maladie. Cette perversion de l’appétit vénérien auquel nous avons taché de donner sa véritable signification est, pour nous, l’analogue de ces appétits dépravés si communs chez les aliénés. Nous avons nous-même connu une jeune dame ayant reçu une excellente éducation, et que, dans ses accès de manie, on était obligé de surveiller avec le plus grand soin pour qu’elle ne mangeât pas des matières fécales. Les faits de cette nature sont si nombreux, qu’il nous semble inutile d’insister plus longuement sur ce point.

La déposition de M. Pajot a fait un instant supposer que Bertrand mangeait de la chair des cadavres qu’il déterrait. Cette dépravation du goût ne nous étonnerait pas davantage que la perversion de l’appétit vénérien ; mais les dénégations de Bertrand sont si formelles à cet égard, que nous avons tout lieu de croire qu’il n’était point anthropophage.

Cette anthropophagie n’était point, du reste, fort rare au XVIe et au XVIIe siècle. Sans ajouter foi au dire de ces pauvres hallucinés, qui s’accusaient souvent de crimes imaginaires (15), il est certain que quelques-uns d’entre eux commettaient parfois, en effet, de véritables actes d’anthropophagie. Au XVIe siècle, une femme de Milan fut condamnée a la roue pour avoir étranglé et mangé un enfant. Elle avait, dit-elle, cédé à l’instigation du démon (16). Quelques lignes plus bas, Bodin rapporte un fait analogue;

« Rondelet, médecin de grand sçavoir et réputation, aguetta une nuict un sorcier à Montpellier, qui ne bougeoit autour des sépultures, lequel alla au sépulchre où l’on avoit le jour précédent enterré une femme, et lui coupa une cuisse, et l’emporta sur ses espaules, mordant à belles dents dans la chair d’icelle. »

Au XVIe siècle, les individus affectés du délire de la lycanthropie s’attaquaient assez souvent à des animaux, et tuaient même [p. 377] quelquefois des enfants dont ils mangeaient la chair. Les faits rapportés par Bodin, Boguet, de l’Ancre (17), etc., ne laissent aucun doute à cet égard.

Plus récemment, le docteur Berthollet a publié l’observation d’un homme qui faisait sa nourriture favorite des substances animales les plus dégoutantes, et même de débris de cadavres (18). Georget, dans son Examen médical des procès célèbres (19), a consigné le fait du semi-idiot Léger qui, après avoir tué et violé une jeune fille qu’il avait emportée dans les bois, lui mangea une partie des seins et des organes sexuels. Nous avons trouvé dans

la Gazette des Tribunaux (n° du 17 septembre 1827), un cas de même nature. Une jeune fille devenue mélancolique par suite du refus obstiné que son père mettait à son manage avec celui qu’elle aimait, le tua dans un accès de fureur, lui arracha le cœur encore palpitant, le mit à la broche, et quand il fut à moitié rôti, elle le dévora.

Nous avons vainement cherché dans les recueils judiciaires ou de médecine légale des faits en tout semblables à celui de Bertrand. Nous avons trouvé des cas de cohabitation avec les morts ; mais, dans aucun de ces cas, la perversion de l’appétit vénérien n’était liée à une monomanie instinctive de la nature de celle de Bertrand. Nous croyons cependant devoir les rapporter ici en quelques mots.

Peu d’années avant la révolution de 1789, un prêtre fut convaincu d’avoir assouvi une passion brutale sur le cadavre encore chaud d’une femme auprès de laquelle il avait (été placé pour réciter des prières. C’est sur ce fait que M. Kératry a bâti son roman intitulé le Dernier des Beaumanoir.

En voici un second rapporté par M. Michéa (20). « En 1787, [p. 378] près de Dijon, à Citeaux, un mien aïeul, qui était médecin de cette célèbre abbaye, sortait un jour du couvent pour aller voir dans une cabane, située au milieu des bois, la femme d’un bucheron, que, la veille, il avait trouvée mourante. Le mari, occupé à ses rudes travaux, loin de la cabane, se trouvait forcé d’abandonner sa femme, qui n’avait ni enfants, ni parents, ni voisins auprès d’elle. En ouvrant la porte du logis, mon grand-père fut frappé d’un spectacle monstrueux. Un moine quêteur accomplissait l’acte du coït sur le corps de la femme, qui n’était plus qu’un cadavre. »

M. Brierre a rapporté (21) une anecdote de même nature, connue sous le nom d’Amant de la mort. Nous avons vainement cherché cette affaire dans les Causes célèbres, et dans la collection de la Gazette des tribunaux. Voici le récit de M. Brierre :

« Un homme fut arrêté, dans une petite ville de province, pour un crime auquel personne ne voulait croire, et qui cependant fut prouvé aux débats. II venait de mourir une jeune personne de seize ans, qui appartenait à une des premières familles de la ville. Une partie de la nuit s’était écoulée, lorsqu’on entendit dans la chambre de la morte le bruit d’un meuble qui tombait. La mère, dont l’appartement était voisin, s’empressa d’accourir. En entrant, elle aperçut un homme qui s’échappait en chemise du lit de sa fille. Son effroi lui fit pousser de grands cris, qui réunirent autour d’elle toutes les personnes de la maison. On saisit l’inconnu, qui paraissait presque insensible à ce qui se passait autour de lui, et qui ne répondait que confusément aux questions qu’on lui adressait. La première pensée avait été que c’était un voleur ; mais son habillement, certains signes, dirigèrent les recherches d’un autre côté, et l’on reconnut bientôt que la jeune fille avait été déflorée et polluée plusieurs fois. L’instruction apprit que la garde avait été gagnée a prix d’argent ; et bientôt d’autres révélations prouvèrent que ce [p. 379] malheureux, qui avait reçu une éducation distinguée, jouissait d’une grande aisance, et était lui-même d’une bonne famille, n’en était pas à son premier coup d’essai. Les débats démontrèrent qu’il s’était glissé un assez grand nombre de fois dans le lit de jeunes femmes mortes, et qu’il s’y était livré à sa détestable passion. II fut condamné à une détention perpétuelle. »

Tels sont les seuls faits de cohabitation avec les morts que j’aie rencontres dans les auteurs. Loin de moi la pensée de regarder de pareilles monstruosités comme des actes de folie, et de leur chercher une excuse dans une maladie de l’entendement on de la volonté. Ces hommes n’étaient pas plus fous que le trop fameux marquis de Sade, dont tout le monde connait de nom les livres obscènes ; ce Gilles de Retz, maréchal de France (22), dont le marquis de Sade n’est qu’un pâle compilateur, et tant d’autres, dont l’humanité n’a qu’à rougir. Ce sont là, si vous le voulez, des monstruosités morales, mais ce ne sont pas des actes de folie.

Resterait a examiner une dernière et importante question, mais dont la solution est tellement manifeste pour tons les hommes de sens, qu’il nous parait inutile de nous y arrêter. N’est-il pas évident que dans un cas de cette nature il eût fallu renvoyer l’accusé à l’examen de médecins spéciaux, les seuls compétents en pareille matière ? Le ministère public eût pris sans doute cette détermination, si Bertrand n’eût point été militaire, et eût comparu devant un tribunal ordinaire.

Notes

(1) Cette déposition pourrait faire supposer qu’il y avait chez Bertrand une préméditation qui me semble incompatible avec l’existence d’une monomanie instinctive , dans laquelle la volonté presque seule est lésée. Mais il ne faut point oublier que les cimetières, comme les endroits sombres en général, étaient les lieux de promenade favoris de Bertrand, et puis j’ajouterai que cette déposition me paraît un peu faite après coup.

Ce travail était terminé quand j’ai eu connaissance tout à fait par hasard d’une circonstance qui semblerait confirmer les soupçons que m’avait fait naître la déposition du fossoyeur Dutale. J’avoue ne guère ajouter foi a tous ces on-dit fort peu authentiques, et qui tendraient à faire supposer chez Bertrand une simulation que rien jusqu’ici n’autorise à supposer. Mais tous ces bruits me confirment de plus en plus dans l’opinion que j’ai omise au commencement de ce travail, à savoir qu’il ne font jamais se prononcer trop hâtivement, même dans les cas les plus simples, et celui de Bertrand n’est pas de ce nombre. L. L.

(2) Numéro du 14 juillet 1849.

(3) Numéro du 17 juillet 1849.

(4) Voir ce que dit à ce sujet M. BAILLARGER dans ses Recherches sur l’hérédité de la folie. [Annales médico-psych., t. III, p. 328.)

(5) De la folie considéré dans ses rapports avec les questions médico- judiciaires, 1840, t. II, p. 196.

(6) Dictionnaire des sciences médicales en 60 vol., t. VI, article CONTINENCE.

(7) Annales médico-psychol., 1re série, t. XII, p. 112.

(8) De la folie considérée sous le point de vue pathologique, philosophique et judiciaire. Paris, 1845. Voir surtout le t. II, p. 313-400.

(9) Bertrand était alors tellement insensible à la douleur, qu’il m’assura n’avoir point senti les blessures fort graves cependant qu’il avait

reçues. Cette agilité extraordinaire qu’il déploya dans cette occasion, [p. 373] comme dans plusieurs autres, est un trait de plus à ajouter aux nombreux phénomènes offerts par l’accusé. Je ne le donne pas assurément comme un signe de folie ; c’est une simple surexcitation musculaire, fort commune d’ailleurs pendant les accès d’agitation maniaque. L. L.

(10) Dans l’interrogatoire qu’il subit devant le tribunal, Bertrand dit avoir eu souvent des idées de suicide à la suite de ses accès. Ce symptôme est trop commun chez les lypémaniaques pour que nous soyons surpris de le retrouver ici. L. L.

(11) Des maladies mentales, t. II, p. 32.

(12) PINEL, Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, 2e éd., 1809, p. 157, et 1re éd., p. 81.

(13) A treatise on insanity and other disorders affecting the mind. London, 1835.

(14) Déjà, avant Pinel, Etmuller avait appelé cette forme de folie perturbatio melancholica. ita ut adhuc recta ratio constet. (Opera medica theorica practica, Francofurti, 1696, in-folio.)

(15) Calmeil, ouvrage cité, passim.

(16) Bodin, De la démonomanie des sorciers. Paris, 1682, in-4, p. 94.

(17) L’incrédulité et mescréance du sortilègue plainement convaincue. Paris, 1622.

(18) Archives de médecine, t. VIII, p. 422.

(19) Paris, 1825, in-8, p. 3.

(20) Union médicale, numéro du 17 juillet 1849.

(21) Gazette médicale, numéro du 21 juillet 1849, p. 561, feuilleton.

(22) Le procès de Gilles de Retz existe en manuscrit à la Bibliothèque nationale.

LAISSER UN COMMENTAIRE