Jacques Brunius. Le rêve au cinéma. Le rêve au cinéma. Extrait de « Visages du Monde – Le Rêve dans l‘Art et la Littérature », (Paris), n°63, 1939, pp. 60-63.

Jacques Brunius. Le rêve au cinéma. Le rêve au cinéma. Extrait de « Visages du Monde – Le Rêve dans l‘Art et la Littérature », (Paris), n°63, 1939, pp. 60-63.

Très rare revue, réservée au corps médical, et donc hors commerce. Absente de la B. n. F.

Jacques Brunius [Jacques Henri Cottance] (1906-1967). Acteur, réalisateur, homme de radio et écrivain, surréaliste, ce touche-à-tout géniel, nous a laissé un bien beau témoignage dans le livre : Dans l’ombre où les regards se nouent. Écrits sur le cinéma, l’art, la politique (1926-1966). Rassemblés par Grégory Cingal et Lucien Logette. Éditions du Sandre.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Les images sont celles de l’article original. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 60, colonne 1]

Le rêve au cinéma

par Jacques Brunius

Après avoir analysé les obstacles qui généralement s’opposent pour le peintre à l’objectivation rigoureuse de son rêve à la surface d’une [p. 60, colonne 2] toile et signalé les quelques rares exemples de réussite qui lui paraissent valables, Pierre Mabille dans sa très remarquable « Conscience lumineuse » conclut :

« S’il n’est pas possible de rencontrer dans la peinture des « expressions absolument véritables de rêves nous pouvons espérer que le cinéma est et sera, plus riche à cet égard ».

C’est moi qui souligne espérer, est et sera, est non pour le malin plaisir de mettre en évidence le désaccord grammatical, entre le futur sous-entendu du verbe espérer et le présent du verbe être, mais parce qu’une telle négligence de style voulue ou non, témoigne sinon d’une contradiction, du moins d’une restriction sous-jacente dans la pensée de Mabille, scrupule sur lequel je reviendrai.

L’auteur ajoute aussitôt : « Il (le cinéma) dispose en effet de pouvoirs exceptionnels, en premier lieu celui de présenter des images en mouvement comme celles de notre esprit, en second lieu d’avoir à sa disposition une très riche gamme d’éclairage. On ne saurait dès lors s’étonner que le véritable programme surréaliste ait pu être réalisé davantage par des films que sur des toiles peintes. C’est par la faculté qu’a le cinéma d’être très voisin de notre représentation mentale qu’il peut pénétrer si directement en nous. »

Ainsi Mabille prend-il délibérément le contre-pied de la paradoxale affirmation de Salvador Dali : « Contrairement à l’opinion courante, le cinéma est Infiniment plus pauvre et plus limité, pour l’expression du fonctionnement réel de la pensée, que l’écriture, la peinture, la sculpture et l’architecture » (1).

Il n’est pas besoin de faire remarquer ce que l’assertion de Dali comporte d’arbitraire. On chercherait vainement dans les lignes qui suivent celles-ci la moindre démonstration susceptible d’étayer le théorème. L’œuvre cinématographique de Dali et Bunuel (trop vite interrompue) pour ne parler que de celle-là, vient par ailleurs démentir ce jugement.

Dans un récent article de « Minotaure », j’al développé les idées qui me poussent à me ranger à l’opinion de Mabille et à la soi-disant « opinion courante » dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne court pas tant que Dali l’imagine.

En ce qui concerne l’expression de la pensée consciente, Il est bien évident que le cinéma, disposant des images, du mouvement et du langage, dépasse très largement en possibilités n’importe quel art plastique ou littéraire. Si l’usage qu’il fait de ce vocabulaire, pratiquement Illimité, est décevant, c’est que son Infrastructure commerciale le veut ainsi. Si les pensées qu’il exprime sont le plus souvent médiocres, on ne peut nier qu’il traduise à la perfection l’état mental de ceux qui le pensent. La souplesse et la subtilité du moyen d’expression ne sont nullement en cause. Rien, sinon l’absence de fortune, n’empêcherait les plus grands penseurs de s’exprimer par le film, notamment par le documentaire. Encore faudrait-il qu’ils consentent à apprendre la technique du film, comme les écrivains apprennent la syntaxe et les peintres la peinture.

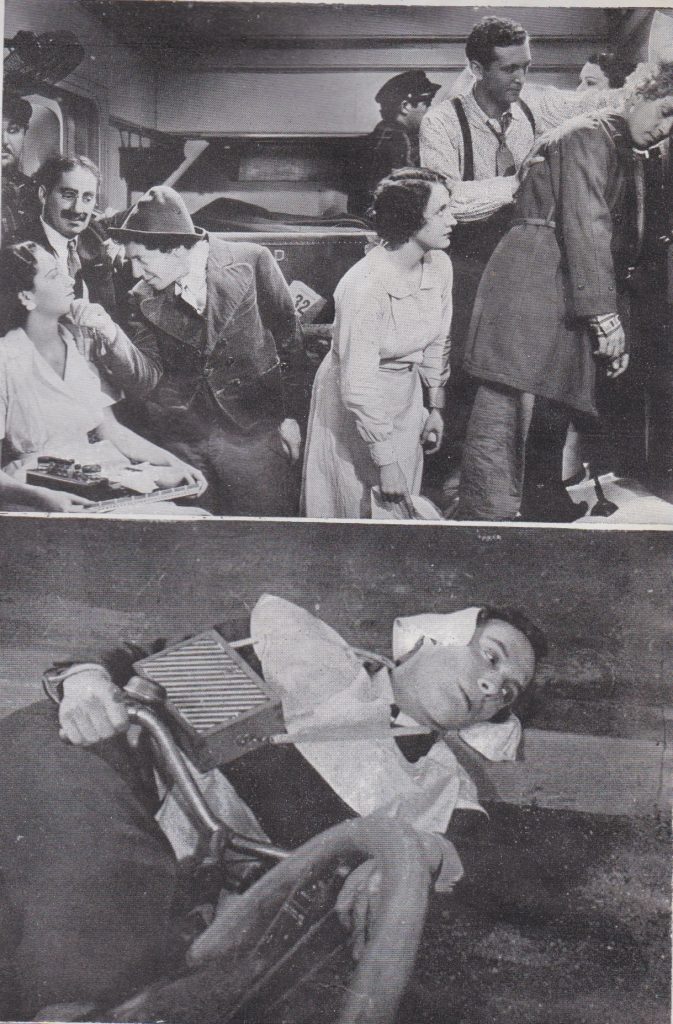

La scène irrésistible de la cabine dans « Une nuit à l’Opéra » des Marx Brothers et une photo du « Chien andalou » lèche d’oeuvre de Luis Bunuel.

A vrai dire, sauf quelques rares exceptions, le cinéma, arme à double tranchant, est le plus souvent un mode d’expression involontaire. Alors que tous les autres arts tolèrent la [p. 61, colonne 1] retouche de l’artiste, le cinéma, précisément en raison de sa richesse de moyens, rend très difficile, à un seul homme, le contrôle total des images, des gestes et des mots. Un film sort de la tête d’un homme et des mains de ses collaborateurs comme le navire de la tempête, tant bien que mal, porteur non seulement de ce qu’on a voulu dire, mais aussi de quelques autres choses que l’on ne cherchait à dire.

Pour donner un exemple simple : l’imbécillité d’un peintre peut n’être pas visible sur sa toile, alors que l’imbécillité d’un auteur de film est immanquablement décelable. Mais il y a plus : le film constitue presque toujours une révélation sur l’inconscient de son auteur, et souvent de ses acteurs. Les actualités, même, nous apportent chaque semaine de pareils témoignages sur les grands histrions de ce monde.

Ces remarques étaient indispensables avant d’en arriver au problème de la représentation cinématographique du rêve.

S’il est en effet possible de noter dès le réveil la description parlée d’un rêve ou de parvenir à la transcription automatique de la pensée, il n’est pas plus question de fixer le rêve directement sur la pellicule que de le peindre automatiquement.

C’est donc à travers le souvenir affleurant dans la pensée consciente qu’il s’agira d’objectiver volontairement le rêve. Le travail de l’artiste, à partir de là, ne diffère en rien de celui qui consiste à reconstituer aussi fidèlement que possible la réalité extérieure. Pour l’auteur de film la réalité, elle non plus, ne se copie pas entièrement d’après nature. Dans les deux cas, il s’agit de mettre en scène des souvenirs.

Cette restitution est conditionnée par les dons d’observation, la lucidité de vision et de mémoire de l’artiste. Il est d’ailleurs très peu de films où le rêve ait été représenté de manière satisfaisante. Pourtant, depuis la naissance même du cinéma, l’expression du rêve a tenté la plupart des chercheurs. Le premier d’entre eux, Georges Méliès, a fait appel plusieurs fois au rêve pour justifier le merveilleux, notamment dans « Les Hallucinations du baron de Münchhausen ».

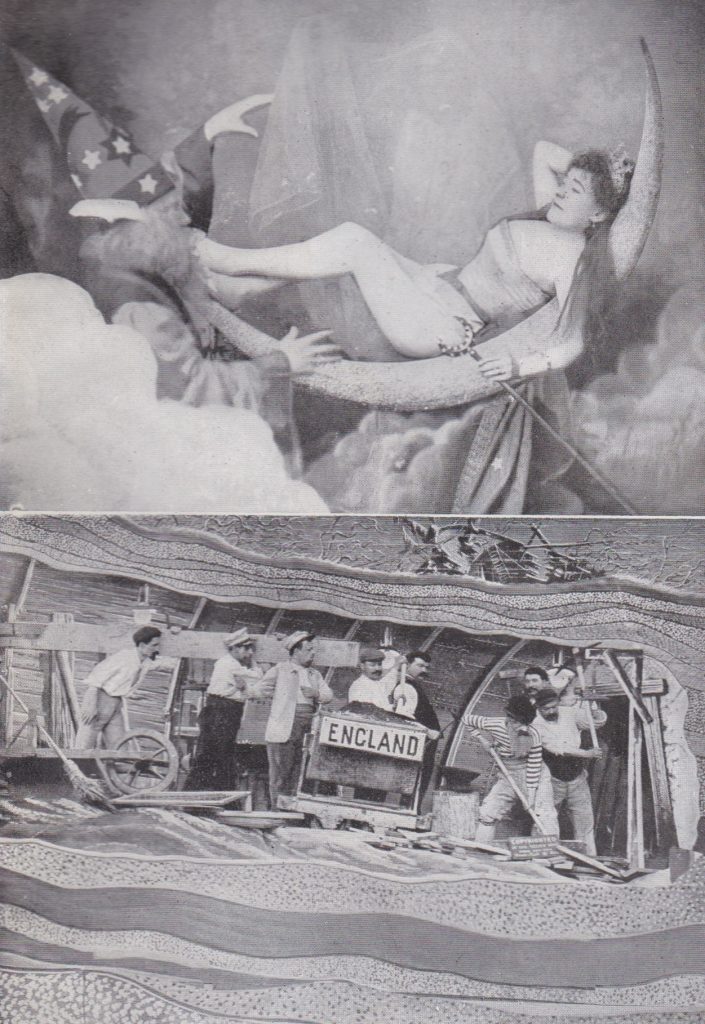

Mais Méliès semble n’avoir eu qu’une connaissance très conventionnelle du rêve. D’ailleurs il n’y a dans ses films aucune différence appréciable entre ce qui est donné pour rêve et ce qui est censé réel vécu. L’un comme l’autre y participent d’une esthétique « Salon des Illusions-Musée Grévin » au charme de laquelle je ne suis pas insensible, mais qui ne peut nous fournir aucun enseignement au sujet du rêve. Chez Méliès s’élabore une technique du truquage qui sera féconde.

La virtuosité de la mise en scène, la densité de l’action sont inégalables, l’ingéniosité se mêle à la fraicheur naïve, mais, toujours, le truc du prestidigitateur recouvre la représentation mentale.

Pendant toutes les années qui précèdent la guerre, le cinéma est d’ailleurs si absolument incapable de réalisme que toute représentation du rêve est impossible volontairement. Il est nécessaire en effet de posséder un instrument aussi réaliste, aussi concret que possible pour pouvoir volontairement copier des souvenirs de rêve.

Par contre le film, même à cette époque, surtout à cette époque, parvient très souvent à une simulation involontaire du rêve. Très peu de gens semblent avoir jusqu’à ce jour discriminé ce qui est ainsi obtenu par hasard de ce [p. 61, colonne 2] qui est recherché consciemment.

Les conditions qui président à la représentation cinématographique en sont responsables. La nuit de la [p. 62, colonne 1] salle équivaut pour la rétine à l’occlusion des paupières et pour la pensée à la nuit de l’Inconscient, — la foule qui vous entoure et vous isole, la musique délicieusement idiote, la raideur du cou nécessaire à l’orientation du regard, provoquent un état très voisin du demi-sommeil, — au mur s’inscrivent des lettres blanches sur fond noir dont le caractère hypnagogique est manifeste. Au temps du film muet, par suite d’une distraction de l’opérateur, ces textes apparaissent parfois à l’envers, ce qui ajoute un appréciable rappel des images eidétiques.

Enfin lorsque s’allume l’éblouissant écran semblable à une fenêtre, la technique même du film évoque plus le rêve que la veille. Les Images apparaissent et disparaissent en fondu au noir, s’enchaînent : l’une sur l’autre, la vision s’ouvre et se ferme en iris noir, les secrets apparaissent à travers un trou de serrure, non pas un trou de serrure réel, mais une Idée de trou de serrure, une représentation mentale de serrure.

L’apparence extraordinairement concrète, documentaire, sensorielle, des objets présentés, et les circonstances jamais vécues dans lesquelles ils sont soumis à l’œil, se contredisent ici assez pour que l’impression de rêve s’impose au spectateur.

En outre la disposition des images de l’écran dans le temps est absolument analogue au rangement que peut opérer dans l’esprit la pensée ou le rêve. Ni l’ordre chronologique, ni les valeurs relatives des durées, ne sont réels. Sur une scène de théâtre, une fois le choix du décor opéré, aucune allée et venue à l’intérieur de ce décor ne peut nous être épargnée. Au contraire, le film, comme le rêve, comme la pensée, choisit des gestes, les éloigne ou les grossit, en élimine d’autres, passe plusieurs heures ou plusieurs siècles en quelques secondes, accélère, ralentit, s’arrête, retourne en arrière. II est impossible d’imaginer plus fidèle miroir de la représentation mentale.

C’est pourquoi, malgré la volonté de la plupart des auteurs de film, le cinéma est l’art le moins réaliste, bien que les éléments de représentation dont il dispose soient plus réalistes. C’est pourquoi le cinéma nous a donné des rêves sans le savoir.

Mais, à mesure que le langage du cinéma se perfectionne, l’accoutumance à ses conventions permet au public une transposition mentait qui reporte dans la réalité la fiction de l’écran.

C’est alors que les essais de transcription de rêves reprennent leur valeur.

Autant que mes souvenirs historiques me le permettent (j’avals huit ans en 1914) c’est surtout dans les films comiques américains, au cours de la guerre 14-18, que le rêve nous est à nouveau systématiquement donné.

A vrai dire, la plupart de ces admirables bandes se repaissent si joyeusement d’illogismes et de malaise, qu’elles sont à proprement parler des rêves, de bout en bout. Mais au delà d’un certain degré d’absurdité le public non averti se refusait à admettre le non-sens. Aussi les auteurs concédaient parfois à l’opinion courante, en donnant le rêve pour excuse au merveilleux, introduisant ainsi le rêve au sein du rêve, selon un processus d’ailleurs bien connu.

Chaplin a plus particulièrement utilisé le rêve dans l’« Idylle au Champ », « Le Gosse », la « Ruée vers l’or », les « Temps modernes ».

Buster Keaton dans « Sherlock Junior » pénétrait en rêve l’écran d’un cinéma. Ainsi, confrontait-il d’une part le lent passage de son double de la réalité de veille à la réalité de songe, d’autre part la convention cinématographique des changements de plans. Ce film malheureusement oublié était, tous mots bien pesés, parfaitement génial ».

Tous les films de « Picratt » et de « Zigoto », qu’ils fassent explicitement ou non la part du rêve, peuvent être considérés comme typiquement oniriques.

Vers la même époque Douglas Fairbanks dans un esprit sensiblement parallèle, réussit le rêve de « Cauchemars et Superstitions ».

« Le vieux Manoir » de Stiller, « La fille de l’eau » de Renoir, comportent [p. 63, colonne 1] des passages de rêves assez troublants.

L’école suédoise nous a laissé également avec « La Sorcellerie à travers les âges » de magnifiques images de rêve.

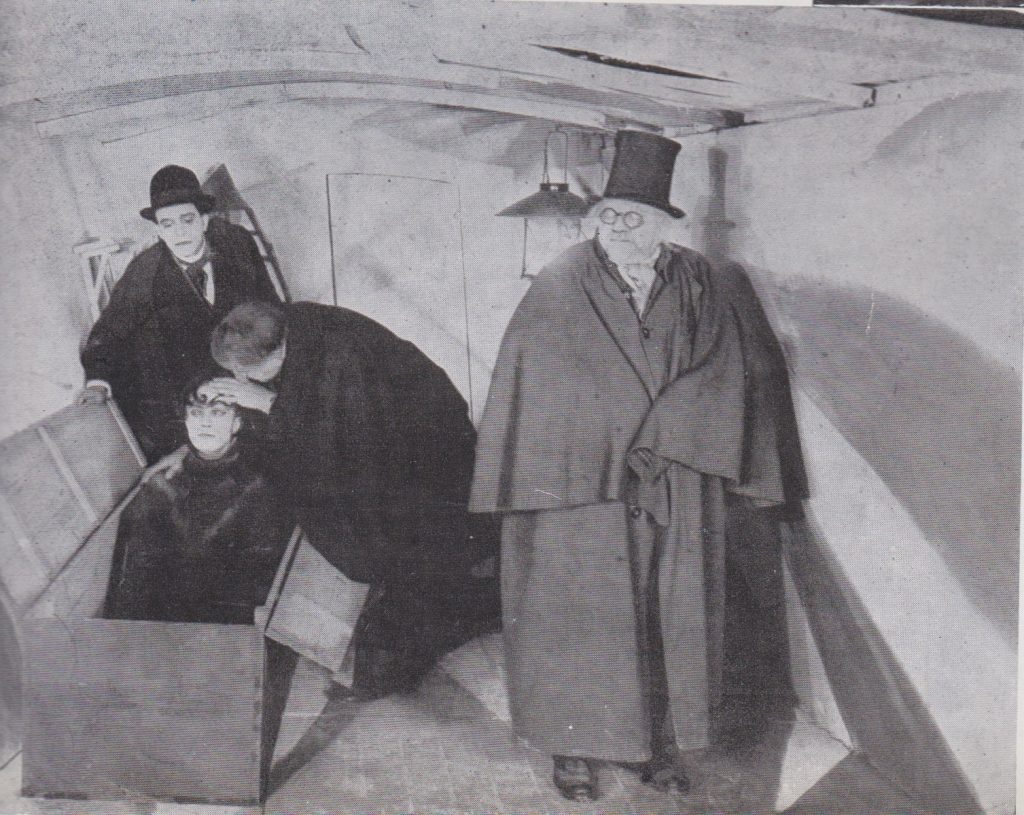

L’école allemande à la recherche de l’unheunliche utilise le rêve dans de nombreux films. « Figures de Cire » de Paul Leni est un des moins mal réussis. « Caligari », récit de dément, est très proche du rêve malgré l’artifice des décors. « Nosferatu » n’est pas donné comme rêve, mais pourrait en être un.

Dans « Cauchemars et hallucination » la dernière Image du corbillard suivi d’un gnome sautillant laisse un souvenir identique à celui du rêve.

En dehors du comique très peu de films américains contiennent des rêves avoués. Pourtant certaines scènes appartiennent à ce domaine. Dans « Nuit de folie » un combat d’automobiles. Dans « Le Yacht d’Amour » une boîte de nuit à l’Intérieur d’un aquarium.

« La Folle Nuit » de Roy del Ruth sauf quelques Images de début et de fin n’est qu’un rêve, un des plus étrangement inquiétants qu’il ait été donné de voir.

Le rêve d’« Hollywood », de James Cruze est remarquable. Par contre, le film suivant du même auteur : « Jazz » qui prétend représenter un rêve est la tentative la plus certainement imbécile du genre. Les moyens en sont grossiers, presque autant que les déformations diverses qui du temps de l’avant-garde française étaient censées transcrire des rêves.

« Le mystère d’une âme », film laborieusement psychanalytique contient cependant de belles images de rêve.

Une mention spéciale doit être réservée à Harry Langdon dont les rêves de « Papa d’un jour » et de « Sa dernière culotte » sont bien les tentatives de réalisation de désirs les plus bouleversantes, les plus égarantes de tout le cinéma.

Il faut aller ensuite jusqu’à « Peter Ibbetson » pour retrouver pareille intelligence de ce qu’est le rêve, pareil dérèglement passionné, pareil déchaînement des puissances les plus ténébreuses.

Je crois bien avoir passé en revue tout ce qui mérite d’être retenu dans la production des rêves cinématographiques. Le peu que j’oublie ou que je n’al pas vu, doit se compter sur les doigts d’une main.

Sans doute faut-Il, pour expliquer cette rareté, tenir compte de l’analphabétisme qui est de règle générale en matière de rêves. Très peu de gens s’avèrent capables de se souvenir ou de conter leurs rêves sinon en leur faisant subir d’incroyables rationalisations, à moins qu’ils ne les agrémentent de déformations et d’exagérations parfaitement conventionnelles. Mais Il faut également penser avec André Breton que « les puissances organisatrices de l’esprit n’aiment guère compter avec les puissances apparemment désorganisatrices » et que « La dignité d’un homme est mise à assez rude épreuve par la teneur [p. 63, colonne 2] de ses rêves pour qu’il n’éprouve pas souvent le besoin d’y réfléchir, à plus forte raison de les conter… » (2)

Pourtant, si l’on veut être complet, il importe de signaler que pour la plupart Ies films dits « fantastiques » ou « de terreur » utilisent les moyens du rêve, et sont souvent d’authentiques cauchemars. Il semble en effet que selon les courants d’esprit qui, d’année en année, constituent les modes, tantôt ce soit le rêve qui serve d’excuse au merveilleux, tantôt le fantastique qui justifie le rêve ou s’y substitue. « Le Monde Perdu », « Le trésor des Mers », « Masques de Cire », « Le rayon invisible », « L’homme Invisible », « La cité perdue », « King-Kong », « Les chasses du comte Zaroff », « Frankenstein », « La fiancée de Frankenstein » sont autant de rêves consacrés à l’angoisse que font naître en l’homme le sentiment de sa petitesse au sein de l’univers hostile et mystérieux, et ses désirs de grandeur, résidus de ses humiliations d’enfant. Il y a lieu notamment de signaler le curieux symbole de réveil que figure dans « King-Kong » la lourde et gigantesque porte où confinent le pays du rêve et celui de la réalité.

C’est à dessein que j’ai jusqu’ici laissé à l’écart les films surréalistes de Man Ray et ceux de Dali et Buñuel. Les films de Man Ray sont plus proches du poème ou du tableau que du rêve.

« Le chien andalou » est sans doute le témoignage cinématographique le plus pénétrant, le plus lucide sur le rêve. Toutefois il fait par ailleurs appel à des représentations obsessionnelles qui ne semblent pas provenir du jeu imaginatif nocturne, mais de fantasmes diurnes tels que l’âne pourri par exemple. « L’âge d’or » ne me parait à aucun titre être un rêve. Par-ci, par-là, y surgissent des thèmes oniriques ou des rêveries, mais le scénario se meut sur un plan moral et non poétique. Les préoccupations éthiques qui s’y font jour avec violence sont généralement étrangers au rêve, du moins sous la forme explicitement revendicative et subversive qui leur est ici donnée.

En tout cas aucun film ne me parait mieux contredire Dali, qui s’est avéré, avec Buñuel, un des hommes les plus capables de s’exprimer concrètement par le film.

Et si le petit nombre des réussites dans le domaine de l’exploration onirique justifie la restriction implicite du texte de Mabille, du moins peut-on déjà porter au présent et même au passé l’espoir qu’il formule.

Jacques BRUNI US.

Notes

(1) Préface à BABAOYO, Abrégé d’une histoire critique du cinéma.

(2) A. Breton. « Les vases communiquants.

LAISSER UN COMMENTAIRE