Georges Dumas. L’odeur de sainteté. Article paru dans « La Revue de Paris », (Paris), quatorzième année, tome sixième, novembre-décembre 1907, pp. 531-552.

Georges Dumas. L’odeur de sainteté. Article paru dans « La Revue de Paris », (Paris), quatorzième année, tome sixième, novembre-décembre 1907, pp. 531-552.

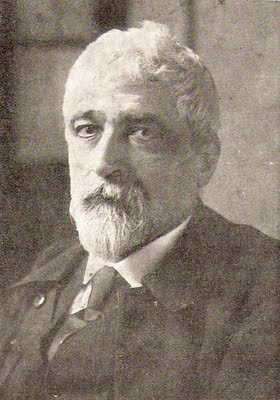

Georges Dumas (1866-1946). Médecin, psychologue, philosophe, fidèle disciple de Théodule Ribot, spécialiste des émotions. Il est chargé de cours à la Sorbonne et en 1912 professeur titulaire de psychologie expérimentale et pathologique. Il fonda des instituts à Buenos Aires, Santiago du Chili et à Rio de Janeiro l’Institut franco-brésilien. Avec Pierre Janet, à qui il succèdera à la Sorbonne, il fonde la Journal de psychologie normale et pathologique en 1903. Il est surtout connu pour son Traité de Psychologie (1924) en 2 volumes et son Nouveau Traité de psychologie en 10 volumes (1930-1947), tous deux réunirent de prestigieux collaborateurs. Nous renvoyons pour sa biographie et sa bibliographie aux nombreux articles sur la question. Nous n’en retiendrons que quelques uns :

— Les états intellectuels dans la mélancolie. Paris, Félix Alcan, 1895. (Thèse de médecine). 1 vol.

— La tristesse et la joie. Paris, Félix Alcan, 1900. 1 vol.

— La plaie du flanc chez les stigmatisés chrétiens. Journal de Psychologie, (Paris), quatrième année, 1907. [En ligne sur notre site]

— La stigmatisation chez les mystiques chrétien. Extrait de la « Revue des Deux Mondes », (Paris), tome 39, 1907, pp. 196-228. [En ligne sur notre site]

— Comment les prêtres païens dirigeaient-ils les rêves ? Journal de psychologie normale et pathologique, (Paris), cinquième année, 1908, pp. 447-450. [En ligne sur notre site]

— La logique d’un dément. Extrait de la « Revue Philosophique de France et de l’Étranger », (Paris), trente troisième année, Tome LXV, janvier-juin 1908 pp. 174-194. [En ligne sur notre site]

— Comment on dirige les rêves. La Revue de Paris, (Paris), XVI année, tome 6, novembre-décembre 1909, pp. 344-366. [En ligne sur notre site]

— Les loups-garous. « Journal de Psychologie normale et pathologique », (Paris), 1907. pp. 225-239, puis, quelques mois après, dans La Revue du Mois, (Paris), 2e année, n° 16, tome III, quatrième livraison, 10 avril 1907, pp. 402-432. [En ligne sur notre site]

— La plaie du flanc chez les stigmatisés chrétiens. Journal de psychologie normale et pathologique, (Paris), quatrième année, 1907, pp. 32-36. [En ligne sur notre site]

— La contagion des manies et des mélancolies. Article paru dans la « Revue philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), trente-sixième année, tome LXXII, juillet à décembre 1911, pp. 561-583. [En ligne sur notre site]

— Qu’est-ce que la psychologie pathologique ? Journal de psychologie normale et pathologiques, (Paris), 1915, p. 73-87. [En ligne sur notre site]

— La contagion de la folie. Revue philosophique. 1915.

— Troubles Mentaux et Troubles Nerveux de Guerre. Paris, Félix Alcan, 1919. 1 vol.

— Le refoulement non sexuel dans les névroses. L’Encéphale, (Paris), dix-huitième année, 1923, p. 200. [En ligne sur notre site]

— L’expression de la peur. « L’Encéphale », (Paris), vingt-septième année, n°1, janvier 1933, pp. 1-9 + 3 planches hors texte. [En ligne sur notre site]

— Le surnaturel et les dieux d’après les maladies mentales. (Essai de théogénie pathologique). Paris, Presses Universitaires de France, 1946. 1 vol.

— La vie affective. Physiologie. – Psychologie. – Socialisation. Paris, Presses Universitaires de France, 1948. 1 vol.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Par commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images sont celles de l’édition originale. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 531]

L’ODEUR DE SAINTETE

Mourir en odeur de sainteté, c’est, dans le langage courant, mourir en état de grâce ; vivre en odeur de sainteté, c’est être assez pieux pour être regarde comme un saint ; depuis plusieurs siècles, ces formules n’ont plus qu’un sens figuré et la plupart des écrivains qui les emploient aujourd’hui ne leur en connaissent pas d’autre. Mais, les historiens des mystiques ont toujours protesté contre cet usage de leur langue ; l’odeur de sainteté est pour eux un fait réel ; quand ils racontent qu’un saint en a été gratifié, ils veulent dire que, durant sa vie ou après sa mort, son corps a exhalé des odeurs agréables, et ils citent des cas nombreux où le prodige a paru manifeste. Ce sont des cas de ce genre que je voudrais exposer.

*

* *

Christine de Stommeln, dont Renan a écrit la touchante histoire (1), est citée dans tous les ouvrages mystiques parmi les saintes qui ont exhalé, a un certain moment de leur vie, unesuave odeur.

Elle sortait à peine d’une terrible scène de possession, au cours de laquelle Satan l’avait salie de bien des manières, lorsque, d’après le récit d’un témoin, Pierre de Dacie, elle fut [p. 532]l’objet du miracle : « Tandis que nous disions matines, écrit-il, Christine se disposa pour reposer dans ce même lit où elle avait subi de la part du démon tant de souillures… Matines achevées, je dis à frère Wipert : Très cher, approche-toi au lit devant lequel nous sommes et regarde comment va Christine. Il s’approcha, se pencha sur le chevet et au delà de la tête, sans la toucher et, saisi d’une vive émotion, il mc dit : Bon frère Pierre, ce que je sens me stupéfie car je ne puis l’expliquer par aucun artifice humain ; dans ce même lit, théâtre de tant de souillures, je sens une odeur meilleure que tous les aromes… Peu de temps après, je m’approchai aussi du lit et j’eus lieu de croire les choses que j’avais entendues et que Frère Wipert m’avait dites (2). »

Saint Joseph dc Copertino, d’après l’enquête ecclésiastiquequi fut faite après sa mort, aurait bénéficié du même don merveilleux. « Son corps et ses vêtements, dit le Frère Marie des Anges, exhalaient une odeur que je ne puis comparer a aucune odeur artificielle ou naturelle… partout où il passait il laissait ce même parfum et j’ai eu l’occasion de le sentir tout le temps que j ‘ai passé près de lui (3). »

Le père François de Levanto dépose dans le même sens ainsi que Jérôme Angelucci prêtre à Saint-Etienne d’Assise, et ils mettent dans leurs affirmations une égale énergie. Aucun de ces témoins n’a essayé de nous donner une idée, même vague, de ce qu’il a senti ; ils se bornent à parler d’une odeur surnaturelle sans nous dire à quoi on la reconnait ; mais les historiens de sainte Lydwine, de saint Cajetan et de saint François de Paule ont été plus précis.

“La chambre de sainte Lydwine, dit Gerlac, sentait si bon que tous ceux qui entraient croyaient qu’on y avait caché diverses espèces d’aromates. Le parfum qui s’en dégageait frappait non seulement l’odorat, mais le goût ; c’était] comme si on eut mangé du gingembre, du girofle ou de la cannelle : la saveur ardente et forte mordait la langue et le palais avec douceur (4). [p. 533]

Le même Gerlac raconte que, plus tard, au parfum des épices succéda celui de la rose, de la violette, du lis, des fleurs fraîchement coupées ; à maintes reprises il parle des odeurs suaves qui se dégageaient du corps de la sainte et il appuie son récit de témoignages multiples. D’après leurs biographes, saint Cajetan (5), fondateur des Théatins, et saint François de Paule, fondateur des Minimes (6), auraient senti l’un l’oranger, l’autre le musc.

Sainte -Thérèse et Catherine de Ricci n’ont senti bon qu’au moment de leur mort et dans les quelques heures qui ont suivi. « Au moment où sainte Thérèse rendait l’âme, son corps tout entier, dit Ribéra (7) exhalait une odeur très suave dont nul ne pouvait dire l’arôme. » Catherine de Sainte-Angèle, Marie de Saint-François, Catherine-Baptiste, qui assistaient aux derniers moments de la Sainte, constatèrent la merveilleuse odeur (8) et sa fidèle Anna de Saint-Barthélemy déclara l’avoir sentie toutes les fois qu’elle changeait la Mère de place et l’habillait, au cours de sa dernière maladie (9).

Chez Catherine de Ricci, l’odeur de sainteté fut intermittente mais caractérisée cependant, si l’on en croit le biographe Guidi et l’auteur de la vie anonyme. Au moment de la mort et jusqu’à l’ensevelissement, le corps commença de répandre un parfum très doux. « Le Seigneur, dit Guidi, permit à quelques-uns de sentir ce parfum, à d’autres il ne le permit pas, et ceux même qui l’avaient senti une fois ne le sentirent pas toujours ; aucune douceur naturelle ne pouvait égaler celle-là. (10) »

Plus précis encore l’auteur de la vie anonyme ajoute : « L’odeur qu’exhalait ce saint corps paraissait tenir de diverses fleurs, mais particulièrement de la violette : toutes les religieuses la sentirent [p. 534] avant que le corps fût étendu sur un brancard et orné de fleurs, suivant l’usage. (11) »

Nous voilà donc en présence de plusieurs cas d’odeur de sainteté très nettement affirmés, et quelques historiens du mysticisme ont même essayé de nous faire comprendre par quelles transformations de la matière vivante l’organisme humain peut exhaler ces odeurs si rares.

« La chenille, écrit Görres, après s’être enfermée pendant quelque temps comme chrysalide dans sa prison, en sort sous la forme d’un papillon brillant et va chercher sur les fleurs le miel qui est devenu désormais son aliment. Dès que l’âme a déployé ses ailes et pris son vol vers le ciel, l’économie tout entière est profondément modifiée. En montant dans une région supérieure, l’esprit emporte le corps avec lui dans une sphère plus élevée… Le corps devient alors et plus agile et plus ferme et plus souple et plus fort, plus accessible aux impressions extérieures et plus calme au dedans. Cette transformation de la vie corporelle s’annonce souvent par la bonne odeur que le corps exhale. La mauvaise odeur est ordinairement le signe de quelque disposition maladive : il est donc naturel en quelque sorte que cette rénovation surnaturelle de la vie tout entière se manifeste par un phénomène opposé. (12) »

Mais on est toujours le rationaliste de quelqu’un et Görres, malgré ses bonnes intentions, a paru l’être beaucoup trop à la plupart des écrivains catholiques qui aiment mieux s’en tenir aux principes établis pur Benoit XIV pour l’odeur de sainteté et admettre tout simplement le miracle. « Que le corps humain puisse naturellement ne pas sentir mauvais, écrit le pape Benoit, c’est chose possible ; mais qu’il sente bon, cela est en dehors de la nature, ainsi qu’il ressort de l’expérience. Par conséquent, que le corps se corrompe ou qu’il reste intact, qu’il soit en putréfaction ou non, si une odeur se déclare persistante, suave, n’incommodant personne, agréable à tous, et qu’il soit constant qu’il n’existe ou n’a existé aucune cause naturelle capable de le produire, on doit la rapporter à une cause supérieure et tenir le fait pour miraculeux (13). » [p. 535]

J’ai à peine besoin de dire quel sens symbolique et profond les croyants attachent à l’odeur de sainteté. Sentir bon après sa mort ou même de son vivant, c’est violer la loi naturelle de la corruption. De même que le saint s’affranchit des besoins organiques par le jeûne, il s’affranchit, par son, parfum, de la mort qui se mêle sans cesse à la vie et finit, chez le commun des hommes, par en triompher. Les senteurs aromatiques qu’il dégage sont comme un avant-goût de l’immortalité. Ce sont aussi les symboles sensibles par lesquels Dieu manifeste sa faveur à ses élus et les désigne à l’admiration des hommes. Exhaler l’odeur des lis et des roses, c’est être le dépositaire de la grâce intime, le vase de parfums qui embaume le temple et frappe les sens par des impressions matérielles pour annoncer la présence de l’Esprit (14).

« Ces odeurs, écrivait, à propos d’Agnès de Langeac, le pieux de Lantages, signifient sans doute que la très ardente et très pure charité de celte incomparable épouse, de Jésus-Christ a fait d’elle une hostie toujours sainte et une odeur de suavité devant la majesté divine ; que son merveilleux exemple de ferveur a été la bonne odeur de son divin Époux d’une manière excellente, tant qu’elle a vécu sur terre ; et qu’à présent sa mémoire est comme une composition des diverses senteurs très agréables, ainsi qu’il est écrit de la mémoire du saint roi Josias (15). »

Mais quand on n’admet que des lois naturelles, on est bien obligé de chercher ailleurs I’ explication de l’odeur de sainteté.

Et d’abord les faits sont-ils exacts ? J’ai choisi, à dessein, des historiens comme Pierre de Dacie, Ribéra, Gerlac, Guidi dont on ne puisse mettre en doute la moralité, et nous n’avons, je crois, aucune raison préalable de suspecter la bonne foi des témoins qu’ils invoquent ; cependant quand il s’agit d’odeurs, les témoins les plus sincères sont sujets à se tromper. Rien n’est plus vague que les sensations olfactives ; non seulement nous [p. 536] pouvons sentir le jasmin ou l’iris là où un autre sentira la violette ou la rose, mais bien souvent nous ne savons même pas si nous sentons et nous hésitons à décider ; en revanche nous subissons avec une extrême facilité l’influence de l’imagination et de la suggestion. Qui nous garantira que le frère Wiper et la sœur de Saint-Barthélemy et bien d’autres n’ont pas été dupes d’une illusion et qu’ils n’ont pas senti l’odeur de sainteté uniquement parce qu’ils s’attendaient à la sentir ?

C’était une croyance très vieille que le corps des saints pouvait être incorruptible et répandre de véritables parfums. David avait dit dans un psaume : « Tu ne permettras pas, ô Seigneur, que ton saint connaisse la corruption (16) ». Les apôtres avaient repris ces paroles en les appliquant à Jésus (17), et saint Paul avait écrit dans son épître aux Corinthiens : « Nous sommes la bonne odeur du Christ devant Dieu pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent : à ceux-ci une odeur mortelle donnant la mort, à ceux-là une odeur vivifiante donnant la vie (18) ». De ces paroles prises au pied de la lettre, une légende était sortie qu’acceptaient certainement tous ceux qui ont senti l’odeur de sainteté. N’est-il pas permis de supposer qu’ils ont été suggestionnés et qu’une fois de plus les illusions des sens ont prêté leur appui à la croyance dont elles étaient nées ?

Une pareille supposition n’a rien d’absurde et nous devons reconnaître que c’est bien souvent la seule possible. Quand on nous raconte, par exemple, que le corps de sainte Thérèse, enseveli dans un épais tombeau de pierre, n’en répandait pas moins à distance des parfums exquis, surtout sensibles les jours où l’on célébrait la fête des saints qu’elle avait particulièrement honorés, nous ne pouvons guère attribuer ce miracle qu’à l’imagination des personnes pieuses qui l’ont constaté. Quand on nous dit que, quatre cents ans après la mort de sainte Rose de Viterbe, la foule qui fut admise à visiter sa chambre y sentit l’odeur de la rose (19), nous sommes bien obligés de choisir entre une supercherie dont nous n’avons pas la preuve et une [p. 537] suggestion collective dont le nom même de Rose nous donne la clef. Et c’est une question de savoir si l’on ne doit pas étendre à la majorité des cas une explication qui paraît justifiée pour quelques-uns.

On pourrait, avec autant de vraisemblance, reprocher aux hagiographes et aux enquêteurs ecclésiastiques d’avoir quelquefois manqué de critique et tenu pour surnaturelles des odeurs dont la nature n’était pas toujours difficile à reconnaitre. Lisons par exemple les dépositions qui concernent saint Joseph de Copertino ; nous en recevons la conviction que le saint exhalait de son vivant une odeur très pénétrante, mais nous ne sommes pas certains que cette odeur fût si rare que Marie des Anges le dit. Saint Joseph avait l’habitude de priser ; de là un parfum très spécial qui légèrement transformé dans l’imagination des hommes, a pu être considéré après sa mort comme un parfum surnaturel. L’hypothèse devait avoir été faite par les contemporains eux-mêmes, car un des témoins s’est cru obligé de la réfuter et il s’est servi d’arguments qui ne sont pas sans réplique. « Cette odeur de sainteté, dit le capucin Jean-Marie, ne peut être attribuée au tabac dont usait le père Joseph, car le tabac ne sent pas toujours de même : il émet, suivant les proportions mélangées, des odeurs très différentes qui ne peuvent d’ailleurs pas se répandre en tous lieux et adhérer à toutes choses comme l’odeur du père Joseph (20. » Jean-Marie ajoute, il est vrai, que le saint prisait peu, que son tabac n’était pas odorant ou sentait souvent mauvais, alors que lui-même sentait bon. Mais n’est-ce pas déjà trop qu’on puisse penser au tabac à propos de sainteté, et qui n’aura des doutes, après avoir lu la déposition du capucin, sur le caractère mystérieux de l’odeur qu’il avait sentie ? Et si saint Joseph de Copertino a pu très innocemment donner le change aux religieux qui l’approchaient, pour combien de saints et de saintes qui usèrent de médicaments aromatiques ne peut-on pas faire des suppositions analogues ? Les erreurs de ce genre ont du se produire même avec des cadavres, car Benoit XIV, dans le chapitre qu’il consacre à l’odeur de sainteté, prend soin de signaler le danger et le remède : « Quand on nous propose un [p. 538] pareil miracle nous devons, dit-il, nous renseigner avec soin sur la bonne foi du promoteur, rechercher si le corps n’a pas pu être oint de parfums , d’aromates, d’onguents ; nous informer également du bois sur lequel il a été déposé, des vêtements dont il a été vêtu, des lits sur lesquels il a reposé, des fleurs et des herbes qui ont été dans la chambre ou près de la chambre (21). »

On pourrait, avec autant de vraisemblance, reprocher aux hagiographes et aux enquêteurs ecclésiastiques d’avoir quelquefois manqué de critique et tenu pour surnaturelles des odeurs dont la nature n’était pas toujours difficile à reconnaitre. Lisons par exemple les dépositions qui concernent saint Joseph de Copertino ; nous en recevons la conviction que le saint exhalait de son vivant une odeur très pénétrante, mais nous ne sommes pas certains que cette odeur fût si rare que Marie des Anges le dit. Saint Joseph avait l’habitude de priser ; de là un parfum très spécial qui légèrement transformé dans l’imagination des hommes, a pu être considéré après sa mort comme un parfum surnaturel. L’hypothèse devait avoir été faite par les contemporains eux-mêmes, car un des témoins s’est cru obligé de la réfuter et il s’est servi d’arguments qui ne sont pas sans réplique. « Cette odeur de sainteté, dit le capucin Jean-Marie, ne peut être attribuée au tabac dont usait le père Joseph, car le tabac ne sent pas toujours de même : il émet, suivant les proportions mélangées, des odeurs très différentes qui ne peuvent d’ailleurs pas se répandre en tous lieux et adhérer à toutes choses comme l’odeur du père Joseph (20. » Jean-Marie ajoute, il est vrai, que le saint prisait peu, que son tabac n’était pas odorant ou sentait souvent mauvais, alors que lui-même sentait bon. Mais n’est-ce pas déjà trop qu’on puisse penser au tabac à propos de sainteté, et qui n’aura des doutes, après avoir lu la déposition du capucin, sur le caractère mystérieux de l’odeur qu’il avait sentie ? Et si saint Joseph de Copertino a pu très innocemment donner le change aux religieux qui l’approchaient, pour combien de saints et de saintes qui usèrent de médicaments aromatiques ne peut-on pas faire des suppositions analogues ? Les erreurs de ce genre ont du se produire même avec des cadavres, car Benoit XIV, dans le chapitre qu’il consacre à l’odeur de sainteté, prend soin de signaler le danger et le remède : « Quand on nous propose un [p. 538] pareil miracle nous devons, dit-il, nous renseigner avec soin sur la bonne foi du promoteur, rechercher si le corps n’a pas pu être oint de parfums , d’aromates, d’onguents ; nous informer également du bois sur lequel il a été déposé, des vêtements dont il a été vêtu, des lits sur lesquels il a reposé, des fleurs et des herbes qui ont été dans la chambre ou près de la chambre (21). »

Ou ne saurait employer des précautions plus sages pour être bien certain que le parfum n’est pas extérieur au saint. Sans aucun doute tous les enquêteurs ne les employèrent pas ; soit manque de méthode, soit passion, ils passèrent outre aux règles de prudence, et c’est une seconde chance d’erreur à laquelle nous devons faire sa place.

La critique des mystiques eux-mêmes, comme celle des hagiographes et des témoins, n’est pas sans laisser dans l’esprit des doutes sérieux. Renan contait, à propos de l’odeur de sainteté, une anecdote qu’il n’a jamais écrite mais que M. Paul Desjardins, qui l’a recueillie de sa bouche, veut bien me résumer ainsi : « Il s’agissait, m’écrit-il, d’une religieuse druse (ou bien maronite) qui était réputée sainte, au temps du voyage de Renan en Syrie, surtout à cause du parfum d’encens qui émanait d’elle et dont sa cellule était embaumée. Plus tard, après sa mort, le couvent fut démoli et la démolition mit à nu des conduits qui, dissimulés dans le mur, amenaient la vapeur d’encens. D’où grand scandale. Et Renan concluait : « Mon cher ami, nous sommes impitoyables de mettre à nu les canaux qui amènent l’encens ; par moments je me dis qu’il vaudrait mieux n’y pas toucher et laisser les adorateurs s’édifier ».

Vraie ou fausse, l’histoire n’en est pas moins à retenir, car elle a dû quelquefois être la réalité. Si Rose Tunisier [il s’agit probablement de Rose Tamisier :[note du transcripteur], qui vivait vers le milieu du siècle dernier, a fait de nombreuses dupes en s’imprimant sur le corps les stigmates de Jésus-Christ, combien plus facilement d’autres intrigantes ont-elles pu se donner l’odeur suave de la sainteté par l’usage intime d’un parfum rare et pénétrant ! Sans doute on ne peut accuser de supercherie les mystiques qui sont par leur vie entière des modèles de sincérité, mais à côté de la supercherie consciente [p. 539] et réfléchie il y a celle qui s’ignore elle-même. Chacun sait aujourd’hui que les hystériques sont sujets aux dédoublements de leur personnalité : ils vivent alors deux vies séparées par l’oubli et sont capables de préparer, dans des états seconds, des scènes compliquées dont ils sont à l’état normal les victimes ou les héros avec une parfaite sincérité.

Le docteur. Morton Prince, de Boston, vient justement de publier l’histoire comique et lamentable (22) d’une jeune institutrice, Miss Beauchamp, qui, sous le nom de Sally, se joue à elle-même un nombre prodigieux de mauvais tours dont elle ignore l’auteur. Elle s’envoie, dans son état second, une boite remplie de serpents et d’araignées, la reçoit dans son état normal et, folle de terreur, manque de tomber en convulsions : elle s’emmène à la campagne très loin de Boston sans emporter son porte-monnaie et, revenue à elle, se trouve à plusieurs milles de la ville sans un sou pour prendre le tramway : elle brûle, dans son état second, les lettres qu’elle écrit dans son état normal, se cache ses timbres et son argent, s’adresse des billets d’injures et ne comprend rien aux persécutions dont elle se sent entourée: .C’est tout à fait le cas des mystiques obsédées par le diable et, si la protection de Dieu contrebalance les obsessions du démon, elles reçoivent du ciel par les mêmes artifices des témoignages d’affection, comme cette jeune Meb dont j’ai conté ici l’histoire (23).

L’odeur de sainteté a dû avoir dans bien des cas cette origine, et c’est ainsi que je conclurai pour Christine de Stommneln avec la quasi-certitude de ne pas la calomnier. Elle aimait d’un amour chaste Pierre de Dacie, un jeune prêtre qui lui rendait avec simplicité la même affection, et tous deux s’aimaient en Dieu ; mais tandis que Pierre, porta vers la philosophie de son temps, se noyait dans la littérature mystique, Christine, hystérique de bonne heure, se perdait dans les extravagances de son imagination, et c’est merveille de voir que ses sentiments restaient normaux dans le dévergondage de sa pensée. Tentée par Satan, elle lui attribuait les méfaits les plus répugnants et les plus ridicules ; tantôt c’était un crapaud qu’elle sentait [p. 540] grimper sous sa robe et lui baiser les seins ; tantôt c’étaient ses aliments qui se changeaient dans sa bouche en araignées dégoûtantes ; elle crut, à diverses reprises, qu’un serpent pénétrait dans son corps et lui dévorait les entrailles ; mais, de toutes les scènes d’obsession et de persécution diaboliques qu’elle eut à supporter, la plus choquante fut celle qui, pour la neuvième fois, ramena Pierre près d’elle. Satan se conduisit d’une façon si malpropre qu’on peut difficilement conter en français le détail de ses exploits ; il jeta des excréments, humains sur la tête et sur le visage de Christine, en colla sur ses yeux, sur ses lèvres, sur ses dents. Il ne la quitta qu’après une nuit de « vexations impures », chassé par la douce influence de Pierre ; et c’est alors qu’en témoignage de la victoire divine un parfum très doux se répandit. N’est-il pas légitime de voir derrière le miracle comme derrière les maléfices la main de Christine ? Christine, qui fut par ailleurs honnête et droite, a pu être dans les deux cas aussi sincère que Miss Beauchamp. Et ce qui est vrai d’une mystique peut l’être de beaucoup d’autres qui furent hystériques comme elle. Si l’on excepte les saints qui n’exhalèrent l’odeur de sainteté que pendant leur agonie ou après leur mort, on peut se demander quel est celui qu’on ne soupçonnera pas.

Faut-il donc, quand on a fait la part des supercheries conscientes et inconscientes, des auto-suggestions, de la passion et de l’erreur, tenir l’odeur de sainteté pour insuffisamment établie ? C’est une conclusion prudente à laquelle je me rallierais si, depuis longtemps et surtout dans le cours du dernier siècle, plusieurs médecins n’avaient constaté les mêmes émanations parfumées que les hagiographes, et dans des conditions qui semblent exclure le doute. Ils n’obéissaient, dans leurs observations, à aucune idée préconçue, et les odeurs qu’ils ont observées sont si analogues à celles des saints qu’elles permettent à la fois d’y croire et de les expliquer.

*

* *

Sans remonter loin dans le passé, on trouve un cas très curieux de transpiration parfumée, rapporté par le Dr Graves [p. 541] en 1832. Le héros est un Anglais alcoolique, sujet à des crises de delirium tremens. Vers le second jour de la crise, le pouls était rapide, la sueur abondante, et le corps tout entier exhalait une odeur exactement semblable à celle du musc : « Cette odeur, dit Graves, était si forte pendant quarante-huit heures qu’elle pouvait être sentie malgré une ventilation énergique dans toutes les pièces où le malade s’était tenu ; elle disparaissait avec les autres symptômes de la crise (24). »

La même année, le docteur Speranza communiquait à l’Académie des sciences de Turin le cas d’un jeune homme de trente ans qui exhalait, par la peau de l’avant-bras, un parfum analogue à celui du benjoin, de l’ambre jaune ou du baume du Pérou (25). Très surpris de cette émanation, le patient n’en pouvait comprendre l’origine car il n’avait ni absorbé ni manié aucune substance odorante pendant les jours précédents. Speranza eut beau multiplier les lavages, il ne put jamais faire disparaître « le gracieux phénomène », et par les frictions il n’arriva qu’à le rendre plus marqué. En tout temps et à chaque instant du jour l’odeur agréable se manifestait, mais elle était surtout sensible le matin, au moment du réveil. On n’avait pas besoin, pour la sentir, d’approcher les narines ; il suffisait de se tenir dans le voisinage du sujet odorant. La chambre où habitait le jeune homme était tout embaumée. Les émanations persistèrent avec des degrés variables d’intensité pendant environ deux mois, disparurent dès les premières manifestations d’une fièvre assez forte et ne reparurent pas après la guérison.

Quarante ans plus tard, en 1873 (26), le docteur Frigerio rapportait dans la Revue clinique de Boloqne l’observation de deux idiots qui, dans leurs crises d’excitation, étaient sujets à des transpirations si fortement parfumées de musc que l’air en restait imprégné après leur passage.

Mais c’est au professeur Hammond, de l’Université de New-York, que nous devons les observations les plus précises. [p. 542]

Une de ses malades, très hystérique, répandait pendant ses crises une odeur semblable à celle de la violette, qui se dégageait de la partie latérale gauche de la poitrine ; la transpiration était très augmentée sur toute la région ; l’odeur était perceptible à plusieurs mètres de distance, mais disparaissait entièrement dans l’intervalle des crises. Les applications locales de médicaments n’amenèrent qu’une suppression temporaire de l’odeur ; pour la supprimer tout à fait le docteur Hammond dut administrer le salicylate de soude par voie interne et par ce même moyen il ramena la sueur à des proportions normales.

Une autre malade sentait l’ananas pendant des crises de chorée. Une autre exhalait la même odeur par la peau du cou, de la tête et de la poitrine toutes les fois qu’elle se mettait en colère. Un homme sentait la violette pendant les crises d’hypocondrie auxquelles il était sujet. Le docteur Hammond ayant apporté dans un flacon à la Société neurologique américaine un extrait alcoolique de la transpiration de sa première malade, tous les assistants purent constater qu’il s’en exhalait une odeur de violette très distincte (27).

La violette, l’ananas, le musc, le benjoin, l’ambre jaune, n’est-ce pas, à quelques différences près, les mêmes odeurs aromatiques que tout à l’heure ? Nous voilà obligés ou d’admettre que Speranza, Hammond et Graves ont été trompés par leurs malades, même quand ces malades étaient idiots, ou de croire à la possibilité du fait chez les saints, puisque nous y croyons chez les profanes.

Aussi bien, quand on revient à Gerlac après avoir lu les médecins, on reste persuadé que cet honnête sacristain, parent de Lydwine et témoin oculaire de sa vie, a eu maintes occasions de vérifier le fait dont il parle, et l’on s’aperçoit qu’il donne sur les conditions du prodige les mêmes détails cliniques que Graves, Hammond ou Frigerio. « La sainte embaumait surtout, dit-il, quand elle transpirait », et elle transpirait après les crises nerveuses qu’il appelle ses ravissements (28). Dans ces ravissements, Lydwine croyait s’échapper de sa prison charnelle ; elle laissait dans son lit son corps immobile, et mort pour [p. .543] suivre son ange au paradis, en enfer ou dans les lieux les plus éloignés de la terre ; souvent elle visita le Golgotha, la Galilée, tous les pays que la vie et la mort du Christ sanctifiaient à ses yeux. C’étaient de véritables extases et, si on laisse de côté toutes les interprétations qu’un écrivain mystique ne pouvait manquer d’en donner, on se trouve en présence, comme pour les malades de Graves, d’Hammond ct de Frigerio, d’accidents nerveux suivis de transpirations odorantes.

Nous avons rencontré jusqu’ici des parfums très variés : la cannelle, la girofle, l’oranger, l’ananas, la rose, la violette, le lis, le benjoin, l’ambre jaune : la constitution naturelle de presque tous nous est connue et la chimie les fabrique journellement pour le commerce. Nous pouvons donc, sans trop de difficultés, substituer des termes chimiques aux expressions courantes par lesquelles nous les avons désignés ; nous dirons par exemple que l’oranger, la cannelle, la violette, le musc, doivent leur parfum à des aldéhydes et à des acétones, liquides aromatiques dérivés des alcools, l’essence artificielle d’ananas à l’éther butyrique, et nous n’aurons plus qu’à nous demander si le corps humain peut produire des composés odorants de ce genre et dans quelles conditions. Or nous savons qu’il en produit un certain nombre dans cette destruction des matières organiques qui est la condition constante de la vie ; ce sont en particulier les acétones et les acides gras volatils, butyrique, formique, acétique, caproïque, etc., etc. Si les combustions sont normales, tous ces corps sont brûlés, oxydés jusqu’au bout et donnent comme résidus de l’eau, de l’acide carbonique et de l’urée ; mais qu’un ralentissement se produise dans la nutrition intime des tissus, nous voyons ces corps s’éliminer dans l’haleine, dans la sueur et par la peau.

Il faut reconnaître que les acides gras, quand ils s’éliminent à l’étal libre, donnent une odeur nauséabonde, mais si l’un d’eux est produit en excès et s’élimine en abondance en se combinant avec des dérivés de l’alcool, il peut dégager une odeur qui n’est pas nécessairement désagréable ; c’est ainsi que le docteur Hammond, après avoir recueilli la sueur de son premier sujet, a cru reconnaître que l’odeur de la violette était due à l’éther butyrique et qu’elle se transformait en odeur d’ananas par une légère addition de bicarbonate de soude. [p. 544]

Si nous avions des analyses aussi précises pour toutes les sueurs parfumées, nous pourrions dire quels parfums reviennent aux différents acides du corps et à ses autres produits odorants ; nous pourrions expliquer l’odeur si particulière du musc et du benjoin. Tout ce que nous pouvons supposer avec vraisemblance, c’est que la plupart de ces parfums proviennent d’une nutrition ralentie ou troublée et qu’il eût suffi presque toujours de modifier cette nutrition pour les supprimer. C’est ce que la fièvre a fait naturellement pour le sujet de Speranza, et j’ai constaté souvent que les déprimés de Sainte-Anne, qui sentaient mauvais à leur ordinaire, perdaient leur odeur lorsqu’ils étaient par hasard atteints de la grippe. Nous sommes en présence d’un fait de chimie biologique dont l’espèce peut échapper dans bien des cas, mais dont le genre est connu. Si nous le constatons avec une netteté particulière après les crises nerveuses, c’est que la sueur dépend du système nerveux comme les autres sécrétions ; les glandes sudoripares obéissent à des nerfs centrifuges qui viennent les exciter comme les fibres des muscles obéissent aux nerfs moteurs. Le delirium tremens, le délire maniaque, la colère, l’extase cataleptique, qui se traduisent dans l’ordre musculaire par l’agitation, la paralysie, la contracture, se traduisent dans l’ordre sécrétoire par des sueurs abondantes ; comme les troubles moteurs, ces sueurs peuvent se localiser, suivant la distribution des nerfs, à la partie gauche de la poitrine, à l’avant-bras, à la tête, ou à toute autre région.

Troubles nutritifs et troubles nerveux paraissent suffire pour nous rendre compte du phénomène qui a tant frapper les hagiographes, et comme la nutrition profonde dépend en définitive du système nerveux qui modère ou accélère les échanges, c’est sans doute chez des névropathes que l’odeur de sainteté s’est presque toujours rencontrée. Lorsqu’elle tient, comme l’odeur étudiée par Hammond, à la présence de l’éther butyrique, elle a pour formule C6H12O2.

Nous ne connaissons guère, en clinique, qu’une espèce de cadavres qui sentent bon ; ce sont les cadavres des diabétiques qui ont été atteints d’acétonémie avant de mourir, et dont le sang contient de grandes quantités d’acétone (29). D’où vient cette [p. 545] acétone ? Beaucoup de médecins la font dériver de la combustion incomplète des sucres qui sont en excès dans le sang des diabétiques ; mais cette explication est contestable et l’on ne sait même pas avec certitude si l’acétone est, par sa toxicité, la cause principale de la mort. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle communique à l’haleine et à l’urine des malades une odeur caractéristique bien connue de tous les cliniciens ; les uns comparent cette odeur à celle de la pomme de reinette, les autres à celle de la pomme aigrelette, d’autres parlent de l’odeur du chloroforme mêlée à celle de la pomme ; tous s’accordent à reconnaitre que c’est une odeur agréable.

Elle est parfois discrète et ne revient qu’à intervalles, environ trois ou quatre heures après les repas ; dautres fois, au contraire, constante et plus marquée, elle s’attache aux vêtements des diabétiques et se répand dans la chambre. D’après le docteur de Gennes, qui a fait de I’acétonémie une étude spéciale, certains malades sentent si fort qu’on est obligé d’ouvrir les fenêtres (30). Dès lors, quand un historien nous raconte qu’un saint est mort en odeur de sainteté, nous sommes bien obligés, sans préjudice des réserves générales que nous avons déjà faites, de penser à l’acétonémie si le récit présente quelques garanties de véracité ; et c’est ainsi qu’il convient de faire pour sainte Thérèse.

Ribéra n’a pas essayé de caractériser l’odeur exhalée par sainte Thérèse ; il s’est borné à la qualifier de très suave, mais il nous donne au moins quelques renseignements utiles sur les conditions dans lesquelles cette odeur est apparue. Elle se manifesta pendant la dernière maladie de la sainte et fut d’abord intermittente et discrète ; puis elle devint si forte qu’elle portait à la tête des assistants ; on dut, pour en modérer la violence, ouvrir les fenêtres et donner de l’air (31). Pendant la nuit de la mort et le jour qui suivit, l’odeur mystérieuse se répandit dans toute la maison ; elle s’était attachée aux vêtements de la sainte, aux couvertures de son lit et à tous les objets dont elle [p. 546] s’était servie ; on la retrouvait dans l’eau et les bassins dont on avait usé pour laver le cadavre. La sœur qui l’avait touché pour l’ensevelir ayant voulu se laver les mains, sentit s’en dégager un parfum suave et elle le jugea céleste parce qu’elle n’avait pas encore senti le pareil sur la terre. Quelques jours plus tard, une religieuse ayant perçu le même parfum dans la cuisine et en ayant cherché la cause, découvrit dans un coffre une salière où la sainte avait mis les doigts.

En faisant une légère place à l’exagération inévitable des détails, nous retrouvons ici, dans l’ensemble, la description que font tous les médecins de l’odeur acétonémique, de son intermittence, de sa violence et de sa ténacité. Mais l’acétonémie ne se produit guère qu’au moment du coma diabétique ou dans les quelques jours qui le précèdent, et nous avons tout intérêt pour préciser notre diagnostic à voir si la sainte est arrivée jusqu’au coma et comment elle est morte.

Elle avait soixante-sept ans et demi et, depuis quelque temps déjà, elle sentait ses forces décroître, lorsqu’à la suite de fatigues excessives elle tomba malade. C’était en septembre 1582 ; la fondation du couvent de Burgos était achevée, et Thérèse regagnait sa ville chérie d’Avila, lorsqu’à Médina del Campo elle rencontra le père Antoine de Jésus qui venait la chercher pour la conduire à Albe où la duchesse Maria Henriquez réclamait sa présence. Elle obéit et se mit en route, portée sur un brancard, non sans grandes fatigues et souffrances. Dans un bourg voisin de Pennaranda, elle ressentit de telles douleurs qu’elle s’évanouit, et pour se réconforter dans sa défaillance elle ne trouva que des figues. Le jour suivant elle dut se nourrir de légumes cuits avec de l’oignon, et c’est dans un état de profond épuisement que, le 20 septembre, à six heures du soir, elle arriva à Albe.

Comme la sœur Jeanne du Saint-Esprit et les autres religieuses du couvent la suppliaient de prendre aussitôt du repos, elle y consentit en disant : « Combien je me sens fatiguée, mon Dieu ! Je ne me rappelle pas avoir eu depuis vingt ans un si grand besoin de mon lit (30). » Elle traina quelques jours encore, mais le jour de la fêle de saint Michel Archange, après avoir [p. 547] assisté à la messe et communié, elle se mil au lit et ne se releva plus ; elle eut alors de telles pertes de sang qu’elle passa un moment pour morte. La veille de la Saint-François, à cinq heures du soir, elle demanda l’extrême-onction ; elle était si faible qu’elle ne pouvait se mouvoir dans son lit ni se retourner sans le secours de quelqu’un ; mais dès qu’elle vit le Saint-Sacrement franchir le seuil de sa chambre, elle sortit de sa prostration (31) et se mit sur son séant sans le secours de personne ; on eût dit qu’elle voulait s’élancer de son lit ; il fallut la retenir : « Son visage, dit Ribéra, s’enflamma et devint très beau ; il imprimait un saint respect et, subitement rajeuni, il ne gardait aucune trace de vieillesse (32). »

Débordante de joie, elle parlait à son Dieu et, les mains jointes, elle lui disait : « Il est temps que nous nous voyions ! » Elle eut encore la force de s’humilier, de demander pardon aux religieuses qui l’entouraient, de se confesser et de dire le miserere. Après sa confession elle récita des prières et sans cesse elle avait ce verset aux lèvres : « Seigneur, vous ne dédaignerez pas un cœur humilié ». Elle le répéta jusqu’à ce qu’elle manquât de parole.

Toute la nuit qui suivit, elle souffrit de très violentes douleurs et chaque fois qu’elle avait un répit elle récitait des psaumes. Le lendemain, à sept heures du matin, elle se, coucha sur le côté, dans l’attitude que les peintres ont coutume de donner à sainte Madeleine ; elle serrait dans sa main un crucifix. Le visage se congestionnait par instants, mais tous les membres restaient immobiles. « Une sœur, dit Ribéra, qui était à côté d’elle et qui la regardait avec beaucoup d’attention, crut voir, à certains indices, que Jésus lui parlait et lui montrait de grandes choses, car Thérèse paraissait étonnée et ravie de ce qu’elle voyait. » Vers le soir, le père Antoine de Jésus qui assistait la mourante exigea que sa garde, Anna de Saint Barthélemy, allât prendre quelque nourriture. « Tandis que j’étais au réfectoire, raconta plus tard Anna, la Mère inquiète regardait de côté et d’autre. Le père Antoine lui ayant demandé si elle désirait que je revienne, elle fit signe que oui et je fus [p. 548] rappelée. Dès qu’elle s’aperçut que j’étais là, elle sourit doucement, me saisit avec tendresse dans ses mains et posa sa tête sur mes bras ; je la soutins ainsi jusqu’à ce qu’elle expirât (33). »

Telle fut la mort de sainte Thérèse et le terme de coma parait singulièrement impropre pour caractériser l’état d’une âme qui semble si consciente d’elle-même jusqu’au bout. Sans doute tout le monde s’attendait autour de la noble femme à une fin qui couronnât dignement sa vie ; ni le père Antoine, ni Anna de Saint- Barthélemy, ni aucune des religieuses ne pensaient que la Mère pût s’anéantir dans une sorte de nuit morale avant de les quitter. Tous prévoyaient une fin lumineuse et lorsqu’ils ont cru discerner dans les derniers moments des visions de gloire et des élans de tendresse, peut-être ont-ils interprété trop favorablement quelques restes de vie ; mais nous ne pouvons oublier que le matin de sa mort sainte Thérèse a récité des psaumes et que la veille elle a prié, communié, prononcé de graves paroles.

D’autre part sa maladie n’est pas sans présenter des analogies nombreuses avec les accidents qui se manifestent chez les diabétiques à l’approche du coma. L’âge, la fatigue du voyage, les progrès rapides du mal, les douleurs probablement névritiques, la prostration dont elle sort pour y retomber ensuite, l’odeur agréable qu’elle dégage, voilà autant de symptômes qui ne permettent de conclure qu’à l’acétonémie diabétique. On est donc amené à admettre par l’examen impartial des faits que sainte Thérèse a été très vraisemblablement diabétique et qu’elle a présenté, dès les premiers jours de sa maladie, des signes d’acétonémie précurseurs du coma final. Elle y serait sans doute arrivée comme la plupart des acétonémiques sans l’hémorragie qui, dès le début, diminua sa résistance et très probablement hâta sa fin.

Avec sainte Catherine de Ricci on ne peut parler d’acétonémie, car l’odeur exhalée est celle de la violette et la maladie dont la sainte meurt, bien que très mal définie par les historiens, l’est assez cependant pour qu’on ne puisse parler d’accidents diabétiques. Le parfum est même si léger, si intermittent qu’on pourrait être tenté de croire à une illusion des témoins [p. 549] ou à une légende, si l’on ne rencontrait dans la biographie de Guidi des indications thérapeutiques et médicales après lesquelles on ne peut douter du fait, ni hésiter sur l’explication. Nul n’ignore aujourd’hui les effets curieux produits sur certaines sécrétions du corps par l’usage interne de la térébenthine. Les urines répandent une odeur très particulière, reconnaissable entre toutes, et qu’on a comparée justement à celle de la violette. Autour de Catherine de Ricci on ne parait pas avoir soupçonné ces effets de la térébenthine, mais les médecins de son temps connaissaient bien le médicament et l’employaient fréquemment contre les névralgies, pour diminuer la sensibilité du système nerveux et atténuer les souffrances (34). Or, le 27 janvier 1590 la sainte tomba dans des crises de douleurs si violentes que ses médecins lui ordonnèrent leur spécifique habituel.

Elle avait soixante-huit ans et, depuis plus de quarante ans, elle dirigeait avec intelligence et dévouement le monastère de Prato, à côté de Florence ; elle avait conseillé des cardinaux et des rois, répandu autour d’elle la doctrine de Savonarole, formé de nombreux disciples et fait l’admiration de l’Italie entière par son esprit d’humilité et de charité ; mais depuis plusieurs mois elle était affaiblie par les mortifications qu’elle s’imposait, par les fièvres, par l’âge même et elle manquait de résistance contre toute espèce de mal. Au cours d’une maladie précédente elle avait déjà pris de la térébenthine, et comme elle avait failli étouffer, elle tenait pour dangereux ce remède inoffensif… « Je sais, dit-elle, que lorsque Jésus veut nous mortifier il sait en trouver le moyen (35) »… et elle se disposa à obéir au médecin avec la conviction qu’elle allait vers la mort. Elle voulut d’abord s’accuser publiquement de ses péchés, elle demanda pardon à ses filles, les consola par de douces paroles, leur promit de les protéger près de Dieu. Puis elle se confia à la Trinité, à la Vierge, aux Anges. Elle pria les saints du Paradis de venir à son secours et de la conduire au port éternel. Enfin, le 31 janvier, au matin, elle se fit apporter le terrible remède après l’avoir fait diviser en cinq pilules. Les yeux fixés [p. 550] sur le crucifix, elle disait : « Mon Jésus, je prends ces cinq pilules en l’honneur de vos cinq pluies et, comme on me les donne pour la guérison de mon corps, que les mérites de vos cinq plaies servent aussi pour la guérison de mon âme ».

Elle continua à s’affaiblir peu à peu sans perdre conscience ; elle communia, reçut les confidences de ses filles, donna jusqu’au bout ses instructions et ses conseils pour la conduite du monastère, pria une dernière fois et s’éteignit dans la nuit du 1erau 2 février, quarante heures environ après avoir absorbé la térébenthine. C’est alors qu’elle sentit la violette, et l’on peut facilement se représenter l’émotion provoquée dans le couvent par ces émanations odorantes. « Ses filles, dit un de ses plus récents biographes, ne se rassasiaient pas de respirer les parfums si doux qui ressemblaient tant à l’odeur de ses vertus et au charme de sa bonté. C’était comme un composé de l’arôme de diverses fleurs, parmi lesquelles dominait celui de la violette : mais fleurs et violette d’une autre terre et d’autres cieux que les nôtres (36). »

Ou pourrait être surpris que le parfum n’ait pas apparu plus tôt, si l’on ne savait que depuis le 27 janvier la voie naturelle lui était fermée. « Ce même jour, elle avait perdu le bienfait de l’urine, » nous dit Guidi, sans se douter de l’importance que ce renseignement peut avoir pour l’odeur de sainteté. Voilà donc une malade qui « perd le bienfait de l’urine » le vendredi et qui absorbe le mercredi matin cinq pilules de térébenthine. Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? Si le rein, atteint de néphrite, n’avait pu remplir sa fonction ordinaire, Catherine de Ricci eût succombé à des accidents urémiques dans le délire, les convulsions, ou le coma, et dans ce cas c’est une question de savoir si elle eût exhalé le parfum de violette qui ne prend probablement naissance que pendant la sécrétion rénale. Or nous savons qu’elle s’est éteinte sans aucun accident convulsif ou délirant et sans coma. Ce qui est plus vraisemblable c’est qu’elle souffrait d’une simple rétention vésicale, de nature spasmodique, survenue pendant sa crise de douleurs, et que cette rétention ayant cessé pendant l’agonie, grâce au relâchement habituel [p. 551] du sphincter, le parfum de violette se dégagea soudain du liquide qui se répandait dans le lit.

Quelle que soit d’ailleurs l’hypothèse à laquelle on s’arrête, un fait bien établi c’est que Catherine de Ricci exhala un parfum de violette après avoir pris de la térébenthine et souffert d’anurie, et ce fait par lui-même est assez significatif pour que nous n’ayons pas besoin d’y joindre de longs commentaires. Dans ce cas, si l’on admet avec quelques chimistes que la térébenthine parfume l’urine parce qu’elle forme de l’acide pinique, l’odeur aurait pour formule C40H30O2, et si l’on préfère croire avec autres chimistes que le parfum est dû à la présence de l’acide métacétonique, c’est à la formule C3H6O2qu’on devra se tenir.

*

* *

Telles sont les conclusions auxquelles on arrive pour sainte Lydwine, sainte Thérèse et sainte Catherine de Ricci, quand on rapproche leurs odeurs de celles que la clinique a parfois l’occasion d’étudier ; et sans aucun doute ces conclusions sont bien prosaïques, comparées à celles des hagiographes que nous avons rappelées. Nous parlons de la nutrition ralentie, de la combustion incomplète des sucres et des matières albuminoïdes, de la transpiration, du coma ; ils parlent de la victoire de la vie éternelle sur la corruption et la mort, de la grâce qui déborde du saint et se répand autour de lui ; mais c’est le sort inévitable de toutes les explications scientifiques de paraître ternes et laides à côté des poétiques imaginations de l’Hagiographie.

Du moins nous accordons aux mystiques, après beaucoup de réserves prudentes, qu’ils ont très vraisemblablement rapporté quelques cas authentiques « d’odeurs très suaves ». Le temps n’est pas encore très loin où le rationalisme en usait plus librement avec eux, et se contentait d’expliquer par la supercherie ou l’illusion tout ce qui dans la vie des saints paraissait merveilleux. Nous nous départons aujourd’hui de cette méthode par trop facile ; quand nous étudions chez les mystiques des phénomènes comme les parfums sucrés, nous [p. 552] pouvons rendre justice à la bonne foi des hagiographes. Mais ce n’est pas assez de leur reconnaître une sorte d’exactitude matérielle ; on doit ajouter, pour être juste avec eux, qu’ils ont raisonné souvent aussi bien qu’ils pouvaient le faire. Hammond lui-même, s’il avait vécu au XVIe siècle, au lieu de parler d’éther butyrique et de bicarbonate de soude, aurait très vraisemblablement admis les interprétations d’un Ribéra. Ce père voyait sainte Thérèse faire l’admiration de son siècle par sa bonté, sa piété intelligente, ses réformes et ses fondations ; avec tous les contemporains il la croyait inspirée de Dieu et, lorsqu’il apprenait qu’à sa mort elle avait exhalé des parfums étranges, il ne pouvait les interpréter que comme une grâce du ciel. Il n’aurait pu obtenir d’aucun physiologiste une explication vraisemblable ; en revanche il savait les prophéties de David, les paroles de saint Paul, les odeurs suaves de sainte Lydwine, de saint Cajetan, de saint François de Paule. Il acceptait avec toute sa raison l’explication miraculeuse.

Dr GEORGES DUMAS

Notes

(1) Une idylle monacale au XIIIe siècle , Nouvelles études d’histoire religieuse. Nouvelle édition, p, 353.

(2) Acta Sanctorum, T. XXV, 22 juin, n°65. Acta a Fr. P. de Dacia collecta.

(3) Idem, T. XLV, 18 septembre, p.1003.

(4)Idem, T. XI, 14 avril. p. 282. Vie de sainte Lydwine par Gerlac traduite du teuton en latin par Brugmann. Cf, ibid.,p. 292, 312, 345, 356, 368.

(5) Acta Sanctorum, T. XXX, 7 avril, p. 261, n° 95. L’hagiographe est convaincu que saint Cajetan sentait l’oranger parce qu’il était vierge (certissimum profecto ejus virginitatis indicium), mais nous ne rappelons cette opinion que pour mémoire.

(6) Idem, T. X, 2 avril, p. 17.7, n° 22.

(7Idem, T. LV, p. 643, n° 110.

(8Idem, T. LV, p. 368.

(9) Idem, T. LV, p. 643.

(10) Vita della Venerabile Madre suor Caterina de Ricci, scritta del Padre Fra Filippo Guidi, Firenze, 1617, liv. I, p. 151.

(11) Vita di Santa Caterina de Ricci, traduite par Alibert, p. 146.

(12) Görres, La mystique divine, naturelle et diabolique, T. I, p. 339-340. Traduct. Sainte-Foi. 2e éd.

(13) De Servorum Dei Beatificatione, IV, p. 489.

(14) Cf. Procès de canonisation de sainte Thérèse. Acta Sanctorum, T. LV, p. 368, n° 1130. «Odor enim spiritualis ex interna partium nanimæcontentione virtutumque debita connexione promanat, et internam pulcritudinem magnopere commendat.»

(15) Vie de la vénérable Agnès de Jésus, Ille partie, ch. XXI, T. II, p. 253.

(16) Psaumes, XVI, 11.

(17) Actes des Apôtres, II, 31.

(18) IIe Épître aux Corinthiens, II, 15-16.

(19) B. B., 4 septembre, T. XLII, p. 428, n° 69. Morte en 1261.

(20) Acta Sanctorum, T. XLV, 18 septembre, p. 1004.

(21) Benoît XIV, in op. laud., I, IV, p. 489.

(22) The Dissociation of a Personnality, New-York, 1906.

(23) Revue de Parisdu 1er avril 1907.

(24) The Dublin Journal of Medical Science, 1832, p. 401, Odor of musk exhaled from the skin.

(25) Annali universali di Medicina, anno 1831., p. 225 sqq. Caso singulare di un individuo spirante suave odore dell’ avambraccio sinistro.

(26) Rivista Clinica di Bologna, anno 1873, p. 309.

(27) The odor of the human body, as developped by certains affections of the nervous system.Trans. Americ. Neural. Assoc., N. Y. 1877.

(28) In op. Laud., p. 352.

(29) On a signalé l’odeur d’acétone chez des malades atteints de fièvres graves et de carcinome, mais alors l’odeur est trop faible pour avoir donné naissance à des légendes.

(30) P. de Gennes, Étude clinique et expérimentale de l’acétonémie, Paris, 1884, p. 15.

(31) Acta Sanctorum, T, LV, 15 octobre, p. 643.

(30) Acta Sanctorum, T, LV, 15 octobre, p. G642, sqq.

(31) Etsi ante adco prostrata esset valetudine ; in op. laud., p. 642.

(32) Ibid., p. 642.

(33) Acta Sanctorum, T. LV, 15 octobre, p. 338.

(34) Cf. Donat a Mutiis, de Terebentinae facultatibus, Lugduni, 1534, in-8°.

(35) Guidi, in op. laud., Iiv, I, p. 151.

(36) Vie de sainte Catherine de Ricci, par le R. P. Hyacinthe. Bayonne, Paris, 1873, II, p. 297-298.

LAISSER UN COMMENTAIRE