Germain Bazin. Formes démoniaques. Article parut dans le numéro spécial des « Etudes carmélitaines – Satan », (Paris), Desclée De Brouwer, 1948. 1 vol. in-8°, 666 p. – pp. 507-520.

Germain Bazin. Formes démoniaques. Article parut dans le numéro spécial des « Etudes carmélitaines – Satan », (Paris), Desclée De Brouwer, 1948. 1 vol. in-8°, 666 p. – pp. 507-520.

Germain Bazin (1901-1990). Conservateur au Musée du Louvres, écrivain et historien de l’art. Elève de Henri Focillon et de Emile Mâle. Membre de l’Académie des beaux-arts, il publia une trentaine d’ouvrage sur l »histoire de l’art.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’ouvrage. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Les images sont celles de l’article original . – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 507]

Formes démoniaques

Plus peut-être que Celui dont il est la contre-épreuve, le Diable est insaisissable. Dieu est Un ; pour incommensurable qu’il soit, l’unité étant la raison profonde de l’âme humaine, celle-ci vers son principe tend naturellement, comme à l’être elle aspire. Mais le Diable est légion ; à cette totalité dans l’unité il ne peut atteindre et l’infernale condition du Maudit réside dans cet éloignement indéfini de son principe ; là est l’anathème qui précipite son âme incohérente et lacunaire dans l’abîme du chaos, faisant du Seigneur des Enfers le souverain de la Discorde. Partout où règne la contradiction s’assouvit le Prince du Difforme et de l’Hétérogène.

Aucun livre sacré n’a exprimé avec plus de force ce caractère du Démon que le Lalitavistara décrivant l’assaut de Mara, le démon du boudhisme tantrique, contre le Bodhisattva rédempteur:

« Le démon Papiyan (Mara), n’ayant pas fait ce qu’avait fait Sârthavana, fit préparer sa grande armée de quatre corps de troupe, très forte et très vaillante dans le combat, formidable, faisant dresser les cheveux, comme les dieux et les hommes n’en avaient pas vu auparavant ni entendu parler ; douée de la faculté de changer diversement de visage et de se transformer de cent millions de manières (1) ; ayant les mains et les pieds et le corps enveloppés dans les replis de cent mille serpents ; tenant des épées, des arcs, des flèches, des piques, des masses, des haches, des fusées, des pilons, des bâtons, des chaînes, des massues, des disques, des foudres ; ayant le corps protégé par d’excellentes cuirasses ; ayant des têtes, des mains et des pieds contournés ; des yeux et des visages flamboyants ; des ventres, des pieds et des mains difformes ; des visages étincelants d’une splendeur terrible ; des visages et des dents difformes; des dents canines énormes et effroyables ; des langues rugueuses comme des nattes, des yeux rouges et étincelants comme ceux du serpent noir rempli de venin. Quelques-uns vomissaient du venin de serpent, et quelques-uns, après avoir pris avec leurs mains du venin de serpent, le mangeaient. Quelques-uns comme des garourdas, ayant retiré de la mer de la chair humaine, du sang, des mains, des pieds, des têtes, des foies, des entrailles, des ossements, etc. les mangeaient. Quelques-uns avaient des corps flamboyants, livides, noirs, bleuâtres, rouges et jaunes ; quelques-uns avaient les yeux déformés, creux comme des puits enflammés, arrachés, ou regardant de travers ; quelques-uns avaient des yeux contournés, étincelants et difformes ; quelques-uns portant des montagnes enflammées, s’approchaient fièrement, montés sur d’autres [p. 508]

montagnes enflammées. Quelques-uns, après avoir arraché un arbre avec ses racines, accouraient vers le Bodhisattva. Quelques-uns avaient des oreilles de bouc, des oreilles de porc, des oreilles d’éléphant, des oreilles pendantes de sanglier. Quelques-uns n’avaient pas d’oreilles. Quelques-uns ayant le ventre comme des montagnes, avec des corps débiles, formés d’un amas d’ossements, avaient le nez cassé ; d’autres avaient le ventre comme une cruche, les pieds pareils à des crânes, la peau, la chair et le sang des séchés, les oreilles, le nez, les mains et les pieds, les yeux et la tête coupés…

Quelques-uns ayant des poils de bœuf, d’âne, de sanglier, d’ichneumon, de bouc, de bélier, de carabha, de chat, de singe, de loup, de chacal, vomissaient du venin de serpent, avalant des boules de feu, exhalant des flammes, répandant une pluie de cuivre et de fer brûlant, faisant naître des nuages noirs, produisant une nuit noire, faisant du bruit, couraient vers le Bodhisattva… »

Ce long extrait d’un texte, qui fut illustré avec tant de couleur et de verve par les peintres du Turkestan (fig. 1, cf. p. 461), méritait d’être cité en préface, comme un exemple remarquable du « style démoniaque ». Cette accumulation fantastique de métamorphose monstrueuses, n’aboutira jamais qu’à un total partiel ; somme de fragments qui ne peut se résoudre à l’unité. Difformité, pluralité et chaos, tels seront à travers les civilisations et les plus éloignés dans le temps et l’espace, les caractères de la plastique diabolique. Incapable de créer, l’Impur, qui fut déchu pour s’être cru un instant l’égal du démiurge, donne le change en se faisant le singe de Dieu ; aussi les artistes ne seront-ils point embarrassés de représenter le Prince des Ténèbres, car plus que Dieu il est figure, vivant d’emprunts aux visages des créatures, que dans sa rage impuissante il associe d’une façon absurde ; des débris de la créature lacérée, Satan compose des monstres.

Ce n’est point l’art d’Occident qui nous montrera les expressions les plus fortes de la plastique démoniaque. Nous attarder sur ce terrain risquerait d’ailleurs de nous entraîner à la redire de ce qu’a si vigoureusement défini René Huyghe dans le fascicule « Amour et Violence » des Études Carmélitaines. Le style haché, saccadé, discontinu qu’il décèle dans l’art allemand, nous pourrions y voir une vérité démoniaque, encore qu’il doive être envisagé comme une compensation de l’angélisme à quoi cet art aspirait ; et peut-être ne doit-on pas trop sous-estimer ce dernier aspect ; cette oscillation entre les extrêmes, sans que jamais elle puisse trouver un point d’équilibre, est le vrai fond de l’âme germanique.

La recherche de l’unité, et donc du divin, en lui-même et par delà lui-même, est de le destin de l’homme d’Occident ; on ne sera point surpris qu’il ait peu excellé dans l’imagerie diabolique. [p. 508] Pour nous en tenir à la figure de l’Antagoniste, nous verrions que seul l’art roman, d’ailleurs profondément imprégné d’Orient, en a conçu des images valables. La douceur angélique apportée par saint Bernard et saint François porta un coup fatal à Satan ; l’art gothique trop humain pour avoir su faire bonne figure au Diable ; les Mystères contribueront à le muer en un personnage comique, pourvu d’accessoires enfantins, qu’on emprunte à la batterie de cuisine: fourchette, chaudière, gril, cuiller à pot. Il faut attendre la Renaissance, pour retrouver le triste Sire sous des aspects vraiment démoniaques. Car, plus qu’au Moyen Age, Jérôme Bosch appartient, quoiqu’on en ait dit, aux temps nouveaux. Dans une étude psychanalytique des civilisations, ce brusque débordement de satanisme apparaîtrait comme un symbole des premières atteintes portées à la foi. Les exégètes catholiques sans doute pourraient y voir la prémonition de l’hérésie qui fondre sur le siècle suivant. Pour l’historien des idées, Jérôme Bosch appartient à cette crise d’irréalisme qui affecte le XVe siècle, pris entre la foi médiévale et le rationalisme naissant. M. Huizinga, dans une thèse célèbre, a montré comment le Moyen Age a fini dans le merveilleux du rêve, irréalisant tous ses idéaux, courtois, chevaleresque, divin ; il en fut de même pour ce contretype de l’idéal: Satan ; et du songe ténébreux Jérôme Bosch se fit l’illustrateur, comme Fra Angelico l’avait été du rêve de lumière. Ce sont bien les dérisoires créations du singe de Dieu, dont les infernales légions accablent les humains dans les tableaux du peintre néerlandais. Dans l’univers des formes inertes ou vivantes et parmi même les objets inventés par l’homme, le Prince de l’Hétéroclite a puisé à pleines mains, jetant par le monde les produits absurdes de son infernal bazar (fig. 2, cf. p. 462). Par le principe de désordre dont ils sont nés, ces monstres portent en eux une puissance maléfique ; ils sont l’anticréation, acharnée à dégrader l’œuvre divine ; mais il suffit du nom de l’Unique prononcé par saint Antoine, pour que tombent en poussière ces chefs-d’œuvre des artifices du Malin, éphémères négations des divines structures.

Au second plan d’une gravure de Dürer (fig. 4, cf. p. 463), le Maudit fait une lugubre apparition. Conformément à la tradition allemande, il est représenté sous la forme porcine : il est peu d’image aussi saisissante du Malin que ce hideux groin qui suit le chevalier ; précédé par la Mort, il est tout prêt à se jeter sur sa proie, si celle-ci montre une défaillance ; on se plaît à imaginer ainsi le Très-Bas qui hantait les cauchemars de Luther. La tradition faustienne a prêté aussi au Démon l’incarnation d’un chien ; il [p. 509] passe et repasse sous les fenêtres du Docteur Faust, le sinistre barbet dans l’œuvre de Goethe ; est-ce lui qui est couché aux pieds de la Mélancolie de Dürer ? Puis, le Diable disparaîtra, pendant plusieurs siècles, d’un art apuré par la Contre-Réforme et qu’imprégnera l’idéalisme raphaélesque. Les Malheurs de la Guerre le font renaître dans l’imagination de Goya ; c’est encore la bête qui fait ici les frais des terreurs démoniaques de l’homme ; mais cette fois c’est un bouc, l’animal du Sabbat des sorcières (fig. 3, cf. p. 463). Delacroix, lecteur de Faust, tentera de se colleter avec le Diable, mais son imagination, trop lettrée, ne saura que recréer le pantin du Moyen Age, tout juste bon à faire peur aux enfants, c’est la figure de Méphisto, que l’avatar grotesque de Gounod achèvera de faire sombrer dans le ridicule.

De toutes les formes artistiques, celle qui fut la plus indemne d’influence diabolique est la plastique grecque. Délivrant la figure de Dieu de la bestialité démoniaque qui adultère encore l’idole égyptienne ou babylonnienne, le génie grec la revêt de la forme la plus parfaite de la Création, celle où rayonne l’intelligence divine : l’homme. Passionnément attachée par l’effort de la raison, à résoudre à l’unité la multiplicité universelle et par delà le chaos des phénomènes à atteindre l’harmonie cachée du monde, l’imagination grecque, imitant la Création dans l’esprit même de sa structure, opère dans le sens divin. La définition même de l’harmonie, qualifiée par Archélaüs comme étant « l’unification du discordant », est l’antithèse la plus heureuse du génie diabolique, acharné à entretenir dans l’univers la discorde.

Ce résultat, cependant, ne fut pas atteint sans un patient effort. Le vrai miracle grec est d’avoir brisé le lien de dépendance qui sous la terreur, depuis des millénaires, maintenait l’homme assujetti à la pression des forces cosmiques ; dans ce jeu aveugle, il ne pouvait insérer sa vie fragile qu’en créant, par des opérations magiques, un système d’équilibre qui aimanta les énergies bienfaisantes, neutralisa ou repoussa les puissances maléfiques. Aux époques grecques archaïques, l’image garde encore tout son sens magique et prophylactique ; un souffle démoniaque anime d’un rythme frénétique les dessins des vases à figures noires ; sur les frontons des temples les monstres ricanent pour éloigner les démons. La lumineuse apparition d’Apollon au fronton ouest d’Olympie terrassera ces puissances des ténèbres ; et désormais à la place du monstre, rayonne le beau visage humain, auréolé de divine clarté. Goya disait que le sommeil de la raison engendrait les monstres ; depuis des millénaires, l’hypnose de la raison avait favorisé le gargouillement des démons ; son radieux éveil, au Ve siècle [p. 511] grec, les met en fuite. Par la puissance du Verbe, le grec exorcise le démon ; il suffira, pour enchaîner les sanglantes Erynnies, qu’on invoque en elle les bienveillantes Euménides. Mais plus encore, ce peuple, épris des formes, fera reculer Satan en lui opposant la beauté, son antithèse. Le VIe siècle avait eu sa satanique figure. Sur les antéfixes des temples, l’horrible Gorgone, fonctionnant comme un paratonnerre, écartait le mauvais rôdeur dont elle était l’image ; au temple d’Artémis-Gorgo, à Corfou, c’est au fronton même qu’éclatait son rictus. Sur les panses des vases à figures noires, souvent elle pose son vol de sauterelle d’enfer (fig. 6, cf. p. 467) et Persée, qui n’est pas encore le fier héros des temps classiques, détale, épouvanté par le visage qui donne la mort, aussi effrayant qu’un démon thibétain avec son nez épaté, ses yeux exorbités, sa bouche dilatée, ses crocs de sanglier, sa langue pendante (fig. 7, cf. p. 468). Mais l’épiphanie du Ve siècle fait reculer la funèbre figure ; exorcisée, la face démoniaque se métamorphose en un beau visage souriant à Persée et qui tente de l’enchaîner par son charme et non plus par son horreur (fig. 8, cf. p. 468).

La véritable patrie du Démon est l’Orient. C’est là que l’esprit de Mal, pour la première fois, fut personnifié en une antithèse puissante de l’esprit de Bien, dans les systèmes dualistes, mazdéen, juif, islamique qui imaginèrent cette réplique de Dieu en noir, soit comme lui incréée, soit créature déchue. Cependant ces religions philosophiques étant aniconiques, la personne du Diable n’y connut point de figure. Il fallut le christianisme, héritier de l’imagination plastique des Grecs, pour tenter d’incarner cette abstraction. Mais les artistes chrétiens en empruntèrent les traits à la démonologie assyro-babylonienne. La statuette en bronze du démon Puzuzu, figure du vent du Sud-Ouest, qui souffle le délire et la fièvre, porte dès le VIIe siècle, avant notre ère, tous les caractères du démon judéo-chrétien, tel que nous verrons celui-ci grimacer sur les tympans de nos cathédrales et les images de nos enluminures (fig. 5, cf. p. 466). Hantés, plus que leurs voisins d’Égypte, par le problème du Mal, les Mésopotamiens sentaient leur destin menacé par des génies malfaisants qu’ils conjuraient au moyen d’opérations magiques. La présence démoniaque se décèle profondément dans la psychologie des despotes assyriens qui pendant des siècles, répandant la terreur en Asie, s’assouvirent d’hécatombes et de tortures. Car le goût de sang est un des signes les moins équivoques de la présence du Mauvais. Il est remarquable que ces plus anciennes représentations figurées du démon portent déjà toutes les caractéristiques de la plastique diabolique, telle que nous tentons de la définir: composées d’éléments hétérogènes, qui sont empruntés au règne animal, elles sont en face des dieux (qui ont visage humain), comme les formes ratées de la création (2). Profondément humanisée, l’Égypte, qui première de toutes les civilisations, paraît avoir conçu le mythe rédempteur, ignora à peu près les démons. Si, plus que les Chaldéens et les Assyro-Babyloniens, elle voit Dieu à travers la force naturiste de l’animal, cependant elle transcende le bestial par la sérénité qu’elle lui impose. En face de l’art mésopotamien, âpre et tragique, la plastique égyptienne par sa tendance profonde à l’unité, prélude à l’harmonie grecque.

Mais c’est bien au-delà des civilisations mères de la nôtre, vers les terres infinies du plus lointain Orient que nous trouvons l’homme, dans une lutte grandiose, aux prises avec le Démon (fig. 9, cf. p. 471).

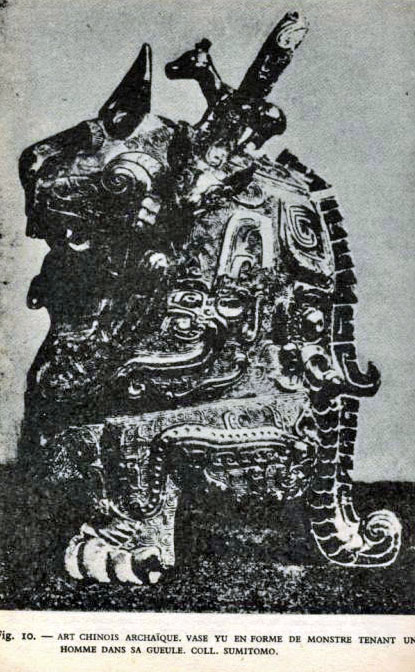

Dans ces terres excessives, où l’âme humaine est accablée de l’immensité des horizons ou l’exubérance de la [p. 513] Nature, le concept de Dieu et celui du Démon longtemps restèrent indivis. A travers l’obscure religion de la Chine archaïque, sur laquelle nous ne savons presque rien, nous entrevoyons une humanité courbée sous le joug des puissances infernales. Dans les bronzes rituels de l’époque Tcheou, le concept du monstre atteint une hauteur métaphysique qu’aucune civilisation n’a connue. Sur les flancs des li, des lien ou des touei, le masque du t’ao-t’ie jaillit par hybridation du tigre, du dragon, de l’ours, du bélier et du hibou ; (fig. 11, cf. p. 473) « diffus dans la matière et seulement entr’aperçu par éclairs », le monstre manifeste « cette omniprésence du mystère toujours prêt à se résoudre en terreur ». « Deux sociétés ployées sous un régime de sang (relisons à travers l’édulcoration confucéenne, l’histoire des royaumes combattants et du début de Ts’in) n’entrevoient, quand elles veulent sonder la destinée, qu’un masque de t’ao-t’ie en menace au sein de la nue. » (3) Sous l’hégémonie de « la bête féroce de Ts’in » l’histoire de la Chine se résume en une statistique de têtes coupées : En 331: 80.000 ; en 318 : 82.000 ; en 312 : 80.000 ; en 307 : 60.000 ; en 293 : 240.000 ; en 275 : 40.000 ; en 274 : 150.000 : enfin en 360, le record est atteint : 400.000 ; (et encore avait-on promis la vie sauve aux ennemis !) En ces temps « où les soldats ne recevaient leur solde que contre présentation de têtes coupées », les chefs, pour accroître leur prestige, « n’hésitaient pas à jeter l’ennemi vaincu dans des chaudières bouillantes et à boire cet horrible bouillon humain, mieux encore, à obliger à en boire les parents de leur victime » (4) Toujours comme dans la gravure de Dürer, la Mort chemine de concert avec son compère le Diable.

La plastique chinoise contemporaine de ces événements sanglants est animée d’un rythme démoniaque. Sur les panses des vases, des éléments géométrisés se juxtaposent comme les fragments d’un méandre rompu ou les anneaux enroulés d’un reptile tronçonné, sans que jamais l’arabesque ne convie à l’unité ces morceaux épars d’un cosmos en dissolution, dont cependant l’ordre primordial se laisse deviner sous la forme expansive qui en disperse les formes (fig. 10. cf. 472).

A cette terre repue de sang, les missionnaires bouddhiques apporteront la douceur des Kouan-yin et l’évangélique sourire des Bodhisattvas. Le style démoniaque et la force brutale qui l’accompagnent gagneront une autre province de l’Asie, plus tardivement sortie des limbes de la Préhistoire: le Japon. Si, à l’époque Nara, la sérénité resplendit au front  du divin Maitreya, [p. 514] les « Rois célestes » qui ont pour mission de garder le paradis bouddhique contre les attaques de la terre et de l’enfer, refléteront la cruauté démoniaque des samourais. Si forte est l’ambiance diabolique qu’au démon ce génie bienfaisant emprunte son visage. Le Shitenno de Nara (fig. 13, cf. p. 475) montre avec un démon de Vézelay, son cadet, (fig. 14, cf. p. 476) une bien étrange fraternité iconographique : même cheveux de flamme, mêmes yeux exorbités, et cette gueule ouverte en un cri d’épouvante. Rencontre bien troublante de l’inspiration démoniaque aux deux pôles du monde et de la civilisation. Mais la puissance terrifiante de ce chef-d’œuvre de l’art japonais laisse bien lion derrière elle notre petit pantin roman, qui, sur une scène de guignol seulement, pourrait effrayer des âmes naïves comme celles des enfants.

du divin Maitreya, [p. 514] les « Rois célestes » qui ont pour mission de garder le paradis bouddhique contre les attaques de la terre et de l’enfer, refléteront la cruauté démoniaque des samourais. Si forte est l’ambiance diabolique qu’au démon ce génie bienfaisant emprunte son visage. Le Shitenno de Nara (fig. 13, cf. p. 475) montre avec un démon de Vézelay, son cadet, (fig. 14, cf. p. 476) une bien étrange fraternité iconographique : même cheveux de flamme, mêmes yeux exorbités, et cette gueule ouverte en un cri d’épouvante. Rencontre bien troublante de l’inspiration démoniaque aux deux pôles du monde et de la civilisation. Mais la puissance terrifiante de ce chef-d’œuvre de l’art japonais laisse bien lion derrière elle notre petit pantin roman, qui, sur une scène de guignol seulement, pourrait effrayer des âmes naïves comme celles des enfants.

L’Inde qui conçut l’évangélisme bouddhique, plus profondément que tout autre civilisation interrogea avec angoisse le problème du Mal. Rares sont dans l’iconographie indienne les figures proprement démoniaques, encore que le retour de la barbarie que signifie l’hindouisme, dégénérescence du brahmanisme, nous fasse souvent respirer le diabolique fumet du sang. Et il y a bien quelque influence démoniaque dans l’inorganique chaos qui prolifère sur les temples des époques tardives. N’est-il pas l’image même de ce foisonnement des formes de l’univers sensible, à quoi sont condamnés tous les êtres, même les dieux, et dans lequel les penseurs de l’Inde virent la nature même du Mal? Plus que d’autres, ils ont mis l’accent sur le pouvoir bénéfique de l’Un et la malédiction contenue dans le [p. 515] multiple. Par l’effort métaphysique le plus hardi peut-être qu’ait accompli la pensée humaine, le brahmanisme a tenté de résoudre l’éternel dualisme en un mythe grandiose, celui du terrible Çiva, à la fois dieu et démon, assoiffé de sang et mystique amant, acharné à détruire autant qu’à créer ; mythe cosmique, qui du Mal fait une apparence, résolvable au Bien suprême à l’échelle des réalités transcendantes.

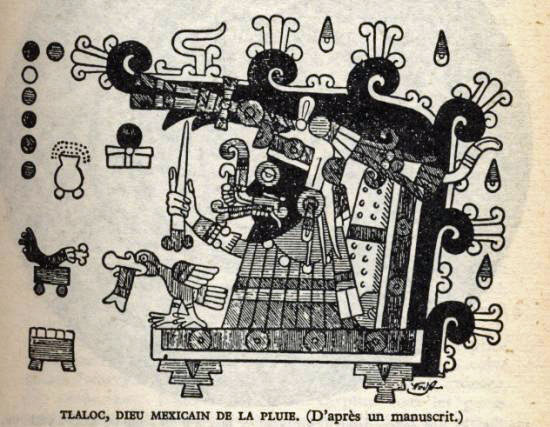

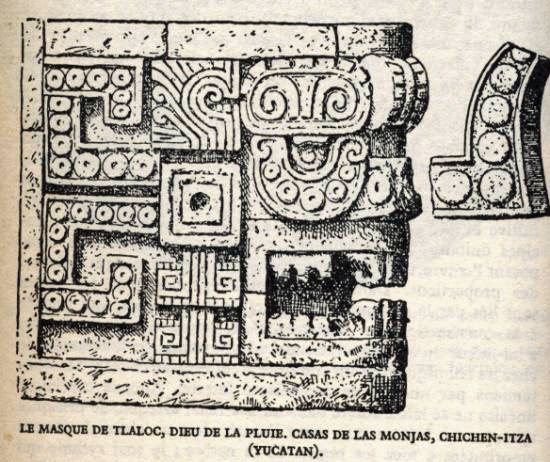

Si la Chine, en ses origines, nous paraît possédée par des forces démoniaques, cependant l’œuvre postérieure des philosophes lui apportera un humanisme qui viendra tempérer ces instincts de violence, autant que faire se peut en cette ardente terre d’Asie. Il est une autre région du monde où s’épanouit le démoniaque. Sur ce continent étrange, qui sur le globe poursuit un destin solitaire, chez ces peuples qu’une conquête féroce fit surgir en un éclair de la Préhistoire pour aussitôt les rejeter dans le néant, Dieu ne connut jamais que le visage du Démon. En nulle autre terre ne resplendit, autant qu’en l’américaine, ce signe du sang qui est le signe de Satan ; en nul autre endroit de l’univers, une humanité civilisée n’est restée plus longtemps courbée sous la terreur des forces supraterrestres ; nulle part l’homme ne semble avoir eu une conscience plus tragique de sa précarité dans un monde où il se sentait étranger. Il n’est sur terre que pour payer l’impôt du sang à des divinités assoiffées de meurtre ; au soleil même, pour qu’il consente à poursuivre sa marche, il faut sa quotidienne ration de ce sang humain dont il se nourrit ; Tlaloc le dieu de la pluie n’est pas moins exigeant ; les terreurs de l’an mille ont laissé dans notre civilisation un sillage mémorable ; qu’on imagine ce qui pouvait être la psychologie d’un peuple comme celui des Azètque, qui tous les 52 ans, vivait plongé dans la crainte de la fin du monde ? La mort, la mort violente — celle qu’on gagnait au combat ou sous le couteau du sacrificateur — est la seule délivrance du séjour infernal.

L’immolation rituelle des jeunes filles, des enfants ou des guerriers prisonniers- le combat souvent n’avait pas d’autre but que de pourvoir les autels- a laissé un renom nauséeux à la civilisation aztèque ; là, les prêtres, qui, en certaines fêtes aillaient jusqu’à se travestir avec la dépouille de la victime écorchée, barbouillaient de sang frais les idoles et les sanctuaires, après s’en être eux-mêmes sanctifiés, tandis que, tout un peuple communiait dans la manducation des cadavres, jetés par centaines du haut des autels. Pourtant plus humaines, les civilisations du Pérou et de la Bolivie, pratiquèrent elles aussi, quoique avec plus de mesure, ces sacrifices liturgiques. Certes les Assyriens, les anciens Chinois, les [p. 516] conquistadores chrétiens, qui se montrèrent plus cruels que les Indiens dont les mœurs leur faisaient horreur, témoignèrent d’un mépris plus grand encore de la vie humaine ; mais aucune autre civilisation évoluée n’a fait ainsi de la mort le principe d’un système cosmogonique, magique et religieux ; comme

si l’existence de l’espèce en un univers terrible ne pouvait être assurée qu’au prix du sacrifice d’un grand nombre de ses représentants, ceux qui étaient appelés à la subsistance devant eux-mêmes payer l’impôt horrible, en se faisant par exemple jaillir le sang des oreilles, ou bien en tirant par un clou percé dans la langue une cordelette revêtue d’épines !

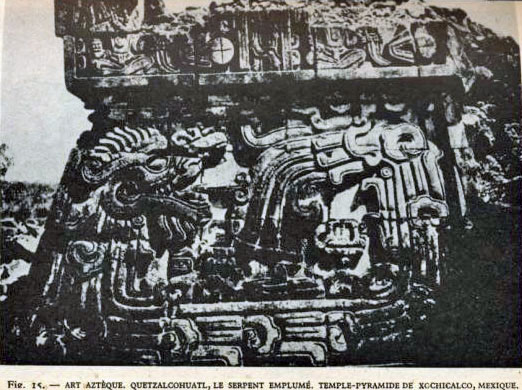

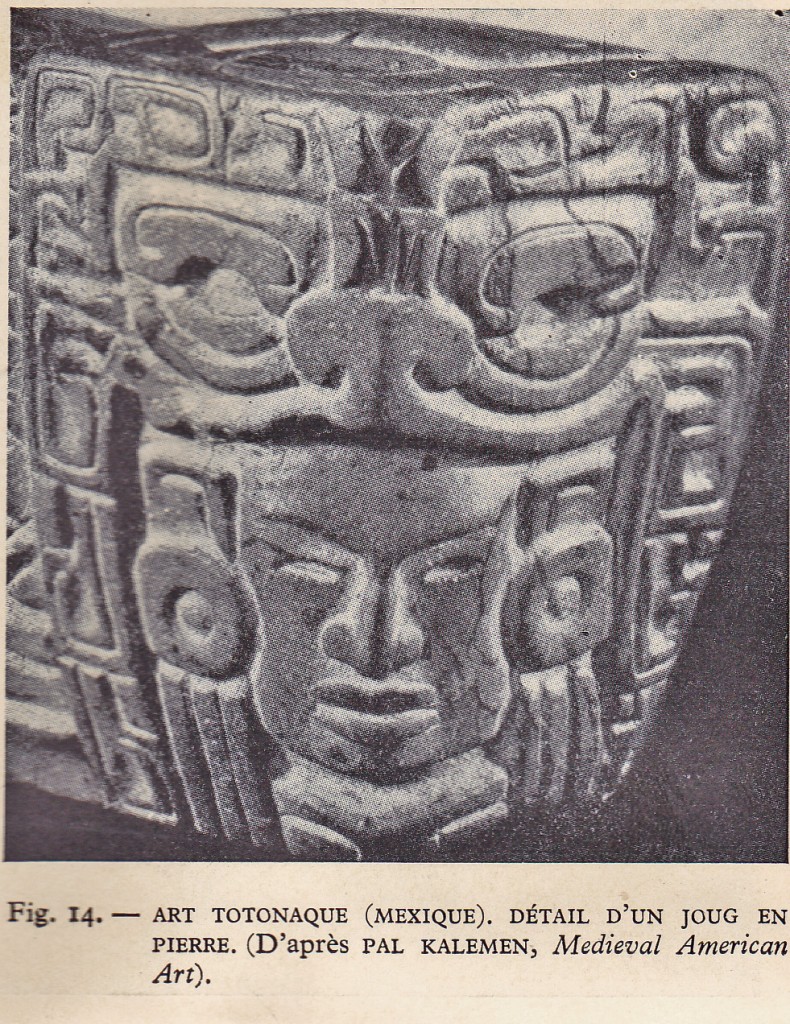

Les œuvres péruviennes sont bien touchées de quelque humanité ; encore que ce soit le plus souvent sous un aspect difforme et taré qu’apparaissent la face du roi de la création sur les poteries Chimu, il en est certaines qui atteignent la noblesse des plus fiers visages de Quattrocento. Mais jamais un souffle humain n’effleura les images de l’Amérique Centrale. Les dieux représentés par les Mayas, les Toltèques, ou les Aztèques sont des monstres, et les hommes sont à l’image des dieux (fig. 15 et 16 cf. pp. 479-480). Aucun art avec autant de force n’a symbolisé [p. 517] l’inhumain d’un univers hostile, aucun peuple n’a édifié de telles figures de ces puissances démoniaques qui pour l’homme primitif sont le ressort du monde.

La structure formelle si étrange des œuvres précolombiennes montre une agglomération composite d’éléments imbriqués les uns dans les autres sans aucune continuité (fig. 17, cf. p. 482) ; on en trouve la clé dans le système d’écriture hiéroglyphique des Mayas et des Aztèques. A la différence de l’égyptienne qui alignait successivement et rationnellement des signes pictographiques et idéogrammatiques, l’écriture mexicaine agglomérait ces signes les uns aux autres, de manière à former de véritables image-rébus. Cette écriture est tout à fait caractéristique [p. 512] du stade primitif de la pensée qu’on a appelée « prélogique ». Incapable encore de cette opération déductive qui décompose en analyses et reconstruit en synthèses, l’esprit ne peut appréhender le monde autrement que d’une façon globale dans un complexe d’apparences discontinues et cependant simultanées. L’introduction d’un principe de continuité, d’un ordre de succession dans le chaos des phénomènes est le propre d’une pensée rationnelle capable de projeter dans la multiplicité discordante du monde, des lignes de force intellectuelles. Ce don intellectuel, qui est le don divin, les Égyptiens et les Chaldéens, en étaient pourvus ; il se traduit dans leur art par la conception toute intuitive encore — chez les Grecs elle sera consciente — de principes unitaires qui ordonnent les divers éléments formels composant l’œuvre, en la soumettant aux lois du rythme, de la cadence, des proportions.

Dans un bas-relief égyptien tous les gestes sont liés par la continuité d’une arabesque; le choix qui préside à la construction des monstres, tant égyptiens que sumériens, a lui-même un caractère rationnel ; leur assemblage est commandé chez les Nilotiques par un équilibre architectural, chez les Mésopotamiens par une loi de formalisme interne. Aucune continuité linéaire ne se laisse suivre dans un bas-relief aztèque, de brusques syncopes en brisent sans cesse l’unité, c’est un chaos de formes empruntées à tous les règnes de la nature ; le seul rythme qui associe entre elles ces formes est comparable à celui de certaines danses sauvages qui sont faites d’une série tressaillements frénétiques. C’est un rythme en quelque sorte « sismique », celui de l’énergie brute en action que ne commande aucune puissance intellectuelle. Nous connaissons assez la pensée cosmologique mexicaine pour savoir que pour elle l’univers est un milieu, vraiment démoniaque, hétérogène et inorganique, où l’évolution n’est pas le résultat d’un devenir, mais n’obéit qu’à des mutations [p. 518] brusques. On imagine ce qu’une telle conception pouvait entraîner de pessimisme — le discours qu’on tenait à l’entrée d’un homme dans le monde était une incantation de malheur — l’optimisme naissant chez l’homme de la possibilité d’ordonner sa vie dans un milieu dont les forces répondent à des lois qui régissent le retour des phénomènes.

L’étrange plastique précolombienne n’a d’analogue que dans les bronzes chinois archaïques (fig. 11 et 12, cf. p. 473). Analogie troublante parfois jusqu’à l’identité et qui est un des problèmes les plus mystérieux de l’Histoire de l’Art. A cette première parenté formelle, certains ont voulu chercher un support historique ou ethnographique. Mais dans l’état encore embryonnaire de nos connaissances

sur ce continent, où les sites archéologiques ont été jusqu’ici bouleversés sans grand profit pour la science par des chercheurs de trésors, les savants prudents ont abandonné l’hypothèse séduisante « de la jonque échouée », aussi bien que celle d’une migration asiatique venue par le détroit de Behring. On n’a pas assez réfléchi d’ailleurs sur le fait que les œuvres des deux civilisations artistiques, qui entre elles présentent une telle affinité formelle, [p. 519] sont distantes par plusieurs siècles. Cependant ne peut-on penser que des conditions de vie semblables — servies peut-être par une lointaines parenté ethnique — ont pu, sur des positions différentes de temps et d’espace, créer des effets synchrone ?

Dans la concurrence des civilisations asiatiques, nous avons vu que celles d’Occident ont été les plus indemnes du style diabolique. Parfois cependant des artistes l’ont adopté d’instinct pour figurer l’enfer sous la forme du chaos. Tel celui qui à la fin du XIIIe siècle compose ces admirables mosaïques du Baptistère de Florence, prémonitrices d’un art nouveau, bien plus que l’œuvre de Cimabue, encore tout engagée dans l’hiératisme byzantin (fig. 18, cf. p. 485).

Le peu d’aptitude de l’Occident à la démonologie plastique rend particulièrement troublante le brusque retour de celle-ci à notre époque. L’authentique visage du Prince de la Discorde apparaît en coup de tonnerre dans les grandes fêtes des années 1900, au milieu de la joie bruyante des peuples célébrant dans l’ivresse l’avènement du siècle du Progrès, où devait être réalisé le bonheur définitif de l’homme. Satan emprunte cette fois, pour se révéler, la forme des masques nègres, dont le groin ricane dans les Demoiselles d’Avignon de Picasso (1907) pour annoncer le déchaînement de bestialité qui quelques années plus tard allait fondre sur le monde ; personne alors n’y prit garde ; on croyait à un simple jeu plastique, voire une mystification ; vingt ans plus tard, le génie prophétique de l’Espagnol, stimulé par la guerre civile qui dévastait son pays, concevait dans Guernica (1936) ce massacre de la figure humaine qui précédait en peinture l’effroyable attentat que l’homme allait perpétrer sur lui-même. Ces récentes figures de Picasso qui tant surprirent et provoquèrent de scandale, elles portent le sceau du génie diabolique s’attaquant cette fois au chef-d’œuvre de la Création lui-même (fig. 19, cf. p. 486). De la figure humaine, éclatée comme par l’effet explosif, il rassemble les morceaux, ne suivant d’autre loi que l’incongru. Ces puzzles ricanants sont peut-être les expressions les plus typiques de cette discontinuité chaotique, haineuse de l’unité, qui nous paraît être l’essence même du style démoniaque. Je sais bien que Picasso, consulté, se défendrait d’avoir été guidé en ces œuvres par un autre sentiment que la recherche de la beauté. Mais n’est-ce pas la prétention proprement diabolique ? Quis ut Deus ? S’écrie Saint Michel terrassant d’un éclair de lumière le Prince de l’Orgueil.

Toute une part de l’art moderne, d’ailleurs, nous montrerait dans son écriture, cette stylisation du chaos, proprement [p. 520] démoniaque. De bonne foi, les auteurs de cette œuvre de destruction croyaient être poussés par un instinct « constructiviste », mais cette duperie même, n’est-ce pas une ruse du Malin ? Quant à l’imagerie diabolique, elle refleurit dans le Surréalisme, bien plus que Jérôme Bosh lui-même, habile à engendrer des monstres, dont les pièces et les morceaux sont empruntés à tous les règnes de la Nature, à tous les éléments de l’industrie humaine. La création « contre-nature » n’est-elle pas le propre de Satan ?

Après l’idylle naturaliste du XIXe siècle, les artistes, inconsciemment, ont été poussés à exprimer l’angoisse d’un monde secoué par une des plus violentes offensives du Mal qu’ait eu à subir l’humanité. Les rouges constellations qui sont le signe de Satan sont réapparues de l’horizon. Les statistiques de la mort des Assyriens, des Chinois, des Aztèques sont dépassées ; au pied des autels du Mauvais, c’est par millions que s’amoncellent les cadavres. L’homme moderne, en férocité dépasse ses prédécesseurs. Les abat-jour en peau humaine de Büchenwald sont plus démoniaques que le bouillon d’homme des généraux Ts’in ou les travestis en écorchés des Aztèques ; au moins ceux-ci avaient l’excuse d’être un rite magique. Jamais Satan n’a disposé de moyens aussi puissants ; il a maintenant ses usines de la mort et ses laboratoires de la souffrance où il peut torturer, défigurer, dénaturer cette condition humaine, comme lui créée à l’image de Dieu, mais qui a gardé cette faculté de tendre au Bien suprême à cette unité divine, qui lui est à jamais interdite.

L’homme primitif vivait courbé sous la terreur des forces cosmiques, toujours prêtes à se déchaîner sur lui. L’homme moderne, par la Science enchaînant la Nature, s’est délivré de la peur. Illusion brève, car voici que nous entrons dans des temps semblables à ceux des âges les plus sombres de l’humanité ; anxieux, nous tremblons sous la menace de catastrophes dont la fatalité cette fois n’est plus inscrite dans les choses, mais en nous. Dépossédé de son royaume, Lucifer s’est-il installé au centre de cette intelligence humaine, trop prompte à se mesurer à Dieu même en se jouant de ces forces captives, sans avoir l’humilité d’admettre que le total enchaînement des causes et des effets toujours lui échappera ? Multiple est notre science, innombrable est l’inventaire de ces connaissances qu’aucun cerveau humain ne pourrait embrasser. Cette somme prodigieuse nous rapproche-t-elle ou bien nous éloigne-t-elle de cette Unité, état de l’Être absolu, d’où Satan est exclu ?

Germai BAZIN,

Conservateur au Musée du Louvre.

NOTES

(1) Souligné par l’auteur.

(2) (Le docteur Coutenau remarque que « sur beaucoup de spécimens, un sillon profondément creusé part de la racine du nez et se continue sur la boite crânienne jusqu’à l’occiput. Les Babyloniens, dit-il, connaissent la forme grammaticale du « duel », qu’ils emploient pour les organes pairs: yeux, oreilles, etc… mais ils l’appliquent aussi au visage, considérant qu’il est formé de deux moitiés semblables. La façon dont les sculpteurs ont traité la tête des démons, reflète cette conception: il semble que l’artiste ait voulu indiquer la réunion imparfaite des deux êtres dont est formée la créature, la malfaçon dont les démons ont été l’objet, jusque dans leur personne physique. cf. Dr. J. CONTENAU. La Magie chez les Assyriens et les Babyloniens, p. 98.).

(3) René Grousset, Les civilisations de l’Orient, tome III, la Chine, p. 31 et 38.

(4) René Grousset, Histoire de la Chine, p. 48.).

intéressant