Eugène Gelma. Le rêve et les maladies de l’esprit. Article paru dans « La Revue hebdomadaire », (Paris), n°38, 37e année, 1928, pp. 437-459.

Eugène Gelma. Le rêve et les maladies de l’esprit. Article paru dans « La Revue hebdomadaire », (Paris), n°38, 37e année, 1928, pp. 437-459.

Texte rare et inconnu, en particulier des principaux historiens de la psychanalyse (E. Roudinesco, A. de Mijolla, O. Douville).

Eugène Gelma (18??-1955).. Médecin et historien. Un des deux fondateurs, avec le Théo Hamel, de La Société de Psychiatrie de l’Est, qui fut créée en 1949, le Professeur Eugène Gelma, titulaire de la chaire de psychiatrie de la Faculté de Médecine de Strasbourg. Quelques publications

— Les limites de la croyance religieuse morbide. Contribution à l’étude du diagnostic de l’état délirant. Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1929. 1 vol. in-8°, 71 p.

— (avec Dupré) Débilité mentale et débilité motrice associées. Paris, H. Delarue, libraire-éditeur , 1910. 1 vol.

— Pathogénie et étiologie des attaques épileptiques.Paris, A. Poinat, éditeur , 1912. 1 vol.

[p. 437]

LE RÊVE

ET

LES MALADIES DE L’ESPRIT

On s’est toujours complu à voir dans le rêve, une image de la folie. C’est ce que Wundt traduit, dans cette phrase souvent citée, que : « le rêve nous permet de connaître, sur nous-mêmes, toutes les formes de folie observées dans les asiles d’aliénés. » Ainsi présentée, cette comparaison garde quelque chose d’inexact. Une personne, en pleine possession de son intégrité psychique, ne saurait se donner une idée de ce qu’est la folie, parce que c’est un état inconnu de l’homme bien portant et inexprimable, même par les aliénés, après guérison.

Une notion parfaite des troubles qu’éprouvent les malades de l’esprit est proprement insaisissable, et ce serait singulièrement s’écarter de la réalité que de tenir pour des phénomènes habituels d’audition, de vision, de sensation, leurs hallucinations auditives, visuelles, ou des autres sensibilités différenciées et communes. Les aliénés n’ont, pour s’expliquer, que le langage de tout le monde ; impuissants à rendre, par les mots qu’il faudrait, leurs impressions d’un monde extérieur, dont ils s’écartent, et qu’ils méconnaissent de plus en plus, ils utilisent un vocabulaire qui ne répond plus à leurs nécessités d’expression. C’est pourquoi nous sommes si mal renseignés sur les événements, auxquels ils se trouvent mêlés dans leur [438] délire, parce qu’ils ne parlent plus la même langue que nous, soit qu’ils se servent de termes trop usuels, soit qu’ils construisent des néologismes qui, de prime abord, semblent dépourvus de sens.

On en trouve une éclatante démonstration dans l’interrogatoire des aliénés à leur sortie de l’asile. Incapables de nous fournir un compte rendu des troubles dont ils ont souffert ils ne savent plus nous instruire de ce qu’ils ont vu ou entendu dans leur vésanie ; ils avouent, tout au plus, que les choses et les gens leur apparaissaient comme transformés. Un de mes anciens élèves, qui parcourt actuellement une carrière médicale des plus honorables, n’a jamais pu me décrire, malgré mes pressantes sollicitations, la nature exacte des auditions hallucinatoires auxquelles il a été soumis pendant trois années d’aliénation mentale bien caractérisée.

Si l’affirmation du psychologue allemand est trop catégorique, on aurait cependant tort de méconnaître l’existence, dans bien des maladies de l’esprit, d’éléments appartenant au rêve. Mais ceux-ci doivent être recherchés différemment, selon qu’il s’agit de troubles mentaux intéressant directement l’intelligence dans le sens le plus général du terme, et ceux où l’anomalie psychique se cache sous les espèces d’un trouble organique, ou d’un désordre du comportement. Et tandis que le médecin peut saisir dans le délire le rêve lui-même, il s’efforce dans les névroses, les psychasthénies, les obsessions, les tics, certains syndromes douloureux de la tête, du thorax, de l’abdomen, des membres, d’appréhender un thème latent, que le rêve est parfois le seul à livrer.

Jules Pascin – Nue dormant.

Car nous ne savons que fort peu de choses de nous-mêmes, et l’exhortation philosophique « connais-toi toi-même », est l’avertissement de notre ignorance de notre moi, que nous avons la prétention de pénétrer, et dont nous n’effleurons que les couches les plus superficielles. Il y a en nous un monde psychique dont nous n’avons [p. 439] pas la sensation, et qui, à notre insu, dirige notre pensée, gouverne nos actions, fait jaillir en nous les sympathies, les aversions, nous dérobe le sens de nos affections, de nos inclinaisons, de nos désirs, de nos craintes. Et c’est dans les rêves que surgissent des états de conscience que nous ne reconnaissons plus, qui nous surprennent le matin au réveil : « Comment ai-je pu rêver cela ? Pourquoi ai-je vu cela dans mon sommeil ? »

Voilà que notre nous-même s’est déguisé pendant la nuit. Il nous a fait assister à une mascarade, dont nous ne devinons plus les personnages ; si bien que nous serions presque en droit de soupçonner, dans ces apparitions, l’action de forces étrangères, et d’y démêler des avertissements venus d’un autre monde. Les aliénés ne procèdent-ils pas autrement, lorsqu’en entendant leurs propres pensées dans leurs hallucinations auditives, ils en font l’attribution à d’invisibles personnages conversant de loin ?

Si le rêve est la lueur que l’inconscient projette en nous d’une façon intermittente au cours de nos nuits, nous devons avoir le souci d’en tenter le déchiffrage durant la veille. Tel est l’intérêt de cette question du rêve, vieille comme le monde, depuis Joseph et Pharaon, jusqu’aux interprétateurs modernes, que sont les adeptes des doctrines freudiennes. Mais tandis qu’autrefois, les songes étaient tenus pour des monitions de l’au-delà, éclairant l’avenir, ils ne doivent aujourd’hui retenir l’attention que parce qu’ils sont un moyen d’accès à cette psychicité profonde et inconsciente, qui affirme nos tendances, sollicite nos appétits, provoque nos répulsions.

*

* *

Chaque soir, en nous mettant au lit, nous délaissons le monde pour quelque temps. Les paupières s’alourdissent, les conjonctives deviennent brûlantes, la perception de [p. 440] notre corps s’amenuise progressivement, notre pensée s’évade des préoccupations du moment, pour se porter sur des événements le plus souvent vécus dans la journée ; bientôt l’ambiance s’évanouit de notre connaissance, car les sens ont cessé de nous tenir en contact avec le dehors.

S’il y a encore apparence de vie, pour un témoin, c’est que persistent ostensiblement les fonctions végétatives, la respiration bruyante et ralentie, le ronflement, les mouvements du cœur. Les globes oculaires roulent en haut et en dehors sous les paupières abaissées, et le corps, en gardant une paisible immobilité, se fige dans l’attitude de la mort.

Mais l’activité psychique n’est pas éteinte ; tout ne dort pas dans le monde de la pensée. Le moi s’est dégagé subitement du domaine des hommes, de ses lois, de ses nécessités ; il est rendu à la liberté, il n’est plus comprimé par les obligations sociales. Et alors, finis la logique, l’esthétique, la morale, le respect d’autrui ; la mémoire développe toute une imagerie plus ou moins riche. Le dormeur assiste à des scènes, il subit des visions qui se succèdent, mais dont l’objet et l’enchaînement défient le bon sens : les lois de la nature sont interverties, c’est le lapin qui poursuit le chasseur ; des affections très chères sont foulées au pied ; les attitudes les plus extravagantes vous sont imposées, et l’on est subitement tiré du sommeil par la confusion de se trouver entièrement dévêtu dans une réception, au milieu d’une foule d’amis qui ne paraissent pas autrement étonnés de ce fâcheux oubli.

En étudiant d’abord les caractères du rêve, tels qu’ils ont été définis par des observateurs et des expérimentateurs comme Maury, Hervey de Saint-Denis, Clavière, Macario, etc., on comprendra mieux sa signification, et la place qu’il doit occuper parmi les fonctions mentales.

D’abord le rêve est universel, quoi qu’en disent certaines personnes qui, de bonne foi, affirment ne jamais rêver.

Les animaux rêvent, les enfants rêvent. Arrachez un [p. 441] dormeur à son plein sommeil, surtout vers le milieu de la nuit, il concédera qu’il sort d’un beau songe. Hervey de Saint-Denis, voyageant avec un ami qui prétendait ne jamais rêver, prononce à son oreille, à mi-voix, une demi-heure après qu’il s’était endormi, les commandements militaires : « Portez armes ! Présentez armes ! etc. » Il le tire brusquement du sommeil, et lui demande s’il a fait un songe : « Non pas que je sache, lui répond son compagnon. — Es-tu sûr de ne pas avoir vu des soldats ? — Ah ! si, réplique-t-il, je rêvais justement que j’assistais à une revue ; mais comment as-tu deviné cela ? »

Un autre point d’observation commune, est le rapide déchaînement des visions et des événements dans les rêves.

Maury est transporté dans son sommeil pendant la Révolution, en pleine Terreur. Après sa condamnation par le tribunal révolutionnaire, il se voit traîné au supplice ; il est fixé sur la planche de la guillotine qui bascule ; le couteau tombe ; il se réveille dans l’angoisse, car il ne peut dégager son col pris dans le ciel du lit qui s’est décroché et lui est tombé sur la nuque. Le déroulement de ces différentes scènes s’est effectué dans le temps très court de la chute du ciel de lit. On a d’ailleurs pu chronométrer, d’une façon exacte, la durée d’un rêve assez compliqué. Clavière se reconnaît en songe dans un théâtre où l’on joue le Petit Duc. L’acteur débite, sur la scène, une conférence sur la richesse des costumes de la troupe.

Une sonnerie d’appel retentit : c’est le « Bon Marché » qui téléphone au sujet d’un habit commandé. L’acteur se retire au fond de la scène et le public converse bruyamment dans la salle, tandis que le père du dormeur lui dit quelques mots ; celui-ci se réveille au moment où retentit le carillon de sa pendule, un réveille-matin à double sonnerie, à vingt-deux secondes d’intervalle. Il s’est donc écoulé vingt-deux secondes entre l’avertissement du téléphone et l’interruption du sommeil, c’est-à-dire entre la première sonnerie et celle qui a provoqué le réveil du [p. 442] dormeur ; vingt-deux secondes ont compris tant de scènes d’un rêve !

Une propriété du rêve bien connue est le défaut d’enchaînement, apparent tout au moins, des images, leur effritement dans les instants qui suivent la cessation du sommeil, leur disparition, souvent complète, au cours de la veille. Du rêve, il subsiste bien peu d’éléments dans le souvenir, et, encore, ceux-là n’appartiennent qu’à la période du réveil puisque, si l’on en croît Vaschide, « le rêve est un réveil qui commence ».

Il faut se garder, dans les sciences d’observation, de toute attitude finaliste ; cependant l’expérience montre qu’il n’est pas, dans l’économie, de fonction, d’organe inutile. Le rêve n’est-il pas autre chose qu’un effet de la désorganisation de la psychicité sous l’influence de la fatigue, dont le sommeil serait l’aboutissant et le correcteur nécessaire ? Est-ce un déchet de la pensée, un jaillissement inextricable de représentations mentales, dont le jeu est rendu anarchique par la carence ou l’endormissement des centres régulateurs ? Mais Freud vient nous montrer, pièces en mains, que le rêve n’est pas une folie de l’imagination, car il obéit à des lois bien précises.

Le rêve tient ainsi dans la hiérarchie des fonctions mentales un rôle indispensable parce que, sans lui, il n’est pas de sommeil possible : le rêve en est institué le vigilant gardien, il commande au repos, il préside au réveil.

Et le non-sens de nos fantasmagories nocturnes n’est qu’une façade, derrière laquelle se dressent un monde d’idées, une vie mentale intense, des préoccupations étranges, des appétits insoupçonnés, en contradiction flagrante avec notre détermination de poursuivre une existence sans heurts, dans une ambiance d’ordre et de paix.

Pour le professeur viennois comme pour ses devanciers le sommeil reste sous la dépendance de sensations internes et externes, et surtout des ébranlements réguliers tels que le cahot rythmé des voitures, le débit monotone de [p. 443] l’orateur. Dès que l’excitation prend fin, le réveil se produit brusquement. Rupture du contact avec la vie extérieure, le sommeil constitue une pause dans la lutte pour la vie ; c’est l’oubli du monde pour la béate contemplation du moi. Il est une fonction active et non, comme on l’a cru pendant longtemps, un effet de la sidération du système nerveux par la fatigue ou les déchets organiques. Il conditionne un état d’égoïsme parfait, où le moi, qui s’est détourné de l’ambiance, c’est-à-dire du combat avec les intempéries de l’existence, goûte un bonheur sans mélange ; les réalités pénibles de la vie quotidienne sont soustraites à la vue du dormeur qui, par le rêve, ne connaît alors que ce qui lui est bon. Le rêve s’institue ainsi le gardien du sommeil, parce qu’il réalise le désir. Et, s’il fait parfois entrevoir, à celui qui dort, les plus pénibles éventualités, s’il fait défiler devant lui des spectacles qui le révoltent et qui soulèvent son horreur, sous l’influence de modifications internes de l’équilibre viscéral, ou d’excitations brutales venues du dehors, il ne remplit plus sa mission : le réveil survient immanquablement dans la terreur du cauchemar.

Des objections nombreuses ont été opposées, avec des fortunes diverses, à cette notion, fondamentale pour l’investigation psychanalytique, du rêve réalisateur du désir. Et pourtant le réveil brutal, en plein sommeil, nous est désagréable, car il nous écarte à jamais d’une vision amène, d’un état d’heureux bien-être. Le médecin, tiré soudainement de son lit par une sonnerie qu’il redoute être l’appel nocturne d’un malade, cherche avidement, après la constatation de son erreur, à ressaisir le fil interrompu d’un heureux conte de fées. Pour Freud, une activité judicieuse, une censure écarte du rêve tout ce qui pourrait heurter les sentiments du dormeur, son éthique, ses affections, « camoufle » certaines images, les revêt d’un masque, et les rend ainsi supportables, en les défigurant complètement. Les cauchemars, [p. 444] les rêves affreux de la perte d’un parent, d’un accident d’automobile, d’une exécution capitale, en donnant lieu au réveil, administrent la preuve que le rêve ne peut garder le sommeil que s’il alimente le désir du dormeur. Cet exemple, choisi par Freud pour une autre démonstration, vient singulièrement illustrer cette thèse : Un père a passé de longues nuits auprès de son enfant malade qui finit par succomber. On installe, autour du lit mortuaire, des cierges allumés et un vieillard est chargé de la veillée et des prières funèbres. Le père, accablé par la douleur et la fatigue, se couche dans une chambre voisine, d’où il peut apercevoir à travers l’ouverture de la porte la scène tragique. Le sommeil le gagne bientôt, et dans son rêve son enfant lui apparaît : « Père, père, lui dit-il d’un ton de reproche, tu ne vois donc pas que je brûle ? » Le dormeur se réveille brusquement, car il y a une grande lueur dans la chambre mortuaire ; il s’y précipite : le vieillard s’est assoupi, un cierge, qui s’est renversé sur le cercueil, a incendié le suaire et un bras du petit cadavre est déjà brûlé.

Dans ce rêve dramatique, on discerne la réalisation d’un désir. Le père, en quittant la position de veille, s’est installé dans une paisible ambiance où il n’y a ni la maladie de son enfant, ni l’issue fatale qui s’en est suivie. Dans son sommeil, le rêve a réalisé son désir de la vie de son enfant, mais la vive lumière de l’incendie a spontanément mué son rêve en un cauchemar : son enfant brûle ; c’est la fin du bonheur, c’est le réveil.

Pourtant le cauchemar ne provoque pas toujours l’interruption du sommeil ; c’est que, dans bien des cas, la tristesse du songe comporte, malgré tout, un élément de réalisation de désir. Une dame, l’exemple en est encore donné par Freud, aime depuis longtemps une personne qu’elle n’a pu épouser. Elle rêve de la perte d’un parent qui lui est très cher ; mais ce décès doit inévitablement faire venir aux obsèques cet ami qu’elle aurait tant de [p. 445] bonheur à revoir. Voilà une interprétation assez séduisante du cauchemar, réalisateur, malgré les apparences, du désir.

Si le rêve est véritablement une fonction, s’il a une mission, un rôle nécessaire, comment expliquer son incohérence, son absurdité ? C’est, dira Freud, que le rêve, gardien du sommeil, ne permet pas l’invasion de la conscience par des images qui, en causant un sentiment de révolte chez le dormeur, déterminerait inévitablement le réveil. Le rêve ne sera alors qu’un tableau déformé de sa signification profonde. Le rêve manifeste (les vaches maigres qui dévorent les vaches grasses, dans la nuit du Pharaon), masque un contenu latent (les vaches maigres étant les années de sécheresse), dont les disciples de Freud, à l’imitation de Joseph, s’attachent à découvrir la trame cachée. Le rêve latent devra tout d’abord, pour être toléré du dormeur, changer sa signification apparente. Cette élaboration du rêve va s’effectuer par les trois procédés suivants. Le premier, la dramatisation, a pour effet la transformation en images visuelles des idées les plus abstraites. C’est un fait bien connu que le rêve consiste en une succession de tableaux, en une série de drames qui se déroulent sous les yeux du dormeur ; ce sont des situations gaies ou tragiques, rarement neutres, au milieu desquelles celui-ci évolue. Un juge d’instruction de mes amis, à qui j’avais conseillé, contre une insomnie qui menaçait de devenir tenace, l’emploi de teinture de passiflore, rêve, après avoir absorbé ce remède, de vastes plaines qu’il reconnaît, au milieu du songe, pour être des prairies canadiennes ; un cours d’eau qui les traverse est, en effet, sillonné d’une flottille de petites barques portant le pavillon canadien. Il se réveille assez intrigué, lui dont le sommeil se passe généralement sans vision d’aucune sorte. Curieux, sans doute de par sa profession, il ouvre un dictionnaire, où il lit que la passiflore est une plante qui pousse en Amérique. Peut-être avait-il acquis, dans une lointaine lecture, cette notion de botanique, mais il [p. 446] ne l’avait certainement jamais évoquée de sa mémoire.

Ainsi, chez cet homme, le rappel d’un événement de la veille s’est dramatisé sous forme de tableaux d’un paysage sans rapport apparent avec la consultation médicale, la vue du remède, son absorption ; ces éléments de souvenirs, en se dramatisant, se sont en même temps condensés.

Cette condensation réduit le rêve manifeste. On peut le transcrire en quelques lignes, bien qu’il puisse résumer des pages de rêve latent. Plusieurs images se fondent alors en une seule ; des individus différents n’en font qu’un ; dans un même local où se déroule le drame, on reconnaît les recoins de plusieurs habitations, amalgames étranges, inattendus, qui plongent dans l’étonnement le dormeur au moment de son réveil, mélanges d’événements vécus dans la journée qui a précédé le sommeil, avec des faits lointains ou des souvenirs tirés de lectures, d’auditions théâtrales, de projections cinématographiques.

Enfin le déplacement, par ses omissions, ses regroupements de matériaux, déforme les souvenirs de la veille, les transforme parfois en de simples allusions ou en des rébus apparemment indéchiffrables. Une nuit, j’ai revu en songe la salle d’examen de malades où je travaillais auprès d’un maître aimé et qui n’est plus. La place qu’il occupait habituellement était vide, tandis qu’un de ses successeurs, qui avait repris ses fonctions, se tenait sur un siège ordinairement réservé à l’assistant. Mon rêve me suggérait nettement, par le procédé de l’omission, que le vénéré patron n’avait pas été remplacé réellement.

Pour Freud, c’est la censure qui opère ces modifications des effets et des causes, des situations dans le temps et dans l’espace.

Telles sont les raisons de l’absurdité des rêves, de leur effacement progressif du souvenir, de leur oubli total ; car le travail de déformation du rêve latent continue son action après le réveil. [p. 447]

*

* *

Le splendide isolement du sommeil est commun au rêve et à la rêverie, c’est-à-dire au rêve éveillé. Ces deux processus, si différents l’un de l’autre, ont reçu le même nom de la sagesse des nations, parce que leur action a pour effet identique la soustraction du dormeur ou du songeur au réel.

Mais tandis que celui qui dort est agi dans le rêve (quoique, d’après Maury, on puisse s’exercer à diriger, au cours d’un sommeil, l’enchaînement des songes), dans le rêve éveillé on dispose les thèmes de la rêverie suivant ses propres désirs ; on continue, à bon escient, une agréable histoire, on forge des projets heureux, comme Perrette avec son pot au lait. Ainsi le rêve du sommeil diffère du rêve éveillé. S’il s’en rapproche, c’est par deux propriétés, l’une, déjà citée, qui est l’isolement d’avec l’ambiance, l’éloignement égoïste du réel, et l’autre, l’abolition du contrôle imposé par les faits extérieurs, la contemplation voluptueuse de chimères agréables qui comblent les aspirations et assouvissent les désirs. La divagation de l’imagination créatrice et reproductrice est ainsi commune à la rêverie et au rêve.

Le Sueur – Le songe de saint Bruno.

La rêverie sera, dans ces conditions, d’autant plus complète, et ses productions seront d’autant plus riches, que le sujet est plus doué d’imagination ; elle revêtira l’allure de la morbidité chez ceux où le débordement de l’activité mythique n’est plus entravé par la notion du réel.

La confabulation reste ainsi le produit de deux diathèses mentales qui s’affrontent : le déséquilibre de l’imagination et la constitution schizoïde, c’est-à-dire cette propension à l’isolement d’avec le monde extérieur, au reploiement sur soi-même, à la pensée artistique.

La rêverie demeure un phénomène normal. C’est la condition nécessaire de toute entreprise. L’artiste caresse [p. 448] une vision des scènes qu’il doit figurer sur un tableau, ou qu’il se propose de transcrire en sons ; et Lucrèce ne songe-t-il pas, durant les nuits sans sommeil, « à Vénus, à cette puissance de volupté des hommes et des dieux, qui, sous la voûte ponctuée d’étoiles, peuple les océans, et étend au printemps un tapis riant de fleurs » (1) ? Le Sous-Préfet aux champs, d’Alphonse Daudet, se complaît entre la rêverie et l’onirisme. Et, chez l’homme de laboratoire, il y a assurément de la rêverie, quand il échafaude des hypothèses, condition de tout travail scientifique, et dont quelques-unes recevront leur vérification de la recherche expérimentale.

Cependant, la rêverie n’est pas toujours de bon aloi.

Il est des cas où la fiction s’insère dans la conscience, au point qu’il devient impossible, comme pour les songes, de discerner l’imaginaire du réel, la rêverie d’une histoire effectivement vécue. Et alors le mythe prend place dans la chaîne des souvenirs ; il est évoqué comme un événement déjà accompli.

Nous avons pénétré, à plain-pied, dans le pathologique. Car la mythomanie, le mot est de Dupré, effet de ce déséquilibre de l’imagination mal compensé par le présentisme, trouve son expression clinique, du plus haut style, dans le Délire d’imagination.

On peut, maintenant, saisir l’analogie entre l’état mental de Tartarin et celui de don Quichotte. L’un et l’autre restent très sincères. Tartarin et les chasseurs de casquettes possèdent une imagination fertile ; ils ne s’inquiètent nullement des divagations de leurs rêveries ; ils ne s’indignent pas des démentis que leur infligent, chaque jour, les événements ; ils varient les thèmes de leurs songeries, voilà tout, et avec la meilleure grâce. Don Quichotte a systématisé un vrai délire de grandeur à forme purement imaginative, où l’interprétation ne conserve qu’une part [p. 449] infime ; les liens qui unissent le Chevalier de la Manche à Dulcinée du Toboso sont fictifs, et ne reposent sur aucun élément d’information. Et le héros s’en tient, contre l’évidence, contre tous les redressements que les faits lui infligent, à ce qu’il a imaginé.

Un étudiant de vingt-deux ans, fils d’un fonctionnaire des postes, déclare, un jour, très sérieusement à ses parents, qu’il porte indûment leur nom ; qu’ayant été substitué à un autre, au berceau, il s’appelle en réalité Pavia Romanoff. Héritier légitime du trône de Pierre le Grand, il entend prendre conscience de ses devoirs et, une fois rendu à Bakou, où se tiennent ses partisans, il restaurera les Romanoff, dont il s’institue le légitime successeur. Pour mettre à exécution ces projets, il se rend, malheureusement sans billet, à Marseille, d’où il enjoint à une petite amie de rencontre de venir le retrouver, pour la faire participer à la couronne impériale de toutes les Russies.

Arrêté et poursuivi pour infraction à la police des chemins de fer, il est reconnu irresponsable de ses actes, et sa famille le place dans une maison de santé, où il ne tarde pas à revenir à la réalité. Mon collègue et ami, le docteur Logre a su retrouver, dans Tacite (2), l’histoire d’une mystification qui fit grand bruit à Rome en l’an 66, et dont l’auteur, à qui Néron a dû la faire payer cher, était sous l’empire d’un délire d’imagination.

La littérature médico-légale abonde de faits délictueux qui ont leur origine dans un désordre de l’imagination.

Les faux policiers amateurs rêvent aux exploits de détectives, souvent à la suite de lectures de romans policiers, de faits divers de journaux. La fausse histoire d’un meurtre, d’un crime, se fixe dans leur souvenir. Convaincus de la réalité du drame, et en même temps de leur mission policière, ils organisent des recherches, mobilisent les [p. 450] autorités qui les croient sur parole, et souvent, pendant des semaines, ils mettent en émoi la gendarmerie et les brigades mobiles, qui s’épuisent en d’inutiles recherches.

L’escroquerie, la « persuasion d’un crédit imaginaire », expression même du Code pénal, est fréquemment conçue par un malhonnête homme, qui finit par se laisser prendre à ses propres mensonges et se persuader lui-même de la réalité des promesses qu’il prodigue. Bien des incidents du fameux procès « Thérèse Humbert » ne pourraient s’expliquer que par l’association de la rêverie à des anomalies de la mémoire d’évocation.

On ne saurait omettre, dans l’étude des rapports de la mémoire et de la rêverie, le syndrome de compensation à l’amnésie. Un malade perd, pendant un certain temps, la faculté de fixer les souvenirs. Le vide qui se produit dans l’enchaînement des états de conscience du présent sera comblé, la nature ayant ici vraiment horreur du vide, par un apport de l’imagination ; de fausses images viendront ainsi prendre la place de celles que la mémoire n’a pu enregistrer. C’est la meilleure façon d’expliquer la fabulation des déments séniles qui débitent, le plus sérieusement du monde, des histoires les plus invraisemblables, tandis que de vieux alcooliques, qui donnent l’impression de la lucidité, de la bonne foi la plus entière, émettent, avec jovialité et entrain, des récits d’événements fantastiques auxquels ils croient avoir pris part.

Un vieux chirurgien, qui avait occupé à Paris une situation officielle très en vue il y a quelque quarante ans, conservait, à l’établissement où il était interné pour cette forme de démence, une grande activité psychique. Il fournissait d’étonnantes précisions sur des voyages, qu’il disait avoir effectués la veille : c’étaient des randonnées en voiture, en barque, etc., et il n’avait pas quitté la maison de santé depuis des années. Cet homme avait cependant gardé des souvenirs vivants d’un passé qu’il évoquait avec une minutieuse exactitude, et il [p. 451] surprenait ses auditeurs par la fraîcheur et la multiplicité de ses connaissances anatomiques et sa maîtrise opératoire sur le cadavre.

Ne quittons pas l’alcoolisme puisqu’aucune page de la pathologie mentale ne montre d’une façon plus flagrante, les rapports du rêve et de la folie. Le delirium tremens, l’alcoolisme suraigu sont souvent appelés délires de rêve. Les malades, grelottants de fièvre, couverts de sueur, haletants, considèrent avec effroi, de leurs yeux grands ouverts, les scènes mouvantes de leurs hallucinations ; ils parlent, ils crient, ils interpellent, comme s’ils participaient à un événement tragique, ou comme s’ils se livraient à des occupations régulières : le charretier hèle ses chevaux, les excite de la voix ; le militaire crie des commandements brefs. Souvent, on voit ces malades, dans leur délire d’occupation, mimer un travail opiniâtre : les uns dévident les fils d’un interminable écheveau, d’autres écrasent d’innombrables petites bêtes qui grouillent par terre. L’alcoolique suraigu se débat dans un rêve : des tableaux se déroulent devant ses yeux, mais, contrairement au dormeur qui reste immobile, et qui garde le rôle de témoin impuissant, il participe aux péripéties du songe morbide et il s’épuise dans les démarches les plus actives. Suivi, dans sa fuite éperdue, d’un monde d’ennemis, d’animaux les plus répugnants, terrorisé par la montée de l’inondation (suprême ironie de la nature, que l’on pourrait, comme le docteur Duguet, exprimer par ces mots : « Qui vit dans le vin, meurt dans l’eau », il s’échappe de sa demeure et se sauve dans la rue. Là il façonne, dans son délire, la réalité qu’il adapte à ses hallucinations, à ses terreurs ; aux passants, il prête des intentions agressives, dans sa fuite éperdue il ne soupçonne aucun obstacle : il saute d’une fenêtre, qu’il prend pour une porte, et s’il ne se tue pas, il continue de courir.

Tous les éléments du rêve peuvent se discriminer dans [p. 452] ce délire dû à l’empoisonnement cérébral par l’alcool (3) : notions tirées de l’état de veille, c’est-à-dire de l’état de santé, élaboration du thème par déplacement, substitution, dramatisation. L’onirisme est incohérent, absurde comme le rêve. Il cache, lui aussi, un canevas latent, qui semble se maintenir dans l’infraconscience, pour réapparaître, à l’occasion d’un nouvel obscurcissement de l’esprit, au cas de récidive. Cette curieuse réviviscence du même rêve, souvent d’un rêve continué pendant l’état de santé, à l’insu du sujet, et dont le développement se reconnaît dans les accès ultérieurs, a été décrit par le docteur Legrain, sous le nom de délire à éclipse.

La continuité de la trame délirante, perceptible chaque fois que la conscience se voile, se retrouve ailleurs que dans les délires toxiques. N’est-ce pas la meilleure démonstration qu’il existe, en nous, un lieu inaccessible, à notre connaissance, où doivent décanter des agglomérats de souvenirs, des associations d’idées, des complexes organisés. Chez l’épileptique, l’intelligence, pendant les paroxysmes, sombre au point que le malade ne conserve aucun souvenir de sa crise et des événements qui se déroulent autour de lui. Mais souvent, dans les prémisses de l’attaque, ces malheureux se livrent parfois à une mimique compliquée, toujours la même, qui représente une activité psychique coordonnée, mais inconsciente, bien saisissable dans les équivalents psychiques de l’épilepsie. Le rêve épileptique a tenté bien des auteurs dramatiques. Témoin cette pièce, qui eut un certain succès, où un juge d’instruction [p. 453] se livre à une enquête difficile : le président du tribunal a été assassiné et tous les faits de l’information tendent à démontrer que c’est lui, le juge, l’auteur de l’action homicide. Et, tout à coup, le greffier voit, avec stupeur, le magistrat se lever, se diriger vers le cabinet du président, frapper de son coupe-papier, qu’il tient en guise de poignard, l’endroit où se trouvait assis le chef du tribunal, et retourner tranquillement à sa place. Dans cet équivalent comitial, au cours duquel un acte criminel bien coordonné a été perpétré dans l’automatisme du rêve, la conscience n’a gardé aucun souvenir. Cela, c’est du théâtre. Voici de l’histoire vraie. On amène un jour, à l’infirmerie spéciale de la Préfecture de police, un jeune étudiant, correctement mis, trouvé errant sur la voie publique, qui ne peut expliquer sa présence dans la capitale. Un dimanche (il y avait huit jours de cela), il avait quitté à Gand sa demeure pour se rendre à la messe ; mais ses souvenirs s’embrouillent depuis ce moment. Or ce jeune homme avait fait le voyage à Paris, il avait vécu en vigilambule, d’une façon apparemment normale, pendant une semaine, comme dans un rêve éveillé, mais qui n’a laissé aucun souvenir.

Des éléments de rêve pathologique s’inclusent parfois dans la mémoire et s’y fixent après l’accès d’onirisme. Le malade acquiert alors la certitude qu’un événement de son délire a bien été vécu, que le fait appartient à son passé. C’est ce que l’on a appelé l’idée fixe post-onirique, idée fixe qui subsiste malgré la guérison du délire et qui peut être l’origine d’auto-accusations comme dans l’histoire de cet homme, ramené chez lui par la police à laquelle il était venu se livrer « après avoir assassiné sa femme ». Au lieu d’un cadavre baignant dans une mare de sang, que voit le commissaire, c’est une ménagère qui tranquillement lave son linge et qui reçoit, avec une stupeur légitime, des policiers furieux de la mystification, et un mari très étonné de ce qu’il croit être une [p. 454] résurrection. Parfois, ces idées fixes d’après rêve groupent, autour d’un noyau de convictions, des interprétations morbides, qui aboutissent au délire systématique, dont celui de jalousie est la forme la plus fréquente chez les alcooliques.

Chez les sujets normaux, le rêve donne lieu, sinon à des idées fixes pathologiques, du moins à des impressions fort vives qui durent une grande partie de la journée. D’où cet état pénible, cette tristesse, cette mauvaise humeur, ce manque d’entrain, généralement assez tenaces, de certains jours. Et lorsque le rêve est oublié, on ne sait à quelle cause attribuer le « cafard » quand, en réalité, cette plaie béante de l’âme a été ouverte par un choc moral subi dans la nuit, au cours d’un songe qui évoque au dormeur un lugubre événement, qui réalise de pénibles éventualités ou qui dramatise des craintes justifiées à l’état de veille.

L’éclosion périodique de la manie ou de la mélancolie, ces épisodes à double forme de la folie intermittente, dont on croit saisir les causes occasionnelles dans des modifications organiques, tirent peut-être leurs origines immédiates de l’effroi ressenti au cours d’un cauchemar, mais dont le souvenir s’est dissipé avec le rêve lui-même. Car il n’y a pas de raisons valables pour dénier à l’action du rêve le rôle que tout le monde reconnaît aux émotions de la veille.

*

* *

Nous revenons ainsi à ces agrégats d’états de conscience, à ces complexes, munis d’une charge affective plus ou moins forte, désertées au fond de nous-mêmes, et dont l’accès à la conscience au cours du rêve lui imprime des modifications si vives qui persistent dans l’état de veille.

Mais il est des cas, où la signification de ces complexes demeure impénétrable, bien que leur présence se fasse sentir par une inquiétude sourde, par un malaise qui dissipera, en général, le dévoilement de leur nature. On éprouve du soulagement, le fait est bien connu, dès que [p. 455] l’on met en lumière l’origine d’un tourment vague, qui assiège notre cœur ; c’est une offense que l’on a déjà oubliée, c’est une mauvaise nouvelle, c’est l’annonce d’un bonheur que l’on n’exhume pas aisément du souvenir, mais dont l’élément affectif maintient une incessante gêne.

Freud attache une importance capitale à la connaissance de ces complexes enfouis dans la conscience obscure, et la psychanalyse se donne comme but d’en démêler la signification latente. Et ce n’est pas une nouveauté. De tout temps, on s’est complu à voir dans les rêves des énigmes à déchiffrer. A Épidaure, les pèlerins venus pour consulter l’oracle s’endormaient après des cérémonies compliquées, et Esculape leur apparaissait alors, en des songes que le prêtre devait, le lendemain, leur interpréter. Il circule dans le monde, depuis la plus haute antiquité, des clefs des songes, par exemple le livre de Daniel. Au début de l’ère chrétienne, les doctrinaires de la Gnose s’exprimaient, si l’on en croit saint Irénée, par un symbolisme obscur, qui a tout à fait l’allure de rêveries. Vers l’an 150, on lisait un ouvrage célèbre dans toute la chrétienté, le Pasteur d’Hermas (4), qui débute par un rêve gracieux, très symbolique pour un psychanalyste, et qui contient des récits de visions, où l’onirisme semble garder la plus grande part.

La recherche, à travers la trame du rêve manifeste, du symbole caché, est la pièce maîtresse de l’œuvre psychanalytique. Elle s’applique surtout à l’étude des névroses.

D’après Freud, beaucoup de troubles de l’émotivité ne représentent que des compromis entre des complexes et le conflit, dont le premier effet est un refoulement dans l’inconscient. La névrose n’est donc que le masque d’une préoccupation inavouée ou oubliée ; elle disparaît, comme sont annihilées les actions magiques, dès qu’elles sont prévues ou dévoilées. De sorte que pour Freud, il s’agit [p. 456] d’éclairer le malade sur les sentiments qu il ne se connaît pas, pour en détruire l’effet le moins insupportable, c’est-à-dire la névrose. L’anxiété, qui, sans cause saisissable, compromet le sommeil, l’appétit, la quiétude, le travail, qui supprime l’intérêt à la vie, est, le plus souvent provoquée par des représentations, sincèrement ignorées du malade, mais dont quelques trames se laissent capter dans le rêve.

Toutes les manifestations de l’instinct deviennent susceptibles de créer en nous ces rumeurs secrètes, mais leur caractère infamant nous est masqué par des souffrances, dont on chercherait vainement ailleurs l’origine. Car les modifications biologiques, qui en sont les accompagnements habituels, paraissent être les réactions organiques normales de l’émotivité, des effets et non des causes. Le traitement devra se poursuivre, moins par la médication chimique du déséquilibre nerveux, que par une judicieuse recherche des sources psychiques du mal.

Ainsi, c’est du jeu des complexes dans l’inconscient que naissent les névroses. Parmi elles on peut signaler les singulières manifestations douloureuses généralisées ou localisées à un point quelconque du corps et qui simulent, à s’y méprendre, l’inflammation ou l’altération d’un organe. Ce sont des hallucinations de la sensibilité générale, qu’on ne saurait mieux comparer qu’à celles dont sont l’objet les amputés, lorsqu’ils perçoivent, avec toutes les apparences de la réalité, des mouvements ou des impressions dans le membre qui n’est plus. Et l’on peut surprendre, dans le rêve, les associations inconscientes à l’état de veille, qui donnent lieu à ces troubles psychosensoriels. Un névropathe, à qui l’on était obligé de pratiquer des injections massives de sérum artificiel dans la région abdominale, s’était imaginé, lors de la première piqûre, que l’infirmière pouvait, par maladresse, lui perforer l’intestin. Bien que le médecin se soit mis en devoir de lui démontrer l’inanité de ses craintes, il éprouva, quelques [p. 457] jours après cette opération bénigne, le syndrome habituel de la péritonite aiguë : facies grippé, ventre de bois, hyperesthésie cutanée, vomissements, fièvre même, symptômes qui se dissipèrent d’ailleurs après quelques jours. La veille de ces accidents, le malade avait exprimé, dans un rêve, ses préoccupations d’une maladresse opératoire possible, et la vision des accidents qui en auraient pu être la conséquence.

Les faits de grossesse imaginaire ou de faux symptômes de grossesse sont la traduction de craintes ou d’espoirs, très souvent méconnus des malades, et dont on décèle des éléments, plus ou moins déformés, dans les songes.

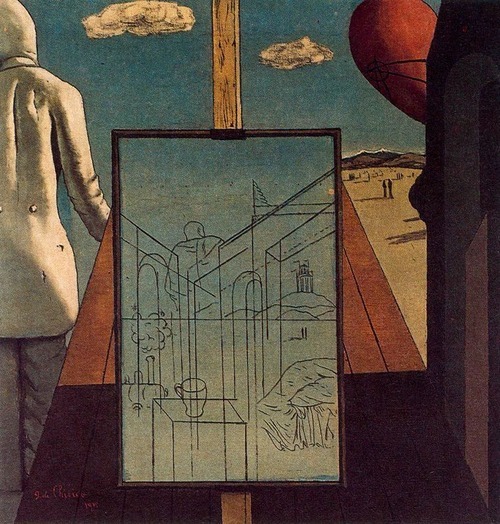

Giorgio de Chirico. The Double Dream of Spring, 1915.

*

* *

Nous reconnaissons maintenant qu’à l’insu de nous-mêmes, se meut un monde psychique, inconscient, dont les éléments accumulés en stratifications successives de nos souvenirs, de nos acquisitions, s’étagent dès les premiers instants de la vie, et prennent peut-être quelques-unes de leurs sources dans l’ancestralité.

Cette vie mentale, inconsciente, nous demeure ignorée. Nous ne la saisissons guère qu’à l’état pathologique, lorsque la conscience claire est totalement ou partiellement annihilée, et que le moi a perdu son droit de regard. Nous pouvons aussi l’appréhender physiologiquement dans certaines circonstances, à l’état de veille, et surtout dans le rêve, où la conscience claire, qui n’a pas cessé d’exercer un contrôle plus ou moins réduit, se laisse traverser par les luxuriantes proliférations de la vie mentale obscure, branchages souvent très touffus, mais toujours truqués et stylisés.

Que l’on dénie ou non à Freud la paternité de ses découvertes, il n’en reste pas moins, que c’est lui qui a le mieux montré le parti que l’on pouvait tirer des rêves, pour l’étude de la vie mentale inconsciente. Il y a des [p. 458] interprétations dans son système, qui apparaissent souvent comme fantaisistes. Le freudisme se hausse, pour les uns, au niveau d’une vraie science, tandis que pour les autres il court le risque de n’être qu’un jeu aussi déplorable que dangereux, un aliment de curiosité perverse.

Comme toutes les doctrines, il a ses mystiques. Son chef réside à Vienne, tandis qu’un Saint-Office représenté par l’Association internationale psychanalytique, veille sur l’orthodoxie et chasse de l’Église, si l’on en croit certains disciples aberrants du maître, les modernistes et les hérésiarques. Mais ce n’est pas une réfutation que de l’appeler dédaigneusement « métapsychiatrie », ou de lui donner l’attribution peu favorable d’une « séquelle du mesmérisme », d’un reste de « ‘magnétisme animal ». Ces querelles ressemblent par trop à celle à laquelle Thomas Diafoirus fait allusion, lorsqu’il prend parti contre les « circulateurs » et les « opinions ejusdem farinæ. »

Attendons le jugement de l’avenir. En réalité, la psychanalyse, par l’étude des rêves, est ce que nous avons trouvé de plus rationnel pour expliquer la genèse de répulsions, d’attirances incompréhensives, d’obsessions, de souffrances anorganiques. L’étude des rêves nous dévoile ainsi la trame des maladies de l’esprit, cette anatomie psycho-pathologique et cette psychopathogénèse, dont on a tant besoin pour voir un peu clair dans une morbidité, qui n’a pas de bases bien solides, bien établies dans l’organique. On peut s’élever contre les exagérations de l’analyse ; quelques-uns se gaussent de ce qu’ils appellent les délires d’interprétations érotiques du médecin et méprisent ces investigations, au nom de la tradition, du respect des opinions reçues et des convenances.

On reproche surtout, à l’analyse des rêves, son manque d’objectivité, et une marge trop grande laissée à l’interprétation personnelle du psychiatre. Les sciences, en général, la médecine surtout, ont subi un trop grand retard dans leur évolution, cela est incontestable, du fait [p. 459] de l’esprit scolastique qui les a trop longtemps animées. La pathologie mentale se trouverait bien de constatations d’ordre matériel, c’est-à-dire accessibles à nos sens. Malheureusement, les acquisitions de l’amphithéâtre, ou du laboratoire d’expérience, ne nous fournissent, en psychiatrie, que des séries de faits sans connexion directe avec les séries parallèles de concomitances. Nous n’avons aucun droit d’assigner aux divers troubles psychiques, même de l’ordre organique, une étiologie immédiate, et nous ne saisissons pas le lien qui les relie aux altérations anatomiques que l’on constate ou qu’on leur suppose. La question des rapports du physique et du moral est surtout posée depuis le dix-huitième siècle. Les docteurs de la philosophie médiévale et, avant eux, les Anciens avaient déjà, de diverses façons, proposé des solutions à ce problème. Sans vouloir pénétrer plus avant dans un domaine qui n’est pas celui du médecin, demeurons dans l’objectivité. Les phénomènes psychiques échappent à la mesure ; ils ne sauraient s’accommoder de formules mathématiques qui ne conviennent qu’à la matière et à l’espace. Tant qu’il en sera ainsi, il faudra se borner à rechercher l’origine des troubles psychiques et des névroses dans les mouvements les plus profonds de l’esprit.

L’étude des rêves est aujourd’hui un des meilleurs moyens d’accès à cette psychicité profonde, pour ceux qui ne veulent plus se contenter d’une psychiatrie de façade, où les formes classiques ne sont que des résultantes très éloignées et très grossières de modifications plus intimes.

EUGÈNE GELMA.

NOTES

(1) LUCRÈCE, De la nature des choses, I.

(2) TACITE, Annales, livre XVI. Année des consulats de C. Suetonius Paullinus, et de L. Pontius Telesinus. Chap. 1er.

(3) Toutes les intoxications sont susceptibles de donner naissance aux délires de rêve, Flaubert en a fourni une pénétrante description chez les inanitiés du « défilé de la Hache ». Une épidémie de délire a éclaté parmi les mercenaires de Carthage, assiégés et privés de nourriture : « Des hallucinations les envahissaient tout à coup ; ils cherchaient dans la montagne une porte pour s’enfuir et voulaient passer au travers. D’autres, croyant naviguer par une tempête, commandaient la manœuvre d’un navire, ou bien ils reculaient épouvantés, apercevant, dans les nuages, des bataillons puniques. » Salammbô, XIV.

(4) Le Pasteur, première vision, chap. I et II.

LAISSER UN COMMENTAIRE