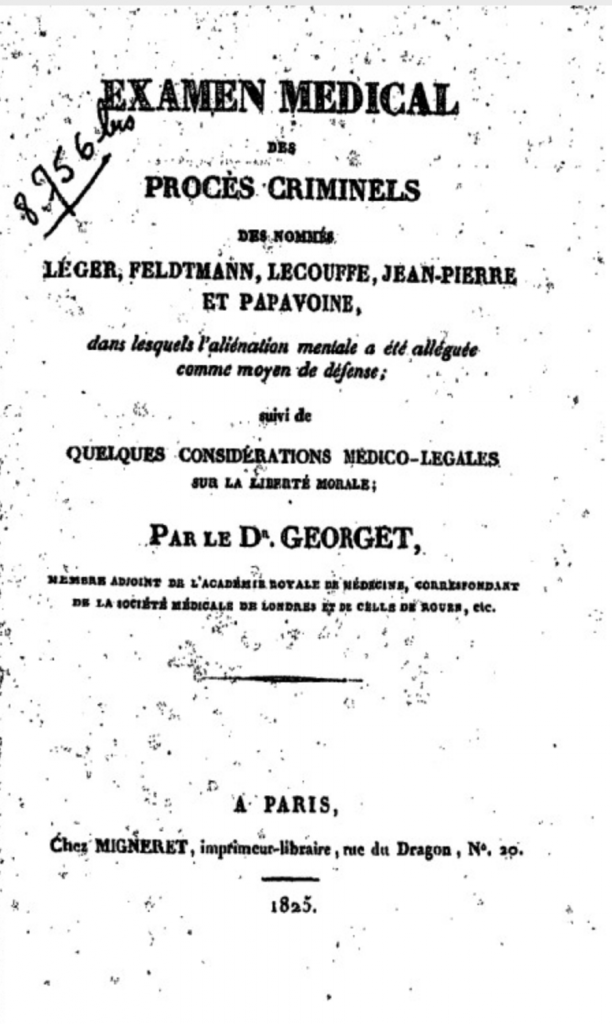

Étienne Georget. Examen médical des procès criminels des nommés LÉGER, FELDTMANN, LECOUFFE, JEAN-PIERRE PAPAVOINE, dans lesquels l’aliénation mentale a été alléguée comme moyen de défense. Extrait des « Archives générales de médecine », (Paris), 3e année, tome VIII, 1825, pp. 149-214.

Étienne Georget. Examen médical des procès criminels des nommés LÉGER, FELDTMANN, LECOUFFE, JEAN-PIERRE PAPAVOINE, dans lesquels l’aliénation mentale a été alléguée comme moyen de défense. Extrait des « Archives générales de médecine », (Paris), 3e année, tome VIII, 1825, pp. 149-214.

Un texte princeps puisque ici Georget, par l’analyse de cinq homicides, démontre que les juges doivent absolument prendre l’avis d’un médecin pour différencier les meurtriers des malades atteints de monomanie homicide. Dès l’année suivante, des médecins furent appelés à la barre, dans les cas douteux. Il introduit ainsi la notion psychiatrie médico-légale.

Etienne-Jean Georget (1795-1828). Médecin aliéniste élève de Philipe Pinel et Jean-Étienne-Dominique Esquirol. Il est connu pour ses écrits en psychopathologie, et aussi pour avoir demandé à Théodore Géricault de faire des toiles sur le thème de la folie.

Quelques publications :

— Nouvelle discussion médico-légale sur la folie ou aliénation mentale, suivie de l’examen de plusieurs procès criminels dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense, par le Dr Georget,… (1828

— De la folie (1820)

— De la Physiologie du système nerveux et spécialement du cerveau, recherches sur les maladies nerveuses en général et en particulier sur le siège, la nature et le traitement de l’hystérie, de l’hypochondrie, de l’épilepsie et de l’asthme convulsif, par M. Georget,… (1821).

— De la folie ou aliénation mentale. « Extrait du Dictionnaire de médecine », (Paris), 1823, et tiré à part : Paris, Rignoux, 1823, 1 vol. 89 p.

— De l’Hypochondrie et de l’hystérie, Paris, J.-B. Baillière, (1825).

— Quelques considérations médico-légales sur la liberté morale. Extrait des « Archives générales de médecine », (Paris), 3e année, tome VIII, 1825, pp. 317-383.

— Discussion médico-légale sur la folie ou aliénation mentale. Paris, impr. de Migneret , 1826 . 1 vol. 176 p

— Des Névroses ou maladies nerveuses, par le Dr Georget,… (1826).

— Discussion médico-légale sur la folie ou aliénation mentale, par le Dr Georget,… (1826)

— Examen médical des procès criminels des nommés Léger, Feldmann, Lecouffe, Jean-Pierre et Pavoine, dans lesquels l’aliénation mentale a été alléguée comme moyen de défense ; suivi de quelques considérations médico-légales sur la liberté morale. Paris, Migneret, 1825. 1 vol. in-8°, 4 ffnch., 132 p.

— Discussion médico-légale sur la folie ou aliénation mentale, suivie de l’examen du procès criminel d’Henriette Cornier, et de plusieurs autres procès dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense. Paris, Migneret, 1826. 1 vol. in-8°, 2 ffnch., 176 p.

— EXTASE. Extrait du « Dictionnaire de Médecine – s. l. d. Adelon », (Paris), tome huitième, ENC-FIE, p. 436. [en ligne sur notre site]

Examen médical des procès criminels des nommés LÉGER, FELDTMANN, LECOUFFE, JEAN-PIERRE PAPAVOINE, dans lesquels l’aliénation mentale a été alléguée comme moyen de défense par M. GEORGET.

Nous publions ce travail dans le but unique d’être utile à la société, en éclairant les hommes qui sont appelés à juger leurs semblables sur une maladie encore peu connue

dans quelques-unes de ses variétés. C’est surtout en présentant des exemples, où des erreurs ont été commises, que l’on peut à la fois signaler les circonstances qui ont pu en imposer, et la route à suivre pour éviter de retomber dans, de pareilles fautes. Au reste , nous avons exposé les faits avec impartialité, nous les avons discutés avec bonne-foi ; chacun pourra faire la même étude que nous, et vérifier, si’ nos conclusions sont justes. [p. 150]

Procès de LÉGER (1).

Antoine Léger, âgé de 29 ans, vigneron, ancien militaire, est traduit devant la Cour d’assises de Versailles, le 23 novembre 1824, accusé : 1° de soustraction frauduleuse de légumes faite la nuit dans un jardin ; 2° d’attentat à la pudeur avec violence, sur la personne de la jeune Debully, âgée de 12 ans et demi ; 3° d’avoir commis volontairement, avec préméditation et de guet-apens, un homicide sur la personne de ladite Debully ; 4° d’avoir caché le cadavre de cette enfant.

Voici un extrait de l’acte d’accusation :

« Léger, dès sa jeunesse, a toujours paru sombre et farouche ; il recherchait habituellement la solitude, et fuyait la société des femmes et des jeunes garçons de son âge. Le 20 juin 1823, il quille la maison paternelle, sous prétexte de chercher une place de domestique, n’emportant avec lui qu’une somme de 50 fr. et les habits qu’il portait sur lui. Au lieu de rentrer chez lui , il gagne un bois, distant de plusieurs lieues, le parcourt pendant huit jours pour y chercher une retraite, et au bout de ce temps découvre une grotte au milieu des rochers, de laquelle il fait sa demeure; un peu de foin compose son lit. Pendant les 15 premiers jours, il dit avoir vécu de racines, de pois, d’épis de blé, de groseilles et d’autres fruits qu’il allait cueillir sur la lisière des bois; une nuit il alla voler des artichauts ; ayant un jour pris un lapin sur une roche, il l’a tué et mangé cru sur-le-champ : mais pressé par la faim, il alla plusieurs fois à un village voisin pour y acheter quelques livres de pain et du fromage de Gruyère. »

« Cependant, au milieu de la solitude, de violentes passions l’agitaient ; il éprouvait en même temps l’horrible [p. 151] besoin de manger de la chair humaine, de s’abreuver de sang (c’est toujours ce monstre qui parle). Le 10 août, il aperçut près de la lisière du bois une petite fille, il court à elle, lui passe un mouchoir autour du corps, la charge sur son dos , et s’enfonce à pas précipités dans le bois ; fatigué de sa course, et s’apercevant que la jeune fille est sans mouvement, il la jette sur l’herbe. L’horrible projet que ce cannibale avait conçu, le forfait qu’il avait médité s’exécutent. La jeune D. est sans vie ; le tigre a eu soif de son sang ; ici notre plume s’arrête, le cœur saigne, l’imagination s’épouvante devant une série de crimes que pour la première fois la barbarie, la férocité, ont enfantés ; le soleil n’avait pas été témoin d’un pareil forfait, c’est le festin d’Atrée (ici l’acte d’accusation retrace les détails relatifs au viol, à la mutilation des organes génitaux et à l’arrachement du cœur, détails que ne rapportent point les journaux). Léger emporte ensuite le corps de sa victime et l’enterre dans sa grotte. »

« Léger fut arrêté trois jours après avoir commis le crime. Aussitôt il déclare son nom, le lieu de son domicile, dit qu’il a quitté par un coup de tête son pays et sa famille, et que depuis un jour et demi il se promenait dans le bois, ne sachant où il portait ses pas, et allant où son désespoir le conduisait. Amené devant l’adjoint delà commune, il se donne pour un forçat évadé, raconte comment il prétend avoir rompu sa chaîne à Brest, et s’être enfui par-dessus les remparts. Ses récits étaient contradictoires et remplis d’invraisemblance ; on le livre à la gendarmerie. Dans la prison, il dit comment il a vécu dans les bois et dans le creux des rochers, ne mangeant que des pois, des artichauts, du blé, etc. ; des indices semblent le désigner comme l’auteur du crime ; il nie d’abord, plusieurs interrogatoires sont sans résultat. Mais au moment où il fut confronté avec le cadavre, un médecin qui était présent, apercevant que Léger était [p. 152] pâle, décoloré, et que sa contenance démentait ses dénégations, lui dit : Malheureux, vous ayez mangé le cœur de cette infortunée, nous en avons la preuve ; avouez la vérité ; Il a répondu alors en tremblant : oui, je l’ai mangé, mais je ne l’ai pas mangé tout-à-fait ; il ajoute que l’enfant était mort tout de suite. Dès-lors il ne. cherche plus à rien taire, il reprend tout son sang-froid et déroule lui-même la série des crimes dont il s’est rendu coupable ; il en révèle jusqu’aux moindres circonstances ; il en produit les preuves, il indique à la justice et le théâtre du forfait et la manière dont il a été consommé ; le juge n’a plus besoin d’interroger ; c’est le criminel qui parle. »

« Depuis le jour où il a tout avoué, Léger a conservé un sang-froid épouvantable ; on lui a rappelé toutes les circonstances du crime, et un oui, prononcé avec indifférence, a été sa seule réponse à toutes les questions qu’on lui a adressées. »

Arrivé à l’audience, on remarque que ses traits présentent. l’apparence du calme, et de la douceur, ses regards sont hébétés, ses yeux fixes, sa contenance immobile ; il conserve la plus profonde impassibilité; seulement un air de gaité et de satisfaction règne constamment sur son visage. Pendant la lecture de l’acte d’accusation ,Léger a conservé un maintien dont il est impossible d’exprimer l’imperturbable tranquillité ; un sourire stupide,, qui n’est qu’un mouvement convulsif, erre sur ses lèvres ; ses yeux, presque continuellement baissés, se portent de temps à autre sur les vêtemens de sa victime, sur le bâton et sur le couteau qui lui ont servi à commettre le crime ; pendant cet épouvantable récit, la figure de Léger, loin de manifester la moindre émotion, semble encore s’épanouir davantage.

Voici un certain nombre des réponses de Léger.

- Pourquoi avez-vous quitté vos parens ?

- Parce que j’étais malade ; j’avais un rhume, et [p. 153] j’étais attaqué de la pierre ; je n’avais plus la tête à moi ; cette maladie mentale provenait d’un rhume qui m’avait donné la pierre.

(Le président fait remarquer que les Docteurs n’ont découvert aucun signe de la pierre).

Il dit que c’est le désespoir qui l’a conduit dans la roche de la Charbonnière ; qu’il avait le cerveau vide ; qu’il éprouvait des désirs sans vouloir les satisfaire.

- Pendant que vous, étiez dans les bois, n’avez-vous pas rencontre une femme de 6o ans environ.

- Je ne me le rappelle pas.

- Cependant une femme âgée, que vous avez effrayée par vos questions et votre air agité, a feint d’appeler un homme endormi près de là, et vous vous êtes retiré aussitôt ; une autre fois vous avez rencontré une jeune femme de 20 ans, et vous l’avez, insultée par vos gestes et vos paroles ?

- Je ne m’en souviens pas du tout.

- N’avez-vous pas eu plusieurs fois l’idée d’entraîner quelque femme dans la roche de la Charbonnière, qui est une caverne énorme, surmontée d’un bois ?

- J’en ai eu l’idée,, mais je ne l’ai pas fait.

- Vous avez dit dans l’instruction que vous craigniez la résistance d’une femme adulte ; vous craigniez aussi que ses cris appelassent les passans ?

- Oui, Monsieur.

- Le 10 août, vous avez passé par une brèche pour entrer dans le jardin d’Itteville, et y prendre quelques artichauts ?

- J’ai pris aussi des oignons et quelques épis de blé.

- Vous mangiez donc le grain tout cru y après l’avoir dépouillé de son enveloppe ?

- Oui, Monsieur.

- Vous avez bouché une des issues de la caverne ?

- Oui de crainte qu’il ne vînt de l’air. [p. 154]

- Reconnaissez-vous le morceau de grès sur lequel vous avez affilé votre couteau ?

- Oui, mais le morceau était plus gros que ça.

- Répétez de vous-même ce que vous avez fait le 10 août ?

- J’étais allé pour cueillir des pommes : j’ai aperçu au bout du bois, une petite fille assise ; il m’a pris idée de l’enlever ; je lui ai passé mon mouchoir autour du cou, et l’ai chargée sur mon dos, elle n’a jeté qu’un petit cri. J’ai marché à travers du bois, et me suis trouvé mal de faim, de soif et de chaleur. Je suis resté peut-être une demi-heure sans connaissance , la soif et la faim m’ayant pris trop fort, je me suis mis à la dévorer…

- Dans quel état était alors la petite fille ?

- Sans mouvement : elle était morte ; je n’ai essayé que d’en manger, et voilà tout.

L’accusé se renferme dans une dénégation formelle, sur tout ce qui est relatif au viol. L’accusé était convenu qu’ayant ouvert le corps de l’infortunée créature, et voyant sortir le sang en abondance, il y désaltéra sa soif exécrable ; et, poussé , dit-il, par le malin esprit, qui me dominait, j’allai jusqu’à lui sucer le cœur.

L’accusé : Je n’ai rien dit de tout cela à MM. les juges, qui ont écrit tout ce qu’ils ont voulu.

A d’autres questions, Léger répond avec un inconcevable sang froid : je n’y ai pas fait attention,… d’ailleurs, je suis tombé en faiblesse, et me suis trouvé mal.

Je n’ai fait tout cela, dit-il plus loin, que pour avoir du sang…. je voulais boire du sang… j’étais tourmenté de la soif ; je n’étais plus maître de moi.

- N’avez-vous pas détaché avec votre couteau le cœur de votre victime ?

- Je l’ai tâté un peu avec mon couteau, et je l’ai percé.

Il dit qu’après avoir enterré les restes du cadavre [p. 155] près de la grotte, il quitta ce lieu, parce qu’il y avait près de lui des pies qui croassaient, et qu’il croyait être là pour le faire prendre; il n’avait plus la tête à lui ; il est allé passer la nuit dans une grotte plus bas, sans pouvoir dormir. Le lendemain, il s’en alla à travers champs, par-dessus les montagnes; quand je voyais quelqu’un d’un côté, dit-il, je m’en allais de l’autre ; je me suis lavé la figure sur les rochers ; j’ai lavé aussi ma chemise, j’en ai coupé le col et les manches qui étaient ensanglantées.

- Lorsque vous avez été arrêté , vous avez dit que vous aviez été condamné à 20 ans de fers, et que vous vous étiez évadé ?

- C’est possible.

L’accusé reconnaît et désigne le mouchoir avec lequel il a entraîné la jeune fille après l’avoir tordu, et en le tenant par les extrémités.

- Que vouliez-vous faire de cette enfant ?

- Je n’avais pas de connaissance ; j’étais poussé par le malin esprit.

La chemise saisie sur l’accusé, toute sale, encore ensanglantée et couverte de déchirures, lui est présentée. Cet aspect ne le fait pas un seul instant sourciller.

Après la déposition du père de la jeune fille, à cette question du Président : vous avez privé ce malheureux père d’une fille chérie, d’une fille sur laquelle vous avez exercé tous les genres de crimes ! Qu’avez-vous à dire ?

L’accusé répond : que voulez-vous que j’y fasse.

Plusieurs personnes qui ont rencontré Léger, dans la campagne voisine des rochers qu’il habitait, disent qu’il avait un air effrayant.

Après la déposition de la mère , le président demande à l’accusé ce qu’il a à dire ? Il commence à pleurer, et répond : je suis fâché de l’avoir privée de sa fille ; je lui en demande bien pardon. Après ce peu de mots, la figure de Léger reprend l’expression quelle avait une minute auparavant. [p. 156]

Après la déposition d’un épicier qui avait vendu du fromage à-Léger, celui-ci dit : il y a encore une chose que le témoin ne rappelle pas ; je lui ai acheté des dragées. L’épicier en convient. Ce témoin là est le plus franc de tous, répond Léger.

- N’achetiez-vous pas des dragées, afin de les offrir aux jeunes femmes que vous vouliez attirer dans votre retraite.

- Non, Monsieur ; c’était pour moi.

- Il est assez extraordinaire que vous ayez eu envie de manger des dragées, vous qui ne vous nourrissiez que de racines et de fromage.

- C’est une idée qui m’est venue comme çà.

Léger a constamment répondu avec le sourire sur les lèvres et l’apparence de la gaîté.

- le Procureur du Roi soutient que Léger avait la conscience de son crime ; il le prouve par les précautions qu’il a prisés pour en cacher les traces, par l’horreur que lui inspirait la caverne, par l’insomnie et les remords qui le tourmentaient, selon ses propres aveux. Un insensé, dit-il, aurait dormi auprès de sa victime ; mais Léger a été forcé de s’enfuir ; il lui semblait que les oiseaux funèbres lui reprochaient sa cruauté. »

Le défenseur de l’accusé, nommé d’office, après avoir fait observer que la raison se refuse de croire à l’énormité d’un semblable attentat, dans un homme qui jouirait de toutes ses facultés intellectuelles, a soutenu que Léger était privé de sa raison, que les habitudes vicieuses qu’’il avait contractées, que la fuite de chez ses parens, que le genre de vie qu’il menait, prouvaient évidemment celle absence de raison.

Sur la demande expresse du défenseur, le président a posé la question de démence.

Après une demi-heure de délibération, le jury a résolu affirmativement les questions de vol, d’attentat à la [p.157] pudeur et d’homicide, avec préméditation et guet-apens, et négativement celle relative à la démence.

Léger a entendu son arrêt de mort avec le calme et l’impassibilité qui ne l’ont pas quitté pendant les débats. L’accusé ne s’est point pourvu en cassation, et, a été exécuté peu de jours après sa condamnation.

Sa tête a été examinée par MM. Esquirol et Gall, en présence de plusieurs autres médecins. M. Esquirol nous a dit avoir remarqué plusieurs adhérences morbides entre la pie-mère et le cerveau (2). [p. 158]

Voyons maintenant si la conduite dé Léger chez ses parens, son genre de vie depuis sa fuite, la manière dont il a exécuté le crime, ses réponses aux interrogations, sa contenance aux débats, le soin qu’il a pris de sa défense, l’amour qu’il a montré pour la vie, si l’examen de sa tête, voyons si toutes ces circonstances n’ont rien présenté qui décèle chez Léger l’existence d’un désordre mental très profond.

Léger a toujours montré des dispositions morales singulières ; il était habituellement sombre et mélancolique, fuyait la société des femmes, et ne se livrait point aux jeux qui récréaient ses camarades. La plupart des aliénés ont présenté ces bizarreries de caractère avant leur maladie, souvent même depuis leur enfance. Léger s’est néanmoins toujours conduit avec honnêteté ; il a servi comme soldat dans divers régimens sans qu’on ait entendu dire qu’il s’y soit mal comporté.

Un jour, sans motif, sans avoir eu à se plaindre de [p. 159] ses parens, il prend une légère somme d’argent et s’échappe de la maison paternelle, pour aller habiter dans les bois, se loger dans les rochers, y vivre, à la manière d’un sauvage, de racines, d’herbes crues, de fruits, d’animaux qui ont à peine cessé de vivre. Ces actions ne peuvent appartenir qu’à un insensé. Il n’y a qu’un fou qui puisse être assez imprévoyant pour quitter sa maison avec si peu de ressources, pour mener un pareil genre de vie. Il n’est donc pas étonnant que Léger ait paru avoir un air effrayant dans cette position malheureuse.

Mais que penser de l’idée et de l’exécution d’un forfait qui n’a pas son pareil dans les annales du crime ? Les motifs ordinaires des actions criminelles sont la cupidité, la vengeance, l’ambition , etc. ; l’anthropophagie est étrangère aux peuples civilisés ; et chez les sauvages qui ont ce goût horrible, il est développé par l’exemple et l’habitude, il est le fruit de l’éducation. Chez nous, un anthropophage serait un malade qu’il faudrait renfermer dans une maison de fous. Léger n’a donc point été poussé au crime par les passions qui en sont les mobiles ordinaires ; son action n’a pas de motifs intéressés que puisse avouer la raison. Il voulait boire du sang ! manger de la chair humaine ! Ces désirs tout-à-fait étrangers à la nature de l’homme civilisé j entièrement opposés au caractère dé Léger, développés depuis peu chez lui, prouvent, à mon avis, l’existence d’une effroyable perversion morale accidentelle, d’une aliénation mentale manifeste.

Cette agitation , cette insomnie, ces craintes superstitieuses, qui tourmentaient Léger aussitôt après l’exécution du crime, sont, dit le ministère public, l’effet du remords , et prouvent l’existence de la raison ; un aliéné, ajoute-t-il, aurait dormi auprès de sa victime. Si nous n’avions pas d’autres preuves de la folie de Léger, nous ne penserions pas non plus que ces désordres [p. 160] de l’esprit fussent des signes caractéristiques de cette maladie. Mais réunis aux autres preuves, ils les fortifient. L’action de Léger pouvait être le résultat d’un paroxysme dans lequel l’agitation était augmentée, et a continué quelque temps après. D’ailleurs il ne faut pas croire que les aliénés ressemblent tous à des bêtes brutes, qui n’ont ni souvenir, ni aucune espèce de sentiment, et soient incapables de reconnaître une mauvaise action et d’en éprouver des remords. Beaucoup de ces malades, au contraire, se repentent très-sincèrement du mal qu’ils ont fait aussitôt que le moment de colère où de fureur, est passé, demandent pardon à ceux qu’ils ont offensés, et s’informent avec intérêt de la santé de ceux qu’ils ont pu blesser; M. Pinel parle d’un aliéné qui, dans ses accès de fureur homicide, sentait tout ce que sa position avait d’affreux, et priait instamment qu’on l’enfermât ,et qu’on s’éloignât de lui durant sa fureur. Croyez- vous que cet infortuné eût dormi près de, la victime qu’il eût immolée ? Nous devons dire cependant que l’assertion du ministère public est vraie dans un grand nombre de cas.

Aussitôt après son arrestation, Léger se dit échappé des galères de Brest. En le supposant doué de raison, quelle intention y avait-il dans une pareille réponse ? Espérait-il qu’en le conduisant aussitôt à Brest, on l’éloignerait du théâtre du crime ? Mais comment n’eût-il pas pensé qu’avant d’avoir acquis la certitude de son état antérieur, on devait le garder dans la prison la plus voisine ? On lui eût demandé par quel tribunal il avait été condamné y on eût examiné ses épaules, et la fausseté de son assertion n’eût pas tardé à être reconnue. Je crois donc qu’il faut attribuer à la folie cette idée déraisonnable. De même qu’il est des aliénés qui se croient princes, rois, papes, empereurs, dieux, dignes des honneurs les plus élevés ; de même aussi il en est d’autres [p. 161] qui s’imaginent être criminels, assassins, odieux à tout le monde, dignes des pins grands supplices.

Léger n’a pas avoué de lui-même son crime ; il est resté plusieurs jours en prison sans en parler à personne ; et pourtant il racontait à tout le monde son genre de vie dans les bois. Un aliéné, dit-on, ne cache point ainsi ses actions. Cela est encore vrai pour un grand nombre, de ces malades, mais non pour tous. Les personnes qui ont l’habitude de voir des. fous, savent très-bien que les aliénés qui ont le penchant à dérober ne manquent point à cacher soigneusement leurs larcins ; que des malades nient avec force, avec assurance, de mauvaises actions qu’on leur reproche, et dont on leur fournit quelquefois des preuves évidentes ; c’est qu’ils n’ignorent pas qu’ils ont mal fait, et ne doutent pas qu’on leur infligera une punition. Si l’on excepte quelques furieux dont les actes sont peu réfléchis, la plupart des. aliénés ont souvent la notion du mal qu’ils font, et s’attendent à subir les conséquences de leurs mauvaises actions : ordinairement celui qui veut tuer, poussé par un motif imaginaire quelconque, croit bien qu’il montera sur l’échafaud ; seulement la tentation de commettre le meurtre l’emporte sur la crainte du châtiment, et aucun motif ne peut l’arrêter. On conçoit donc qu’un aliéné pourrait cacher une action condamnable, excitée par son délire, pour n’en être pas puni.

Mais à peine Léger a-t-il fait l’aveu fatal, que rien ne l’arrête dans ses dépositions contre lui-même ; il met le juge sur la voie, indique toutes les circonstances du forfait, entre dans les plus petits détails à cet égard. Il paraît avoir éprouvé un peu d’émotion lors de l’interrogatoire où il a tout avoué ; mais depuis il a conservé le plus imperturbable sang-froid, soit dans la prison, soit aux débats ; la vue de ses effets encore ensanglantés, la déposition du père et de la mère de la jeune fille, le récit de cette série d’actes horribles qui lui étaient reprochés, le [p. 162] prononcé de sa sentence de mort ne le font pas changer de contenance, il conserve la plus froide immobilité. Il a même paru raconter lui-même, avec un certain plaisir, la manière dont il s’y est pris pour mutiler sa victime et se repaître de sa chair. cette conduite est évidemment celle d’un homme en démence.

Les réponses que nous avons rapportées sont toutes empreintes, d’une naïveté, d’une bêtise qui n’appartiennent qu’à un esprit borné. Quelques-unes sont même des indices de folie. Ainsi, lorsqu’il a quitté ses parens, il n’avait pas la tête à lui, il était affecté de la pierre et d’un rhume qui lui avaient fait perdre l’esprit : c’est le désespoir qui l’a conduit dans la roche de Charbonnière, il avait le cerveau vide : lorsqu’il a enlevé la petite fille, il était poussé par le malin esprit ; lorsqu’il a déposé son fardeau sur l’herbe, il n’était plus maître de lui ; il avait soif de sang….. Après la mutilation du cadavre, il n’avait plus la tête à lui, et s’est mis à errer au milieu, des rochers pour fuir les croassemens funèbres des corbeaux : il ne se souvient plus d’avoir insulté quelques femmes ; circonstance peu importante dans la cause, qu’un individu doué de raison n’aurait point oubliée, et que Léger n’avait aucun intérêt à cacher. Il nie aussi l’attentat relatif au viol. Mais il paraît que les rapports des gens de l’art n’ont laissé aucun doute à cet égard. Aux débats, la figure de Léger semble s’épanouir pendant la lecture de l’acte d’accusation, et il a constamment répondu avec le sourire sur les lèvres et l’apparence de la gaîté.

Le défenseur de Léger était nommé d’office. Ce qui prouve, ou qu’aucun avocat de Versailles n’a voulu se charger de sa cause, ou que lui-même n’a pas songé à se choisir un défenseur. Dans cette dernière supposition, Léger eut commis encore un acte d’imbécillité.

Léger est si étranger aux affaires de ce monde, ou si indifférent pour la vie, qu’il ne se pourvoit ni en [p. 163] cassation, ni en grâce. Je crois que c’est encore là un acte d’imbécillité ; car il n’y a guère que quelques scélérats endurcis dans le: crime, et qui ont dû se familiariser avec l’idée de la mort, que l’on voit renoncer à ce bénéfice de la loi, et refuser de prolonger un moment leur existence.

Si nous conservions des .doutes sur l’existence de l’infirmité mentale de Léger, l’examen de sa tête achèverait notre conviction. Il est vrai que cette nouvelle preuve est un peu tardive, pour lui ; mais si elle ne lui est d’aucune utilité, elle peut servir pour d’autres. En effet, Léger avait une altération manifeste dans le cerveau , une adhérence morbide entre les méninges et cet organe. Cette lésion est surtout remarquable en ce qu’on ne l’observe en général que dans les folies anciennes, dans les folies dégénérées en démence ou affaiblissement de l’intelligence : elle prouve, à notre avis, que la maladie mentale de Léger existait depuis plusieurs années au moins.

Léger n’était donc pas, comme on l’a dit, un grand criminel, un monstre, un cannibale, un anthropophage, qui avait-voulu, renouveler l’exemple du festin d’Atrée . Cet individu était, suivant nous, un malheureux imbécile, un aliéné qui-devait être renfermé à Bicêtre parmi les fous, et qu’on ne devait pas envoyer à l’échafaud. Plus un crime est inouï a dit un juriste (3), moins il faut en chercher la cause dans les mobiles ordinaires des actions humaines.

Devons-nous réfuter ici des opinions dangereuses que nous avons entendu soutenir par des hommes recommandables ? « Tous les criminels seront bientôt des fous ; les Léger sont des êtres dangereux dont il faut débarrasser la société, ils tueraient même dans une maison de fous ; peu [p. 164] importe quelle tels individus périssent…,: etc. » Mais il ne suffit pas de simuler la folie pour faire croire qu’elle est réelle ; il n’est pas vrai que les aliénés affectés de monomanie -homicide puissent commettre des meurtres dans les maisons de fous lorsque la surveillance est active. Si la peine infligée au criminel doit bien moins être une punition pour lui qu’in exemple propre à prévenir le même crime chez d’autres individu , croyez-vous effrayer des aliénés par des exemples semblables, eux qui commettent souvent leurs actions homicides pour mériter le dernier supplice, où malgré la crainte de ce terrible châtiment. Peu importe que de pareils individus périssent ; « Mais , dit M. Gall, il importe à la famille de n’être point flétrie : et par quelle raison infliger des châtimens pour des actions qui ont été commises dans la manie ? Craignez-vous de donner au peuple un exemple dont les conséquences pourraient être funestes ? Éclairez le peuple sur ce genre de maladie. Votre premier devoir est d’être juste, et de ne pas commettre des cruautés sans but » (4). »

Loin de nous la pensée de vouloir blâmer la conduite des magistrats, et des jurés qui prononcent de pareilles sentences. Il n’est pas étonnant qu’ils ignorent des faits que beaucoup de médecins ne connaissent qu’imparfaitement, ou même pas du tout. Quel intérêt ont-ils à envoyer un misérable à l’échafaud ? n’est-ce pas, au contraire, dans l’intérêt de la société qu’ils remplissent un devoir si pénible ? (5) [p. 165]

Procès FELDTMANN (6).

Henri Feldtman, âgé de 56 ans, ouvrier tailleur, est traduit à la Cour d’assises de Paris, le avril 1823, [p. 166] accusé d’avoir tué sa propre fille, pour laquelle il avait conçu depuis six ou sept ans, une violente passion. Feldlmann était un homme d’un caractère naturellement [p. 167] emporté ; son intelligence était assez médiocrement développée, pour qu’un témoin, le pasteur Groeppe, ait déposé que Feldtmann lui avait paru affecté d’une d’idiotisme, que c’était un homme dont les idées tournaient dans un cercle extrêmement restreint, et qui était souvent entêté comme le sont ces sortes de gens. Du reste il était laborieux et probe.

La passion de Feldtmann pour sa fille Victoire paraît remonter à 1815, et n’a fait que s’accroître jusqu’en 1828 , par l’opiniâtre résistance opposée à la séduction. Le pasteur Gœppe, instruit dès le commencement de l’horrible dessein de ce malheureux père, eut plusieurs entretiens à de sujet avec lui. Feldtmann, au lieu de se justifier, s’emporta contre sa fille ; il promit cependant de ne plus l’inquiéter, mais il ne tint pas ses promesses. De 1817 à 1818 les attentats étant devenus plus directs et plus alarmans, les emportemens de cet homme contre sa femme et ses filles plus fréquens et plus violens, celles-ci se déterminèrent à se réfugier chez une parente ; elles finirent cependant par se réunir à Feldtmann, qui, loin de s’être corrigé de son funeste penchant, tint la même conduite envers sa fille. Plusieurs fois il eut recours à la violence pour satisfaire sa passion ; un jour Victoire fut obligée de lui donner deux soufflets pour se dérober à ses importunités ; et, une autre fois, sa seconde fille ne parvint à secourir Victoire qu’en s’emparant du pouce de son père, et en le renversant sur le poignet. La mère et les deux filles quittèrent de nouveau Feldtmann, en lui laissant ignorer le lieu de leur retraite.

La police, prévenue de cette affaire, menaça Feldtmann, qui était étranger, de le renvoyer dans son pays, s’il [p. 168] ne changeait pas de conduite à l’égard de sa fille. Cette menace produisit peu d’effet sur lui; il répondit qu’il aurait toujours le droit d’emmener ses enfans.

Feldlmann, ayant découvert la retraite de sa femme et de ses filles, s’y rendit, frappa deux heures à la porte avant d’y être introduit, et fit ensuite d’inutiles sollicitations auprès de Victoire. Le 23 mars 1823 il pria M. Gœppe de faire revenir sa fille avec lui, disant que sans cela il se porterait à des actes de violence. Le lendemain il achète un long couteau pointu qu’il cache dans sa poche, va trouver sa famille, déjeune avec elle, et renouvelle ses instances auprès de Victoire pour la déterminer à le suivre ; sur son refus, il s’écrie : Eh bien ! tu es cause que je périrai sur l’échafaud. Il lui perce le cœur, et blesse sa femme et son autre fille. Les voisins accourent au bruit ; Feldtmann se laisse arrêter sans résistance, en disant qu’il n’a pas envie de se sauver ; aux reproches qu’on lui adresse, il répond : c’est bien fait : interrogé sur-le-champ par le commissaire de police, sur le motif qui lui avait fait acheter un couteau de cuisine, il avoue que c’était dans l’intention d’en frapper sa fille, si elle ne s’arrangeait pas avec lui.

Aux débats, Feldtman entend la lecture de l’acte d’accusation sans montrer le moindre attendrissement ; sa figure est restée calme et immobile ; il répond assez bien aux questions qu’on lui fait, se jette dans une foule de récriminations contre sa femme et ses filles, prétend avoir acheté le couteau meurtrier en se rendant chez sa fille, pour en faire cadeau à sa femme qui en avait besoin ; nie sa réponse au commissaire de police ; dit qu’il ne savait ce qu’il faisait en commettant le meurtre, qu’il n’avait pas la tête à lui dans ce moment ; répond par des dénégations à différentes assertions des témoins : en un mot, il se défend assez bien, et ne donne pas de signe d’un dérangement d’esprit. [p. 169]

Sa femme (7) dépose néanmoins qu’il avait souvent la tête perdue ; qu’il tenait des propos désordonnés ; qu’il faisait habituellement des folies particulièrement les vendredis et les jours de pleine lune. Feldtmann ajoute que dans sa jeunesse il a eu la tête fendue, ce qui l’a rendu comme fou pendant quelque temps. Le président fait observer que la femme de l’accusé a dit dans l’instruction qu’il n’avait d’égarement qu’au sujet de sa fille Victoire, et que, pour le reste, il était fort raisonnable ; qu’elle n’avait pas parlé non plus alors de l’influence du vendredi, mais seulement de celle des pleines lunes. Nous avons rapporté la déposition du pasteur Gœppe sur l’état mental de l’accusé. Un autre témoin rapporte que le dimanche des Rameaux, 23 mars, Feldtman arriva au Temple protestant, ayant la figure et ses vêtemens tout couverts de boue et d’éclaboussures. Le témoin lui présenta un livre de cantiques qu’il refusa en disant qu’il n’avait pas la tête à lui ; pendant tout l’office et pendant le sermon, qui roula sur les devoirs des pères de famille, Feldtmann ne cessa de pleurer et détenir des propos désordonnés. Aucun autre témoin, même parmi ceux qui connaissent l’accusé depuis long-temps, n’a jamais remarqué en lui des signes d’aliénation mentale.

Le président, sur la demande des conseils de l’accusé, adresse les questions suivantes à des médecins : 1° si un homme possédé d’une passion dominante et exclusive, peut tomber dans une espèce de monomanie au point d’être privé de ses facultés intellectuelles et être hors d’état de réfléchir ; 2° si une passion extraordinaire n’est pas par elle-même un signe de monomanie ; ° si une passion dominante et exclusive peut exciter chez un individu un dérangement d’idées qui aurait tous les caractères de la démence. [p. 170] Ces questions ont évidemment pour but de déterminer, si l’on peut assimiler les effets des passions à ceux de l’aliénation mentale , la fureur d’un homme irrité par la colère, la jalousie ou le désespoir à celle d’un aliéné ; ou bien encore, si durant l’action d’une passion violente, l’homme ne peut pas être considéré comme atteint de folie. La solution de cette question, car elles se réduisent à une seule, est de la plus haute importance ; puisqu’il s’agit de distinguer une action criminelle d’un acte involontaire, de condamner ou d’absoudre.

Il y a deux manières de voir à ce sujet : les uns soutiennent que l’homme dominé par une passion violenté est tout-à-fait aliéné ; les autres établissent une distinction entre l’effet des passions et celui de l’aliénation mentale.

Tous les jours, dans le monde, on entend dire d’un homme violemment agité par une passion, qu’il n’est plus maître de lui, qu’il n’y est plus, que sa raison est égarée, que ses idées sont désordonnées, qu’il est comme un fou ; que le suicide ne petit être que l’action d’un fou. La plupart des avocats qui défendent une cause désespérée manquent rarement de tenir le même langage, et de chercher à prouver qu’il n’y a pas de différence entre l’égarement de la raison chez un pareil individu et chez un aliéné ; que celui qui tue durant un accès de colère, de jalousie ou de désespoir, agit tout aussi involontairement que. Celui qui commet un homicide pendant un accès de manie furieuse. Nous avons précisément sous les yeux un plaidoyer où cette doctrine est soutenue avec beaucoup d’art par un avocat célèbre (8).

L’accusé, âgé de 48 ans, devenu éperdument -amoureux d’une femme de 36 ans, et probablement en possession [p.171] de ses faveurs, conçoit des soupçons sur la fidélité de cette femme, est pris de jalousie, et la tue, un soir qu’il trouve un rival chez elle ; il avoue tout, donne tous les détails qu’on lui demande, se repent de son action, convient qu’il est coupable, et implore la mort comme une faveur. M. Bellart cherché à prouver que ce meurtre a été commis sans véritable volonté. « Il est, dit-il, diverses espèces de fous ou d’insensés : ceux que la nature â condamnés à la perte éternelle de leur raison, et ceux qui ne la perdent qu’instantanément, par l’effet d’une grande douleur, d’une grande surprise , ou de toute autre cause pareille. Au reste il n’est de différence, entre ces deux folies, que celle de la durée ; et celui, dont le désespoir tourne la tête pour quelques jours ou pour quelques heures, est aussi complètement fou, pendant son agitation éphémère, que celui qui délite pendant beaucoup d’années. Cela reconnu, ce serait une suprême injustice de juger et surtout de condamner l’un ou l’autre de ces deux insensés, pour une action qui leur est échappée pendant qu’ils n’avaient pas l’usage de leur raison ; outre que ce serait une injustice, ce serait une injustice, ce serait une injustice inutile pour la société : car, les châtimens n’étant infligés que pour l’exemple, toutes les fois que l’exemple est nul, le châtiment est une barbarie. Or, s’il est un exemple nul, ce serait la vengeance qu’on tirerait du crime commis dans l’excès de la fureur, de l’amour, de l’ivresse ou du désespoir ; car l’exemple, ne pouvant empêcher tontes ces surprises de nos sens, n’empêcherait pas dès lors, que le même nombre de délits pareils ne se commît toujours, non plus que la mort donnée publiquement aux fiévreux n’empêcherait personne d’avoir la fièvre. Vainement dira- t-on que voici cependant un meurtre commis, et qu’il faut que ce meurtre soit puni : encore une fois la mort du meurtrier ne rend pas la vie à celui qui l’a perdue. Lorsqu’un maniaque a causé quelque grand malheur, il est à [p. 172] craindre, sans doute ; il faut le surveiller ; il faut le garotter ; l’enfermer peut-être : c’est justice et précaution, mais il ne faut pas l’envoyer à l’échafaud , ce serait cruauté.

« Que conclure de tout ceci ? Que si, dans l’instant où Gras a tué la veuve Lefèvre., il était tellement dominé par quelque passion absorbante, qu’il lui fut impossible de savoir ce qu’il faisait et de se laisser guider par sa raison, il est impossible aussi de le condamner à mort. »

L’avocat cherche à prouver que les passions qui agitaient violemment Gras un instant avant de commettre le crime, ont excité le désordre dans son âme, causé un brûlant délire, aliéné ses sens et sa raison, au point qu’il ne doit point être coupable de ce qu’il a fait dans un si complet renversement de ses facultés. Gras avait porté vingt-deux coups de couteau à sa victime. M. Bellart s’efforce de combattre l’erreur de ceux qui pensent que la rage n’a pu durer vingt-deux coups de couteau, qu’elle a dû s’éteindre au premier coup ; que le premier seul est pardonnable ; et que tous les autres sont des crimes. Loin que ce nombre terrible lui paraisse prouver contre la démence, il lui semble que la démence seule a pu les multiplier à ce point ; « car, dit-il, si les premiers ont suffi pour donner la mort, les derniers, inutiles à la vengeance, les derniers qui ne tombaient que sur un cadavre, qui n’étaient bons qu’à rassasier rage, annoncent eux- mêmes que la rage durait encore lorsqu’ils furent portés, et qu’au premier comme au dernier, Gras était au plus haut point de frénésie ; la vengeance.de Gras n’était qu’à moitié consommée ; il brûlait de répandre le sang de son rival, et peut-être d’y mêler le sien ; mais ce lâche amant avait fui, et c’était en vain que Gras le poursuivait. L’apparition de Gras, les vingt-deux coups portés, la fuite du rival, la course de Gras qui le poursuivait, si rapidement suivis, tout cela s’est passé dans une minute ; les vingt-[p. 173] deux coups portes., et pressés avec une affreuse vélocité, n’ont pas duré le temps de vingt-deux éclairs ; ainsi la réflexion n’était pas encore arrivée pour désarmer la fureur et la jalousie (9). »

Cette opinion, qui assimile les effets des passions à ceux de l’aliénation mentale, nous paraît erronée et dangereuse ; elle tend à confondre deux états, différens, à placer sur la même ligne l’immoralité et l’innocence, les assassins et les aliénés. Nous sommes persuadés, que l’avocat qui l’a soutenue autrefois par un motif fort louable, la désavouerait aujourd’hui qu’il est plus à même d’en apprécier les graves inconvéniens.

L’aliénation mentale peut se composer de deux éléments : 1° perversion des penchans, des sentimens, des affections et des passions ; 2° désordre grave des idées ordinairement inaperçu du malade. Au premier ordre de phénomènes se rapportent l’indifférence ou la haine de l’aliéné pour des êtres qui lui étaient chers, et qui n’ont rien fait pour perdre son affection, le désir de se venger de prétendus ennemis, une sombre jalousie née sans le moindre motif, l’amour conçu pour des choses inanimées, pour des personnages d’un rang élevé, pour des êtres célestes, etc. ; au second ordre de phénomènes se rattachent toutes les folles idées des aliénés, celles de se croire ce qu’ils ne sont pas, de prendre pour des amis ou pour des ennemis, des individus qu’ils n’ont jamais vus, etc. Ajoutez à cela que presque tous les aliénés ignorent leur état, et se croient doués de la plus saine raison. Observe-t-on rien de semblable durant l’action des passions ? Il y a bien de grands troubles dans l’esprit lorsqu’il est agité par la colère, tourmenté par un amour malheureux, égaré par la jalousie, [p. 174]accablé par le désespoir, anéanti par la frayeur, perverti par le désir impérieux de la vengeance, etc. ; mais tout cela est naturel, et ne présente point les signes de la folie ; durant ces troubles de l’âme, l’homme voit sans doute certaines choses autrement que s’il était de sang-froid, mais il ne se trompe grossièrement, ni sur leur nature, ni sur leurs rapports, ni sur le but et le caractère de ses actions : lorsqu’il est poussé au crime par le désir de se venger, il agit d’après des motifs réels et qui lui paraissent déterminans ; il combine ses moyens, prend ses précautions, connaît parfaitement les suites ; que doit avoir son action pour sa victime et pour lui. Un orgueilleux n’est pas fou parce qu’il se croit ; supérieur à ceux de son rang ou de sa classe ; un ambitieux n’est pas aliéné parce qu’il est dévoré de la soif des honneurs et des richesses ; un amoureux ne l’est pas davantage, parce qu’il est épris d’une personne d’une condition proportionnée à la sienne ; une tendre mère ne l’est pas non plus, parce qu’elle éprouve de l’éloignement pour des enfans qui ne payent ses soins que par de mauvais procédés ; mais il y a folie chez le premier s’il se croit prince, roi, pape, Dieu ; chez le second lorsqu’il prétend être possesseur de milliards, de mines de diamant, etc. ; chez le quatrième, si sa passion a pour objet les anges, les saints, la Vierge, Dieu, le Christ ; chez la quatrième, si elle repousse dés enfans innocens qu’elle adorait, si elle les tue par divers motifs imaginaires. L’homme qui se tue pour échapper à une mort ignominieuse et certaine, pour se soustraire à la douleur, au mépris de ses concitoyens, à la misère, etc. ne saurai être comparé à celui qui veut quitter la vie parce qu’il y est poussé pat des idées extravagantes, par un ordre de Dieu, par la crainte du diable , etc.

Mais si les passions violentes ne sont pas un état d’aliénation mentale, cela n’empêche pas qu’elles n’affaiblissent considérablement la liberté, maîtrisent puissamment la [p. 175] volonté, et produisent quelquefois un état violent qui porte presque irrésistiblement à des actions criminelles. Cela est tellement évident, que nos lois excusent le meurtre commis dans certains cas d’adultère, par l’un des époux sur l’autre et sur son complice, et le crime de castration-, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur (10).

Nous croyons même que des passions qui, comme celle de Feldtman, ont persisté un grand nombre d’années ; qui, loin de laisser des intervalles de repos, n’ont fait que s’accroître par des irritations successives, sont devenues de véritables maladies qui exigent un traitement méthodique, peu différent de celui de l’aliénation mentale. Elles doivent donc singulièrement modifier le caractère des actions criminelles, et conséquemment la décision du juge. Feldtmann n’était pas un fou ; mais c’était, suivant nous, un homme dont la faible raison était dominée par une passion qui était devenue une véritable maladie, et qu’il fallait tout à la fois punir et guérir en le séquestrant pour long-temps de la société (11).

Nous n’avons pas besoin d’insister sur le danger qui existerait pour la sécurité publique, si l’opinion, qui assimile les passions violentes à l’aliénation mentale, devenait un principe de jurisprudence criminelle : il est incontestable. « Confondre l’égarement des passions vicieuses avec l’innocent délire de l’aliénation mentale, a dit M. l’avocat général qui portait la parole dans l’affaire de Feldtmann, ce serait proclamer l’impunité de tous les plus grands forfaits, placer leur justification dans leur immoralité même, et livrer l’ordre social à un bouleversement universel. » [p. 176]

Mais si le législateur ne doit pas établir un pareil principe ,le juge peut et doit reconnaître des cas exceptionnels, et user quelquefois d’indulgence envers des hommes qui ont perdu le fruit d’une conduite irréprochable par un seul instant d’égarement. Il faut, a très-bien dit M. Bellart, « il faut établir une grande distinction entre les crimes ; les uns sont vils, tel que le vol ; les autres sont atroces v tel que l’assassinat prémédité ; mais il en est qui annoncent une âme vive et passionnée: ce sont tous ceux qui sont arrachés par le premier mouvement. Quiconque a reçu dans son enfance une éducation saine, dont il a conservé les principes dans un âge plus avancé, peut se promettre, sans effort, qu’aucun crime pareil aux premiers, ne tachera jamais sa vie ; mais quel homme serait assez téméraire pour oser croire que jamais, et dans l’explosion d’une grande passion, il ne commettra les derniers ? Où trouver celui qui pourrait assurer que jamais, dans l’exaltation de la fureur, de l’amour ou du désespoir, il ne souillera ses mains de sang, et peut-être du sang le plus cher et le plus précieux » (12). « Vous qui jugez les hommes, a dit le célèbre avocat-général Servan, tenez-vous en garde contre ce faux principe, que tes hommes sont tous également capables de tout ; que le cœur humain, né pervers, enfante des monstres sans effort, et qu’il ne faut qu’un moment pour mêler l’innocence et le crime ; ne déshonorez point votre nature par un noir penchant à la soupçonner ; ayez toujours égard à une vie jusqu’alors innocente et pure ; montrez que vous êtes vertueux vous-même par une noble confiance en la vertu. En un mot, je le répète, pour bien juger le présent, consultez attentivement le passe. »

— Au lieu de fonder dans ces cas leur système de défense sur l’allégation de l’aliénation mentale, système qui sera [p. 177] toujours combattu avec succès par le ministère public, au lieu d’avoir recours à ce moyen, les conseils des accusés peuvent soutenir, et les jurés doivent admettre que dans certaines passions subites et violentes, la liberté et la volonté sont maîtrisées, au point de laisser agir presque irrésistiblement la main homicide ; dans ces cas il ne peut y avoir eu meurtre puisqu’il n’y avait pas eu volonté libre, encore moins de préméditation, puisqu’il n’y avait pas assez de liberté. L’on admet surtout trop facilement la préméditation : il suffit en effet que les accusés aient eu quelques instans pour former leur dessein coupable et en préparer les moyens d’exécution, pour que cette circonstance aggravante soit admise ; or, dans certaines passions violentes, l’orage peut durer plusieurs heures et même davantage, de manière que la liberté soit toujours enchaînée, et la volonté maîtrisée.

Procès de LECOUFFE (13).

Louis Lecouffe, âgé de 24 ans, accusé d’assassinat, est traduit devant la Cour d’assises de Paris le 11 décembre 1823 ; Il était épileptique depuis l’enfance ; les personnes qui le fréquentaient habituellement déposent qu’ils le regardaient comme un fou ou un imbécille ; il avait eu une maladie à la tête étant très-jeune. A 15 ans, il avait donné des marques de folie ; il disait alors de temps en temps que-Dieu venait le voir. Un médecin du quartier de l’accusé dit avoir appris que Lecouffe n’avait pas toujours eu la tête à lui. Sa mère, qu’il accuse avec violence et compromet gravement par ses révélations, tout en l’appelant méchant, monstre, scélérat, [p. 178] déclare néanmoins qu’il a toujours été malade , et n’a presque jamais eu sa tête à lui ; que quand ses folies lui prennent, il n’est pas maître de lui, que s’il n’avait pas été fou ou saoul, il n’aurait pas commis le meurtre. Il nie d’abord d’en être l’auteur ; dans un antre interrogatoire il fait ainsi des révélations : la nuit précédente, étant éveillé, il a vu l’ombre de son père, un ange à sa droite, qui lui a commandé de faire l’aveu de son crime ; Dieu a aussitôt mis la main sur son cœur, en lui disant, je te pardonne ! et en lui ordonnant de tout dire sous trois jours ; il est resté éveillé le reste de la nuit, et le matin on le trouve à genoux, en chemise, priant Dieu. Il déclare alors que c’est à l’instigation de sa mère qu’il a commis le meurtre, et volé l’argenterie de la victime. Cet objet est mis en gage pour la somme de 230 fr., sur lesquels la femme Lecouffe donne seulement 40 francs à son fils, pour acquitter les frais de son mariage, qui se célèbre le surlendemain. Il déclare que sa victime l’aimait beaucoup , et qu’il le méritait bien, car il avait pour elle toute la complaisance possible, et lui rendait toute sorte de petits services ; qu’il est resté cinq heures sans connaissance après lui avoir ôté la vie. Confronté avec sa mère, il ne rétracte point ses révélations, seulement il montre de l’hésitation, dit qu’il n’a plus la tête à lui, et éprouve une violente attaque de nerfs. Si vous me mettez en présence de ma mère, dit-il le lendemain, je ne pourrai pas répondre de moi, elle me démentira et je n’aurai pas la force de soutenir la vérité. Cet empire qu’exerçait la mère Lecouffe sur son fils est attesté par les dépositions de plusieurs témoins. Il se privait absolument de tout pour soutenir sa mère, lui donnant tout ce qu’il gagnait, sans oser garder un sou pour lui ; conduite qui serait plus digne d’éloges si elle était inspirée par des sentimens de piété filiale,; et non le résultat de la faiblesse. L’un des gardiens de la conciergerie [p. 178] déclare que Lecouffe tenait des propos décousus dans la prison, même à sa charge ; qu’il changeait plusieurs fois de système dans une demi-heure. L’accusé a paru au témoin idiot et faible d’esprit, mais pas précisément atteint de folie : souvent , ajoute-t-il, il se trouvait mal, surtout quand on lui parlait de sa femme ou de sa mère. Le chef des gardiens dit avoir vu souvent l’accusé les yeux hagards ou remplis de pleurs, se plaindre de maux de tête, mais ne montrant pas un véritable dérangement d’esprit.

Aux débats, Lecouffe est pris à chaque instant de violentes attaques de convulsions ; il en est atteint en entrant à l’audience, en entendant lire l’acte d’accusation, quand il voit paraître une femme qu’il avait voulu épouser, etc. Il dit que quand il éprouve des contrariétés, il lui passe une espèce de flamme devant les yeux.

Un médecin, à qui le président demande s’il pourrait reconnaître dans l’accusé quelque aliénation mentale, fait cette réponse, au moins singulière : il ne voit rien dans la figure de Lecouffe, qui annonce des dispositions à l’épilepsie, et le crâne ne lui présente aucune difformité, n’indique aucune espèce d’aliénation.. Comme si la figure fournissait des signes d’épilepsie, et le crâne des signes de folie !

L’avocat-général soutient l’accusation, et s’élève avec force contre l’allégation de la démence de l’accusé ; système dangereux, dit-il, qu’on reproduit dans toutes les causes désespérées, et par lequel il serait si facile d’assurer l’impunité des plus grands attentats. Il cherche ensuite à prouver, par les témoignages sortis de la vie entière de l’accusé, par la nature même du fait qui lui est imputé, par l’hypocrisie et la malice de sa défense, que cet homme jouissait de toutes ses facultés malgré l’exécrable abus qu’il en a fait. Il s’appuye à ce sujet de la [p. 180] déposition des employés de la Conciergerie (14), qui n’ont jamais remarqué en lui le moindre signé d’aliénation mentale. « Cependant on l’entend quelquefois frémir dans la nuit ; il pousse des cris funèbres, il se dit souvent tourmenté par des apparitions nocturnes, il croit voir son père, sa victime, s’échapper de leur tombeau pour lui reprocher son crime ». Mais nous connaissons la source de ces terreurs, elles l’ont déjà saisi sur le champ du meurtre , lorsqu’il fut conduit à la place où il avait égorgé sa victime. Elles sont l’effet du remords implacable qui le poursuit.. Ses traits effrayans annoncent le désordre et l’orage des passions tumultueuses qui dévorent son cœur.

Le défenseur de l’accusé a en vain allégué l’existence de l’aliénation mentale, ou au moins d’une grande faiblesse d’esprit. Lecouffe a été condamné à mort, et exécuté peu de temps après.

L’altération des facultés mentales de Lecouffe résulte évidemment de l’exposé que nous venons de faire de son état. Remarquons, d’abord, que ce misérable n’a pas eu des apparitions seulement depuis le meurtre qu’il a commis, comme le dit M. l’avocat-général, puisqu’un témoin dépose que dès l’âge de 15 ans Lecouffe disait avoir des conversations avec Dieu ; remarquons aussi que si les gardiens de la Conciergerie n’ont pas pris Lecouffe pour un fou, c’est-à-dire, d’après l’opinion du vulgaire, pour un furieux, l’un de ces gardiens a dit de l’accusé qu’il tenait des propos décousus, et lui paraissait être un idiot ou un imbécille.

L’épilepsie de naissance altère ordinairement les facultés intellectuelles d’une manière qui va toujours croissant, et finit à la démence complète. Ainsi, sur 339 épileptiques qui existaient en 1822 à la Salpêtrière, M. Esquirol a [p. 181] noté 2 monomaniaques, 64 maniaques, dont 34 furieuses, 145 en démence, dont 129 après l’attaque seulement, et les16 autres persistantes, 8 idiotes, 50 habituellement raisonnables, mais avec des absences de mémoire, de l’exaltation dans les idées ; quelquefois un délire fugace, une tendance vers la démence ; 60 né présentent aucune aberration de l’intelligence, mais elles sont d’une grande susceptibilité, irascibles, entêtées, difficiles à vivre, capricieuses, bizarres, toutes ont quelque chose de singulier dans le caractère (15). Il est notoire que Lecouffe, faible d’esprit et craignant sa mère , faisait tout ce que celle-ci lui commandait. Elle refuse son consentement à un premier mariage que voulait contracter son fils ; elle le refuse encore dans une occasion nouvelle ; d’après les révélations de son fils, qui paraissent vraies, elle le tourmente long-temps pour commettre le meurtre et le vol, et l’y décide en lui promettant de ne point s’opposer à son mariage. Que lui revient-il de cet horrible attentat ? Le consentement au mariage était donné puisque l’acte s’est célébré le surlendemain. Il a donc eu 40 francs pour avoir tué une vieille femme pour laquelle il avait eu jusque-là beaucoup d’attentions. Certes, les motifs de l’action ne sont pas plus en rapport avec l’énormité du crime, qu’avec les sentimens de Lecouffe pour sa victime. C’est donc ailleurs qu’il faut en chercher la cause; c’est bien évidemment, suivant nous , dans un désordre mental qu’elle se trouve.

« Nous avons trouvé souvent chez de grands criminels , dit M. Gall, dont les forfaits ne paraissaient pas suffisamment motivés par les circonstances extérieures, le crâne dans le même état que chez les maniaques. Puissent les observateurs et les juges donner quelque attention à cet aperçu ! » [p. 182]

Procès de JEAN-PIERRE (16)

- S. Jean-Pierre, âgé de 43 ans, ancien notaire, est traduit devant la Cour d’assises de Paris le 21 février 1824, accusé de crimes et de délits dans lesquels la ruse et la mauvaise foi ont toujours joué un grand rôle. Il a déjà été condamné pour faux ; il est aujourd’hui accusé de faux, d’escroquerie et d’incendie. Interrogé après son arrestation, il répondit avec précision à toutes les questions qui lui furent faites. Mais environ un mois après il ne voulût plus s’expliquer, tint des propos décousus, et finit plus tard par se livrer à des actes de fureur, cassant, brisant, déchirant tout, jetant les effets de sa chambre par la fenêtre. Sur l’avis de médecins appelés pour l’examiner, Jean-Pierre fut conduit à Bicêtre pour y être mieux observé. Là il fait connaissance avec un antre prétendu fou, accusé aussi de faux et d’escroquerie, et retenu également dans cette maison pour y être observé par les médecins. Un incendié violent se manifeste une nuit à Bicêtre, dans l’un des bâtimens habités par les aliénés, dans trois endroits à la fois, ce qui donne lieu de penser que cet incendie était l’effet de la malveillance. Le lendemain on s’aperçut que les deux soi-disant fous avaient disparu.

Jean-Pierre alla se cacher loin de Paris dans une maison où sa femme était employée, et où il fut de nouveau arrêté. Aussitôt son évasion, il écrit à un de ses amis une lettre fort sensée sur sa sortie de Bicêtre. A peine est-il arrêté, qu’il recommence son rôle de fou. Suivant l’acte d’accusation, l’individu qui est parti avec Jean Pierre, est convenu qu’ils avaient ensemble formé le projet de s’évader ; et qu’ils ont profité du moment de l’incendie. Le même individu dit que Jean-Pierre lui fit prêter [p. 183] serment de ne rien révéler, et il paraît avoir fait confidence à un employé de la Force que l’incendie est l’œuvre de Jean-Pierre. Suivant le même acte d’accusation, la conduite, les écrits, les réponses de Jean-Pierre indiquent un homme violent, exalté, mais dont les idées sont cependant bien combinées et bien suivies, malgré le désordre apparent qu’il veut leur donner.

Toutes les personnes qui ont eu des relations avec l’accusé, avant son arrestation, déposent qu’il leur a toujours paru fort sensé, et même fort intelligent en affaires. Un des prisonniers de la Forcé qui a quelquefois rencontré Jean-Pierre et causé avec lui, dit que sa conversation lui a paru très-incohérente, que suivant les cours et décours de la lune, il avait l’imagination très-exaltée. Mais ces observations ont été faites depuis l’arrestation de l’accusé.

Mais c’est surtout sa conduite aux débats qui prouve mieux que tout le reste, que la folie de Jean-Pierre est simulée ; il n’est peut-être pas une de ses réponses qui eût été faite par un aliéné. Nous en citerons quelques-unes.

- Quel âge avez-vous ?

- Vingt-six ans ; (Il en a quarante-trois).

- Avez-vous eu des relations d’affaires avec MM. Pellène et Desgranges (deux de ses dupes) ?

- Je ne les connais pas.

- Reconnaissez-vous le prétendu acte notarié que vous avez remis au témoin ?

- Je n’entends pas cela.

- Devant le Commissaire de police vous avez reconnu cet acte ?

- C’est possible.

- Pourquoi, le jour de votre arrestation, avez-vous déchiré Un billet de 3800 fr. ?

- Je ne me le rappelle pas. [p. 184]

- Vous ayez dit dans vos précédens interrogatoires que c’était parce que le billet avait été acquitté ?

- C’est possible.

A diverses dépositions l’accusé répond qu’il ne se souvient de rien.

- Reconnaissez-vous le témoin (la portière de la maison qu’il habitait) ?

- Je ne connais pas cette femme-là.

- Pourriez-vous indiquer quelque personne qui ait été détenue en même temps que vous à la Force, et qui puisse rendre compte de votre situation mentale à cette époque ?

- Je ne comprends pas cela.

- Vous vous êtes évadé de Bicêtre ?

- Est-ce que vous y avez été, vous ?

- A quelle heure vous êtes-vous évadé ?

- A minuit, une heure, trois heures.

- Sur quelle route avez-vous été ?

- Sur celle de Meaux en Brie (il avait pris celle de Normandie ).

- Pourriez-vous indiquer quel a été l’auteur de l’incendie de Bicêtre ?

- Je ne sais pas ce que vous voulez me dire.

- Vous avez écrit une lettre au capitaine Trogoff le lendemain de votre sortie de Bicêtre ?

- Je n’ai point écrit de lettre (cette pièce est bien de son écriture).

Dans un moment où on accuse Jean Pierre d’avoir commis l’incendie de Bicêtre, il se livre à d’horribles imprécations. Il interrompt, sans cesse le défenseur et l’avocat-général dans leurs plaidoiries, par des dénégations, par des observations ridicules, des emportemens

et des injures.

Parmi les aliénés qui n’ont pas encore perdu complètement la raison, et Jean-Pierre n’est pas dans ce cas, [p. 185] on n’en verrait probablement pas un qui méconnaîtrait les personnes avec lesquelles il aurait eu des-rapports, qui né comprendrait pas-éé que c’est qu’un acté notarié, qui aurait perdu le souvenir denses actions, qui ne salirait pas ce qu’on voudrait lui’ dire lorsqu’on lui rappelerait un événement mémorable, et qui ferait ces autres réponses bizarres que nous avons rapporlées. Ce sont autant de contradictions, de contre- sens extrêmement choquans pour celui qui observe les aliénés.

- Esquirol, interpellé surl’état moral de Jean-Pierre, répond qu’il croit que l’acctisé simule la folie.

- Pariset, à qui la même question est adressée, fait la réponse suivante : « je l’ai examiné pendant son séjour à Bicêtré ; c’est un homme dominé par une fureur habituelle, et qui est porté aux plus grands excès par une disposition constitutionnelle, comme le disent les médecins. Cependant , je dois dire que la lecture de l’acte d’accusation a un peu modifié l’opinion que j’avais émise dans mon rapport. Il y a, dans les faits qui lui sont imputés, une suite, un enchaînement, une connexion, un calcul tellement positif, que cela exclut toute idée d’aliénation mentale; c’est un homme perpétuellement en fureur, mais qui ne voudrait certainëment pas être l’objet de ses propres actions. S’il les rejette pour lui, il est certain qu’il les rejette pour lés autres. Il a donc la notion du mal qu’il fait, ce qui ne se concilie pas du tout avec l’aiénation absolue. Il y a véritablement de la monstruosité dans la conduite de Jean Pierre. C’est un homme mutilé du côté moral ».

Il est probable que le journaliste a mal rendu la déposition de M. Pariset ; on y trouve en effet quelques assertions évidemment contradictoires. Si Jean-Pierre est dans un état de fureur habituelle qui peut le porter aux plus grands excès, s’il y a de la monstruosité dans sa con¬ duite , s’il est mutilé du côté moral, ce doit être un [p. 186] aliéné. M. Pariset n’ignore pas que beaucoup d’aliénés qui n’ont qu’un délire très-limité, ont une conduite régulière sous presque tous les rapports, calculent très-bien leurs actions ; que très-peu de ces malades, excepté ceux qui ont la tentation de se détruire, poudraient être L’objet de leurs actions de fureur. Qu’est-ce qu’une aliénation absolue ?

Nous ferons d’ailleurs observer que cette fureur n’a été remarquée chez Jean-Pierre, que depuis son arrestation.

- l’avocat-général soutient que l’accusé n’est pas fou ; mais l’un des motifs qui lui font solliciter sa condamnation, c’est que, d’après l’opinion de. M. Pariset, Jean-Pierre est un homme dangereux ; M. l’avocat général aurait moins de craintes si en acquittant l’accusé on prononçait en même temps son interdiction, ce, qui est contraire aux lois. Si Jean-Pierre était acquitté, dit-il , il rentrerait dans le droit commun, il recouvrerait sa liberté, il faudrait qu’il fût soumis à l’examen des juges civils, et l’on sait par expérience que lorsqu’il est libre il ne donne aucun signe de folie ; enfin, quoique interdit, il resterait libre, à moins qu’il ne se livrât à des actes de violence et de fureur (17). [p. 187]

Procès de PAPAVOINE (18).

Louis Auguste Papavoine, âgé de 41 ans, ex-commis de première classe de la marine, a été traduit devant la Cour d’assises de Paris, le 23 février 1825, accusé d’avoir commis volontairement, avec préméditation et de guet-apens, un homicide sur la personne de deux enfans en bas âge.

Fils d’un honnête fabricant, Papavoine a reçu une éducation soignée, jusqu’en 1823, il a rempli avec zèle et probité divers emplois dans la Marine. « Mais en tout, dit l’acte d’accusation, Papavoine s’était fait connaître comme un homme dont les mœurs étaient peu sociables ; il fuyait avec affectation ses camarades, il paraissait sombre et mélancolique, on le voyait souvent se promener seul, et il choisissait de préférence les lieux solitaires ; jamais on ne lui a connu de liaisons intimes, ni même aucune de ces faiblesses qu’explique la fragilité humaine, quoique avec juste raison la religion et la morale les condamnent. Jamais il ne communiquait ses pensées à autrui ; cependant sous les rapports qu’exigeaient ses fonctions, on avait toujours trouve ses idées pleines, de justesse et de convenance. »

En 1828, Papavoine apprend la ruine entière de son père ; son caractère, en devint plus sombre et plus irritable ; il éprouva même un accès d’aliénation mentale qui dura environ dix jours. Voici comment deux témoins déposent de cette circonstance : il était, dit un employé de la marine à Brest, dans un état de fièvre ; il disait qu’un homme lui en voulait, qu’il le voyait, qu’il voudrait [p. 188] avoir un pistolet pour se défendre. Je n’ai jamais fait de

mal à personne, disait Papavoine dans son délire ; cet homme me poursuit dans mon sommeil ; quand je m’éveille je ne vois personne. Le défenseur de l’accusé demande au témoin, s’il n’est pas résulté pour lui la pensée que Papavoine était en démence : je l’ai aussi pensé pendant sa maladie que j’ai regardée comme accidentelle, a répondu le témoin. Un officier de santé, qui a donné- des soins à Papavoine, dit que ce dernier était naturellement sombre, soupçonneux, croyant toujours qu’on s’occupait de lui , fuyant la société des femmes, et souvent celle des hommes. Dans sa maladie, son caractère était exaspéré ; il voyait, disait-il, un ennemi secret qui se montrait dans l’ombre et en voulait à ses jours, il aurait voulu le voir à découvert pour lui en demander raison ; ce fantôme paraissait beaucoup le tourmenter. Le président demandant au témoin si ce n’était pas la lièvre qui faisait ainsi parler Papavoine, le témoin répond négativement, attendu, dit-il, que Papavoine n’avait pas de fièvre. Je le jugeai, ajoute-t-il, plus malade au moral qu’au physique. Pensez-vous, qu’il fut en démence, demande le président ? Je le croyais, dit le témoin, ainsi que tout le monde, mélancolique et hypocondriaque. — Manifestait-il le goût du sang ? — Jamais ; il caressait même de jeunes enfans, les embrassait et leur donnait des sucreries. Le défenseur dit qu’à cette époque l’accusé donna deux fois sa démission de la place de commis de première classe qu’il occupait à Brest, tandis que les désastres de sa famille devaient l’attacher davantage à cette place.

Anales dramáticos del crimen, 1858 – Infanticidio cometido por L.A. Papavoine. La muerte.

Son père mourut quelques mois après. Papavoine ne balança pas à donner de nouveau sa démission, pour aller aider sa mère dans la gestion de ses affaires. En 1824, de nouveaux malheurs viennent détruire toutes ses espérances ; la manufacture de sa mère ne peut plus être soutenue ; il redemande de l’emploi dans l’administration [p. 189] sans pouvoir en obtenir. Ses dispositions mélancoliques augmentent, il perd le sommeil, sa raison s’égare par fois ; un jour il se présente à sa mère d’un air sinistre, un papier à la main, et lui dit : mon frère n’est pas mort ; j’en ai la preuve dans ce papier ; on enterre quelquefois des hommes qui ne sont pas morts. Cette circonstance fut rapportée aussitôt par la mère elle-même au médecin qui donnait des soins à Papavoine. Cependant aucun habitant du pays de l’accusé n’avait entendu dire qu’il fût atteint de folie.

Le 2 octobre, on lui conseille d’aller passer quelques jours chez un de ses amis pour prendre un peu de distraction ; sa mère écrit en même temps pour faire surveiller son fils, et elle désire surtout qu’il ignore celle précaution. « Vous avez vu Auguste, disait-elle, il a été purgé par un vomitif; examinez ses yeux et sa conversation ; surtout qu’il ne sache pas et ne se doute pas que je vous ai écrit. Je vous engagea venir mercredi ; je vous dirai des choses que je ne puis écrire. » L’ami chez qui Papavoine s’était rendu, fait la déposition suivante : « L’accusé lui a paru visiblement changé, au physique et au moral. En se promenant ensemble dans- le jardin, l’accusé s’écrie tout-à-coup, avec l’accent du désespoir : Quoi ! pas un instant de bonheur ! je crois parfois que je suis fou ! un papier lui tombe sous la main ; il y remarque les lettres O. N. ; qu’est-ce que cela veut dire, demande-t-il à son hôte, de l’air le plus inquiet ? Mais vraiment je n’en sais rien, lui répond celui-ci, cela ne signifie rien. Cela veut dire : on noyé ici. Une autre fois il s’adresse encore au témoin : Mon frère et mon oncle sont-ils bien morts ? — Votre frère ? mais vous avez dans vos papiers son extrait mortuaire ! votre oncle ? mais vous savez qu’il est mort à mes côtés, à table, d’un coup d’apoplexie ! vous avez concouru à régler sa succession. — Ah ! c’est qu’il y a tant de genres de mort ! et souvent on enterre des gens [p. 190] qui vivent encore, et on dresse des actes pour constater qu’ils ne vivent plus. On lui propose un perruquier, l’idée des rasoirs le fait frémir. Que veut-on de moi, s’écrie-t-il tout troublé ? Au surplus je ne crains ni le rasoir, ni le pistolet. »

Le 6 octobre il quitte Beauvais pour se rendre à Paris, où des affaires urgentes Rappelaient. « Il était très-agité en parlant » dit le témoin dont nous venons de donner la déposition. Il s’agissait d’accepter des marchés avec le gouvernement, fort désavantageux pour la maison Papavoine. Le 7, il voit un banquier qui doit approuver les marchés ; mais il faut quelques jours pour les examiner. Le 8 et le 9, il fait quelques promenades solitaires ; le 10, il se dirige vers le bois de Vincennes. Là il aperçoit une dame qui promenait deux jeunes enfans ; il retourne au Village et y achète un couteau ; il revient aussitôt près de cette dame ; « il avait la figure pâle, dit l’acte d’accusation ; sa voix était troublée. Votre promenade a été bientôt faite, dit-il à cette dame, et se baissant comme pour embrasser l’un des enfans, il lui plongea son couteau dans le cœur ; pendant que la malheureuse rnère s’occupait de cette première victime, Papavoine plongea son couteau dans le cœur de l’autre enfant, s’enfuit ensuite à pas précipités et s’enfonça dans le taillis. »

Papavoine dit avoir caché aussitôt le couteau meurtrier dans la terre. Il rencontre bientôt un militaire qui, à l’audience, fait la déposition suivante : « Je fus abordé par l’accusé ; il me demanda l’issue de la forêt. Nous marchâmes ensemble ; il portait avec inquiétude ses regards autour de lui, et me demanda s’il n’avait pas de taches sur la figure ; il regardait aussi ses bras et ses mains, demandant s’il n’était pas marqué de quelque chose ; il marchait à grands pas, était pâle et tout essoufflé ; nous nous arrêtâmes sous un arbre à cause de la pluie ; là, un gendarme vint [p. 191] l’arrêter, disant qu’on venait d’assassiner deux enfans ; vous perdez votre temps en m’arrêtant, répondit l’accusé ; vous donnez le temps à celui qui a commis le crime de prendre la fuite. On le conduisit à Vincennes ; en chemin, il dit que c’était une chose abominable d’avoir tué des enfans, que si l’on avait à se plaindre d’une grande personne, on pouvait l’appeler en duel, mais que pour assassiner des enfans il fallait avoir de grands motifs. » Le gendarme qui a arrêté Papavoine confirme le propos tenu par ce dernier au moment de son arrestation ; il ajoute que l’accusé n’avait rien de remarquable dans la figure, qu’il n’avait point l’air agité, que seulement il chancelait un peu en marchant.

Conduit devant l’autorité de Vincennes, confronté avec la mère des enfans, avec la marchande qui avait vendu le couteau, reconnu par elles et par un autre témoin, Papavoine nie avec beaucoup de sang-froid d’être l’auteur du crime. Confronté avec ses deux victimes, il montre la même impassibilité.

Depuis le 10 octobre jusqu’au 15 novembre il s’est renfermé dans un système complet de dénégation. Il paraît même que dans ses interrogatoires il s’est défendu avec une habileté peu commune, combattant et s’efforçant d’expliquer toutes les circonstances qui lui étaient rappelées, citant des exemples de causes célèbres où des individus avaient été pris pour d’autres. Mais enfin, « accablé par l’évidence des preuves, dit l’acte d’accusation, et sentant qu’il s’était, par ses dénégations absolues, frayé la plus dangereuse de toutes les routes, il prit le parti de développer avec beaucoup d’adresse un nouveau système. II se reconnut coupable de l’assassinat des deux enfans ; mais il annonça qu’il s’était trompé en donnant la mort aux deux enfans de la demoiselle Hérein, et que son intention avait été, en égorgeant deux enfans bien autrement [p. 192] précieux (19), de plonger la France entière dans le désespoir et la douleur. Cette horrible explication, démentie par la vraisemblance, par les faits, et même par les opinions politiques de Papavoine, n’a trompé personne : on n’a vu en elle que la base d’un nouveau système de défense adopté par l’accusé et développé ensuite par lui avec une barbare habileté pour donner à croire sans doute qu’il est atteint d’une démence furieuse. En effet, à la même époque, il demandait à des prisonniers de lui procurer un couteau bien pointu : il se levait pendant la nuit et feignait d’en chercher un ; un autre jour il tentait de mettre le feu à son lit. Enfin, le 17 novembre, étant dans la prison, il se saisit avec violence d’un couteau qui était entre les mains d’un prisonnier, et il frappa avec cette arme un jeune bomme qui ne lui avait donné aucun sujet de plainte. »

L’acte d’accusation s’exprime ainsi sur le caractère des actes meurtriers de Papavoine :

« La cause commune des crimes est l’intérêt. Quel intérêt a-t-on pu avoir d’égorger deux pauvres enfans naturels ? Si Papavoine n’est qu’un instrument, qui l’a mis en œuvre ? Est-ce la famille Gerbod (puisqu’il ne faut reculer devant aucune; supposition) qui a ordonné leur mort pour empêcher un mariage qu’elle ne voulait pas ? (20) Tous les renseignemens produits dans l’instruction contrarient cette hypothèse. » (21).

« Si Papavoine n’a pas de complice, quel a pu être à lui-même son propre mobile ? Il a osé s’en donner un qui fait frémir. Vaincu par les preuves, et ne pouvant [p. 193] échapper à une funeste évidence, il a voulu décor er son. forfait, en le retirant de l’ignobilité des simples, assassinats, pour le relever jusqu’à la dignité de forfait politique. Tout a démenti cette infâme explication. »

Pourrait-on supposer que son action est le résultat d’une affreuse démence ? C’est sûrement ce qu’a voulu et ce que veut prouver Papavoine ; c’est pour faire croire à sa démence qu’il se proclame plus scélérat encore qu’il ne l’est ; c’est pour faire croire à sa démence qu’il a tenté de commettre un second meurtre sans cause et sans intérêt. Mais ses efforts à cet égard sont vains, et l’on n’a pu retrouver dans l’instruction aucun fait qui donne lieu de penser que sa raison ne soit en général dans la mesure de celle des autres hommes. Loin de cela, ses interrogatoires sont de vrais chefs d’œuvre de dialectique, de lucidité d’idées et de suite dans les raisonnemens. Il suffit de les lire, il suffit aussi de le voir et de l’entendre pour rester convaincu que Papavoine n’est pas un être désorganisé ; qu’il est un homme qui pense, parle et agit comme un autre, qui a des lumières comme un autre, qui a suffisamment de raison, quand il veut la consulter, pour en être éclairé comme un autre. »

« Il se peut bien, sarts doute, que cette raison ne soit pas toujours la plus forte, comme il arrive chez les autres hommes, contre les passions ; il se peut bien qu’il y ait dans le secret de son organisation, triste, sombre, atrabilaire, quelques vices horribles, quelques instincts de férocité, native, quelques goûts de cruauté bizarre, quelques affreux caprices de misanthropie, poussés jusques à une sorte de rage contre les individus plus heureux que lui, et que, semblable à bien d’autres penchans vicieux propres à l’espèce humaine, et dont elle ne triomphe qu’avec des combats et de la force de volonté, cette disposition diabolique comme naguère on l’a vu d’un autre misérable du même caractère (Léger), l’ait [p. 194] entraîné à une barbare soif du sang d’autrui, et à assouvir une jalousie forcenée du bonheur de ses semblables. Et peut-être serait-ce là qu’il faudrait aller chercher l’explication de son crime. »

« Peut-être l’action de Papavoine est-elle le résultat de quelque épouvantable mystère que n’a pu découvrir, malgré les efforts soutenu de leur zèle, la sagacité des Magistrats. Mais tout cela deviendrait trop conjectural, et la justice n’a pas besoin de plonger dans les abîmes du cœur humain : tout ce qu’elle a besoin de connaître est prouvé ; le crime est constant ; les cadavres de deux malheureux enfans sont-là. Le coupable est convaincu, les preuves l’accablent, ses aveux confirment les preuves. La loi est-là qui prononce sur le sort de ceux qui, par cupidité, où par jalousie, ou par vengeance, ou par instinct de férocité, se baîgnent volontairement dans le sang des hommes. Il est permis d’être incertain sur la vraie cause du crime : on ne saurait l’être sur le crime même ; le reste est entre Dieu et la conscience du coupable ; la’ justice humaine en sait assez pour défendre la société. »

Suivons maintenant Papavoine aux débats. Voici une partie de ses réponses :

- Pourquoi, en vous rendant de Beauvais à Paris, avez-vous emporté dans votre valise deux couteaux de table ?

- J’ai eu l’honneur de vous dire que j’étais extrêmement malade ; je me levais au milieu de la nuit. Je m’étais forgé mille chimères ; j’avais coutume de placer la nuit près de moi une épée et des pistolets chargés. N’ayant pas apporté d’armés dans mon voyage, j’ai pris deux couteaux que je mettais, l’un dans le traversin, l’autre sur ma table de nuit.

- Dans quel but êtes-vous aller le dimanche 10 octobre à Vincennes ?

- Je n’avais aucun but, et la fermentation que [p. 195] j’avais dans la tête s’augmentait à mesure que je marchais.