A. Stocker. Une critique du freudisme. Extrait des « Archives de philosophie », (Paris), Volume XIII, cahier III, Psychologie et psychologues, 1937, pp. 77-105.

Arnold Stocker (1891-1962). Médecin et psychanalyste allemand

Quelques publications :

— Rêve et associations libres d’un dément précoce. Extrait du « Progrès Médical », (Paris), 3 décembre 1921, pp. 570-572. [en ligne sur notre site]

— Etudes sur la psychologie de la personne. Deuxième édition revue et corrigée. Saint-Maurice (Suisse), Editions Oeuvres Satint-Augustin, 1946. 1 vol. in-8°.

— L’homme à la rencontre de soi-même. Préface de Gonzague de Reynold. Genève, Editions du Rhône, 1946. 1 vol. in-8°.

— Les rêves et les songes. Psychologie de la pensée nocturne. Saint-Maurice (Suisse), Editions Oeuvre Saint-Augustin, 1945. 1 vol.

— Le double. L’homme à la rencontre de soi-même. Préface de Gonzague de Reynold. Genève, Editions du Rhone, 1946. 1 vol. in-8°.

— L’homme, son vrai visage et ses masques. Lyon et Paris, Emmanuel Vitte, 1954. 1 vol. in-8°.

— De la psychanalyse à la psychosynthèse. Paris, Beauchesne et Fils, 1957. 1 vol. in-8°. Dans la « Bibliothèque des archives de philosophie ».

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Par commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 77]

UNE CRITIQUE DU FREUDISME

« L’orgueil et le plaisir seront l’unique guide De tes hommes sans cœur – de tes loups meurtriers ».

(Arm. Godoy, Le Chemin de la Croix, XIV, 64-65).

« …La vraie civilisation. Elle n’est pas dans le gaz, ni dans la vapeur… Elle est dans la diminution des traces du péché originel ».

(Baudelaire, Journaux intimes. LXXXI).

On désigne sous le nom de névroses tout un groupe de maladies dont, selon une remarque de Pierre Janet, « tout le monde parle, sans les guère comprendre ».

Ceux qui les étudient y voient tantôt des phénomènes purement psychogènes, tantôt des troubles fonctionnels du système nerveux végétatif et endocrinien, tantôt enfin une combinaison entre ces divers facteurs. Mais sur ce dernier point encore, l’accord n’est pas unanime et si il y a des spécialistes sachant faire la part qui revient à chacun des éléments en présence, il en existe dont l’attitude rappelle la querelle des psycho-physiologistes; les uns affirment que l’on est triste parce qu’on pleure, tandis que les autres, répétant à peu près ce que dicte le bon sens, sont d’avis que l’on pleure quand on est triste … ou bien par trop joyeux.

Laissant de côté ces disputes, — au sujet desquelles Dubois de Berne disait jadis qu’on pourrait aussi se demander s’il pleut du fait qu’on a ouvert son parapluie, — nous voulons dire tout de suite que ce sont les névroses qui ont servi de base à Freud pour édifier une théorie, — bruyante s’il en fut, — connue aujourd’hui dans le monde entier sous le nom de psychanalyse.

Les études sur cette théorie abondent et il nous semble superflu de répéter ce que amis, ennemis et neutres ont dit et redit souvent. Essayer de donner ici un exposé d’ensemble sur la doctrine freudienne serait d’ailleurs téméraire, les [p.78] lecteurs des « Archives de Philosophie » connaissant déjà la question grâce au travail magistral que le R. P. de la Vaissière a fait paraître dans les pages de cette revue même.

Nous ne nous arrêterons donc que sur quelques points particulièrement saillants du freudisme qui nous permettront de montrer qu’il s’agit d’une construction élaborée par un bon clinicien qui devient mauvais philosophe lorsqu’il se met à interpréter de travers ses justes observations.

Car, en toute loyauté, il faut le reconnaître, tant que Freud n’était pas préoccupé de systématiser ses idées, les faits qu’il a relatés ont été bien observés. C’est ainsi qu’il lui fut donné de découvrir, — ou parfois de redécouvrir, à son insu, ce qui revient presque Pu même, — des réactions et comportements psychiques dont l’importance ne saurait échapper. Si son œuvre n’était constituée que de ses travaux sur le refoulement, la résistance opposée par la censure, les phénomènes de transfert et de symbolisation sur lesquels il a tant insisté, elle serait assez considérable pour lui valoir l’estime et même la reconnaissance de ceux qui viennent après lui. Comme l’a bien dit l’un de ceux qui l’ont nettement critiqué, le professeur Oswald Bumke,

« même ceux qui refusent toutes les thèses de cette orientation, fort dogmatiquement formulées, ne pourront contester le fait que celle-ci a joué le rôle d’un ferment et que même ses adversaires les plus acharnés ont été influencés plus qu’on ne pourrait l’entrevoir…

Kretschmer, de son côté, déclare que

« malgré toutes les réserves critiques, ce serait une ingratitude et un manque de franchise si l’on ne reconnaissait pas sans hésiter quelle partie importante de nos connaissances et formules de psychologie médicale vraiment utilisables en pratique ont été créées, pour une part, directement par Freud et, pour l’autre, par l’influence indirecte de ses idées productives pour la psychiatrie clinique, souvent à l’encontre de la volonté de cette dernière ».

Ce sont, en effet, en grande partie les idées de Freud qui ont permis le développement considérable, —dans un sens bon ou mauvais, cela est une autre question, — de la psychopathologie et même de certains aspects de la psychologie normale des 25 ou 30 dernières années ; et bien des noms connus qui tiennent une place aujourd’hui, — nous ne voulons mentionner [p. 79] que Bleuler, Jung, Adler, Jones, Stekel, Hesnard… — sont redevables au médecin viennois de leur lointain début.

Il ne s’agit donc pas de méconnaître toute la valeur d’une œuvre qui, — si elle est entachée d’erreurs, et même d’erreurs profondes, par la doctrine qui s’en dégage, — ne manque pas de traits lumineux qui çà et là transpercent un fouillis de ténèbres.

On a dit, à juste titre, que le freudisme est « l’analyse la plus profonde que l’histoire ait connue de ce qui dans l’homme n’est pas le plus humain » (R. Dalbiez), et en vérité les partisans de la méthode freudienne, — suivant en cela le maître, — se sont efforcés jusqu’ici de mettre en évidence surtout les côtés qu’ils appellent instinctifs et par lesquels l’être humain se trouve assimilé à l’animal dépourvu de raison, sinon même ravalé au-dessous du niveau de la bête.

Or, qu’on le veuille ou non, l’homme est un « animal raisonnable » doué d’une âme intelligente, — dans le sens le plus large de ce mot, — et vouloir réduire sa nature à la nature simplement animale, c’est le diminuer et ne reconnaître en lui qu’un être moins doué que tous ses « frères »inférieurs : si par le corps une parenté de structure peut être postulée, — à titre d’hypothèse ou même de théorie — dès qu’il s’agit de l’âme, aucune comparaison ne peut tenir debout. Entre l’instinct d’une part et la « raison » de l’autre nul ne saura parler de commune mesure sans être démenti par la réalité.

Freud et ses disciples ont fait précisément une assimilation de ce genre en confondant des choses qualitativement différentes. Ils n’ont pas voulu admettre « entre l’homme et les animaux, une différence, non pas de degré, mais d’espèce » — comme dit si bien G. K. Chesterton dans son Homme éternel où il ajoute avec son humour merveilleux que « la preuve c’est qu’il est banal de dire que l’homme primitif a dessiné un singe, tandis qu’il est comique de dire que le plus intelligent des singes a dessiné un homme ».

*

* *

Les origines biologiques du professeur viennois — (nous avons dit que c’est dans l’étude des névroses qu’il a pris son [p. 80] point de départ) — sont pour une bonne part dans cette confusion, car dans l’enseignement des sciences de la vie, — tel qu’il était donné officiellement, — on professait à un certain moment le dogme du transformisme intégral et du monisme haeckelien, ainsi que le corollaire psychologique qui en découlait, c’est-à-dire l’idée de l’identité de nature et de qualité entre l’instinct et l’intelligence : la seule différence tolérée était de l’ordre quantitatif.

De plus, Freud adhère à une idéologie matérialiste, — qui se dévoile dans toute sa pauvreté surtout dans des ouvrages que l’on pourrait appeler de sa « dernière manière », rien n’indiquant jusqu’ici qu’il y ait eu changement, — d’après laquelle en toute logique il ne faut voir dans l’âme qu’un « épiphénomène » du corps, qui seul existe en fait chez l’homme tel que l’a fait sa « douce mère Nature ».

Malgré cette mise au point, malgré toute cette orientation, d’une façon assez paradoxale, le fondateur de la psychanalyse ne dédaigna pas de considérer les névroses comme des réactions pathologiques de « l’âme », recherchant ainsi, toujours et sans cesse, les « traumatismes » psychiques susceptibles d’avoir déclenché tel ou tel autre état morbide, aux symptômes physiologiques duquel il ne se donnait même pas la peine de s’arrêter. Une intuition exacte le faisait deviner que malgré tout c’est peut-être bien « l’épiphénomène » qui a été lésé et que c’est cette offense qu’il s’agit d’effacer par la thérapeutique.

Mais dans cette sympathie pour le psychique — si l’on peut dire — ses conceptions « biologiques » viennent lui jouer un tour des plus vilains.

Ne voulant pas savoir que l’âme spirituelle existe et qu’elle agit dans le corps, — et non pas sur lui, — Freud subordonne la « raison » aux instincts ou plutôt la met en conflit avec ces tendances animales qui caractérisent la vie végétative et sensitive, et qui seules, à son avis, seraient innées à l’organisme humain. Comme il ne peut cependant contester que cette « raison » existe, il la fait provenir… du monde extérieur. Les influences de ce monde, — du monde moral s’entend et non seulement du monde physique, —imposent à l’homme une conduite qui n’est qu’un compromis entre ce qu’il appelle [p. 81] le « principe de plaisir » (Lustprinzip) et le « principe de réalité » (Realitätsprinzip).

Cette cristallisation idéologique ne se fit, certes, que relativement tard dans la « marche » de la pensée du père de la psychanalyse — car pour lui la formule du Moyen Age, trop désuète, doit être renversée : perfectum est propter imperfectum — mais elle existe en fait dès l’aube du système. Il n’est pas étonnant alors de voir que Freud ait recherché chez ses malades – sans doute guidé parfois par l’existence réelle de troubles psychosexuels — les complexes troublants qui avaient résulté du refoulement des instincts, équivalents pour lui du plaisir tout-puissant. Toute sa théorie de la libido se trouve ainsi posée et ce ne fut qu’une question de temps, pour faire éclore en végétation luxuriante ce qui au début ne fut qu’une « hypothèse » modestement formulée.

Cela est si vrai qu’il suffit de suivre l’évolution de la psychanalyse « orthodoxe » pour voir comment des observations pleines de bon sens furent considérées plus tard par celui qui les fit, comme des erreurs dues à la méconnaissance de la vraie portée des « découvertes » que des cas isolés lui avaient… suggérées. Ainsi par exemple une constatation — inscrite dans la première édition de son « interprétation des rêves » (Traumdeutung), d’après laquelle « l’enfance est heureuse parce qu’elle ne connaît pas encore le besoin sexuel » — est reniée par la suite, la croissance et les excroissances toujours progressives de la théorie de la libido — précisée dans le sens d’instinct sexuel- exigeant des considérations d’après lesquelles l’enfant possède dès sa naissance des tendances sexuelles. A partir de ce moment, Freud voit dans l’enfant un désir instinctif d’accaparer, une soif de jouissance et de volupté, – sexuelles, bien entendu, — et il trouve ainsi la formule « élégante » qui veut qu’un nourrisson, candide et innocent, soit « polymorphe pervers » ! S’il ose sucer son pouce, bébé est perverti ! Mais pour l’apercevoir il faut le regarder avec l’œil perspicace d’un bon psychanalyste !

Selon le mode d’évolution de ces tendances perverses, — oh ! multiples, polymorphes, — et qui existent chez tout homme, — bien que cette « perversion normale » soit pour le moins une association bizarre, — on aura à faire dans la suite à un être [p. 82] normal (il y a donc deux « normalités » ?) si l’énergie sexuelle (libido) pervertie est sublimée par lui, c’est-à-dire utilisée dans un but spirituel, éthique et esthétique ; à un névrosé si les tendances perverties n’ont été que mal refoulées pour revenir sous la forme de « conversions » en symptômes somatiques ou d’obsessions psychiques; enfin à un perverti sexuel — seul héritier fidèle du poupon perverti, mais cette fois-ci considéré comme nettement anormal et pathologique, —si le sujet n’a pas réussi à dépasser son… stade d’enfance « normale » !

Comme on le voit, on est en pleine théorie et c’est ce qui fait que la méthode psychanalytique, — en tant que méthode de traitement, assez judicieuse, — se montre d’une application dangereuse lorsqu’elle est influencée par les « lumières » du maitre.

Sans ces déformations, une analyse mentale n’est d’ailleurs pas chose nouvelle et, — toute la valeur surnaturelle de la confession mise à part, — ce sacrement de l’Église en est un bel exemple. Dom Izard l’a rappelé d’ailleurs par une petite note qu’il a fait paraître dans Lancet à l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de Freud, citant à ce sujet un pénétrant passage de la quarantième homélie sur l’Évangile de saint Grégoire le Grand. Le premier Pape bénédictin y disait, en effet : Quid est ergo peccatorum confessio, nisi quaedam vulnerum ruptio ? Quia peccati virus salubriter aperitur confessione, quod pestifere latebat in mente. Et confitendo peccato quid aliud agimus nisi malum quod in nabis latebat aperimus ?

Plusieurs psychiâtres français, de leur côté (Laignel-Lavastine, Auguste Marie, etc.), ont attiré, eux aussi, l’attention sur l’action bienfaisante de la confession et, dans leur juste opinion, ils pensent que cette salutaire lessive des bas-fonds de l’âme est une des causes du peu de succès. qu’ont chez les catholiques les théories des psychanalystes : elle les a supplantés pour ainsi dire avant la lettre.

« Ce qui assombrit beaucoup les grands mérites de l’école psychanalytique, — écrit enfin Kretschmer, que nous citons pour résumer l’attitude qu’ont pris vis-à-vis de Prend la plupart des esprits pondérés, — et ce qui fait qu’elle se trouve dans son ensemble discréditée même lorsqu’il s’agit [p. 83] des résultats les plus précieux de ses recherches, c’est la manière arbitraire, — d’allure dogmatique et d’une insouciance inconcevable dans ses démonstrations — avec laquelle on a procédé à l’interprétation des résultats acquis. Non seulement on a généralisé l’importance des traumatismes sexuels et les événements vécus durant l’enfance bien au delà du rôle considérable qu’ils jouent en effet, mais au cours même des séances thérapeutiques on a suggéré d’une façon presque tyrannique au malade des épisodes sexuels et infantiles admis a priori, et cela avec d’autant plus d’insistance que le sujet n’arrivait pas à découvrir lui-même dans ses souvenirs-des choses de ce genre.

« Les découvertes importantes des mécanismes du transfert et de la symbolisation ont été utilisées, pour une grande part, d’une manière dépourvue de limites et subjectivement hypothétique, étrangère aux exigences les plus modestes d’une méthode de démonstration scientifique, tout cela en vue de trouver pour finir et à brève échéance dans tout matériel l’interprétation que l’on désirait en somme y trouver et à laquelle d’avance on aspirait d’aboutir. On a créé ainsi presque une sorte de vocabulaire des symboles qui notamment pour ce qui concerne le symbolisme génital et celui de l’acte sexuel a dépassé toutes les limites imaginables de la fantaisie humaine ».

Rendant en quelque sorte justice au bon clinicien que Freud est malgré tout, le psychiâtre allemand conclut en disant que

« le côté faible de ce procédé ne résidait évidemment pas dans l’observation individuelle, mais dans la généralisation dogmatique. Des formations symboliques du genre de celles que la psychanalyse a découvertes peuvent être abondamment retrouvées par tout psychologue qui étudie avec soin et esprit critique les rêves, les névroses et la schizophrénie ; il peut souvent mettre en évidence leur probabilité et dans des cas favorables même nettement les prouver. On est cependant encore loin de pouvoir recourir à des analogies tirées d’une théorie générale en se passant de toute preuve spéciale dans chaque cas particulier ».

*

* *

Il ne s’agit, certes, nullement de contester l’existence des « soubresauts « redoutables de « l’aiguillon de la chair » ni même des aberrations que, hélas ! la liberté humaine tolère parfois même chez des êtres « normaux » ; ces trouble-fête de l’équilibre mental peuvent survenir chez mainte personne et le fait que dans le Décalogue, sur dix commandements deux ont trait à des péchés dont la source réside dans un errement d’ordre sexuel fait ressortir assez nettement qu’il s’agit là de réactions possibles dont l’importance et la gravité ne doivent pas [p. 84] échapper à ceux qui veulent connaître en son entier la pauvre nature humaine. Il est toutefois profondément faux de généraliser ce qui n’est en somme qu’un « accident », — même s’il était fréquent, ce qui ne veut pas dire constant, — et d’y faire résider toujours, sans exception, la source de toute névrose.

Cette dernière affection éclôt d’ailleurs souvent, d’une manière évidente, pour bien d’autres raisons. Comme l’a dit récemment encore (1936) Sven Ingvar de Lund devant la Hunterian Society de Londres, les troubles nerveux qui la caractérisent sont « l’expression d’un conflit vital. Plus un sujet sera hautement développé, plus ce conflit aura tendance à être compliqué : chez l’homme moderne il faut chercher la cause fondamentale de la névrose dans le domaine social, moral, politique et religieux… ».

On ne saurait donc réduire, — comme Freud s’obstine à le faire, — toutes ces choses compliquées, toujours à l’instinct sexuel et à ses vicissitudes.

Les exemples abondent où ce qu’on appelle le « mécanisme » pathogène d’une névrose peut être mis à jour avec certitude sans que la moindre trace de troubles érotiques y aient joué un rôle. A ce sujet le cas d’un malade de Boris Sidis (de New-York) est des plus démonstratifs. Ce malade présentait dans des circonstances déterminées des « accès d’hystérie » qui se manifestaient par un état d’anxiété, de la terreur s’accompagnant d’une cyanose du visage et des lèvres et de frisson. Mis en observation, il fut constaté que les crises survenaient lorsqu’on prononçait dans une phrase, en présence du malade, les paroles « obscur » et « froid ». Or l’analyse psychique (à l’état d’hypnose selon la technique de la monotonoïdisation de Sidis) a dévoilé que lorsqu’il était enfant, le malade avait été souvent puni par ses parents adoptifs qui étaient très durs pour lui et qui le faisaient coucher dans une cave où· il faisait sombre et froid. L’enfant s’y sentait terrifié par les ténèbres et grelottait de froid jusqu’au moment de s’endormir. Cet incident, qui avait été « oublié » par suite d’un refoulement au moyen duquel le malade entendait sans doute effacer des souvenirs douloureux et troublants, revint importuner l’équilibre mental, à un moment où, pour une raison quelconque, la stabilité organique du sujet se trouvait être chancelante. La [p. 85] mise en évidence, à la lumière de la conscience du souvenir refoulé eut pour résultat la guérison du malade, du moins pour ce qui était des « accès hystériques »qui depuis ce moment cessèrent de se produire.

Voilà un cas typique et net, où l’on peut voir comment un traumatisme psychique « exhumé » de l’inconscient et remis à sa place dans le monde des souvenirs permet la guérison par suite du rétablissement de la « jonction entre le symptôme et sa cause psychique réprimée ».

Un freudien pourra dans ce cas retrouver, avec plaisir sans doute, la cause psychogène qui remonte à l’enfance. C’est là d’ailleurs un phénomène assez fréquent, capable de rendre souvent difficile la tâche du médecin. Son éternel retour dans des circonstances semblables peut être assimilé à ce qu’on a appelé l’individualisation en psychologie normale. En vertu de ce phénomène, le premier exercice d’une tendance la détermine à se réaliser dans la suite toujours de la même manière. Ce phénomène est d’une importance capitale et sa valeur n’échappe pas aux bons éducateurs qui savent le rôle important que joue dans la vie le « premier sentier » suivi. Aussi faut-il reconnaître le grand mérite de Freud qui n’a cessé d’insister, — certes toujours à sa manière ! — sur les plus reculés « souvenirs oubliés ». Son tort, on s’en doute bien, fut d’y chercher encore la sexualité et d’établir toute une théorie de ce qu’il appelle le complexe d’Œdipe.

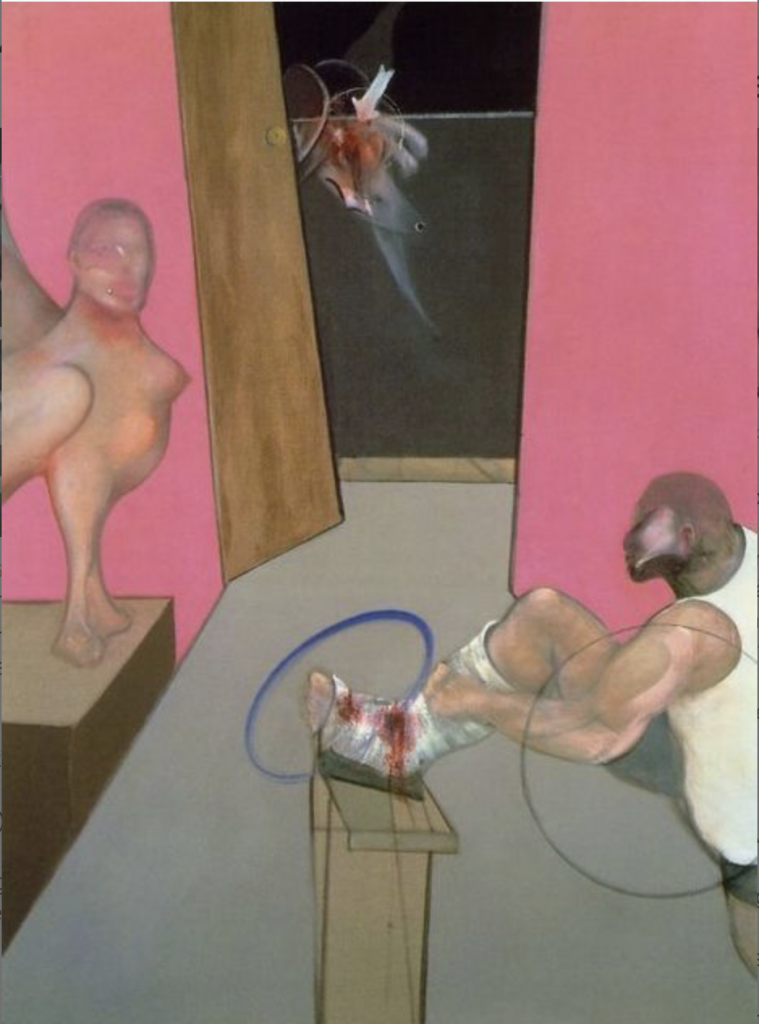

Francis Bacon – Oedipe et le Sphinx

D’après cette théorie, l’instinct érotique serait la cause d’un conflit intime de l’âme de tout enfant qui, si c’est un garçon, est amoureux de sa mère et, si c’est une fille, aime avant tout son père.

Selon la propre affirmation du maître, cette tendance amoureuse inspirée par la libido rencontre des obstacles du fait de la présence du parent non préféré et, pour s’en débarrasser, la libre « fantaisie » d’un être à l’innocence duquel tout le monde croyait, se met à tramer des désirs qui, ni plus ni moins, équivalent à la suppression par la mort du concurrent gênant ! [p. 86]

Le côté le plus pittoresque — si l’on ose parler ainsi — c’est que Freud croit trouver un ancêtre vénérable de sa construction « originale » dans la légende d’Œdipe, prototype de valeur selon lui pour l’infamant complexe.

Or le mythe de l’ancienne Thèbes est comme l’image renversée, comprise à rebours, du mythe freudisé. Ou plutôt le rapport que la légende présente avec l’interprétation psychanalytique n’est qu’un rapport de surface, fondé sur un malentendu. Une comparaison entre la tragédie de l’Hellade et les idées de Freud permettra de s’en rendre compte.

On sait que, dans le conte mythologique, il est question tout d’abord du roi Laïos qui alla consulter la Pythie du temple de Delphes. L’oracle lui avait prédit la naissance d’un fils, destiné à s’unir à sa mère et à verser le sang de son père. Le futur père tressaillit indigné et décide de renverser la loi inéluctable qu’Apollon lui imposait. A l’heure même où la révélation lui fut faite, guidé par une haine aveugle, il prend la décision de faire mourir son fils dès qu’il viendra au monde : il sera exposé ayant les pieds percés.

Mais Ananké, gardienne toujours fidèle des volontés des dieux, ne se laisse point désarmer. Elle veut que l’oracle soit écouté, et si par son geste criminel le père a barré la route première du sort, ce dernier saura en trouver une autre, pour être accompli. Œdipe — fils de Laïos — sauvé par un berger, est élevé loin des siens dans la maison de Polybe et de Mérope dont il se croit l’enfant.

Après de longues années, il va consulter à son tour la Pythie auprès de laquelle il apprend qu’il doit consommer un parricide fatal auquel l’inceste suivra. Comme il comprend qu’il sera le meurtrier de Polybe et que c’est de Mérope qu’il faut craindre le lit, il prend le parti de s’enfuir. Mais par cette décision, il va se jeter tout droit dans les bras d’Ananké : quittant la maison de ses parents adoptifs, il s’engage sur une route où il rencontrera Laïos qu’il tue dans une querelle.

Cet acte perpétré, le Sphynx lui apparait pour lui proposer son énigme. Œdipe confond le monstre et, grâce à cette [p. 87] victoire, il va prendre la place, jusque dans son foyer, du roi qui fut son père.

On pourrait essayer d’interpréter ce mythe comme une histoire à clef, les récits de l’ancienne Grèce montrant, assez souvent, sous un habit d’emprunt un sens mystérieux et une science occulte. A ce sujet d’ailleurs Creuzer a remarqué dans son ouvrage sur Les religions de l’antiquité considérées principalement dans leurs formes symboliques et mythologiques, qu’il a dû exister « un vaste système religieux qui aurait dominé en Asie à une époque très ancienne et dont les doctrines singulièrement pures et d’une remarquable élévation auraient été communiquées aux hommes par les prêtres dans un langage symbolique ». Ces doctrines seraient aujourd’hui méconnaissabies du fait « qu’avec le temps, les symboles s’étaient peu à peu substitués aux idées dont ils n’étaient à l’origine que les images ; les signes avaient pris la place des choses symbolisées et les mythes avaient envahi la religion jusqu’à l’étouffer… ».

Des interprétations inspirées par ce genre de considérations ont d’ailleurs été tentées par certains spécialistes, et notamment Decharme retrouve dans le drame thébain toute une astronomie.

Le fait cependant. que Laïos alla au sanctuaire de Delphes sur le fronton duquel les sages avaient inscrit le dicton bien connu du γνώθι σεαυτόν, fait penser que le mythe pourrait bien être un drame ayant l’homme comme objet, les dieux voulant montrer combien sont malheureux tous les mortels qui osent consulter la Pythie pour lui désobéir. Le fait que, par ailleurs, le Sphynx pose une question dont le sens est pareil, ne fait que renforcer une telle supposition, En effet, selon Apollodore d’Athènes, dans la charade célèbre que le monstre a posée à Œdipe, il s’agissait d’une créature qui n’avait qu’une seule voix mais qui marchait successivement à quatre pattes le matin, à deux en plein midi et à trois vers le soir : ce n’était là que l’homme qui débute dans sa vie en rampant comme un enfant, marchant debout ensuite et s’appuyant enfin sur une crosse ou une canne.

Aussi bien Œdipe que Laïos étaient trop orgueilleux. pour bien s’examiner, avant de renverser la loi mystérieuse qui demande à chacun de savoir s’incliner. Ils agissent en surface, sans faire appel en eux au jugement du cœur : car Laïos se [p. 88] décide à supprimer son fils, sans vouloir écouter la voix mystérieuse de l’amour paternel, ce profond conseiller ; et Œdipe, à son tour — comme l’a écrit Sophocle — résout le grave problème de l’homme devant lequel le Sphynx l’avait placé par son étrange rébus « par le secours unique de sa propre raison n de pauvre individu. Or, l’homme n’est pas complet, s’il ne sait consulter ce qui en lui murmure qu’il y a bien « des raisons que la raison ignore ».

Jocaste, par contre, elle, est sentiment tout pur et c’est pourquoi, naïve, elle embrasse sans frémir — tout comme le cœur humain, toujours pareil chez tous — les êtres successifs, atomes disséminés, que seul peut relier l’amour, mystère caché des sources de la vie. Comme sa fille Antigone elle n’a qu’une raison d’être, car οὕτοι συνέχθειν άλλά συμφιλείν ἒφυν (1). C’est la belle Epicaste dont parle l’Odyssée « qui d’un cœur ignorant, commit le grand forfait : elle épousa son fils, assassin de son père et mari de sa mère » (2) !

Ces conceptions symboliques sur la structure de l’âme, — car c’est en somme cela cette bipartition de la nature humaine, — reviennent d’ailleurs souvent dans d’autres mythes aussi et des recherches que nous avons faites dans ce sens semblent bien appuyer notre manière de voir : les poètes la connaissent et un Paul Valéry-auteur de Monsieur Teste — écrit que les anciens « aimaient feindre, pour désigner leur thèses physiques ou métaphysiques, des personnes et des drames dont les attributs et l’action pourraient aussi bien se prendre pour ce qu’ils paraissent, et plaire comme un conte ou comme l’histoire, ou bien être déchiffrés et traduits en valeurs de sagesse ou de science, en pensées ».

Mais laissons de côté cet essai d’exégèse, — dont la belle poésie ne manque, certes, pas de charme: les esprits positifs la jugeront, sans doute en tant que démonstration, par trop insuffisante ; comme a dit Mallarmé

Le sens trop précis rature

Ta vague littérature.

[p. 89]

Et puis, il n’y a pas que cela ; il y a encore le fait que Freud, dont l’imagination s’est montrée par ailleurs si étrangement prolifique, semble vouloir garder au mythe de l’ancienne Thèbes son sens le plus « manifeste ». L’analyse des idées délirantes et des rêves du commun des mortels lui ont-ils donc paru mériter plus d’attention du point de vue de leur contenu « latent » que ce chef-d’œuvre de l’art tragique raconté par un prince de la pensée humaine ?

Mais même en ne regardant que le sens littéral de la légende d’Œdipe, on voit que dans sa trame il n’est pas « freudien ».

Que veut dire, en effet, le père de la psychanalyse, lorsqu’il entend parler de son fameux complexe ? Pour lui, c’est un enfant qui veut aimer sa mère poussé par ses instincts : voilà le starting point. Laïos n’existe pas, et toute la tragédie que ce dernier déclenche lorsqu’il s’oppose à l’accomplissement de l’oracle, — qu’il ne se donne pas la peine d’interpréter, — est sans valeur aucune: le seul « fauteur » du drame c’est le fils, bien qu’il soit tout à fait ignorant du sens de ses actions. En vain la triste légende répète à tout instant qu’Œdipe ne savait rien et qu’il n’exécutait, aveugle instrument, que les ordres du destin. En vain elle dit encore, que lorsque la Pythie lui avait dévoilé le rôle que ce destin voulait lui faire tenir, il s’était dérobé malgré le très grand risque, qu’il encourait ainsi, de la colère des dieux. Freud veut l’assimiler à son « enfant pervers » qu’il a subtilement construit pour lui trouver une teinte sexuelle, tout près de l’animal, exempt de préjugés et « pensant » (?) librement comme un « libidineux ». Car ce n’est que plus tard lorsque l’éducation l’aura « domestiqué » que l’adulte « rétréci » voudra bien oublier ses vices polymorphes et ses projets d’inceste : il le fera d’ailleurs avec un grand regret et son « inconscient »lui gardera toujours ce que la « société » l’oblige à refouler.

Le fait que dans le mythe la sentence de l’oracle provient précisément du monde extérieur, — c’est-à-dire du destin supérieur à l’homme et étranger pour lui — et qu’Œdipe en lui-même n’a pas l’ombre d’un doute sur le sort qui le menace, ne semble pas troubler l’orientation de Freud. Le besoin de sa cause l’empêche de s’arrêter à ces futilités; pour lui le cas du mythe est bien ce qu’il prétend: une préfiguration, l’ancêtre vénérable de tous les « œdipiens » tels qu’ils les a forgés. [p. 90]

La contradiction, ou plutôt l’inversion, se maintient encore dans ce qu’on pourrait appeler l’évolution des deux histoires, celle de l’Œdipe de la tragédie et celle de « l’Œdipe » de Freud. Le premier débute comme un être normal — dans le sens généralement accepté de ce terme — soucieux de vivre, du point de vue de sa vie sexuelle, comme tous ses semblables aussi correctement que possible. Si malgré tout cela il accomplit l’inceste, — et effectivement, — il le fait sans s’en rendre compte : il est au désespoir lorsqu’il l’apprend enfin. Le second, par contre, débute par la « normalité » freudienne, c’est-à-dire par une phase pendant laquelle aucune barrière ne s’oppose à ses tendances « instinctives » ; toutefois faute de moyens pour ainsi dire matériels, l’inceste auquel il aspire ne s’accomplira pas : contrairement à ce qui s’est passé pour le fils de Laïos, ici le monde extérieur, qui par son « principe de réalité » s’oppose au « principe de plaisir », l’empêchera d’exécuter ses plans un peu trop « naturels » : la société policée aura créé en lui une fonction adventice qui lui demandera de chasser ses « instincts », loin, dans l’inconscient.

Partout donc, point par point, il y a contradiction !

*

* *

A l’encontre de son habitude, Freud a renoncé cette fois à sa méthode favorite qui, des choses les plus inoffensives ou même de celles qui recèlent une signification morale des plus graves, lui permet de tirer un feu d’artifice sexuel et on se demande si c’est l’aspect scabreux apparent de la fable qui l’empêche de chercher plus profond ou bien si c’est la crainte de devoir découvrir, à l’inverse de sa théorie, un sens édifiant ? Car en réalité, que fait le drame d’Œdipe, le vrai, le mythologique, le drame du grand Sophocle, —sinon rééditer l’histoire, hélas, ancienne, de l’orgueil destructeur, source de tous les maux ?

Pour Freud un tel orgueil s’appelle « principe de plaisir » et il le considère comme seul constituant de la nature humaine : tout ce qui est « au-delà » (Jenseits des Lustprinzipsï)n’est qu’un méchant greffon que la « réalité » impose à tout mortel pour refréner ainsi son « bonheur animal ».

Il est vrai que les théories de Freud ont évolué continuellement et, comme le fait remarquer Stekel tout récemment [p. 91] (1936), les opinions de ses anciens élèves qui se séparèrent de lui, semblent être pour une grande part dans ces retouches successives. Malgré tout cependant, le fondateur de la psychanalyse est resté fidèle à sa « découverte » du complexe d’Œdipe et aujourd’hui encore il en fait, pour ainsi dire, la pierre de touche dans le traitement de ses malades : c’est en faisant surgir des « profondeurs les plus obscures de l’inconscient » les « tendances sexuelles de la première enfance », — à l’existence desquelles il croit dur comme fer et qu’il considère comme seulement refoulées mais non digérées et vaincues chez le névrosé qui reste toujours un peu enfant freudien ! — qu’il entend aider au rétablissement de l’équilibre mental.

Le fait que des observations cliniques nombreuses ont permis de constater des troubles névrosiques dont l’origine peut remonter à un conflit actuel et que l’analyse sommaire permet parfois de liquider, n’est pas pour impressionner Freud : pour lui, il faut toujours remonter à la première enfance et surtout au complexe panacée si l’on veut analyser à fond ! Inutiles aussi sont les déclarations de ces anciens partisans qui ont pu observer toute une série de sujets dont la vie sexuelle envisagée du point de vue de sa « libre manifestation » (ausleben) ne rencontrait pas d’obstacle et qui néanmoins avaient le sentiment « d’avoir péché contre· leur morale intérieure » (Stekel) : le maître de l’orthodoxie psychanalytique s’obstine à faire valoir Œdipe, toujours Œdipe ! L’image qu’il s’en est faite est tellement puissante qu’elle devient pour finir le complexe même de Freud !

C’est son outil préféré qu’il tourne et retourne, pourvu qu’il puisse le garder. On le verra ainsi prendre nouvelle posture à chaque tournant de route ; mais toutes les constructions que « l’évolution naturelle » de la pensée première se met à fabriquer, le contiendront toujours et même en dernier lieu, il est, ni plus ni moins, l’ancêtre dont hérite « l’impératif » de Kant ! Cette puissante obsession nous fait penser un peu à la dernière des « tribus odiosis » dont parle l’Ecclésiastique (XXV, 4) que cependant la vie — sinon les théories — du « philosophe » de Vienne ne vient pas confirmer. Cela est d’autant plus bizarre, qu’en effet, pour ce qui le concerne, l’homme qui « a fait perdre tout crédit à la morale sexuelle » (Wittels) donne par sa conduite [p. 92] personnelle « l’exemple de ces vertus appelées communément familiales et sociales » (J. de la Vaissière).

Cette contradiction vivante serait-elle une confirmation sui generis des vues de Freud d’après lesquelles le travail de l’esprit est une « sublimation » salutaire comme celle par exemple de l’artiste qui dans son œuvre d’art « fait revivre sa libido » ? Ou bien n’est-ce pas plutôt une hérésie étrange qui en est cause et qui sous l’enveloppe du mensonge déforme jusqu’à l’étouffer le grain de vérité qui pourrait s’y cacher ? Les conceptions de base de la « biologie matérialiste » ne sont-elles pas peut-être la source de cette erreur ? Chez Freud, le bon observateur qui dans sa longue pratique des hommes sains et malades avait, sans doute, été frappé d’une sorte de besoin d’amour — perceptible surtout chez les humbles et les petits — mais dont le sens lui échappait, le transposa tout en …. instinct sexuel ! Pour lui la vie humaine qui est – en quelque sorte — un Cantique des Cantiques ne peut avoir de sens que si tous les baisers de la belle Sulamite ne sont que l’expression de ses désirs charnels ! L’amour, le pur amour, l’amour spirituel voilà ce qui échappe entre les doigts de Freud qui, lorsqu’il l’aperçoit, veut le « cristalliser », le rendre matériel.

L’étude du sur-moi freudien nous permettra peut-être d’aborder de plus près cette triste confusion. Mais avant de l’entamer il reste une question importante qu’il faut examiner au préalable, du fait qu’il s’agit d’une « fonction » qui dans tout l’édifice de la psychanalyse tient une place capitale : c’est la fonction que Freud a baptisée censure.

*

* *

L’étude des malades nerveux a permis à Freud de constater un phénomène qui peut être rapproché plus ou moins de ce que Pierre Janet avait désigné sous le nom de rétrécissement du champ de la conscience. En effet, au cours des séances d’associations libres auxquelles le médecin viennois soumettait les sujets qu’il traitait, il avait remarqué une sorte de hiérarchie entre les souvenirs du point de vue de leur évocation; les uns étaient des plus faciles à revenir dans le champ de la conscience, [p. 93] ou plutôt leur réapparition à la lumière se faisait d’une manière quasi automatique, tandis que, par contre, le retour des autres rencontrait une résistance manifeste. En rapprochant ces constatations des phénomènes observés, avec Breuer, —chez une malade qui au cours d’une sorte « d’absences », en tout semblables aux états d’autohypnose, se débarrassait d’un bloc de « souvenirs oubliés » à l’état de veille au moyen de ce qu’elle-même appelait une talking cure qui lui permettait d’extérioriser en paroles tout le bagage refoulé, — Freud a conclu que ce sont ces souvenirs que les névrosés repoussent du fait qu’ils étaient dangereux pour leur équilibre psychique. Ces souvenirs cependant ne laissent pas de vouloir se montrer et c’est alors qu’ils viennent sous la forme de symptômes morbides.

Afin de compléter par une théorie d’une allure scientifique ces rudiments d’explication, Freud a utilisé les notions de la psychologie qui distingue parmi les fonctions psychiques l’intelligence et l’affectivité : il a admis, en développant ces notions, que par la combinaison d’éléments provenant de ces deux ressorts de la vie psychique, prennent naissance des complexes idéo-affectifs. Parmi ces derniers, il y en a d’inoffensifs, mais il existe aussi de ceux qui sont dangereux. Ce sont ces derniers qui sont refoulés et cela grâce à une fonction mystérieuse au premier abord et qui n’est autre que la censure. C’est elle qui élimine les complexes préjudiciables à l’équilibre mental hors du champ de la conscience qui les rejette dans les ténèbres de l’inconscient où ils ne cessent de s’agiter ; en récitant Virgile le psychanalyste les y retrouve et dit leur rôle redoutable :

Flectere si nequeo superos Acheronta movebo.

Dans cette boite à surprises inépuisable de l’inconscient, — dont il serait d’ailleurs difficile de contester l’existence, — les complexes refoulés, mécontents du traitement qu’on leur a infligé, se mettent à protester. Au lieu de supporter l’exil qu’on leur impose, ils s’élèvent contre la censure : ils décident leur retour en pleine lumière de la conscience qu’ils ne supportent cependant qu’à l’ombre d’une tricherie. Car ce n’est qu’en trompant la fonction qui est proposée à la garde de la santé psychique, qu’ils réussissent leur jeu. Tout un arsenal de [p. 94] déguisements leur est d’ailleurs prêté par l’imagination de Freud dont la capacité d’inventer des symboles est presque illimitée. Certes il ne s’agit pas du symbolisme vrai des grandes époques de l’art où le langage à clef était un bien de tous, parlé par tout le monde. Les images inventées par la psychanalyse varient à chaque instant et la valeur qu’elles ont, — ou qu’on voudrait qu’elles aient, —est toute de circonstance. Aussi n’y peut-on voir qu’un art ésotérique auquel n’ont adhéré que les « initiés » pour qui le verbe du maître fut la raison suprême.

Mais revenons à la censure. Par qui est-elle produite ? Pourquoi sa vigilance ? Pourquoi même dans le rêve — ou plutôt au réveil — fait-elle sentir sa force en retouchant toujours les souvenirs gardés ? Voilà autant de questions qui s’imposent d’autant plus que la censure est au service de la conscience et que la psychologie freudienne veut être un dithyrambe de l’inconscient. Serait-ce encore une contradiction qui justifierait les lignes qu’a écrites l’un des disciples de la première heure mais dissident aujourd’hui, Otto Rank, d’après lesquelles « la psychanalyse tout entière, tant théorique que pratique, n’est qu’une glorification, unique en son genre, de la conscience et de sa puissance » ?

Pour Freud, la censure est une fonction artificielle imposée par les nécessités de la vie sociale à la conscience humaine. C’est une sorte de deus ex machina semblable aux divinités inventées de toutes pièces dont parle Cratyle et qu’exigeaient les besoins des dramaturges anciens. Pour un vrai psychanalyste la fonction refoulante n’est que greffée après coup sur la nature humaine et non point inhérente à celle-ci de par sa constitution.

Or, dans ces conditions, il est étrange d’apprendre comment malgré la puissance des tendances instinctives, — car ce sont bien ces forces élémentaires que Freud aime faire figurer à la base des complexes proscrits, — dès qu’il s’agit de réprimer la voix de l’érotisme (de la toute puissante libido), une très fragile barrière suffit pour enrayer, sinon supprimer, la libre marche normale de l’occulte assaillant !

Malgré cet état de choses, — qui, s’il était vrai donnerait raison à la boutade de Rivarol que « la civilisation n’est pas plus profonde sur l’homme que la rouille sur le fer », — c’est [p. 95] bien ce que prétendent les théories de Freud, même ultra-revisées : elles ne voient dans la censure. qu’un produit du milieu mis au service du moi pour lutter contre les tendances les plus naturelles de l’organisme.

La volonté d’envisager, à tout prix, les choses sous un tel point de vue paraît évidemment plutôt une conséquence de la « philosophie biologique » que Freud a épousée une fois pour toutes, qu’une juste traduction des faits d’observation. Respectueux de ces derniers, certes, — car le bon clinicien n’a jamais nié l’existence de la censure, — il a préféré toutefois ne pas leur donner le droit d’exiger une révision fondamentale de ses convictions « de base ». Celles-ci lui ayant imposé de n’admettre pour l’homme qu’une place très élevée, bien entendu, mais qualitativement non distincte de celle des autres animaux dans la série zoologique, — il en est résulté que le roi de la création ne pouvait posséder en lui que ce qui existe dans la bête. Contrairement à d’autres spécialistes des sciences de la vie, le défenseur du pansexualisme se refuse à admettre l’existence de ce qu’un illustre maitre de l’école de Montpellier, J. Grasset, a appelé si heureusement la « biologie humaine ». Force lui fut alors de rejeter sur le dos du « milieu » — des [parents tout d’abord ! — ce qui ne cadrait pas avec ses conceptions : pour un si grand expert en matière de transfert ce ne fut évidemment qu’affaire d’un tour de passe-passe !

Tout autre est pourtant en réalité la situation de l’être que nous sommes et au plus intime duquel, — on ne saurait trop le dire, — une âme agit dans le corps et non seulement sur lui. Cette vue hylémorphiste est la seule acceptable d’ailleurs, car seule elle autorise une interprétation des faits psychologiques tels qu’ils existent chez l’homme.

*

* *

Si l’on se place à ce dernier point de vue, — représenté jadis par Aristote et par saint Thomas d’Aquin, — la question de la censure s’éclaire d’une tout autre lumière. Toutes les difficultés qu’avait fait surgir son caractère de fonction adventice s’évanouissent alors. Car rien ne s’oppose plus à ce qu’on la considère comme une chose inhérente à l’être humain naturel en qui palpite une âme : elle pourra ainsi avoir une valeur pour [p. 96] le moins égale en puissance, aux forces instinctives de « notre frère le corps ». Le rêve du poète endolori pourra se réaliser, et sa prière

Ah ! Seigneur ! donnez-moi la force et le courage

De contempler mon cœur et mon corps sans dégoût !

pourra être exaucée.

D’ailleurs le psychanalyste « dissident » Otto Rank, — dont les opinions se sont écartées de l’orthodoxie freudienne pour aller dans un sens meilleur, — semble avoir senti que la source véritable de la censure —gardienne de ce que cet auteur appelle « notre éthique individuelle » — ne doit pas être cherchée en dehors de la. personne humaine. « Notre éthique individuelle, dit-il, ne s’explique pas par l’histoire, mais par la psychologie. Elle n’est pas la somme des morales accumulées au cours de milliers d’années ; elle n’aurait d’ailleurs pas pu se transmettre pendant des siècles s’il n’y avait eu dans l’individu quelque chose qui correspondît à cette morale… »

En effet, quelle que soit l’importance que l’on voudrait accorder aux « superstructures » sociales qui s’élèvent au-dessus de la personne — et qu’il ne s’agit nullement de contester — il est difficile d’admettre qu’elles aient pu créer de toutes pièces et entretenir malgré et contre toutes les vicissitudes du monde, une fonction aussi puissante que la censure freudienne. Comme nous l’avons dit ailleurs, une telle censure, aussi fortement chevillée, ne peut être que l’expression d’une propriété naturelle essentielle de l’être humain, conditionnée par sa structure organique, fusion de l’âme et du corps.

Il n’est donc pas superflu d’interroger cette structure.

Pour ce qui est de l’âme, que nous permet-elle de trouver ? Les notions enseignées par la psychologie d’école à ce sujet se réduisent à trois mots qui résument les grandes fonctions de l’âme et qui sont en même temps un indice — ou plutôt pourraient l’être — de sa structure intime : intelligence, affectivité, volonté.

Si sur la première de ces trois « fonctions » tout le monde est à peu près d’accord, sur les deux autres, il existe, sinon une confusion, du moins des opinions trop souvent contradictoires. Qu’il nous soit permis de rappeler ici quelques-unes des formules [p. 97] « scientifiques » adoptées par les manuels et traités, pour faire ressortir à quel point le chapitre de « l’affectivité » attend encore… son heure. On réunit d’habitude, sous le vocable en question, les plaisirs, les douleurs, les instincts ou tendances, — primitives ou dérivées, — les émotions, simples ou complexes, voire les passions et les sentiments. Parmi ces derniers, à un degré plus avancé d’une échelle dont les gradins ont été successivement franchis par le « psychisme » au cours de son « évolution », on rencontre les sentiments moraux, sociaux, religieux et même un « sentiment intellectuel » qui accompagnerait les opérations de l’intelligence. Ce dernier revêtirait, — au dire d’un spécialiste en la matière, — successivement trois formes, — ni plus ni moins, — qu’il appelle utilitaire ou pratique, désintéressée ou scientifique et, last but not least, passionnelle. Pour terminer, toujours dans ce même domaine où le sentiment et l’affectivité sont confondus, on aperçoit les « caractères ».

Maintenant, si l’on veut savoir comment se relient. les multiples anneaux de cette étrange chaîne, il faut tout d’abord admettre qu’il s’agit d’une sorte de hiérarchie dans ce monde affectivo-sentimental. Ensuite, on apprend qu’entre les différents degrés ainsi établis, des transitions nuancées existent. Par exemple, le passage des émotions simples aux émotions complexes se ferait de trois manières : par évolution, par arrêt de développement et par composition. « L’évolution est à forme homogène ou hétérogène suivant qu’un sentiment se complique et s’affirme, en demeurant essentiellement le même, ou qu’il se transforme en un sentiment essentiellement différent et même contraire » : un exemple fourni pour illustrer ce dernier aspect de l’évolution serait le changement de l’instinct de conservation… en avarice !

Mais épargnons au lecteur la suite de cette argumentation et contentons-nous de rappeler, pour finir, qu’on a écrit que « la plupart de nos sentiments, qu’il s’agisse de tendances proprement dites ou de manières d’être (plaisirs, peines, émotions), sont susceptibles de s’éveiller devant des représentations, et l’on peut, en chacun d’eux, distinguer des degrés de représentation suivant le caractère plus ou moins représentatif de la cause évocatrice » !

Quant à la volonté, la place et le temps nous manquent vraiment [p. 98] pour reproduire ou résumer ici des pages « d’anthologies ». Tout ce que l’on peut dire, c’est que sur cette question les codifications des ouvrages existants, — même des volumineux, — laissent le débat ouvert.

Pour ce qui nous concerne, de toutes les notions ainsi présentées, il y a lieu de retenir qu’il existe dans l’âme une faculté morale, — le « sentiment », — bien trop souvent confondu avec l’affectivité qui n’est qu’une tonalité. Il est, certes, difficile de se représenter cette faculté, peut-être du fait que ces manifestations extérieures ne sont pas aussi détaillées et accessibles à l’analyse que celles d’un arc-en-ciel. Elle répond néanmoins à quelque chose que des savants qui s’occupent surtout de psychologie appliquée ont décrit dans leurs observations et qu’on pourrait désigner par le terme, assez impropre d’ailleurs, de moi collectif.

Ainsi, par exemple, l’auteur d’un petit livre intitulé Social psychology, R. H. Thouless, semble s’y référer. Bien qu’il fonde ses conceptions sur une biologie en quelque sorte évolutionniste il fait observer

« … qu’il serait vain d’essayer de donner une explication de la marche particulière du groupement social dans l’histoire de la civilisation en faisant simplement appel à l’instinct grégaire » et il admet que « les formes dans lesquelles cet instinct s’est exprimé ont été déterminées par les circonstances du développement culturel et par les exigences économiques qui ne sont pas du tout de nature psychologique ». « Mais il est tout aussi anti-scientifique, — poursuit-il, — d’attribuer la marche de la civilisation entièrement à ces facteurs non psychologiques et d’ignorer le fait qu’ils agissent sur une tendance grégaire. instinctive. Il n’est pas possible que sans cette tendance instinctive une force, quelle qu’elle soit, dérivant des circonstances extérieures ait conduit les hommes à vivre si peu que ce soit en groupes sociaux. Si c’était le cas, cela aurait abouti à la formation de groupes humains incohérents et instables, car les membres qui les composent n’auraient pas été pourvus des tendances sociales instinctives qui rendent possible la fusion des individus en un groupe harmonieux. Or, l’existence des tendances sociales n’est mise en doute par personne, même pas par ceux qui nient l’existence des instincts grégaires ».

Il existe donc dans l’homme quelque chose qui fait de lui un être social. Quelque chose qui n’est pas seulement instinct et qui n’est pas « mis en doute, même pas par ceux qui nient l’existence des instincts grégaires ». Quelque chose qui fait que [p. 99] malgré toutes les différences individuelles tous les hommes ont en eux un trait commun qui les identifie les uns aux autres et leur permet de comprendre qu’ils sont faits pour s’unir, qu’ils sont égaux devant certains « principes » dont l’ordre est moral.

Si une comparaison nous est permise, ce « moi collectif » serait en quelque sorte analogue à ce qui, dans la personne physique — dans le phéno-type des biologistes — correspond aux traits génotypiques ou idiotypiques, au type humain par excellence.

A notre avis, c’est à cela que font allusion des psychiâtres comme Heyer, par exemple, qui dit que dans tout homme il y a un élément originaire (Urtümliches), obscur, primitif, un trait essentiel (eine Wesenheit) qui ne constitue pas une expérience vécue (erlebt) en concevant (begreifend) mais en « sentant » (erfühlend) ; quelque chose enfin qui ne converge pas vers le moi, vers « le noyau de subjectivité », mais vers le nous, « vers un nous qui l’est aussi fortement dans le temps (passé et présent), un nous qui surtout ne veut pas les individus isolés (Einzelnen), mais le tout (das Gesamt) ». Un nous enfin qui « plein d’ivresse et d’amour se fond en contemplation profonde (Versenkung) et « pressentiment » (Ahnung) et forme les associations qu’on ne peut appeler que magiques : la famille, le Liebesbund, la communauté (Gemeinde), l’État (le vrai et non l’utilitaire), les clans (Bünde) et les cultes (Kulte) ».

Enfin, pour ne pas allonger cette énumération des conceptions dans lesquelles se réfléchit la notion du moi collectif, nous ne mentionnerons encore que les idées d’un ancien freudien C. G. Jung qui parle d’un « inconscient collectif » dont les « dominantes » ou « archétypes » ne peuvent pas être expliqués par les réminiscences et souvenirs accumulés au cours de l’existence d’un individu. Pour le psychologue zurichois il s’agit d’une forme spéciale d’images « archaïques », de « possibilités de représentations humaines gravées par l’hérédité dans la structure cérébrale », de « pensées les plus générales et les plus profondes de l’humanité tout entière ».

Quelles que soient les retouches dont ces idées auraient besoin — notamment pour ce qui concerne la confusion qu’on fait entre « l’héréditaire » et le « constitutionnel », — elles convergent toutes pour affirmer l’existence d’un quid dans l’âme humaine qui [p. 100] ajoute à l’individu ce qui lui manque pour être une personne. Elles réalisent dans le domaine psychique, en chacun de nous, cette unité entre les hommes que figure sur le terrain du corps le type idéal humain, la matrice primordiale « homme » qui n’est pas héritéemais constitutionnelle comme caractère de base, comme préfiguration. Elle est la même toujours à travers tous les âges, plus fixe et immuable que toute hérédité. Car cette dernière aussi paradoxal que cela puisse paraître, n’est pas la transmission intacte et sans retouches de ce qui est à tous : elle est plutôt l’hoirie des traits particuliers de quelques ascendants que l’existence imprime à un être vivant, avant même qu’il soit né .

*

* *

De la fusion entre le principe de multiplicité qui caractérise l’individu et le principe d’unité de ce moi collectifrésulte le moi total qu’on appelle une personne (3). Or, c’est cette personne que sert la censure freudienne et c’est en elle qu’elle a sa source naturelle. Elle est ancrée dans l’homme, dans son intimité, et non surajoutée comme un greffon factice qui lui est imposé du monde extérieur. Elle répond quelque peu à ce que autrefois on nommait syndérèse, terme de la philosophie scolastique employé pour désigner la conscience morale innée qui distingue entre le bien et le mal. C’était une notion courante adoptée depuis saint Jérôme et qui fut maintenue même en dehors du monde des théologiens jusqu’au xvt » siècle; on la retrouve, par exemple, dans un Dialogue sur les lois d’Angleterre de 1531 où il est dit dans la belle langue du temps que « sinderesis is a natural [p. 101] power of the soule sette in the hyghest parte therof, mouynge and sterrynge it to good and abhorrynge euyll ».

Grâce à l’activité de la censure, — dont on a vu le zèle persistant s’opposer aux « instincts » au cours de l’analyse freudienne, — tout être bien portant, maintient son équilibre, sa stabilité psychique. L’école française de neuropathologie (dans le sens de pathologie des névrosés) semble admettre d’une façon implicite une telle manière Je voir lorsqu’elle formule la théorie selon laquelle la dissociation de l’âme des névrosés serait causée par une insuffisance de la « synthèse mentale »(Charcot, Janet, etc.). Nul besoin pour cela de faire appel à la « police » du milieu, lequel, hélas, n’est en réalité que trop souvent corrupteur plutôt que renfort de l’ordre harmonieux, du rythme naturel, inné et immanent à l’être sain d’esprit. Que chez le malade ce soit le cerveau, ou bien les glandes sanguines ou que ce soient encore les troubles traumatiques appelés psychogènes ou enfin la combinaison de tous ces facteurs qu’il faille incriminer, cela n’a rien à faire avec l’ordre de l’âme tel qu’il existe d’abord et qui en soi est une image infime du Dieu qui le créa parfait : il est par excellence l’intime union demens, notitia et amor, comme dit saint Augustin qui, tout émerveillé de la belle convergence de sa psychologie vers la reproduction de la Très Sainte Trinité dans l’âme, écrit : Miro itaque modo tria ista inseparabiiia sunt à semetipsis, et tamen eorutn singulurn quodque substan¬tia est, et simul una substantia vel essentia, cum relatioe dicantur ad inoicem. Le mens de la personne abrite, en les joignant, la connaissance diverse (notitia) et la toujours semblable humaine dilection (amor).

Mais tout cela pour Freud paraît ne pas compter. Fidèle à son concept de l’instinct tout-puissant à l’intérieur de l’âme, il préfère s’éloigner de ces réalités qui font de l’homme un être que peut toucher la grâce divine du Créateur. Il renverse la nature et par un artifice qu’il appelle le sur-moi il va tourner les faits. Mais comme il n’aimerait pas malgré tout, par son complexe d’Œdipe, rester l’apologiste d’un âge de fer cruel, semblable à celui dont parle Hésiode où « le père ne veut plus ressembler à ses fils, ni les fils à leur père », il s’est efforcé de mettre en évidence par une « superstructure » assez abstruse l’importance capitale du comportement moral. [p. 102]

Sans entrer dans trop de détails sur les vicissitudes des deux principes, de plaisir et de réalité, auxquels Freud a cru devoir opposer, pour finir, le principe de mort ou de destruction, il nous faut dire que le fondateur de la psychanalyse a réservé, dans sa conception de la structure de « l’appareil psychique », une place à ce qu’on a traduit par soi (Es) et dans lequel il voit le grand réservoir d’où jaillissent les instincts.

« Un individu est pour nous — dit Freud — un soi psychique inconnu (unerkannt) et inconscient (unbewusst) auquel s’adjoint superficiellement le moi »… Ce dernier est « « la partie du soi modifié par l’influence directe du monde extérieur par l’intermédiaire des perceptions conscientes (W-Bw), en quelque sorte une suite de la différenciation de surface. Il s’efforce aussi de faire valoir vis-à-vis du soi l’influence du monde extérieur ainsi que ses propres intentions ; il s’efforce de substituer le principe de réalité au principe de plaisir, qui règne sans entraves dans le soi. La perception joue pour le moi le rôle qui revient dans le soi à l’instinct (Trieb). Le moi représente ce qu’on peut appeler raison (Vernunft) et attitude réfléchie (Besonnenheit) par opposition au soi qui contient les passions (Leidenschften) ».

Or c’est sur le soi que viendra se greffer paradoxalement le sur-moi ou moi-idéal, — résultat en premier lieu de l’identification de l’individu avec son père, ou sa mère, car

« … on peut admettre un dépôt (Niederschlag) dans le moi comme résultat tout à fait général de la phase sexuelle dominée par le complexe d’Œdipe, dépôt qui consiste dans la confection de ces deux identifications en quelque sorte fusionnées. Cette modification du moi garde sa position particulière et elle s’oppose à l’autre contenu du moi comme un moi-idéal ou un sur-moi ».

Toute la confabulation qui sert à édifier cette thèse semble tirer sa source d’une constatation de Freud, —toujours observateur remarquable et objectif mais mauvais interprète, — d’après laquelle il y a des personnes

« … chez qui l’autocritique et la voix de la conscience (Gewissen), c’est-à-dire des manifestations psychiques estimées très haut, sont inconscientes et extériorisent les effets les plus importants inconsciemment; le maintien à l’état inconscient (Unbewusstbleiben) de la résistance au cours de l’analyse n’est donc nullement la situation unique de « genre ».

« Or, — poursuit l’auteur de la découverte de la censure, — cette nouvelle expérience, qui nous oblige, malgré notre intelligence (Einsicht) critique meilleure, à parler d’un sentiment de culpabilité inconscient nous embarrasse bien plus et nous pose de nouvelles énigmes, surtout si nous finissons [p. 103] par deviner qu’un tel sentiment de culpabilité joue pour un grand nombre de névroses un rôle économiquement décisif et oppose les obstacles les plus puissants à la marche de la guérison ».

Ces considérations que Freud a encore résumées très justement par la formule : « peut-être inconscient dans le moi non seulement le plus profond (das Tiefste) mais aussi le plus élevé », le conduisirent ainsi à son étrange sur-moi.

*

* *

Au lieu de s’apercevoir qu’il y a dans l’homme une pudeur, — la pudeur instinctive dont le R. P. de la Vaissière a parlé d’une si merveilleuse manière dans le beau livre qu’il a consacré à cette question, — pudeur qui « n’est pas un préjugé, un vestige de siècles passés, quelque production artificielle, mais le frein naturel d’un instinct », Freud s’évertue à mater son « Œdipe » par des « images » du dehors (vaterimago et tout ce qui s’ensuit) ; au lieu de voir cette pudeur et d’obéir « à l’avertissement que par la nature elle donne à l’esprit, tenir compte de sa direction et de ses conseils, pour réaliser l’épanouissement vrai de tout l’individu » (de la Vaissière), il ne voit, inné dans l’homme, qu’un penchant au « plaisir ».

Pour ceux qui savent que même la grâce, — la grâce donnée par Dieu, — ne vient pas contre nature, —gratia non tallit naturam sed perficit disait le grand saint Thomas, — les conceptions de Freud, biologiste inhumain, sont pour le moins, étranges et force leur sera donc de dire : non possumus. La nature humaine unit au corps une âme. C’est de l’existence de cette dernière, qui agit dans le corps et non pas sur lui, que doit tenir compte un médecin qui n’est pas vétérinaire, car — comme l’a écrit Mauriac —

« … étudiant des êtres lorsqu’ils sont au plus bas et dans la plus grande misère, il peut être beau de les obliger à lever un peu la tête. Il peut être beau de prendre leurs mains tâtonnantes, de les attirer, de les obliger à pousser ce gémissement que Pascal voulait arracher à l’homme misérable et sans Dieu — et cela non pas artificiellement, ni dans un but d’édification, mais parce que le pire d’une créature étant donné, il reste de retrouver la flamme primitive qui ne peut pas ne pas exister en elle ».

Certes la « société » a bien son mot à dire et on ne saurait trop insister sur ce point : mais que de fois, hélas ! — nous [p. 104] répétons la chose, — au lieu de renforcer ce qui « sommeille » dans l’être, l’exemple du dehors ne vient-il pas troubler la paix harmonieuse de l’âme de nos enfants ?

L’histoire même des névroses témoigne d’ailleurs aussi qu’il y a des réactions chez ces « malades psychiques », créées par l’ambiance. Qu’il s’agisse de faillite ou de protestation, le « refuge dans la maladie » démontre assez souvent que le symptôme morbide résulte d’un conflit entre les aspirations de la personne qui veut s’épanouir et l’incompréhension ou le déséquilibre du « milieu social ».

Ainsi par exemple, récemment encore (1935) des recherches effectuées par G. Giehm ont permis à ce neurologiste berlinois de formuler des remarques dans ce sens au sujet des phénomènes hystériques. Ayant soumis d’une façon systématique à un examen médical les époux des femmes malades qui présentaient des symptômes manifestes de cette névrose, il avait trouvé que, dans environ la moitié des cas, les hommes étaient aussi plus ou moins anormaux du point de vue psychique. Il s’agissait surtout d’individus indécis, mous, le plus souvent excessivement soucieux du sort de leur femme et qui par leur comportement avaient déclenché chez ces dernières la « protestation » morbide : l’enfant trop « cajolé » d’une façon tyrannique, n’est-il pas un « boudeur » ?

D’autre part, les obsessions et phobies de nombreux psychasthéniques — parfois des êtres « forts » ou plutôt « fiers » d’eux-mêmes, chargés de responsabilités peut-être exagérées, — que sont-elles sinon l’appel au prochain, qu’ils portent dans leur « moi collectif » mais dont l’existence leur échappe du fait que c’est à eux et à eux seuls qu’incombent les actions de contrôlé ? Ils deviennent anxieux, mal rassurés du cœur et la folie du doute les ronge à tout moment : à chaque instant ils veulent qu’on leur redise sans cesse que telle ou telle action – souvent des plus futiles — a bien été remplie. C’est eux encore qui forment l’armée des « claustrophobes » qui craignent la solitude et qui ne peuvent rester seuls dans un endroit, sans voir des gens autour d’eux. C’est le besoin de sympathie, de communion avec les « autres » — sans doute déformé — qui les font ressembler à ces enfants dont parle Herbert Spencer dans une de ses pages les plus touchantes. « Voyez ce petit assis sur vos [p. 105] genoux, — dit le célèbre sociologue— comme il approche ses jouets de votre visage pour que vous les puissiez considérer… Entendez les enfants qui entrent dans la chambre en criant : « Maman, regardez ceci ! Maman regardez cela ! … » Remarquez comment dans la promenade tous les petits courent vers leur bonne pour lui montrer la fleur qu’ils ont cueillie, lui faire voir qu’elle est jolie, lui faire dire qu’elle la trouve belle » (4)

D’une manière pathologique c’est cet enfant qui revit chez les psychasthéniques par trop isolés, en milieu « libéral » et qui n’ont pas trouvé d’écho à la voix de leur cœur (5). Ils courent, ils cherchent sans cesse leur centre de gravité, leur équilibre de l’âme. Car le père de l’adulte est, — comme l’a dit Wordsworth, — l’enfant qui est en lui. Chez l’être tout petit, notitia, mens, amor sont en accord parfait et c’est cette harmonie que l’homme doit conserver s’il veut le Paradis : c’est la parole du Christ qu’on lit dans l’évangile : Nisi efficiamini sicut parvuli.

Sur ces paroles divines nous nous arrêterons pour terminer ces pages de critique du freudisme.

Quelle que soit la réaction de ceux qui se sentiront visés, nous croyons pouvoir demeurer sans trouble, car le plus grand souci que nous avons gardé fut d’être « objectif ».

Nous ajoutons d’ailleurs, qu’à l’heure présente la psychanalyse n’en est plus à sa phase turbulente, — que nous avons vécue jadis un peu de l’intérieur. Nous pensons que, mieux qu’un éloge sans mesure ou un dénigrement haineux, une critique formulée en toute loyauté rendra un témoignage qui mettra dans la juste lumière un homme qui a si bien su observer les faits et y conforme mieux sa conduite que ses théories.

Dr A. STOCKER.

Genève.

Notes

(1) Je suis née non pas pour m’unir dans la haine, mais pour m’unir dans l’amour.

(2) Trad. V. Bérard.

(3) Nous rapprochons cette structure de la personne de la conception chrétienne en cette matière que le T. R. P. Gillet a magistrale mont résumée comme suit dans une page de sa Culture latine et ordre social : « Psychologiquement le moi se présente aussi à l’observateur sous deux aspects : d’un côté la personne (moi, je, personne c’est tout un) qui est principe d’unité, d’identité, d’activité ; de l’autre l’individu qui est principe de multiplicité, de passivité ». « Ces deux moitiés du » moi « collaborent à son activité totale, mais chacun le fait à sa manière, la personne activement, l’individu passivement. Dans la symphonie plus ou moins harmonieuse qui se dégage de la vie humaine consciente, où la personne et l’individu mêlent constamment leurs voix, c’est la personne qui lient le pupitre, donne le ton, bat la mesure et conduit l’orchestre. Car c’est elle, et elle seule, qui a conscience de ce qui se passe dans le moi total, qui est principe responsable de son activité, qui se sent libre, c’est-à-dire cause spontanée et indépendante de la vie mobile des états de conscience ».

(4) Cité d’après H. BREMOND. L’enfant et la vie, préface, p. 24.

(5) BERDIAEFF a fait observer qu’à la fin des « époques libérales » « l’homme éprouve une immense fatigue et il est tout prêt à s’appuyer sur quelque genre de collectivisme que ce soit, où disparaîtrait définitivement l’individualité humaine. L’homme ne peut pas supporter son abandon, sa solitude » (Nouveau Moyen Age).

LAISSER UN COMMENTAIRE