Paul Sérieux et Joseph Capgras. Délire d’interprétation et de revendication combinés. Roman et vie d’une fausse princesse. Extrait du « Journal de psychologie normale et pathologique », (Paris), septième année, 1910, pp. 193-225.

Paul Sérieux et Joseph Capgras. Délire d’interprétation et de revendication combinés. Roman et vie d’une fausse princesse. Extrait du « Journal de psychologie normale et pathologique », (Paris), septième année, 1910, pp. 193-225.

Une étude sur Hersilie Rouy.

Pour une introduction bio-bibliographique sur ces deux auteurs, très souvent associés, nous envoyons à notre : Notre bio-bibliographique sur Paul Sérieux et Joseph Caperas : Les folies raisonnantes. A propos du délire)uivi d’un essai bibliographique des publications de ces deux auteurs. [en ligne sur notre site]

[p. 193]

DÉLIRES D’INTERPRÉTATION ET DE REVENDICATION COMBINÉS

ROMAN ET VIE D’UNE FAUSSE PRINCESSE

Il est des individus éminemment représentatifs d’une espèce morbide et qui restent, pour ainsi dire, classiques dans la littérature psychiatrique. L’avocat Sandon, persécuteur de ministres du second Empire, l’abbé Verger, assassin de Mgr Sibour, archevêque de Paris, et quelques autres servirent à Falret pour établir sa conception des persécuteurs raisonnants. La femme, un moment célèbre, dont nous allons rapporter l’histoire, eût été, sans conteste, classée dans la psychose décrite par Falret, en raison de ses réactions de persécutée-persécutrice. Or, ces réactions qui, seules, avaient retenu l’attention étaient, en réalité, secondaires à un système délirant complexe. La lecture des mémoires et des lettres de cette malade prouve qu’elle est un exemple remarquable de cette variété de Délire d’interprétation dans laquelle nous avons réuni, sous le vocable de Délire de fabulation, les persécutés ambitieux non hallucinés qui se créent une destinée princière à l’aide d’interprétations fausses et de récits imaginaires (interprétateurs filiaux(1)).

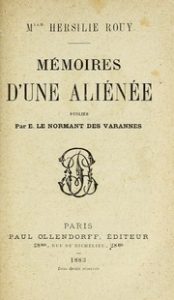

Ces mémoires forment deux volumes, d’environ 500 pages chacun, édités chez Ollendorff en 1882-83. Le premier, ayant pour titre : Mémoires d’une feuille de papier écrits par elle-même, a l’allure d’un conte fantastique ; c’est l’autobiographie fantaisiste d’une fausse princesse royale qui cache son vrai nom sous le pseudonyme d’Eucharis. Le second, donnant la clef du premier, s’intitule Mémoires [p. 194] d’une aliénée ; à côté d’interprétations et documents de première importance, il renferme le compte rendu, véridique malgré ses exagérations, des souffrances endurées par l’altesse apocryphe pendant un internement de quatorze ans, ainsi que le détail des multiples démarches entreprises, avec succès d’ailleurs, pour obtenir réparation des torts causés par cette séquestration illégale. Ces deux volumes furent publiés par les soins d’un admirateur enthousiaste.

Ces mémoires forment deux volumes, d’environ 500 pages chacun, édités chez Ollendorff en 1882-83. Le premier, ayant pour titre : Mémoires d’une feuille de papier écrits par elle-même, a l’allure d’un conte fantastique ; c’est l’autobiographie fantaisiste d’une fausse princesse royale qui cache son vrai nom sous le pseudonyme d’Eucharis. Le second, donnant la clef du premier, s’intitule Mémoires [p. 194] d’une aliénée ; à côté d’interprétations et documents de première importance, il renferme le compte rendu, véridique malgré ses exagérations, des souffrances endurées par l’altesse apocryphe pendant un internement de quatorze ans, ainsi que le détail des multiples démarches entreprises, avec succès d’ailleurs, pour obtenir réparation des torts causés par cette séquestration illégale. Ces deux volumes furent publiés par les soins d’un admirateur enthousiaste.

« L’histoire de cette personne est un drame mouvementé, plus terrible que ne l’aurait rêvé Alexandre Dumas. Le mystère ou l’intrigue, peut-être les deux, domineraient dans ce drame réel et poignant qui commence, dit-on, aux Tuileries, pour continuer dans le monde des arts, dans les asiles de fous, et s’achever dans une obscure retraite. » Ainsi s’exprime l’écrivain qui présentait au public les Mémoires d’une aliénée, témoignant de l’impression profonde que produisit sur ses contemporains « cette intelligence d’élite et cette volonté indomptable ».

Pendant presque toute la durée du second Empire, elle séjourna dans plusieurs services d’aliénés. Elle fut examinée par Calmile, Lasègue, Parchappe, Renaudin, Falret, Trélat, Lunier, Foville et bien d’autres qui tous émirent des diagnostics semblables : délire partiel, monomanie ambitieuse, folie raisonnante. Le certificat de Métivier la déclare atteinte de « monomanie ambitieuse : se dit Capet, née de la duchesse de Berry, au lieu et place du duc de Bordeaux qui lui a été substitué au moment de sa naissance. Elle réclame le trône de France ».

L’énergie, la ténacité de cette mégalomane triomphèrent de ces hautes compétences unanimes à l’affirmer aliénée. Non seulement elle obtint, au bout de quatorze ans, sa mise en liberté, mais encore le gouvernement finit par lui accorder, dix ans après sa sortie, une allocation de 12.000 francs et une pension annuelle de 3.600 francs.

L’énergie, la ténacité de cette mégalomane triomphèrent de ces hautes compétences unanimes à l’affirmer aliénée. Non seulement elle obtint, au bout de quatorze ans, sa mise en liberté, mais encore le gouvernement finit par lui accorder, dix ans après sa sortie, une allocation de 12.000 francs et une pension annuelle de 3.600 francs.

A vrai dire, pendant son internement, elle sut très habilement se taire et tromper en partie la sagacité clinique de ces grands aliénistes qui illustrèrent le milieu du XIXe siècle. Sans doute la reconnut-on mégalomane, mais on ignora la plus grande partie de son délire, et nous l’ignorerions encore sans la divulgation posthume de ses écrits.

Voici le portrait qu’en trace Trélat en 1854 ; elle avait alors quarante ans. [p. 195]

C’est une personne de taille peu élevée, ayant une figure intelligente, un front large, les régions pariétales développées… Elle porte la tête haute, a le regard assuré : ses cheveux sont coupés à la Ninon et frisés chaque jour à l’aide de nombreuses papillottes. Elle est parfaitement lucide. Non seulement elle répond juste aux questions, mais cause bien, parle agréablement de tout et beaucoup. Elle se dit musicienne, a composé des morceaux qui ont été publiés et se vendent chez les éditeurs. Sœur, dit-elle, d’un homme de lettres très considéré, elle a de nombreux amis dans la littérature, dans les sciences, dans les arts, dans le monde élégant de Paris, et, en effet, elle prononce un grand nombre de noms très connus…

Voilà ce qu’elle dit et elle y ajoute de nombreuses et intéressantes aventures, des paroles, des compliments et cadeaux de personnages distingués, d’ambassadeurs, de ministres, de Princes régnants, de Rois et d’Empereurs. Dans tout cela il y a le plus grand ordre et la plus parfaite cohérence ; les dates se suivent, les faits s’enchaînent. Toute demande a sa réponse immédiate, toute objection reçoit son explication satisfaisante ; à première vue Mlle R… n’est pas folle, c’est l’impression qu’elle produit sur les élève et sur les surveillantes. On a pour elle l’intérêt qu’inspire une victime…

En pénétrant plus avant dans l’étude et l’observation de Mlle R…, nous n’avons pas tardé à reconnaître que c’est une monomaniaque pétrie d’orgueil, prenant le nom d’Etoile d’or et attachant à ce nom l’idée d’une influence surnaturelle sur sa destinée. Pourvue de quelque expérience, elle cache avec habileté son délire…… On avait méconnu, ignoré plusieurs années sa situation (2).

Joséphine-Camille-Hersilie Chevalier-Rouy (3) naquit à Milan le 14 avril 1814. Son père, Charles Rouy, était un déséquilibré : d’abord épicier, il devint plus tard instituteur, mathématicien et astronome ; il inventa un mécanisme uranographique qui lui valut, au dire d’Hersilie, une notoriété considérable et le fit accueillir dans presque toutes les cours d’Europe. Sur la fin de sa vie il devint persécuté et mourut à soixante-dix-huit ans dans « la démence et le gâtisme ». Il avait épousé en 1788 une demoiselle Stevens dont il eut, deux ans plus tard, un fils, Daniel. Peu de temps après il confia cet enfant à son frère. Abandonnant sa femme, qui vécut jusqu’en 1830, il mena [p. 196] une vie d’aventures, eut plusieurs maîtresses et, vers 1813, épousa l’une d’elles, une demoiselle Chevalier. Sa bigamie resta toujours ignorée. De ce second mariage, il eut trois filles et deux garçons ; l’un de ceux-ci semble avoir également été un dégénéré. Hersilie est l’ainée de ces enfants naturels et adultérins que le père fit inscrire comme enfants légitimes ; l’état civil fut rectifié en 1845 sur la demande du fils du premier lit. Cette naissance irrégulière a joué le principal rôle dans l’élaboration du système délirant d’Hersilie ; elle a fourni l’idée directrice et les interprétations primordiales.

On ne sait rien de précis sur l’enfance d’Hersilie. Avec ses parents elle voyagea en Russie, en Pologne et dans différents pays d’Europe. La famille se fixa à Paris en 1823. Son père y posséda d’abord une situation assez brillante, puis, le bien-être diminuant, il fallut trouver une profession pour la fillette. Très intelligente et douée d’aptitudes musicales, elle fut admise au Conservatoire. A dix-sept ans, elle entra comme institutrice dans une famille riche qui habitait Blois. Elle parut s’éprendre du fils de la maison et, au bout de deux ans, quitta sa place. Après un séjour de deux ans à Londres, elle vint, en 1836, s’installer à Paris chez son père, donna quelques soirées musicales et fit plusieurs voyages en province jusqu’au mariage de sa sœur, en 1845. Cette jeune sœur épousa son neveu, le fils de son frère aîné.

A cette occasion, Hersilie entendit vaguement parler de bigamie, de faux, de formalités à éviter, de reconnaissance d’enfant naturel. Elle s’abstint pourtant de questionner son père, par crainte de l’affliger. Peu de temps après, Charles Rouy entre dans une maison de santé, et Hersilie, en froid avec son frère, livrée à elle-même, vit en artiste, tantôt dans la gêne, tantôt dans le luxe. D’après son frère, « elle contracta alors des relations avec une personne très haut placée dont elle se considérait comme la fiancée » ; elle en aurait eu, en avril 1848, une fille qu’elle perdit peu après. C’est à partir de cette époque qu’on remarqua chez elle des signes évidents de folie. La même année, le 20 octobre, son père mourait. Elle prit alors connaissance de ses actes de naissance et de baptême ; elle sut qu’elle était fille adultérine et sa belle-sœur lui déclarait qu’elle n’avait pas droit au nom de Rouy. Ce concours de circonstances déclencha définitivement les tendances interprétatives d’Hersilie. Elle a donc trente- quatre ans à l’éclosion de sa psychose. [p. 197]

Hersilie Rouy

La mentalité d’Hersilie la prédisposait de longue date aux conceptions ambitieuses. C’est une nature orgueilleuse, sentimentale et romanesque, prompte à embellir ou à travestir la réalité, à accepter tout ce qui satisfait sa vanité, tout ce qui rehausse sa personnalité. Le mirage de son enfance, ses promenades à travers l’Europe, les soirées des ambassades, ses succès d’artistes donnent à ses rêveries un aliment inépuisable. Elle croit se souvenir qu’on l’admirait tout enfant, elle passait pour un petit prodige, on n’avait d’yeux que pour elle, on la complimentait sur les belles boucles blondes qui auréolaient son visage, on l’appelait Stella d’Oro (Étoile d’Or). Bien plus, dans toutes les fêtes on lui réservait la place d’honneur. Quelle importance avait-elle donc ? N’était-ce pas le présage d’une destinée princière ?

L’imagination ardente et dévoyée d’Hersilie accueille avec empressement les légendes qui pullulent à son époque : légendes sur la mort de l’impératrice Joséphine, sur la survivance de Louis XVII. Hersilie prétend que Joséphine est morte empoisonnée « pour avoir affirmé devant le congrès des souverains les droits de l’orphelin du Temple », que Richemont est le vrai Dauphin et eut pour partisan Louvel qui voulut le venger en assassinant le duc de Berry. Elle adopte les fables qui courent au sujet de l’assassinat du tzar Paul Ier, de la fin d’Alexandre Ier, des aventures de don Pedro, empereur du Brésil, et de sa fille, la reine de Portugal, dona Maria. Toutes ces histoires deviennent pour elle matière à interprétation et elle les englobe plus tard dans son délire. Ayant entendu parler de Mitre, le président de la République Argentine, elle assuré avoir appris en 1848 que l’un de ses frères, que l’on disait mort, vivait à Buenos-Ayres sous le nom de Mitre ; c’est ce frère qui est l’homme d’État argentin et, sur la fin de sa vie, elle lui écrit pour se faire reconnaître.

La légende concernant la naissance de « l’enfant du miracle » l’intéresse par-dessus tout. D’abord elle voit une analogie entre la situation du duc de Berry et celle de son père ; comme celui-ci, le duc est bigame, car il a épousé Caroline de Naples sans pouvoir valablement rompre son premier mariage avec Anna Brown. Elle sait de plus que l’accouchement de la duchesse de Berry fut entouré de circonstances mystérieuses et que personne n’assista à la naissance du duc de Bordeaux. Elle insiste en outre à maintes reprises sur sa [p. 198] prétendue ressemblance étonnante avec la duchesse de Berry, ressemblance qui, affirme-t-elle, frappait tout le monde. Dans la suite, quand on l’accuse d’écrire des lettres délirantes à ce sujet, elle s’écrie : « Et pourquoi délirantes ? Est-ce parce qu’elles rappelaient une substitution dont tout le monde parlait depuis trente-cinq ans. Du moment où un peuple intelligent se fait l’écho d’une semblable légende, on doit s’attendre à voir, tôt ou tard, surgir la femme légendaire, que cette femme soit réellement la victime immolée au repos de l’État, ou une aventurière voulant exploiter la crédulité publique. »

Hersilie s’enthousiasme également des créations du romantisme. Les Mystères de Parisd’Eugène Sue font fureur en 1842-43 ; ils lui apprennent que les haillons d’une humble fille peuvent se transformer en manteau de princesse. Elle dévore les romans d’Alexandre Dumas et s’approprie en quelque sorte une scène de Monte-Christo : elle est la seule à comprendre son père aphasique, il converse avec elle par la fixation du regard ou le clignement des paupières ; ce même roman lui suggérera une histoire de mort apparente et de résurrection. Enfin elle n’échappe pas à l’engouement de son milieu pour le spiritisme. Elle consulte les tables tournantes, elle passe même pour un médium assez puissant. Sa certitude sur ce point est inébranlable. « Je ne comprends pas, dit-elle, la coupable légèreté d’hommes qui, au lieu d’examiner et d’étudier ces phénomènes qu’ils traitent d’épidémie cérébrale, tranchent avec leur imperturbable aplomb, en qualifiant de délire une conviction basée sur des faits réels et incontestables. » Ces séances de spiritisme ont contribué à l’élaboration de la psychose, en objectivant quelques-unes des rêveries d’une imagination maladive.

Si l’on veut préciser l’évolution du système délirant au cours de cette psychose, on se trouve bientôt arrêté par la multiplicité des interprétations rétrospectives. Hersilie prétend par exemple avoir prédit à longue échéance le désastre de 1870, alors que certains faits prouvent le contraire. Dans ses Mémoiresles mot : « j’ai su plus, tard » reviennent souvent. « Il me faut, dit-elle encore, remonter un peu haut dans mes souvenirs, pour rendre compte de faits assez bizarres dont l’importance ne me fut révélée que plus tard… Quand j’ai parlé de ces choses, ajoute-t-elle, je ne l’ai fait que pour repousser [p. 199] les accusations dont j’étais accablée et quand les événements m’en avaient prouvé la réalité. » A ces interprétations rétrospectives s’ajoutent des illusions de la mémoire, des rêveries morbides, des songes avertisseurs, des visions oniriques, des fabulations.

Malgré ces difficultés et les réserves qui s’imposent en pareil cas, les principales étapes du délire se trouvent signalées par quelques points de repère dans les Mémoires. En 1848, Hersilie vient d’apprendre qu’elle n’a pas droit au nom de Rouy ; elle prend alors celui d’Étoile d’or qu’on lui donnait dans son enfance et auquel elle n’attache encore qu’un sens mystérieux. Elle étudie ses actes de naissance et de baptême et demeure surprise de leur singularité. Dans l’original italien sa mère est appelée Marie-Henriette Chevalier ; dans la traduction française, elle est seulement Marie. Pourquoi ? Le traducteur a été payé pour commettre cette erreur volontaire et rendre plus obscures les ombres qui couvrent son origine. De plus, une des signatures est biffée et remplacée par une autre. N’est-ce pas bien louche ?

Des analogies de nom la frappent davantage encore et vont jouer le rôle prépondérant dans son système. Elle remarque avec stupéfaction qu’elle et son frère Télémaque ont eu tous deux pour parrain un « fils de feu Pierre », appelé ici Pétracchi, là Pétroman. D’autre part, ce nom de Pierre est presque toujours joint à celui de Marie donné à sa mère, comme un signe de ralliement. Que sont ces mystérieux fils de Pierre ? Ses lectures vont résoudre l’énigme et la conduire à des inventions du romanesque le plus étrange. Nous touchons ici à l’idée directrice du délire qui se fixera définitivement et ne se modifiera jamais.

Hersilie connaît l’histoire de l’Italie dont elle a retenu surtout les anecdotes dramatiques. Elle sait qu’au XVIe siècle le cardinal Petrucci ourdit un complot contre Léon X et fut étranglé dans sa prison sur l’ordre du pape. Petracchi ou Pétroman, c’est Petrucci, le descendant du fameux cardinal, dont les héritiers ont fondé une association secrète formidable qui se propose de détruire la religion et la société. Pour arriver à ses fins ténébreuses, Petrucci se sert d’individus sans nom, sans âge, sans pays. Hersilie est un de ceux-là : elle est l’esclave de Pierre corne l’était son père. La puissance de ce surhomme s’étend à toute la terre ; il tient dans ses mains les destinées [p. 200] de tous les empires ; c’est lui qui a commis tant de faux, tant de substitutions d’enfants dans les familles royales ; à l’heure de la révolution, il pourra ainsi faire surgir l’être fatal qui bouleversera le monde. Et pour remplir cette mission glorieuse et horrible, c’est elle, Hersilie, qu’il a choisie. Ces pérégrinations d’autrefois, ce faux état civil, ce changement de prénom de la mère, tout cela, en effet, n’est-il pas prémédité pour faire un jour de cette enfant ce qu’il plaira à Pierre qu’elle soit ? Dorénavant Petrucci, ce fantôme, va jouer pour Hersilie le rôle de la Fatalité : il domine ses actes, il la dirige et alternativement l’éclairé ou la plonge dans la nuit, suivant qu’elle cède ou résiste à ses ordres.

A l’en croire, ce terrible avenir lui fut révélé en 1849 par une inconnue, vêtue de noir, qui était déjà venue la voir à plusieurs reprises depuis 1840. Cette dame noire énigmatique, Hersilie la baptise Charlotte Johnson, baronne del Lago. Et ici la chose se complique et devient de plus en plus fantastique. Cette baronne del Lago n’est autre que le sosie d’Hersilie ou plutôt la véritable Hersilie. « Elle me montra, assure la malade, un écrit copié, me dit- elle, sur l’autographe de l’astronome Charles Rouy, déclarant que la fille élevée par Charles Johnson, esquire, sous le nom de Charlotte Johnson, était la fille reconnue par lui, Charles Rouy, en 1814, sur les registres de Milan; que, pour qu’elle fût riche, heureuse et héritât de Charles Johnson, qui n’avait pas d’enfant, il la lui avait abandonnée en toute propriété ; mais que si Pierre, fils de Pierre, son parrain la réclamait, elle était avant tout sienne, devait reprendre les noms des actes milanais et en subir les conséquences. » … Je restai confondue ! Ceci m’arrivait au moment où M. Claude Daniel m’écrivait de me déclarer enfant adultérin… où Désirée, sa femme, me disait que je n’avais pas droit au nom de Rouy… Et voici que je n’étais même plus du tout la fille de l’astronome, mais une inconnue à tous et à moi-même, substituée pour dérober la trace d’un autre et tromper… qui ? »

Hersilie poursuit quand même ses recherches au sujet de son acte de naissance et de celui de son frère Télémaque : « Ce qui surtout, écrit-elle, donne de la gravité à tout cet imbroglio d’actes, qui, lorsqu’on les étudie, paraissent faits pour être tous invalidés, c’est que Henriette Chevalier ne s’appelle pas Marie-Henriette, mais bien Jeanne- [p. 201] Henriette ; que cependant on affecta, en ce qui me concerne, d’appuyer sur le nom de Marie ; que d’autre part, sur un acte mortuaire fait à propos d’un jeune homme, mort assassiné à Marseille, et qu’on a dit mon frère, le nom de Marie Chevalier se retrouve comme étant sa mère, au lieu de celui de Henriette, et qu’enfin ce pauvre Télémaque est à Valparaiso avec une Marie Chevalier qui passe pour sa mère, et qu’elle parle d’une fille disparue qu’elle aurait eue de l’empereur Don Pedro Ier, ce qui fait que le nom de Pierrese trouve encore et toujours joint à celui de Marie… »

Ces étranges élucubrations ne lui apprennent pas quel est son véritable nom. A la réflexion elle se souvient qu’un jour la duchesse de Berry, entrant dans la boutique paternelle, regarda attentivement la jolie fillette blonde et l’embrassa en pleurant. Elle a d’ailleurs souvent entendu parler de sa ressemblance avec la princesse. Ne serait-elle donc pas la sœur de Henri V ? C’est un titre qu’elle s’octroie et dont elle a signé plusieurs de ses écrits. Mais, si le délire d’Hersilie resta bien systématisé en ce qui concerne le rôle de Petrucci, il n’en fut pas de même touchant sa propre généalogie. Semblable en cela à certains interprétateurs hésitants et perplexes, elle a oscillé entre plusieurs personnalités fictives. C’est ainsi que, se découvrant une ressemblance frappante avec la reine dona Maria de Portugal, fille de don Pedro, elle adopte cette nouvelle filiation et bâtit à ce sujet tout un roman compliqué. Petrucci a si bien embrouillé les fils de son histoire qu’elle n’arrive jamais à démêler entièrement l’écheveau et continue à se proclamer l’Inconnue. « On m’a attribué, dit-elle, plus de dix personnalités, d’après les ressemblances qu’on me trouvait. »

Une fable semble pourtant avoir eu ses préférences. C’est celle de sa substitution au bénéfice de Henri V. Sans doute le duc de Bordeaux est plus jeune qu’elle de six ans. Mais ne lui a-t-on pas appris qu’il existe deux Hersilie ? N’y-a-t-il pas eu une autre artiste de ce nom dont elle fut toute surprise d’apprendre les succès qu’on lui attribuait ? Dès lors rien ne démontre qu’elle soit réellement née en 1820. Et comme Hersilie « prouve tout ce qu’elle avance », elle exhibe un document qui semble bien irréfutable. Dans ses papiers figure, en effet, un acte sous seing privé revêtu de quatre signatures [p. 202] au nombre desquelles se trouve celle du comte J.-P. Petrucci et ainsi libellé :

Nous soussignés déclarons et constatons que la nommée Marie Chevalier, Suisse d’origine, vient de mettre au monde un enfant du sexe masculin ; qu’elle s’engage à nous le livrer, vendre et abandonner sans jamais chercher à savoir ce qu’il est devenu, ni le nom qu’il porte, ni le lieu où il est venu au monde ; elle étant arrivée audit lieu de son accouchement dans une voiture hermétiquement fermée, aux stores baissés, le soir, la figure couverte d’un voile épais ; devant s’en aller de même, quitter Paris sans descendre de voiture et sortir de France pour habiter jusqu’à nouveaux ordres dans le lieu où elle sera conduite par nous, pendant l’intervalle de six mois révolus. Nous déclarons remettre à Marie Chevalier la somme de quatre cent mille francs dont reçu par elle donné ; lui promettant de veiller sur elle et de ne la laisser manquer de rien tant qu’elle tiendra strictement sa promesse et ses engagements. Nous déclarons et reconnaissons que, la prudence l’exigeant, nous lui cachons le sexe de son enfant et la disons mère d’une fille, dont on lui donnera des nouvelles ou dont on lui cachera l’existence, selon le besoin. — Fait au château des Tuileries, le 29 septembre 1820.

Cette pièce impressionnante qui, aux yeux de certains, « apporte une révélation sur l’un des événements les plus mystérieux du siècle », n’est pas la seule que possédait Hersilie, ni la plus étrange. Elle en montrait quatre autres, non moins extraordinaires, savoir :

1° Acte démentant la naissance d’Hersilie. — Je déclare que la fille enregistrée cejourd’hui, 14 avril 1814, sous les noms de Joséphine-Camille- Hersilie, comme étant ma fille légitime, n’est pas ma fille ; qu’elle appartient au comte J.-P. Petrucci, autrement dit Petit-Pierre, fils de Pierre, envers lequel j’ai contracté de grandes obligations, de graves engagements, et qui m’a demandé de faire enregister cette enfant sous mon nom, pour lui donner un état civil et la cacher. — Fait à Milan, contrada Bassano Porone, le 14 avril1814, huit heures du soir. — Signé Charles Rouy.

2° Reçu de la petite Hersilie. — Je déclare avoir reçu cejourd’hui, 22 septembre 1815, du comte Joseph-Pierre Pétrucci, une petite fille devant porter les noms de l’enfant que j’ai fait enregistrer comme mienne le 14 avril 1814.

Je m’engage à la remettre entre les mains du comte J.-P. Petrucci, autrement dit Petit-Pierre, fils de Pierre, à sa demande ou à celle de toute personne qui se présentera munie de ce papier et de la moitié d’un assignat de cinq livres dont l’autre moitié est jointe aux actes reconnaissant l’enfant.— Fait à Milan le 22 septembre 1815, contrada Bassano Porone, neuf heures du soir. — Signé Charles Rouy. [p. 203]

3° Acte déclarant la mort d’Hersilie. — Nous, soussignés, déclarons que la petite Hersilie, dite l’Etoile d’Or, après une longue et douloureuse maladie qui l’a tenue trois mois au lit, est morte ce soir, 22 mai, au château de Stoupine, près Moscou ; qu’après l’avoir gardée sur son lit de mort quatre jours et quatre nuits ; qu’après avoir essayé de tous les moyens qui étaient en notre pouvoir pour la rappeler à la vie, nous étant assurés qu’elle n’existait plus, nous l’avons remise entre les mains de Pierre, fils de Pierre, qui, nous l’avait confiée et qui l’a emportée en son lieu — Stoupine, 22 mai 18… Signé : Ch. Rouy, Henriette Chevalier, Nathaly Ivan, dame de Bibikoff Nicolas Alexandroff, Joli, médecin.

4° Reçu d’une enfant devant remplacer Hersilie. —Je déclare avoir reçu de Pierre, fils de Pierre, Péter Petrowitch ; de Nathaly Ivan, dame de Bibikoff ; de Nadedjalvan, sa sœur, une petite fille devant prendre les noms et qualités de la défunte, sur la mort de laquelle nous nous engageons à garder le plus profond silence.— Les mêmes papiers et la même moitié d’assignat devant servir de billet à ordre pour remettre l’enfant susnommée au porteur, sans question, ni réflexion. — Fait au château de Stoupine, près Moscou, le 26 mai 18… — Signé Charles Rouy.

Quelle est la valeur de ces actes dont Hersilie déclarait avoir eu en main les originaux, mais dont elle ne montrait que des copies, revêtues, en outre, de l’étoile qui lui servait souvent de signature ? D’où proviennent-ils ? C’est chose impossible à établir. On peut admettre qu’Hersilie les a fabriqués elle-même. C’est l’hypothèse la plus vraisemblable. On sait, en effet, de façon certaine, que nombre de mégalomanes de ce genre, faux dauphins ou fausses princesses, fabulateurs mythomanes, ont forgé des documents qui leur servirent ensuite à démontrer le bien-fondé de leurs prétentions.

Quoi qu’il en soit, vers l’année 1848, en même temps que s’organise ce délire ambitieux, un délire de persécution très actif se développe. Après la mort de son père, Hersilie trouve suspecte la conduite de son frère à son égard ; il lit à haute voix le testament, mais refuse de le lui montrer, il s’empare d’un anneau d’or qu’elle s’attendait à recevoir. Une discussion s’ensuit et Hersilie rompt toutes relations avec son frère, sa sœur et son neveu, mais elle ne tarde pas à s’apercevoir « qu’ils trouvent moyen d’avoir de leurs connaissances parmi ses habitués, qu’ils se montrent fort curieux de ce qui la concerne. » De 1848 à 1854 les interprétations fausses se succèdent. On la soumet à une étrange investigation, on la surveille, on l’espionne; on vient chez ses concierges demander ce qu’elle fait, où elle va, qui elle [p. 204] reçoit. Ses lettres arrivent décachetées ou maladroitement recollées. On lui offre des places d’institutrice ou une retraite dans un couvent. On lui envoie des livres de piété, en l’engageant à les lire, à se calmer. On lui adresse sous différents noms des marchandises qu’elle n’a pas demandées. Elle reçoit quantité de lettres avec des suscriptions étranges, telles que celle-ci, dit-elle : A Madame la comtesse Hersilie Rouy, de Moulalme-Petrucci. On veut donc rendre sa position équivoque, l’embrouiller, l’empêcher de trouver son vrai nom. Ses neveux viennent parler à la concierge et celle-ci fait semblant d’être effrayée quand elle entre chez Hersilie. Sa bonne l’épie et va médire d’elle au dehors. Elle devient pour tout le monde un objet de curiosité ou d’effroi. On trame un complot. Apeurée, elle cesse de donner des leçons et s’enferme dans sa chambre. Le commissaire, averti par les concierges, vient frapper à sa porte et, comme elle ne répond pas, fait ouvrir de force par un serrurier : nouveau sujet de craintes. On veut la faire disparaître, la rendre folle, l’anéantir. Plus que jamais elle consulte les tables tournantes et ne mange presque plus. Des amis préviennent son frère, un médecin vient l’examiner et la trouve agenouillée devant des boîtes recouvertes de draperies noires et entourées de cierges allumés. Elle est conduite à Charenton.

Ainsi se réalise la prédiction de la « dame noire ». Son internement est une épreuve inéluctable, il entre dans les plans de Petrucci. Dorénavant elle ne sera plus Rouy, mais Chevalier ; on change son état civil, on change même son prénom : Joséphine remplace Hersilie ; c’est dans l’ordre des choses, n’est-elle pas l’Inconnue ? Et quand on lui demande de mettre sa signature au bas d’une pièce administrative, elle n’y appose qu’une étoile (allusion à son nom d’Étoile d’or). Nous verrons plus loin comment Hersilie se conduisit dans les asiles ; pour le moment suivons simplement le cours de ses idées délirantes.

Elle interprète donc sa séquestration comme un emprisonnement ordonné par Petrucci. Un jour elle reçut la visite d’un « pseudo-docteur Chevalier », qui venait prendre des nouvelles de sa santé. Par une de ces illusions de reconnaissance fréquentes dans le délire d’interprétation, ce visiteur n’est autre, pour elle, que Petrucci et il lui tient, à l’entendre, des propos étranges. Revenant sur la fameuse mission dévastatrice dont il l’a chargée, il lui parle à peu près en [p. 205] ces termes : « Nous touchons aux temps prédits pour l’accomplissement de l’œuvre du Trépassé. On verra sourdre de partout des êtres sans individualité propre, soulevant des réclamations d’identité, d’état civil, agitant des questions de droit. A leur tête nous placerons un être sans nom et la grande révolution s’accomplira. Ce sera l’œuvre de l’Antéchrist. L’Antéchrist, ce sera toi. » Hersilie proteste, refuse et s’attire la colère de Petruci qui s’écrie : « Tu m’as déçue, tu dois être punie. Tu seras enfermé dix ans ; si au bout de dix ans tu ne m’appelles pas, je t’abandonne irrévocablement. » Et, changeant de ton, il ajoute : « L’étoile sera votre signature et votre nom l’Antéchrist ; partout où vous passerez, vous devrez mettre en évidence ce nom redouté. » Ce titre fascine et en même temps épouvante Hersilie ; elle l’adopte pourtant, mais parfois, afin d’en amoindrir la valeur, elle se donne celui de Polichinelle.

Dix ans s’écoulent durant lesquels elle subit dans différents asiles des tortures atroces (interprétations au sujet des chambres qu’elle occupe, des incidents qui se produisent, etc.). Il est probable que pendant ce temps son imagination brode de plus en plus et accumule les fabulations. Au bout de dix ans, la prédiction de Petrucci s’accomplit. Un soir (elle était alors à l’asile d’Orléans), on entend le bruit de pierres qu’on taille, les malades s’agitent, un christ est renversé et pousse comme un gémissement ; sur une pierre on découvre le dessin d’une étoile et d’un croissant. Alors Petrucci surgit encore sous les traits d’un inconnu. Il lui reproche d’avoir accolé des sobriquets ridicules à un nom fait pour inspirer la terreur, puis il reprend ses projets de destruction. Mais elle refuse de le servir. Elle préfère souffrir, car sa souffrance arrête le châtiment prêt à s’appesantir sur la France et sur l’Univers.

Quelques années après, vivant en liberté, Hersilie continue à interpréter les événements actuels : guerre franco-allemande, Commune. C’est l’œuvre de Petrucci. Quels maux épouvantables ne vont pas encore s’abattre sur elle et sur la France ! Peu de temps avant sa mort, certains indices lui font prévoir de nouvelles et terribles persécutions à son endroit, et annoncer qu’on prémédite de l’anéantir : « J’ai échappé jusqu’ici à tous les dangers, écrit-elle alors, mais je vais en courir de si terribles que je n’y survivrai sans doute pas. «

Ce délire a donc évolué progressivement pendant trente-trois ans [p. 206] sans jamais amoindrir les facultés intellectuelles. L’organisation des interprétations et des fabulations amena la formation d’un roman compliqué dont nous avons signalé les parties principales, et dont il nous reste à décrire sommairement la systématisation. Voici, largement émondé, le récit de l’existence imaginaire de cette Inconnue, depuis sa naissance jusqu’à son internement. Nous conserverons ici les pseudonymes employés dans les Mémoires d’une feuille de papier, c’est-à-dire pour elle Eucharis, pour son père Georges Champigny.

Georges Champigny vivait heureux auprès de sa jeune femme. Quinze jours après son mariage, un inconnu vint lui dire : « Tu es bigame, il dépend de moi de te faire condamner aux galères. Rien n’arrivera si tu me jures une obéissance absolue. Tu es mon esclave, ne l’oublie pas. Je suis ton maître Pierre, fils de Pierre, que tu trouveras toujours sur ta route. Pour aujourd’hui appelle-moi le comte Petrucci. » Un an après, Petrucci revient et ordonne à Georges de faire enregistrer comme sienne une enfant du nom d’Eucharis, née le 14 avril 1814. Georges avoue cette situation à sa femme qui accepte de servir de mère à l’enfant. Un an après seulement, il prit cette fillette élevée jusque-là dans un château par une gouvernante et des serviteurs russes. Eucharis était une enfant d’une précocité et d’une intelligence remarquables; petite et délicate d’aspect, elle cachait des muscles d’acier sous sa peau fine et rosée ; sa vivacité, son adresse et sa force étaient extraordinaires. On appelait la fillette Stella d’Oro, nom qui devait avoir pour elle un sens mystérieux, car il la faisait obéir aussitôt.

Un soir, au milieu d’une brillante réception, Petrucci survient encore à l’improviste et ordonne à Georges Champigny de partir incontinent pour la Russie. Il lui tient ce discours : « Je suis Pierre, fils de Pierre le Trépassé, l’un des huit exécuteurs testamentaires qu’il a chargés de faire prévaloir sa volonté sur les ruines du monde ancien. Je suis un membre du tribunal suprême qui dispose des empires et des trônes. J’ai toute l’Europe dans ma main. Nul des héritiers des monarques régnants ne peut succéder à son père sans ma permission, car j’ai, comme pour Eucharis, le moyen de les déclarer bâtards ou légitimes, de les remplacer par des créatures à moi, d’en faire des instruments dociles ou de les briser à ma volonté. » [p. 207]

Au moment du départ, un saltimbanque enlève subitement Eucharis au grand émoi de la famille. Il la conduit dans un bois où Pierre l’attend et lui dit : « Tu seras un jour une héroïne. » Puis il la conduit sur le bateau où ses parents ont la surprise de la retrouver paisiblement endormie.

Sur le quai de débarquement, à Saint-Pétersbourg, les voyageurs remarquent une blondine de deux ans accompagnée par une femme qui ressemble singulièrement à l’ancienne gouvernante d’Eucharis. Cette enfant se nomme Lily ou le Lys. Georges Champigny acquiert en Russie une situation magnifique ; il est reçu au palais et Eucharis joue avec les grandes-duchesses. Un jour, dans un bal, Eucharis revoit le saltimbanque qui l’a enlevée : c’est Petrucci. Il tient par la main la blonde Lily placée à côté d’une grande poupée de cire qui est le portrait frappant de l’enfant. Petrucci présente Lily à Eucharis en ces termes : « Stella d’Oro, voici une petite sœur que le grand maître de la police vous donne. Regardez-la bien pour la reconnaître quand vous la retrouverez un jour. »

Peu de temps après, on va visiter dans les environs de Moscou une dame d’honneur de la tzarine qui a une sœur ressemblant étrangement (encore !) à la gouvernante de Lily. Le lendemain on trouve Stella d’Oro morte dans son lit. Arrive aussitôt Petrucci qui fait signer à Georges Champigny l’acte de décès d’Eucharis, puis place le cercueil sur son cheval et disparaît. Il revient pour donner à Georges une autre enfant remplaçant la défunte : c’est Lily qui prend le nom d’Eucharis.

Franchissons plusieurs années, marquées par de nombreux épisodes. Eucharis-Lily a grandi ; elle n’a pu se marier, sur la défense de Petrucci, elle a refusé d’épouser un noble portugais pour lequel la reine dona Maria lui avait envoyé des ambassadeurs (allusion probable à l’amour contrarié d’Hersilie), elle s’est fiancée à Hermosa, c’est-à-dire à l’Inconnu. Un jour, revenant de Londres, elle trouve dans sa chambre une inconnue, vêtue de noir, envoyée par Petrucci. La conversation s’engage : « Je vous apporte, dit l’étrangère, l’annonce d’une haute destinée, de malheurs inouïs, inconcevables, mais avec le moyen de les surmonter, de vous en faire un piédestal, de remuer le monde jusque dans son fondement, d’arriver à la gloire, à la fortune. — Qui êtes-vous? s’écrie Eucharis épouvantée. [p. 208] — Je suis Eucharis Champigny et en voici les preuves », et elle lui fait lire les actes qui démontrent à la malheureuse Lily qu’elle est un être sans nom. Puis Stella d’Oro conte l’histoire de son prétendu décès dans un château de Russie : on l’endormit en lui faisant absorber quelque chose qui avait un goût étrange. A son réveil, elle se trouva couchée dans une boîte de velours noir, elle était habillée en blanc et couronnée de roses. Petrucci penché sur elle lui faisait respirer un flacon. « Où suis-je ? demanda-t-elle. — Tu es avec moi, Stella d’Oro, Eucharis est morte pour tout le monde. Je t’ai ressuscitée pour t’avoir à moi, toute à moi. Nous visiterons tous les pays. Partout, tu seras souveraine et tu n’auras qu’un seul maître, moi ! »

Eucharis I (Stella d’Oro) revient plusieurs fois chez Eucharis II (Lily) ; autant la première est énergique et fière, autant la seconde est douce et timide. Et la première tient à la seconde des discours qui la terrorisent. Elle lui révèle quatre individualités différentes en sa même personne. Elle lui raconte la naissance du duc de Bordeaux; il en résulte que Lily est la fille de la duchesse de Berry que Petrucci conduisit en Russie. Elle lui prédit l’avenir et lui parle encore de sa mission formidable : « Celui, dit-elle, à qui Pierre laisse saisir le pouvoir est un aiglon dégénéré ; il ruinera la légende impériale ; son nom sera en exécration à la France humiliée et vaincue… L’œuvre du Christ est usée. Tu es celle qui doit accomplir les conditions du testament du grand cardinal. Tu seras l’Antéchrist et tu referas l’œuvre tentée il y a dix-huit cents ans. » Effroi de Lily qui tremble à la pensée de ce sombre destin. Enfin, prise de pitié pour la candeur de cette jolie blonde, Stella d’Oro décide de se substituer à elle, d’accepter les épreuves qui lui étaient réservées. De la sorte celle qui fut séquestrée n’est pas Hersilie Rouy, tout en l’étant !

En présence de cette double Hersilie, on pourrait se demander s’il ne s’est pas produit ici, comme dans certains délires systématisés, un dédoublement de la personnalité, une rupture entre le passé et le présent qui aurait conduit la malade à imaginer l’existence d’une seconde Hersilie différente de la première. Ce n’est guère probable. D’abord ces dédoublements de la personnalité s’observent de préférence dans les délires hallucinatoires ; ils ont une base cénesthésique qui se traduit par des troubles de la sensibilité générale ou bien ils résultent d’hallucinations psycho-motrices verbales. Or il est [p. 209] certain qu’Hersilie ne fut pas hallucinée ou du moins elle ne présenta que des hallucinations épisodiques ; jamais en outre elle n’accusa de persécutions physiques. De plus, les délires systématisés avec dédoublement de la personnalité s’accompagnent le plus souvent de réactions bizarres, d’attitudes singulières, de procédés de défense étranges, de néologismes ; ils aboutissent progressivement à une désagrégation de la personnalité et se dissocient dans une démence plus ou moins caractérisée. Nous savons au contraire qu’Hersilie conserva jusqu’à son dernier jour une allure correcte et ne fut jamais atteinte d’affaiblissement intellectuel.

D’autre part, quand on lit le second volume de ses Mémoires, moins encombré que le premier d’interprétations délirantes et de fabulations hétéroclites, on reconnaît aisément qu’en réalité Hersilie s’est surtout prise pour une inconnue dominée par un personnage énigmatique, qu’elle a varié dans ses explications, qu’elle s’est lancée souvent dans des suppositions fantastiques, mais que jamais elle ne s’est crue vraiment dédoublée. Comme certains interprétateurs, elle a imaginé, plus ou moins tardivement, l’existence d’un sosie et il semble que cette création surprenante soit due à une sorte d’amour-propre et de pudeur : elle a cherché par là, d’une manière subconsciente, à effacer une page lamentable de sa vie, voulant d’abord nier la présence d’une Hersilie dans les asiles d’aliénés et ensuite excuser sa conduite à l’égard de sa famille. Les explications qu’elle fournit elle-même à ce sujet sont assez caractéristiques. Elle écrit, en effet, en 1868, à une de ses bienfaitrices :

J’étais chez Mlle Rouy, chargée de ses affaires. On devait l’enlever ; je l’ai sauvée ; on m’a enlevée à sa place et on m’a forcée d’être elle… Je ne veux pas qu’on souille un ange ; Hersilie était un ange ! Je veux qu’on sache bien que ce n’est pas ellequi a été traînée dans les asiles ; je veux qu’on sache bien que cette famille Rouy l’a jetée à la douleur, lui a enlevé ce qu’elle avait gagné à la sueur de son front, l’a avilie, perdue, déshonorée, ruinée, entendez-vous bien, Madame ? et que je l’ai sauvée, moi ! en me sacrifiant, et en apportant à la face de tous la preuve des crimes de cette famille… Hé bien ! écoutez-moi encore, Madame : je dénonce la famille Rouy à la justice : je déclare que Marie Chevalier a vendu son fils au moment de l’accouchement vrai ou faux de la duchesse de Berry, et que j’ai eu les pièces en main. Et vous voulez que ce soit Hersilie qui dénonce son père, que ce soit elle qui dénonce ce frère indigne qui l’a fait enlever ? Joli et [p. 210] charmant rôle que vous donneriez à jouer à un ange de dévouement et d’amour filial !…

Telles sont les divagations fantaisistes de cette fausse princesse. Nous avons omis bien des détails, mais nous en avons assez dit pour justifier le diagnostic, Délire de fabulation : nous constatons, en effet des interprétations délirantes multiples, des récits imaginaires et romanesques, une mythomanie secondaire et accessoire, l’absence de troubles sensoriels, autant de signes qui caractérisent les interprétateurs filiaux.

Rentrons maintenant dans la réalité et suivons Hersilie dans les asiles. Elle va s’y montrer sous un tout autre jour. L’éclat d’une destinée princière semble s’éclipser et s’il brille en quelques rares instants, il se voile vite de réticences ou de restrictions. La malade tente même des explications spécieuses pour donner le change et empêcher de prendre au sérieux ses conceptions ambitieuses que nous savons profondément ancrées dans son esprit.

Aussi apparaît-elle presque uniquement aux médecins qui l’observent comme douée d’un orgueil démesuré et surtout d ‘un caractère insupportable, leur suscitant mille difficultés ; quelques-uns hésiteront à la certifier aliénée.

*

* *

Hersilie fut internée la première fois le 8 septembre 1854 à l’âge de quarante ans. Le médecin qui délivra le certificat usa d’une ruse pour la conduire à Charenton, mais eut le tort de signer lui-même, contrairement à la loi, la demande de placement. Hersilie saura tirer parti de cette faute. Elle resta trois mois dans le service de Calmeil. Il semble qu’elle ait présenté à cette époque un épisode hallucinatoire aigu. Calmeil la considère comme atteinte de « monomanie avec hallucination de plusieurs sens et particulièrement de la vue ; elle se croyait possédée par un esprit magnétique et en butte à des persécutions secrètes… Vers le 1er septembre elle commença à se montrer tout à fait indifférente à ses intérêts ; elle avait laissé de côté ses leçons… La domestique essaya de la raisonner, mais il paraît que la malade l’effraya par son attitude et la violence de ses propos. » Néanmoins, ajoute Calmeil, « elle conservait la faculté de raisonner [p. 211] d’une manière suivie et même spécieuse sur les matières étrangères à ses convictions délirantes ». Cette bouffée de délire sensoriel est le seul accident de ce genre qui ait jamais été noté dans les nombreux rapports rédigés sur ce cas. Remarquons en outre qu’Hersilie a vivement protesté contre ces affirmations ; elle reconnaît s’être occupée de spiritisme, avoir cité des songes qui l’ont avertie d’événements futurs, avoir avoué des apparitions oniriques, mais elle prétend n’avoir parlé qu’au figuré d’une voix intérieure venant de Dieu, ‘la voix de la conscience ».

Au commencement de l’année 1855, Hersilie fut transférée à la Salpêtrière. Nous avons vu que Trélat la cite comme exemple de folie lucide ; il insiste en outre sur l’acrimonie de son caractère. « Elle se plaint avec aigreur, dit-il, cherche à tout embrouiller, à tout entraver par des mensonges, monte la tête de ses voisines, les pousse à l’indiscipline et à la révolte. » Elle causa tant de désordre que Trélat se vit forcé, au bout de trois mois, contrairement à ses habitudes, de prier Métivier de la recevoir dans sa division. Dès le début, Hersilie dissimule si bien que Métivier se propose de la mettre en liberté. En réalité, elle, n’en continue pas moins à réclamer son nom, réparation, justice. Elle glisse à des ouvriers des lettres disant « qu’une inconnue était arbitrairement séquestrée à la Salpêtrière ; qu’il était impossible de se procurer aucuns papiers la concernant ; que c’était la fille de la duchesse de Berry, à laquelle on avait substitué un garçon, etc… » Au dire d’Hersilie, elle ne parlait ainsi que pour attirer l’attention sur elle. Alors, ajouta-t-elle, « un véritable état de siège fut organisé. L’ouvrage des ouvriers fut interrompu. Aucune sorte de papier ne put plus pénétrer dans la section. On fouillait les malades, le service, jusqu’aux parents des malades. On enlevait le papier qui recouvrait le chocolat, etc. » Ses compagnes manifestent en sa laveur ; elle apprend que le dehors se remue et qu’on veut l’enlever la nuit.

Sur ces entrefaites, Métivier estime qu’elle « est calme, régulière, peut travailler et que, quoiqu’elle conserve encore quelques aberrations, elle peut sortir de l’asile pour essai ». Hersilie est mise en liberté le 19 octobre 1855 à six heures du soir. Elle se fait conduire directement à la préfecture de police ; on l’adresse au commissaire du Palais, lequel, s’apercevant qu’elle ne paraît pas « jouir de ses [p. 212] facultés mentales » l’envoie à l’infirmerie du dépôt. Le lendemain, sur un certificat de Lasègue, elle est réintégrée à la Salpêtrière dans le service de Métivier, qui la passe aussitôt dans celui de Falret. A la suite de récriminations multiples, elle est placée aux agitées, et Falret finit par demander son passage dans une autre maison. Elle fut transférée à l’asile de Fains (1856).

« Mon transfert à Fains, écrit Hersilie, donna un exemple de la singulière fascination que j’exerçais sur les gens de condition inférieure… Ma présence produisit une immense sensation aussi bien sur les sergents de ville, qui maintenaient la foule curieuse se pressant autour de nous, que sur cette foule elle-même, qui m’accueillit par un murmure de compassion… chacun voulait s’approcher de moi, me parler, tant la pitié était grande… Au moment où le convoi allait partir, les hommes d’équipe, leur chef en tête, vinrent avec émotion me dire adieu, au revoir, me souhaiter un bon voyage, un heureux retour ; toutes les mains se tendirent vers moi. »

A l’asile de Fains, Hersilie, tout en cachant ses conceptions délirantes, ne tarda pas à élever contre tout ce qui l’entourait les mêmes plaintes qu’à la Salpêtrière.

C’est, dit le Dr Auzouy, directeur de l’établissement, la malade la plus insupportable que j’aie jamais connue…, il me faudrait plus d’une semaine pour relater les ennuis qu’elle me causa… Cette femme occupant, quoiqu’elle fût indigente, des chambres de pensionnaires, ne cessa de répandre dans la contrée où nous étions, les plaintes les mieux fondées en apparence, les plus fausses en réalité sur l’insalubrité des logements qu’elle occupait… Elle avait réellement connu autrefois des dames du monde, à qui elle ne manqua pas de s’adresser et de demander aide et protection contre les persécutions que, disait-elle, je lui faisais subir. La femme d’un haut fonctionnaire arriva un jour chez moi, contenant à peine son indignation. Mlle C. R… lui avait écrit une lettre portant pour épigraphe : « De ma glacière », dans laquelle j’étais accusé de vouloir la faire mourir de froid… Je n’eus pour apaiser cet orage qu’à montrer la chambre de Mlle R… ; je fis même plus, j’obtins pour Mlle R… une chambre au midi. Elle occupait à peine ce nouveau domicile, qu’elle écrivait à une autre amie : « De la fournaise où je brûle… de l’étuve où je fonds… » Quand elle eut mis à bout ma patience, j’essayai de la priver d’encre, de plume et de papier ; je ne pus y réussir ; elle avait pour encre une dissolution d’extrait de réglisse, le sang qu’elle faisait sourdre d’une piqûre, le sang de ses règles ! D’une paille elle faisait une plume, le linge remplaçait le papier, et, malgré toute surveillance, elle inondait le département de ses publications ….. Elle demanda à [p. 213] changer d’asile ; j’appuyai sa demande avec bonheur, parce que si Mlle R… était pour moi la cause de tracasseries continuelles, elle était aussi une cause permanente de désordre pour toutes ses compagnes.

Elle fut envoyée à Maréville en octobre 1857. Là, ses conceptions délirantes prirent le même cours : le régime alimentaire y était détestable, l’air fatal et sa vie en danger si l’on ne l’envoyait promptement dans un autre asile.

Comme à Fains, dit Alfred Broc, elle accablait les autorités des réclamations les plus injustes et les mieux articulées et je sais jusqu’à un illustre maréchal de France dont elle sut, un instant, attirer l’attention. Inconsciente des bons procédés dont on l’entourait, elle ne trouvait partout que vexations et manque de respect. Je ne la vis jamais occupée qu’à réclamer le mieux quand on avait tout fait pour lui procurer le bien. Personne, je crois, n’a écrit avec plus d’assurance : « une intelligence comme la mienne… une femme aussi douce que moi ». En 1854 elle se disait Étoile d’Or ; en 1860 elle signait l’Antéchrist ; cela signifiait venue avant le Christ. A son orgueil se joignaient une susceptibilité extrême et l’amour de la vengeance le plus effréné ; le seul chagrin qu’elle manifestait parfois, c’était de n’avoir pu nuire. Réduite à donner des coups d’épingle, elle ne les ménageait à personne et les appliquait avec une habileté remarquable (4).

Hersilie écrivait beaucoup à Maréville, mais elle avait soin de cacher toutes ses élucubrations. On put se procurer seulement une enveloppe cachetée portant pour suscription : Secret de ma confessionet contenant, entre autres papiers, une Déclaration d’amour à l’Antéchrist. En 1862, elle adresse la lettre suivante qu’un intermédiaire dévoué mit à la poste :

A Sa Majesté l’Impératrice Eugénie.

Asile de Maréville près Nancy (Meurthe), 27 mai 1862.

De mon donjon.

Madame,

Avant d’en appeler à la noblesse française, avant que d’instruire une famille infortunée du sort de l’une de ses enfants plus malheureuse encore que sa malheureuse famille, c’est à vous, à l’Empereur, votre auguste époux, que je m’adresse, Madame, et j’ose espérer, pour moi comme pour tous, que ce ne sera pas en vain. [p. 214]

Après l’assassinat du duc de Berry, la duchesse, sa femme, mit au monde un fils et une fille.

Il n’est pas nécessaire, Madame, de vous rappeler la position de la famille royale en ce moment, pour que vous compreniez la nécessité absolue de sacrifier la pauvre fille au repos de la France.

Elle fut donc enlevée du palais des rois et soustraite à la vue de la nation.

Cependant on avait vu emporterun enfant, et le secret n’en put être si bien gardé que le bruit d’une substitution ne prît la place de la triste vérité.

Cette enfant fut embarquée au Havre, pour la Russie, fut remise entre les mains du grand-maître de la police à Saint-Pétersbourg, et après avoir passé quelques années enfouie dans une campagne aux environs de Moscou, elle fut renvoyée en France avec une famille richement rémunérée.

Elle passait alors pour un membre de cette famille faisant partie de la bourgeoisie, et par conséquent ne pouvait attirer sur elle l’attention générale.

Malheureusement, par unecomplication de circonstances, l’aisance procurée à cette famille fit bientôt place à la gêne, et comme elle ne connaissait pas les parents de l’enfant… la pauvre petite subit toutes les cruelles vicissitudes de ses parents improvisés, à l’insu de sa royale famille.

Car c’est en Russiequ’on a remis l’enfant au sieur Charles Rouy, qui s’est engagé à la faire passer pour sa fille, et ce Français, en acceptant, ainsi que sa femme, ce dépôt fragile, crut obliger une grande dame russe ou portugaise.

Bientôt même, la croyant pour toujours abandonnée, et sans autres parents et amis que ceux que sa destinée lui avait donnés, il la regarda comme sienne.

Cependant l’enfant grandissait, Madame ; sa ressemblance frappante avec la duchesse de Berry étonnait tout le monde, et rappelait malgré soi le souvenir des bruits fâcheux qui avaient circulé lors de sa naissance.

Sans la position honorable de la famille Rouy, sans deux frères et une sœurdu même père, sans l’éloignement surtoutde l’astronome au moment où ces événements s’étaient accomplis, on aurait eu des doutes…

Bientôt on fit disparaître, l’un après l’autre, les deux frères de la jeune fille ; on maria sa sœur avec une reconnaissance d’enfant naturel, pour ne pas produire l’acte de naissance.

… Et lorsque l’astronome, seul protecteur de la jeune abandonnée, fut. mort, n’osant pas proposer à celle qui était involontairement entrée dans sa famille de quitter le nom qu’elle avait reçu deceluiqui l’avait élevée avec tendresse, on l’enleva ; on la fit disparaître dans une de ces bastilles qui ont survécu au régime déchu ; on l’enferma dans un asile d’aliénation mentale, en jetant à ceux qui en sont chargés le nom de Chevalier, de parents inconnus.

Instruite de son sort et de sa naissance par celui qui l’avait emmenée [p. 215] hors de France et qui avait suivi sa destinée, l’infortunée pria les magistrats français de lui venir en aide, de vouloir bien examiner ce qui la concernait, de la prendre sous leur protection et de lui donner un nom la mettant à l’abri de tout danger.

On traita ses réclamations de rêve d’orgueil, de folie ambitieuse ; on la jeta brisée dans les lieux les plus infects, les plus bruyants, les plus horribles ; on la priva de nourriture, de vêtements ; on la traîna dans des bouges, dans des cachots, dans des donjons ; on l’appela indigente avec mépris ; on lui fit épuiser toutes les privations, toutes les douleurs, la privant même de linge pour se changer dans des sueurs glaciales et nerveuses, d’autant plus douloureuses que le froid est plus vif et qu’elle passe dans ce donjon son hiver sans feu et sans lumière.

Ne pouvant résister, dans l’état où elle est, à tant de cruautés, elle vous supplie, Madame, de lui venir en aide, en adoucissant son sort et en priant S. M. l’Empereur de donner des ordres à son sujet.

Elle n’a pas demandé à naître ! Le malheur de sa naissance ne peut lui être reproché comme un crime, et elle espère, Madame, que votre bonté lui épargnera la douleur d’en appeler à ceux qui l’ont reniée… peut-être même en la croyant morte-née…

Inconnue elle a vécu, inconnue elle voudrait finir, si votre impériale bienveillance voulait la sauver d’en appeler à la publicité.

Daignez, Madame, agréer mes profonds respects.

HERSILIE,

Sœur du roi Henri V.

Cette lettre montre que tout en se conduisant surtout comme une persécutrice et comme une habile dissimulatrice, Hersilie n’en continuait pas moins à nourrir ses rêves de grandeurs, à développer son délire de fabulation. Elle témoigne également de la correction et même de l’agrément du style.

En décembre 1862, l’asile de Maréville cessant de recevoir les aliénés de la Seine, on fit choix pour Hersilie de l’asile d’Auxerre « comme étant l’un des plus jolis asiles de France », dit-elle. Le certificat de transfert la déclara atteinte de « manie chronique ; idées de grandeur, se dit fille de la duchesse de Berry, renie sa famille ».

A son arrivée à Auxerre, Hersilie est favorablement impressionnée par cet établissement coquet, bien aéré et sans murs, création récente d’Haussmann ; le régime est succulent et abondant ; le service est purement laïque, ce qui la satisfait ; elle en a assez des religieuses. Mais « il n’y a pas de médaille sans revers », et elle ne voit bientôt [p. 216] que celui-ci. Très rapidement elle se montre de nouveau, comme partout ailleurs, réticente et persécutrice.

Sa dissimulation est extrêmement habile ; elle semble se moquer la première de son délire. Croit-on vraiment qu’une personne aussi sensée qu’elle puisse se croire l’héritière d’un trône ? On ne voit donc pas qu’elle plaisante et qu’elle raille ; ce sont les médecins, c’est le public qui lui attribuent chaque jour des noms imprévus. C’est une vaste comédie qui se joue pour la maintenir internée. Et alors elle s’affuble de titres et de noms chimériques. Dans ces multiples fantaisies, il y a évidemment une part d’ironie volontaire en même temps que la manifestation de ses tendances hypomaniaques ; mais il entre aussi bien des interprétations ; tout en essayant de tromper les médecins, elle traduit la variabilité de ses conjectures successives touchant son origine. Signe-t-elle Moulalme, c’est en souvenir de ces lettres troublantes aux suscriptions étranges, qu’elle interprétait, en 1854, comme de funestes présages. La signature l’Antéchrist exprime encore « sa foi en une invincible prédestination ». En réalité, elle se croit toujours le mystérieux exécuteur des volontés de Petrucci. Si ceux qui l’observaient avaient pu vaincre sa résistance opiniâtre, ils auraient compris que c’est le fond même de sa pensée orgueilleuse qu’elle trouvait exprimée dans ces vers adressés au Dr Poret, directeur de l’asile d’Auxerre :

Je vous offre l’honneur pour vous donner la mort ;

Mon baiser est un meurtre et mon sourire un crime ;

Je suis votre démon, le Dieu vengeur et fort ;

Qui croit être mon maître est bientôt ma victime !

Je vous trompe sans cesse et nul ne me connaît.

Ma parole est un piège et ma fureur, mensonge ;

Mon silence un écueil . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Et je n’ai plus au cœur d’amour que pour ma haine !

SATHAN DE Moulalme.

L’Antéchrist.

Hersilie, à Auxerre, continue également à se plaindre de tout ; elle écrit à tous les hauts fonctionnaires, non seulement pour réclamer sa sortie, mais pour accuser le personnel des pires forfaits : les malades sont odieusement maltraités, les cellules sont des geôles effroyables ; surveillantes et infirmières ont une conduite scandaleuse. [p. 217] Le médecin ne tarde pas à se lasser de ces dénonciations que l’on pourrait croire exactes. Dès le mois d’avril il demande qu’on le débarrasse de cette pensionnaire intraitable et qu’on l’envoie ailleurs comme elle le demande. On lui répond que cette malade a été dans tous les services une cause incessante de difficultés et « qu’un nouveau déplacement serait inefficace à procurer à cette infortunée les adoucissements qu’elle en espère ». « N’y pouvant plus tenir », le Dr Poret se décide alors à la déclarer guérie. Il écrit au préfet le 15 juin 1863 :

… Quelque mal fondées que soient les plaintes de cette aliénée, elles finiraient néanmoins par faire un tort considérable dans l’opinion publique, pour le pensionnat qui est une des principales ressources de l’asile….. Je viens en conséquence, vous prier, Monsieur le sénateur, d’avoir l’extrême obligeance d’ordonner la sortie de Mlle Chevalier Rouy de l’asile d’Auxerre, pour cause de guérison, attendu qu’il y a chez elle lucidité des facultés intellectuelles et liberté morale. Elle demande d’ailleurs sa sortie, prétendant qu’elle est depuis huit ans séquestrée illégalement (5)…

Le préfet surseoit d’abord à la sortie à raison de lettres menaçantes écrites récemment par la malade au préfet de police. Le Dr Poret maintient son opinion au sujet de la guérison et attribue ces menaces à la méchanceté profonde dont Hersilie a déjà donné des preuves nombreuses. En fin de compte, la sortie est autorisée à la condition que Mlle Rouy sera accompagnée « pour être remise au Directeur de l’Assistance publique ».

Hersilie sort donc de l’asile d’Auxerre le 27 juin 1863. Deux surveillantes la conduisent à Paris dans les bureaux de l’Assistance publique, où on lui offre de travailler dans un ouvroir. Voyant dans cette proposition un prétexte pour la claquemurer encore, elle refuse, et va s’installer dans une chambre d’hôtel avec, pour toutes ressources, les trente francs qu’on lui a donnés. Aussitôt, elle commence ses démarches pour rentrer en possession de ce qu’on lui a pris. Elle écrit au préfet de la Seine, va au parquet, cherche à retrouver d’anciennes connaissances, inonde le médecin qui l’a fait interner de « lettres plus déraisonnables les unes que les autres ». Elle n’obtient aucune réponse. Mais, en revanche, elle entend un tel [p. 218] concert de plaintes sur le gouvernement qu’elle en reste stupéfaite. « Ah ! si nous avions quelqu’un à notre tête, disait-on. Un jour qu’elle faisait l’aumône à une pauvresse, un homme en blouse, regardant autour de lui d’un air farouche, l’accoste et dit : « Éloignez- vous, Madame ; votre bonté pour cette pauvre femme pourrait lui -être fatale… », et il ajoute en s’approchant d’elle : « Si nous avions quelqu’un à notre tête ! » Cet homme me connaît-il, pense Hersilie. Cette occasion si désirée, ce chef, ne pourrait-ce pas être moi ? Qu’avait-il fallu à Rome ? Une Lucrèce, une Virginie ? « Alors elle écrit à la baronne Haussmann une lettre virulente :

A Madame la Préfette de la Seine.

Paris, 3 juillet 1863.

Madame la Préfette,

La police ne sait rien de ce qui se passe. Elle ignore, ainsi que les administrations, qui elle a sous la main ; elle ne s’occupe de constater, ni le nom, ni l’identité des personnes qu’on transfère de département en département, sur un arrêté de M. le Préfet de la Seine et sous sa responsabilité.

Voilà neuf ans qu’on me fait forcément jouer, à visage découvert, sous la garde des autorités civiles et judiciaires, le rôle du masque de fer dans les maisons de l’État.

Entrée en France sous le nom de Charlotte Johnson, j’ai épousé sous ce nom le baron Del Lago, attaché à l’ambassade d’Autriche. Je me suis mariée sous ce nom au comte Pierre Petrucci. J’ai été artiste sous le nom d’Hersilie Rouy. On me promène officiellement de province en province sous celui de Joséphine Chevalier.

Ce que j’ai vu de désordre est horrible.

La souffrance du pauvre — que j’ai partagée — est affreuse.

On fait de vos asiles d’aliénés des cavernes de voleurs où on dévalise les gens de vos maisons de santé, des abattoirs et des oubliettes où les malades sont livrés aux insultes, aux coups, aux violences d’un service brutal et grossier ; où la terreur règne ; où on peut enfermer ceux qui se plaignent dans d’obscures cellules, dans des donjons, murer leurs fenêtres… torturer et tuer par le garrot ou par la douche en disant :

« Je réprime, et je soigne. »

Le peuple est mécontent ; il est prêt à se soulever dès qu’il aura quelqu’un à sa tête, et quand il saura que les médecins font des certificats de complaisance servant de lettres de cachet pour engloutir ceux qu’on craint ou qui gênent dans vos maisons secrètes.

Il fera sauter vos nouvelles Bastilles.

HERSILIE,

sœur du roi Henry V.

[p. 219] Le résultat de cette lettre ne se fit pas attendre. Hersilie fut conduite à la Préfecture de police et, sur un certificat de Lasègue, diagnostiquant manie raisonnante, conduite pour la troisième fois à la Salpêtrière. Elle n’était restée en liberté que cinq jours.

« Ma rentrée à la Salpêtrière, écrit Hersilie, y avait fait grand bruit ; on se succédait pour me voir ; aussi, au bout, de cinq semaines, étais-je envoyée à Orléans », avec un certificat de Falret disant : « Exaltation ; se croit fille de la duchesse de Berry ».

A peine entrée à l’asile d’Orléans, Hersilie redevient la réticente habile qu’elle n’a cessé d’être qu’au dehors. Le certificat de quinzaine du Dr Payen en fait foi. Elle n’a « présenté depuis son admission aucun trouble dans ses facultés intellectuelles, aucune incohérence dans ses idées qui ne se rattachent qu’au besoin pressant de recouvrer sa liberté ; nous ne saurions l’admettre comme aliénée qu’autant qu’une série de symptômes ou de documents précis sur ses antécédents, viendront confirmer une affection mentale dont nous ne trouvons aucun signe caractéristique ». Ah ! ce certificat, comme Hersilie en jouera plus tard. N’est-ce pas la preuve que le préfet aurait dû la mettre immédiatement en liberté, aux termes de la loi ? Encore une illégalité à son endroit. Si on l’a maintenue, c’est par raison d’État !

En octobre 1863, le Dr Payen modifie ainsi son appréciation première : « Malgré la lucidité que Mlle Chevalier met dans ses idées, dites ou écrites, nous pensons qu’il y a chez elle une folie d’orgueil, folie lucide, il est vrai, qui, aux yeux du monde, est difficile à admettre, folie de la pire espèce, en ce qu’elle est incurable et plutôt à charge aux établissements et aux médecins qu’au reste de la société. » Les années suivantes, Hersilie se montre de plus en plus exigente et irascible ; elle se plaint de tout service, de tout contact, du régime, du coucher, des domestiques. Le médecin supplie en vain l’autorité administrative de l’en débarrasser. Elle réclame la liberté à tout prix et menace de faire un mauvais coup. Elle écrit lettre sur lettre, s’adressant au préfet, au tribunal, au directeur du théâtre, au pasteur protestant et à nombre de personnes titrées.

On le voit, c’est toujours la même note. Dans tous les asiles on insiste sur cet orgueil démesuré, sur ce caractère difficile, sur ces exigences multiples ; on ne fait qu’une brève allusion au délire.[p. 220] C’est que ce délire, on l’ignore ; Hersilie ne le cultive qu’en secret ; elle se garde bien de le dévoiler à ceux qui en tireraient parti. On connaît bien la persécutrice, on ne sait presque rien de l’interprétatrice.

En 1866, survient un événement qui va prodigieusement servir Hersilie et causer de nouveaux ennuis au médecin. La malade se met en relation avec les administrateurs de l’hospice d’Orléans. Elle ne tarde pas à les séduire. Le receveur ne tarit pas d’éloges sur le compte d’une personne aussi sensée ; il s’irrite contré cette odieuse séquestration ; avec sa femme il gémit au récit d’une si grande infortune. Et Hersilie s’insinue peu à peu dans cette famille : elle écrit, elle pérore, elle argumente, elle persuade. Bientôt elle n’a plus de secrets pour ses amis dévoués ; elle leur confie ses plus intimes pensées ; ceux-ci en sont surpris un instant, mais une logique impérieuse a raison de leur résistance. Et ces braves gens de s’extasier devant cette martyre extraordinaire qui descend probablement des Bourbons. Aussi bien, qu’y-a-t-il là d’absurde ? Ne se souvient-on pas, à Orléans, d’une débitante de tabac qui portait, sur son corsage rapiécé, le grand cordon du Saint-Esprit. Cette déshéritée, reniée par sa famille, c’était l’illustre princesse Stéphanie de Bourbon-Conti (6). Et l’énigmatique Petrucci, si funeste à la malheureuse séquestrée, comment le prendre pour un mythe ? On a peut-être vu son parrain dans le Loiret ! « Sous le Consulat, en effet, un certain Pierre Petracchi, se disant fils de Pierre, et d’origine russe ou polonaise, étant venu à Orléans, fut considéré comme suspect et expulsé. » C’est ici le receveur qui parle et qui apporte l’appui de son érudition. La contagion mentale est complète et définitive. Le Normant des Varannes (c’est le nom du receveur) sera désormais le plus ferme soutien, l’admirateur enthousiaste d’Hersilie. C’est lui qui publiera et au besoin, sans doute, expurgera les mémoires de cette aliénée.

Mais d’abord on court au plus urgent : la délivrance de l’Altesse.

On agit sur les administrateurs, on intervient auprès des autorités locales. Des conciliabules ont lieu. On fait venir les actes de naissance de Milan, et chacun de reconnaître qu’Hersilie a dit vrai : il y a beaucoup d’équivoque dans ces papiers. Le médecin-adjoint se met [p. 221] de la partie ; il déclare hautement que Mlle Rouy ne lui paraît pas atteinte d’aliénation mentale. On s’étonne de l’aveuglement du Dr Payen ; on l’accuse de parti pris. Las de se voir en butte aux soupçons les plus outrageants, le médecin en chef cède enfin. Il signe un certificat de sortie.

Cette malade, écrit-il, quels qu’aient pu être ses antécédents maladifs et ses récidives d’aliénation mentale, qui ont provoqué ses séquestrations motivées et successives dans divers asiles d’aliénés, est actuellement dans un état de calme et d’apaisement relatifs qui nous font croire qu’elle peut être mise en liberté. La persistance de légères excentricités et de prétentions vaniteuses la laisse néanmoins inoffensive et rien ne fait présumer qu’elle puisse être, soit par ses paroles, ses écrits et ses actes, une cause de trouble et de danger. Nous concluons donc à sa sortie de l’asile, pensant que la continuation de sa présence en semblable lieu aurait besoin d’être motivée par de nouvelles manifestations maladives de sa part, faites en état de liberté au sein de la société.

Avec le succès, les prétentions d’Hersilie ont grandi. Elle n’entend pas être libérée traîtreusement. Grâce aux intelligences qu’elle a dans la place, elle obtient communication de ce certificat de sortie et aussitôt elle adresse aux ministres de l’Intérieur et de la Justice une plainte contre le Dr Payen ; elle s’indigne d’être chassée. Ses volontés, elle les dicte au directeur de l’Assistance : « Je veux : 1° que l’administration s’entende avec la justice et la préfecture pour prendre d’office mon affaire en main ; 2° être rendue libre par autorité de justice et non par le certificat de M. le docteur Payen, contre lequel je proteste ; 3° que l’administration me procure des moyens immédiats et honorables d’existence. » Elle est enfin obligée de sortir sur l’ordre du procureur impérial.

Le 14 novembre 1868, voilà donc Hersilie de nouveau en liberté et cette fois définitivement. Elle avait trouvé des protecteurs qui la préservèrent d’une réintégration probable. Elle recrute en effet rapidement des partisans nombreux à Orléans. Les journaux de la région narrent les odieuses persécutions subies par cette victime d’une déplorable erreur, d’un crime inouï. Elle devient l’héroïne du jour ; chacun crie au scandale ; tout le monde la plaint. Elle ne se laisse pourtant pas endormir par les fumées de la gloire ; de nouveaux combats l’appellent. Elle entre donc immédiatement en campagne pour obtenir réparation du préjudice causé par sa séquestration illégale. [p. 222]

Elle consulte un avocat, écrit au ministre et part pour Paris. Avec la recommandation du bâtonnier d’Orléans, elle se fait présenter à Jules Favre qui lui conseille de demander 100.000 francs de dommages- intérêts. Mais toutes les portes du ministère lui restent fermées. Un général se charge de remettre à l’Impératrice une lettre sollicitant une enquête.

De retour à Orléans, Hersilie écrit une nouvelle lettre à l’Impératrice. Celle-ci finit par lui accorder un secours de 500 francs. Cette légère satisfaction ne sert qu’à augmenter l’acharnement de la malade. Ses nombreuses réclamations attirent l’attention du gouvernement qui charge l’inspecteur général des aliénés, Constans, de l’examiner. Elle discute avec lui, se défend de s’être jamais attribuée une naissance royale, et Constans la laisse en lui conseillant de se taire et de se tenir tranquille.

Fort inquiète de la façon dont l’inspecteur va s’y prendre pour justifier l’administration, Hersilie revient à Paris et obtient une audience du ministre de l’Intérieur auquel elle adresse ensuite des vers de circonstance. Elle demande l’assistance judiciaire, réclame enquête sur enquête, se rend maintes fois dans les bureaux de la préfecture de police, court au commissariat, écrit au comte de Chambord, lance une pétition aux Chambres. Le rapporteur écoute ses doléances avec sympathie. Elle adresse enfin une plainte au criminel contre son frère et le médecin qui a délivré le premier certificat d’internement. Elle va elle-même défendre sa cause auprès de l’avocat général qui consent à la recevoir.

Survient la guerre de 1870. Hersilie abandonne un instant ses revendications pour composer un chant patriotique intitulé : Le Cri du peuple, dont elle arrange elle-même la musique ; voici la première des cinq strophes :

Accourons tous ! L’étranger nous menace ;

Dans son orgueil il lève un front hautain ;

Sur notre France il veut marquer sa place

Et nous tenir dans sa puissante main !

En combattant, apprenons-lui, mes frères

A respecter la force de nos bras

Courons, amis ! courons à nos frontières,

Pour le pays devenons soldats !

Courons, amis ! courons à nos frontières,

Pour le pays devenons soldats !

[p. 223] Elle cherche un éditeur pour ses couplets ; elle projette d’en donner deux mille exemplaires pour les blessés, d’en offrir à l’Impératrice, aux ministres, à tous les journaux ; Capoul prometde les chanter. Mais les défaites et la proclamation de l’état de siège vinrent tout arrêter. Entre temps, elle obtient, sur la demande du préfet du Loiret, un secours de 200 francs.

La paix conclue, Hersilie envoie une nouvelle pétition à l’Assemblée nationale. Cette pétition de quatre grandes pages est écrite en termes mesurés, sans trace de conceptions ambitieuses. Hersilie détaille ses malheurs, dit avoir été dévalisée par les employés des maisons de l’État et proteste « contre un état de choses livrant la liberté, le nom, la réputation, le bien de chacun, à la discrétion du premier venu obtenant le concours et la signature d’un médecin quelconque ». Elle rappelle l’intérêt que lui portent les députés du Loiret et particulièrement M. Cochery et Mgr Dupanloup qui connaissent son affreuse situation. Elle fait autographier ce factum et en adresse des exemplaires aux ministres, aux députés, aux journalistes.

A ce moment Hersilie est reprise pendant quelques mois d’idées de persécution très actives. Elle se croit espionnée, menacée et peut- être avertie comme en 1854. On prémédite de l’enlever, de la faire encore passer pour folle. Sa combativité s’en trouve accrue. D’ailleurs la presse entière, non seulement en France, mais en Belgique et en Angleterre, s’occupe de son affaire. Les articles sur les séquestrations arbitraires, sur les Bastilles modernes s’accumulent. On propose la révision de la loi de 1838.

Un député fait d’abord un rapport favorable à la pétition, puis, mieux documenté, se récuse. Le procureur général d’Orléans intervient en faveur de la malheureuse à qui l’on offre de fixer elle-même le chiffre de sa pension. Elle refuse : il faut que son affaire soit portée à la tribune. On lui accorde en 1874 une pension de 125 francs par mois. Qu’import ! ce n’est pas une aumônequ’elle désire, mais une réparation. Elle ne vend pas son silence. Elle insiste pour que sa pétition soit discutée. Elle veut « non pas un rapport ménageant l’un ou l’autre, mais un rapport mettant sous les yeux de tous les épouvantables tortures de vingt années de son existence ».

Un second rapporteur est donc désigné, et cette fois c’est bien [p. 224] celui qu’elle a rêvé. Il prétend démontrer qu’Hersilie n’a jamais été aliénée et il affirme qu’elle fut victime d’une séquestration arbitraire ; les médecins qui l’ont traitée sont vilipendés ; les certificats les plus formels et les plus détaillés sont qualifiés de « fatras incompréhensible » ; on leur oppose et on leur préfère l’opinion actuelle d’un maître d’hôtel ; les défaillances intellectuelles, les écarts d’imagination sont mis sur le compte du long séjour au milieu des fous, et même pour y avoir aussi bien résisté il faut une tête solide. Ce rapporteur n’ayant pas été réélu député, n’en continua pas moins ses démarches auprès des autorités. La pension est portée à 1800 francs en 1877 et enfin en 1878, le gouvernement octroie à Hersilie une allocation de 12.000 francs et une pension annuelle de 3.600 francs « destinés à l’indemniser des pertes qu’elle peut avoir éprouvées par suite de l’inobservation par l’administration des prescriptions de la loi du 30 juin 1838. »

Hersilie n’en poursuit pas moins ses revendications et ses appels à la presse. Les journaux s’occupent encore d’elle. Le Rappelpublie en 1880 un long article où l’auteur s’efforce de mettre en lumière les contradictions des divers certificats médicaux et conclut que cette infortunée a toujours été saine d’esprit.

Hersilie se disposait à attaquer en dommages-intérêts les successions de son frère et du médecin qui l’avait fait interner lorsqu’elle mourut d’une congestion pulmonaire en 1881, âgée de soixante-sept ans, n’ayant rien perdu de son activité physique et mentale. Par son testament, elle chargeait M. Le Normant des Varannes de publier ses Mémoireset de les faire servir à la révision de la loi de 1838 sur les aliénés, but dans lequel elle les a écrits.

*

* *