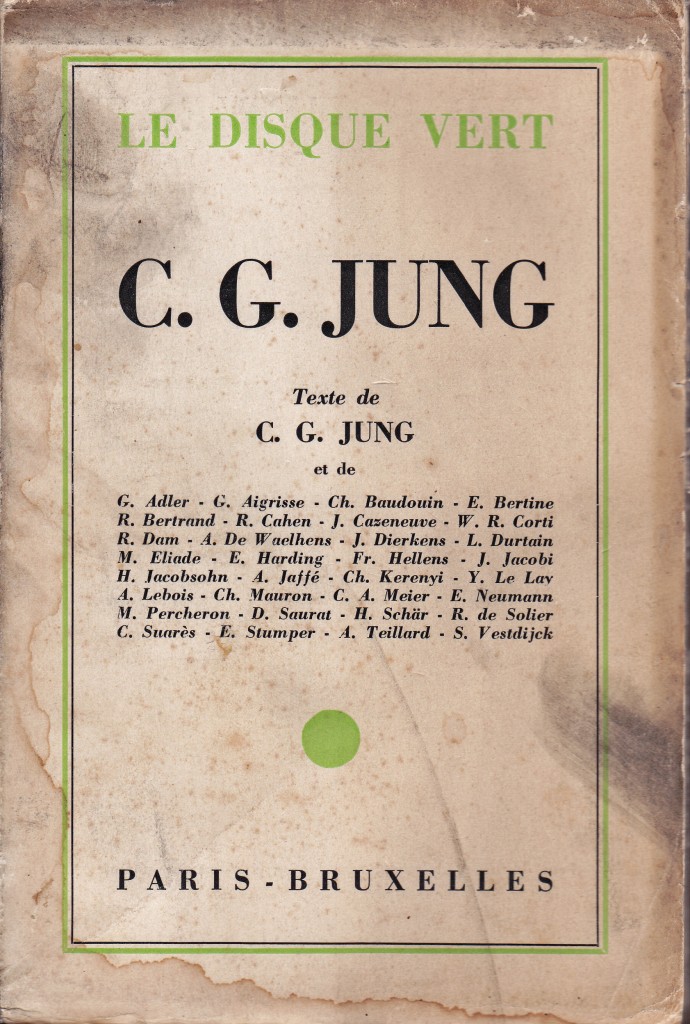

Carl Alfred Meier. L’incubation antique et la psychothérapie moderne. Article parut dans le périodique « Le Disque Vert », (Paris, Bruxelles), « numéro spécial C. G. Jung »,1955, pp. 119-137.

Carl Alfred Meier. L’incubation antique et la psychothérapie moderne. Article parut dans le périodique « Le Disque Vert », (Paris, Bruxelles), « numéro spécial C. G. Jung »,1955, pp. 119-137.

Il semble que cet article soit une reprise de celui édité en 1940, Antike Inkubation und moderne Psychotherapie. Repris et complète sous le titre : Der Traum als Medizin – Antike Inkubation und moderne Psychotherapie, en 1949.

Less travaux étudiant l’incubation sont très raas. Outre celui-ci, nous signalerons l’article sur notre site en deux parties :

— André Taffin. Comment on rêvait dans les temples d’Esculape. [Partie 1]. Article parut dans le « Bulletin de l’Association Guillaume Budé », (Paris), 4e série, n°3, octobre 1960, pp. 325-366. [en ligne sur notre site]

Carl Alfred MEIER (1905-1995). Psychiatre et psychologue jungien. Il est le premier président du C. G. Jung Institute de Zurich. En 1949, il succède à son maître à la chaire de professeur honoraire de psychologie à l’Institut fédéral de technologie de Zürich.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Par commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 119]

L’INCUBATION ANTIQUE

ET LA

PSYCHOTHÉRAPIE MODERNE

Permettez- moi de vous signaler que, pour vous faire un exposé plus aisément compréhensible, j’ai sacrifié ici tout l’appareil bibliographique ; je renvoie les lecteurs, qui souhaiteraient plus de précisions, à l’ouvrage que j’ai publié, sous le même titre que cet article, chez Rascher, à Zurich.

Depuis longtemps je me suis demandé s’il n’a pas existé, dans l’Antiquité, des préfigurations, voire des modèles de notre psychothérapie actuelle. Comme, dans l’Antiquité, tout ce qui était psychique était vécu, ressenti et en quelque sorte coulé dans un lit culturel, j’ai d’emblée orienté mes recherches vers l’étude des cultes antiques. Une première indication précise me sembla contenue dans un passage de Galien, dans lequel ce médecin, le plus célèbre de la fin de l’antiquité, se nomme fièrement θεραπευτής de son dieu paternel πάτριοϛ θεόϛ. Άοχληπι. Que signifie ce mot θεραπευτής ? Ce terme ne peut être qu’une dénomination première pour désigner un individu qui se préoccupe du culte, qui sert de façon culturelle un dieu. Dans cette perspective, les psychothérapeutes seraient des êtres qui seraient préoccupés du culte de la psyché. Rohde a déjà montré dans son ouvrage intitulé « Psyché » (1), ouvrage qui est encore inégalé, dans quelle mesure considérable toute la religion antique constituait un culte de la psyché. Quiconque appartenait à cette religion était richement pourvu en mesures et prescriptions destinées à assurer le salut de son âme.

Mais comment se présentaient les choses en cas de maladie ? Une seconde indication qui orienta le cours de mes pensées et de mes recherches me fut donnée par un rêve que fit une malade [p. 120] anglaise au cours d’une phase critique de son traitement. Le texte laconique de ce rêve était :

« Le meilleur de ce qu’il a créé est Epidaure. »

La malade ne put nous fournir aucun contexte associatif, comme cela est fréquemment le cas en présence de pareilles sentences dictées de façon apodictique. Mais j’avais appris que la malade avait fait un voyage touristique en Grèce, et j’attirai son attention sur le fait qu’il y a, en Argolide, une ville qui porte ce nom. Son attention attirée sur le fait, il vint soudain à l’esprit de la malade le souvenir d’un théâtre antique qu’elle avait visité là-bas et qui est le plus beau de tous les théâtres que les fouilles modernes ont révélés. Petit à petit émergea aussi le souvenir de l’Asklepieion, c’est-à-dire du Temple d’Esculape, auquel Epidaure doit sa célébrité. L’apparition du mot « Epidaure » au cours du rêve avait donc constitué une sorte de cryptomnésie (souvenir involontaire).

En étudiant ce qui était pratiqué dans les sanctuaires d’Asklepios, ou temples d’Esculape antiques, qui fonctionnaient comme de véritables hôpitaux, je trouvai rapidement une réponse à la question que je me posais et qui était de savoir ce qu’on pouvait bien faire dans l’Antiquité en cas de maladie : dans ce cas, ce n’était pas — comme nous serions en droit de le penser — le médecin antique ίητήρ ou ίητρόϛ ; qui apparaissait pour agir, mais uniquement un dieu ou un sauveur Σωτηρ, appelé Asklepios. Donc, ce n’était pas un médecin humain, mais un médecin divin, qui entrait en jeu. La raison de cet état de choses doit être cherchée dans le fait que 1’homme antique voyait dans la maladie l’effet, le résultat d’une action divine (τά θείον) qui ne pouvait elle-même être guérie que par une autre intervention de la même qualité, de la même essence, c’est-à-dire émanant d’un dieu. .

Dans les sanctuaires antiques, on pratiquait donc expressément quelque chose de comparable à notre homéopathie : une maladie, manifestement d’origine divine, ne pouvait être guérie que par une intervention divine, ce qui constitue avant la lettre une application du principe même de 1’homéopathie : similia similibus curantur. Lorsque la maladie, dans la conception qu’on en a, possède une si haute dignité, l’avantage est qu’on peut lui concéder des possibilités curatives. La maladie qui était donc une « divina afflictio » enfermait en elle-même à la fois son diagnostic, sa thérapeutique, et aussi son pronostic, pourvu qu’on sache avoir à son égard l’attitude précisément requise. Or, c’est le culte qui allait rendre possible cette attitude nécessaire, qui allait la préciser, culte qui consiste à abandonner tout l’art thérapeutique au médecin [p. 121] divin. Ce dernier est, à la fois, la maladie et le moyen de la guérir ; maladie et moyen de guérison, au fond, ne forment, ne sont plus, qu’une. seule et même chose. Parce qu’il est aussi, en lui-même, la maladie, le divin médecin est également malade, c’est-à- dire blessé ou poursuivi, comme Asklepios ou Trophonios : mais en tant que malade divin, il connaît en même temps la voie du salut. C’est à ce dieu que s’applique cet oracle d’Apollon (que Gœthe a repris dans son « Tasse ») « celui qui a blessé est celui qui guérit ».

Cela revient à dire que le dieu déclenche la maladie, qu’il est lui-même cette maladie, qu’il est donc lui-même malade, qu’il se guérit et guérit la maladie qu’il a dispensée et le malade qu’il a frappé. Curieuse chose ! En fait, en étudiant les données mythologiques, on constate qu’il s’agit d’un motif mythologique très répandu et que Wagner, par exemple, a utilisé dans Parsifal : la blessure ne sera cicatrisée qu’au contact de la lance qui l’a portée. L’exigence, dans le monde de l’analyse, que le futur analyste se soumette d’abord à une analyse personnelle, didactique, trouve dans ce mythologème son précédent, son modèle vieux comme le monde, modèle qui d’ailleurs montre que quiconque concevrait cette analyse didactique uniquement et rien que comme un processus d’apprentissage, de dressage quasiment scolaire, se méprendrait de façon radicale sur son sens profond, sa portée lointaine qui se perd à la fois dans le fond des âges et dans les soubassements psychiques ancestraux.

Tout au long de l’Antiquité, l’attitude que nous venons de décrire constituait le véritable art de guérir, à l’opposé de la médecine scientifique des Grecs qui, petit à petit et progressivement, était en train de prendre son essor et qui, par la suite, découvrit qu’il fallait lutter contre la maladie, maladie qui dès lors est une chose extérieure au médecin et qui ne l’atteint plus en rien. Vous savez que cette science médicale des Grecs fut, pour l’essentiel, l’œuvre d ‘Hippocrate et de Galien. C’est presqu’une farce de l ‘histoire que de constater que l’école de médecine d’Hippocrate, que la corporation des médecins de Cos, ne put renoncer, après la disparition de son fondateur, à organiser là même, sur place, un Asklepieion, c’est-à-dire qu’elle ne put à la longue échapper à la médecine théurgique. Dans le même ordre d’idées, constatons que l’illustre Galien’ n’a pas pu ne pas être né à Pergame, qui était à côté d’Epidaure, le centre le plus important du culte d’Asklépios. Or, c’est à Pergame que Galien a acquis sa formation philosophique et aussi sa première formation médicale. Si on le voit plus tard [p. 122] recommander à ses malades d’obéir aux injonctions divines plus qu’à celles des médecins, nous ne croyons pas nous tromper en attribuant cette recommandation à l’influence qu’il a subie à Pergame. Et quand nous voyons qu’Hippocrate dit dans son œuvre « De la bonne attitude d’un médecin » (τερί ίήϛ έξ ένυπνώοεοϛ) πεῥί εύρχημοσύνηϛ ίητρόϛ γάρ φιλόσοφοεοϛ ίσόθεοϛ « le médecin, qui est en même temps un philosophe et l’égal des dieux », nous croyons retrouver là le même esprit asklepéien. D’ailleurs, Galien se fait une gloire d’avoir été lui-même guéri par Asklépios d’une maladie mortelle, un « abcès », et d’avoir été déterminé dans sa vocation .de médecin par des rêves de son père.

Mais revenons au rêve que nous avons cité au début de cette conférence ; la suite de mon exposé n’est faite que des « amplifications » du mot-clé, du mot principal qu’il contient, à savoir : Epidaure. Car je crois avoir trouvé, grâce à celui-ci, de nombreux éléments qui nous décrivent ou nous font deviner ce qu’était, dans l’Antiquité, en cas de maladie, le culte de l’âme, culte qui peut passer pour un modèle antique de la psychothérapie moderne. Pour l’essentiel, je vous abandonnerai le soin de constater vous-même, chemin faisant, les parallèles frappants existant entre ces descriptions et notre situation psychothérapique actuelle. Je ne citerai de façon explicite les concordances relevées et qui s’imposent que dans les cas les plus importants, pour ne pas trop interrompre une description déjà, trop dense, et qui va, je le crains, vous demander déjà un effort soutenu d’attention.

La question qui se pose est donc celle-ci : que se passait-il à Epidaure ? Pour y répondre, il me faut malheureusement choisir des routes sinueuses et des détours, à cause desquels je dois vous demander, en m’en excusant, votre patience et votre bienveillance. Car on peut tout aussi peu répondre à cette question que, par exemple, à cette autre : « Qu’est-ce qui se passait à Eleusis ? » Ces deux questions, comme nous allons le voir, ont beaucoup d’analogie l’une avec l’autre. Le sanctuaire d’Epidaure est à neuf kilomètres à l’intérieur des terres de la ville d’Epidaure, dans l’Argolide. Ce sanctuaire remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ et demeura en activité, à travers plusieurs périodes d’épanouissement et de décadence, jusqu’au troisième siècle de notre ère. Il est constitué par un domaine sacré, clos par une barrière de pierres, sa divinité principale étant Asklépios. Le culte de celui-ci ne s’est éteint en d’autres lieux que vers le Ve siècle après Jésus-Christ, de sorte qu’ Asklépios a exercé son action thérapeutique pendant plus d’un millénaire. Epidaure fut et resta le centre du culte de ce dieu, bien que, par la suite, chaque [p. 123] ville importante ait fondé, comme par concurrence, son Asklépieion ; car Epidaure sut très habilement, en maintenant de façon sévère et rigide le rituel de translations, faire de tous les nouveaux centres des filiales de la maison-mère. Le transfert du culte avait toujours lieu par le transport d’un serpent sacré hors du sanctuaire d’Epidaure, donc par une sorte de translation du dieu dans sa manifestation thériomorphique. Seul Cos, qui se distinguait par son école de médecine, déclina, ce qui est caractéristique, cette filiation. Et cependant, l’Asklépion de Cos survécut de plus de deux siècles à la célèbre école de médecine du même lieu. Dans tout le monde antique, on finit par compter 320 cliniques d’Esculape qui étaient reliées, comme par des liens souterrains, à Epidaure.

Dans ce qui suit, je ne vais pas décrire l’activité générale d’Asklepios, mais seulement mettre en évidence les traits qui sont importants dans la perspective qui est la nôtre ici.

Asklépios, à l’origine, est un dieu ou un démon qui a précédé la culture grecque, comme les formes les plus reculées de son nom le montrent : Aischlabios, Aislapios, etc. Son sanctuaire le plus ancien a été probablement situé à Trikka, en Thessalie, qui malheureusement n’a pas encore été soumis à des fouilles. Pour l’essentiel, il possédait un oracle qui répondait aux questions les plus diverses. Il était donc essentiellement de nature mantique et chthonique, c’est-à-dire de nature divinatoire et terrestre. C’est ce que soulignent ses attributs qui sont des animaux : le serpent et le chien. Ses sanctuaires aussi sont toujours à proximité de sources et de bosquets (la forêt de cyprès d’ Asklepios à Kos et le bosquet Rufinique à Pergamone. Dans le mythe grec, Asklepios subit une métamorphose intéressante : il se transforme, de médecin mortel qu’il est encore chez Homère, en άμυμωνκί ητήρ, incomparable médecin, en démon ou héros chthonique qui fait des oracles, et finalement devient un dieu apollinien de l’Olympe. Un dernier développement possible serait la transformation d’Asklepios — sit venia verbo — en un dieu ou un saint chrétien, ce dont pourrait témoigner l’identité presque littérale qui existe entre les récits de guérisons miraculeuses dans les lieux de pèlerinages chrétiens de la fin de l’Antiquité, et les récits de traitements et guérisons consignés à Epidaure. L’Empereur Julien encore a nettement mis Asklepios en parallèle avec Jésus. Mais revenons à notre sujet.

Le démon primitif, obscur, se transforme dans les statues plus tardives en un homme barbu, ressemblant à Zeus, dont la qualité principale est la ήπιότηϛ — la douceur. Sous cette forme, Asklepios est réellement le fils d’Apollon qui, à cause de lui, porte à [p. 124] Pergame l’épithète de χαλλτεχνοϛ, c’est-à-dire « celui qui a un fils remarquable ». En tant que tel, Apollon avait un temple propre à Pergame.

Donc, pour nous résumer, originairement, Asklepios était un médecin mortel qui tenait son art de guérir du Centaure Chiron. Entraîné par ses succès considérables, il finit par oser tenter de réveiller des morts; c’était manifestement une transgression de la prévoyance divine; elle fut punie par Zeus : celui-ci fit assommer par des éclairs le thérapeute trop audacieux, ce qui détermina, disons des « mouvements divers » dans l’Olympe ; Apollon en voulut à Dieu-le-Père et en signe de protestation abandonna pour quelque temps l’Olympe, après qu’il eut, pour sa part, tué les cyclopes qui avaient forgé les éclairs de Zeus. Ceci eut pour Asklepios le résultat heureux et inattendu qu’il se dise lui-même accueilli dans le cercle des dieux de l’Olympe. Cette apothéose offrit naturellement, pour Asklepios, l’avantage, en tant que dieu salvateur, de pouvoir dorénavant sans cesse accomplir des miracles qui n’étaient plus liés à sa présence corporelle et mortelle, ni à son efficacité thérapeutique personnelle. Il put dorénavant procéder à des épiphanies, à des apparitions, et celles-ci dorénavant constituèrent son unique activité thérapeutique. Mais encore ici il va nous montrer, il va révéler sa nature chthonique originelle, en intervenant en tant que genius loci, en tant que dieu local qui n’accomplit ses guérisons miraculeuses qu’en certains lieux de grâce; cependant, il pouvait dorénavant faire découler sa nature d’oracle mantique de son père en Olympe Apollon, Apollon qui donna toujours des oracles, qui est un vieux guérisseur, et qui pouvait aussi envoyer la maladie avec les flèches que lui attribue la tradition mythologique. Il faut bien constater que l’art divinatoire et que l’art de la guérison sont encore aujourd’hui étroitement liés l’un à l’autre, non seulement dans le monde des guérisons miraculeuses d’ordre religieux, mais aussi dans les prodiges de guérisons purement médicales ; guérisons médicales qui, à cause de cela, resteront toujours un domaine délicat et controversé et qui, encore de nos jours, présentent des points d’accumulation locale. Quoique ceci semble bien léger et paradoxal, il s’agit de considérations tout à fait sérieuses, qui rendent compte d’un aspect du déroulement thérapeutique et, par exemple, du fait que certains malades ne font des rêves vraiment salutaires que lorsqu’ils sont en certains lieux. La métamorphose d’Asklepios que nous venons de décrire, et qui consiste pour l’essentiel dans un « ascensus ad superos « (une ascension vers les régions supérieures), me semble être, d’un point de vue psychologique, tout particulièrement intéressante: cette [p. 125] métamorphose semble nous dire que le médecin abandonne, grâce à une intercession divine, le sol terrestre, et que son activité se déplace pour s’exercer sur un ‘plan plus élevé. C’est-à-dire que, dorénavant, tout le décours thérapeutique va se dérouler sur un plan plus haut situé. Ce qui est curieux et hautement significatif, c’est de constater que le dieu conserve aussi, dans ses hauteurs, ses qualités chthoniques, bien marquées, comme nous le disions, par le symbole du serpent et du chien, et grâce auxquelles il effectuait, sur le plan terrestre, ses miracles de guérison, sans que ces qualités terrestres nuisent à son image olympienne. Il demeure donc fidèle, en dépit des grandes allures olympiennes qu’il va dorénavant revêtir au type du dieu chthonique, lié à un point déterminé. Ceci nous rappelle involontairement le passage suivant de la « Tabula Smaragdina » ; « Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum. » (Il monte de la terre au ciel, de nouveau descend à la terre et unifie les vertus des êtres supérieurs et inférieurs.)

Asklepios réunit donc en lui et incarne l’opposition homme-dieu, mais en outre il concilie également l’opposition du chthonique, du terrestre, et de l’Olympien. Nous n’en avons pas fini avec cela et avec les contrastes qu’il renferme et qu’il incarne ; il est également un παίϛ — un enfant, et un homme barbu. Il faudrait encore citer de nombreux contrastes de cette nature qui s’opposent deux à deux et qui, parfois, se trouvent moins réunis en lui-même que dans ses attributs et dans sa famille. Une des choses les plus importantes qu’il me semble falloir souligner ici, est le fait qu’on peut à peine l’imaginer et le représenter sans des accompagnatrices féminines, qui sont tantôt dans le rôle de l’épouse et tantôt dans le rôle de fille. Ainsi, par exemple, Epione (la douce), Hygieia, Panakeia, Jaso, etc. Hygieia, en particulier, cette vierge resplendissante, semble, si l’on en croit les statues, avoir des relations particulièrement bonnes avec le serpent d’Esculape ; on la voit souvent le nourrir. Dans son entourage, on trouve également des hommes, comme ses fils Machaon, celui qui blesse ou l’exécuteur, et Podaleirios, et en particulier Telesphoros, qui est un garçonnet, messager de l’accomplissement des choses, ou qui apporte l’accomplissement et la réalisation des rêves et des prières, c’est aussi un παίϛ.

Ce Telesphoros apparaît enveloppé d’une bizarre « bardocullus », une sorte de houppelande avec un capuchon, et ressemble au Kindl de Munich. II y a à Copenhague une statue de Telesphoros qui présente, caché sous une partie supérieure qu’on peut enlever, un phallus. Remarquons que Sarapis, le dieu guérisseur d’Alexandrie, [p. 126] ne peut pas plus se passer d’un nain ithyphallique, Harpokrates, qu’Asklepios ne peut se passer de Telesphoros. Ces nains ont beaucoup de ressemblance avec les dactyles idaïques et les Cabires. Telesphoros fut d’abord honoré à Pergame où régnait un très ancien culte des Cabires et où il fut désigné dans des inscriptions comme ξωοφόροϛ, c’est-à-dire comme porteur de vie et fertile. Car ces Cabires ont pris naissance lorsque des doigts divins plongèrent dans la terre comme mère et ils en ont gardé une force créatrice. C’est pourquoi ils appartiennent au dieu qui apporte le salut. Dans ce sens, ils incarnent la force créatrice du contact divin, du frôlement par un dieu. Lorsque Zeus guérit Io, la folle, en étendant sa main sur elle, vierge, elle mit au monde Epaphos ; c’est de là que vient l’épithète de Zeus, Zeus Epaphos : Zeus celui qui frôle.

Ainsi, la guérison était en même temps une fructification. Apollon agit comme dieu salvateur de façon analogue, et c’est pourquoi il a été nommé Appollon ύπερδέξιοϛ, Apollon qui étend les mains.

Il nous faut ici nous arrêter un instant à Sarapis, dont je viens de parler. Celui-ci, si on fait abstraction des saints chrétiens, est le seul dieu antique salvateur qui, avec Askepios, ait survécu de 400 ans à l’ère chrétienne. Tacite nous renseigne très précisément sur la façon dont il a été introduit en Égypte : ce fut l’œuvre de Ptsolemaus, le premier des Ptolèmées au début du IVe siècle avant notre ère. Il avait déjà été consulté, par incubation, avec succès par Alexandre le Grand, peu avant la mort de ce dernier. Une statue colossale fut alors, à cette fin, transportée en Égypte, venant de Sinope, sur la Mer Noire. L’image et le culte de Sarapis furent dès lors développés en Égypte, de la façon la plus syncrétiste, avec l’assistance du grand-prêtre égyptien Manetho et de Thimotheos, exégète d’Eleusis. Son image est ornée du modius (corne d’abondance), de rayons solaires, et présente ainsi les contrastes terre et ciel que nous avons déjà rencontrés à propos d’Asklepios. En Égypte, dans l’Alexandrie portée au syncrétisme, on le voit comme Osiris Apis — Usur ou Usar-Apî (d’ou son nom Sar-Apis), comme un dieu de la Terre, régnant sur les morts ; en Grèce, on l’identifie à Aesculape, comme nous le rapporte Tacite, car ses images portent le chien et le serpent. Les statues qui nous sont parvenues le confirment. Aussi ne faut-il pas s’étonner que son culte se retrouve à Rome et en Grèce. A Rome, 42 temples lui furent consacrés. Un nain qui l’accompagne présentait des organes génitaux énormes et une corne d’abondance, ce qui souligne puissamment son aspect créateur. En outre, ce nain porte son doigt à la bouche, ce qui indique sans doute le devoir mystique de silence et la discipline d’Arcane. Le traitement des malades dans [p. 127] les temples de Sarapis était pour l’essentiel identique à celui que nous allons décrire dans les temples d’ Asklepios.

Comme je l’ai dit plus haut, on sait fort peu de choses assurées sur les rites qui se déroulaient dans les sanctuaires d’Asklepios. Voici les connaissances fragmentaires et solides que nous avons : de près et de loin venaient des malades : ils se rendaient dans le sanctuaire qui se trouvait en général en un endroit très écarté, pour y rechercher la guérison, en particulier quand l’art médical avait échoué, ou lorsque la maladie paraissait sans espoir. (Au fond, à ce que nous constatons aujourd’hui, il n’y a rien de changé.) Les malades déjà moribonds, ou s’il s’agit de femmes, celles qui vont bientôt enfanter, sont maintenus en dehors du sanctuaire, car celui-ci doit rester pur. Comme on peut le penser, ces « cruautés » étaient, naturellement, pour les médecins de l’ Antiquité, jaloux de la concurrence, et plus tard pour les pères de l’Église, un aliment tout trouvé pour jeter le discrédit. Le shintoïsme japonais connaît, lui aussi, le sommeil dans les temples, avec, dans la mesure où nous pouvons le discerner, un rituel tout à fait identique. C’est ainsi qu’au Japon, le domaine sacré dans l’île Itsuku-Shima doit être préservé, gardé pur de mort et de naissance, et là-bas également, les animaux sacrés sont entretenus dans le sanctuaire. Après que le malade ait passé par certains rites de purification, lavage et sacrifices préalables, on le fait dormir dans l’abaton ou l’adyton. Les mots abaton et adyton signifient les endroits où ne doivent point pénétrer les gens non qualifiés. II nous faut ici faire une première supposition, une première conjecture à propos du rite de guérison ; car il nous supposer [sic] que les sujets que l’on admettait pour participer au sommeil rituel devaient être des élus, ou des sujets qui, se distinguant par quelque caractère, étaient des appelés. Il semble bien que ce trait est important par sa signification et constitue en même temps la première indication du fait que le culte d’Asklepios avait un caractère de mystère, était un mystère. Nous savons, par les mystères d’Isis, que la déesse invitait ceux qu’elle voulait voir figurer dans son temple, grâce à un rêve, et que les autres sujets n’avaient pas le droit de pénétrer. Apulée prétend en tout cas savoir que le sujet doit être appelé par la déesse, sinon, s’il pénètre sans y avoir le droit dans l’adyton, il meurt. Nous ne savons pas si les malades qui cherchaient la guérison dans les sanctuaires d’Asklepios devaient percevoir un tel appel ; mais nous allons y revenir. Ce qui, en tout cas, était déterminant, c’est que le malade eût, pendant son sommeil dans l’adyton, le rêve qu’il fallait.

C’est en cela que consiste à proprement parler le processus de [p. 128] l’incubation. Le mot incubare est traduit de façon pertinente par Herzog par la périphrase : dormir dans le sanctuaire ; ce qui est identique avec la désignation grecque : έγχοιράϛθαι έν τᾧ άβάτᾧ. Chez Pausanias, l’abaton est simplement appelé le έγχοιμητήρίον, d’où vient le mot français cimetière : l’endroit où l’on dort. Pour ce qui est de la question de savoir si le malade avait eu le rêve qu’il lui fallait, elle se tranchait tout simplement d’elle-même, car si le malade avait eu le rêve qu’il fallait, il se réveillait guéri. Il est probable qu’il était guéri s’il avait eu en rêve une épiphanie d’Esculape, une apparition d’Esculape. Le dieu apparaissait ὂναρ (en rêve), pour employer le terme technique, ou ῧναῥ, à l’état de veille sous forme de vision, comme nous dirions, ou bien sous les traits de son image visuelle comme un homme barbu, ou bien sous les traits d’un garçon, mais aussi fréquemment sous sa forme thériomorphe, comme serpent ou comme chien. La plupart du temps, il était en compagnie de ses femmes ou de ses fils. Lui-même ou, avec une prédilection marquée, son serpent ou son chien, touchait la partie malade du corps (je rappelle ce que je disais plus haut à propos de Zeus Epaphos), et il disparaissait. Il est probable qu’au début le malade qui n’avait pas vécu durant la première nuit un rêve d’épiphanie était considéré comme incurable. Dans cette « ex iuvantibus » j’éprouve la confirmation de l ‘hypothèse qu’il fallait être appelé pour participer au mystère d’ Asklepios de la guérison. La doctrine devait apparemment être celle-ci ; seul devait se trouver appelé celui qui se trouvait guéri. Comme nous allons le voir, il est possible qu’on ait fait appel au cours des sacrifices préalables à des augures et à des auspices, et que le malade n’ait été conduit dans l’abaton que dans les cas positifs. En tout cas, c’est ainsi que les choses se passèrent dans l’époque tardive, époque à propos de laquelle nous avons des documents qui nous montrent que les malades restaient un temps prolongés dans le sanctuaire d’Asklepios. Dans ces cas, on pratiquait des sacrifices préalables jusqu’à ce que se présente une constellation favorable, un « numen » (un signe) de la divinité, jusqu’à ce que se présente χαιρόϛ όξύϛ le moment déterminant. Nous reviendrons tout à l’heure sur cette question. Je veux ici simplement rectifier quelques idées fausses qui circulent sur l’incubation dans les sanctuaires d’Asklepios. Dans les sanctuaires eux-mêmes, il n’y .avait pas d’interprètes des rêves. Comme nous venons d’ailleurs de le voir, ceux-ci, en raison du rite qui était pratiqué, n’étaient pas du tout nécessaires. On peut difficilement penser que les prêtres eux-mêmes interprétaient des rêves. Dans le sanctuaire, il n ‘y avait pas davantage de médecin présent ; d’ailleurs, on n’y pratiquait [p. 129] aucune espèce de médecine. Par contre, chaque malade incubant était obligé d’écrire son rêve ou de le dicter, une exigence que nous émettons également. Par ailleurs, abstraction faite de certains sacrifices (et nous savons par le « Phédon » de Platon qu’Asklepios aimait surtout le coq, mais aussi le cochon et le taureau), le malade n’était soumis à aucune autre obligation, sinon au paiement des honoraires. Ceci constitue une exigence qui est parfaitement commune à la psychothérapie moderne comme à son modèle antique. La tradition nous a rapporté des cas qui montrent que le dieu a donné de rudes leçons à des créanciers oublieux, en les soumettant à une prompte récidive.

Cet état de choses, naturellement, prêta le flanc à la critique des pères de l’Église, qui, à mon avis bien à tort, lui opposaient le fait que les martyrs chrétiens comme Cosmas et Damian, ou comme Cyrus et Jean, agissaient en tant qu’ Anargyroi, c’est-à-dire en tant que personnages effectuant gratuitement leurs miracles. Nous devons donc constater que nous autres psychothérapeutes d’aujourd’hui, sommes, à ce point de vue, bien plus païens et bien plus fidèles aux modèles de l’Antiquité, que les instituts religieux de tendance analogue, comme par exemple Lourdes.

Toutes les indications que je viens de donner sur le rituel de l’incubation antique proviennent des sources que nous possédons, ou qui ont été déduites par exclusion des données qui nous sont aujourd’hui accessibles. Je crois devoir indiquer quelles sont, parmi ces sources, les plus importantes. Il s’ agit, en première, ligne, du « Periegetes » de Pausanias, donc de sa description de la Grèce. Pausanias a voyagé en Grèce vers l’an 165 après Jésus-Christ, à plusieurs reprises, et toutes ses indications reposent sur des constatations faites de visu. Un détail pour vous montrer combien ces indications sont précises : au cours de la description qu’il consacre à la ville parfaitement insignifiante de Haliké, il raconte que des noms de citoyens de cette ville figurent sur des stèles de malades à Epidaure. Or, les fouilles à Epidaure ont déjà livré, en 1883, des fragments de ces listes et, en 1928, un auteur, M. Kavvadias, a retrouvé là trois noms de malades qui provenaient de la ville de Haliké. Nous possédons aujourd’hui trois stèles entières et des fragments d’une quatrième sur les six que Pausanias avait vues lui-même. Ces stèles originairement se trouvaient près de l’abaton et constituent la deuxième source la plus importante pour nos recherches ; elles ne contiennent rien d’autres que 70 histoires de malades. Ces histoires toutefois sont assez décevantes, car elles sont toutes rédigées d’après le schéma suivant : Untel est arrivé avec telle maladie, a dormi dans l’abaton, il eut le rêve que voici [p. 130] et il s’en retourna, après avoir payé ses honoraires, chez lui. Ces stèles datent du IVe siècle avant Jésus-Christ. Leurs textes ont été publiés dans une édition critique par les soins de M. R. Herzog. Dans d’autres sanctuaires d’Asklépios manquent ces ίάματα τού Άτόλλωνοϛ χαί Άσχλήπιού, nom sous lequel sont désignés ces rapports gravés à propos des miracles d’Apollon et d’Asklepios.

Je renonce à vous donner des précisions archéologiques sur la construction des sanctuaires d’Esculape, car on ne sait pas encore, en dépit du nombre de constructions déjà important qui a été dégagé par des fouilles, ce qu’elles représentaient au point de vue fonctionnel. Ainsi, par exemple, à Epidaure, on ne sait pas encore avec certitude quel est, parmi les nombreux bâtiments, celui qui servait d’abaton, le lieu du culte proprement dit. Un de ces bâtiments les plus singuliers, un bâtiment rond qui existe aussi bien à Epidaure qu’à Athènes et Pergamone, qui possède des fondations en forme de labyrinthe, et qu’on appelle tholos (ή θόλοϛ)’ ou thymele (ή θυμέλη), c’est-à-dire lieu de l’autel ou du sacrifice, est encore totalement inexpliqué dans sa signification. Il semble aujourd’hui établi, au moins pour le tholos de Pergame — en dépit de certaines assertions contraires — que les caves labyrinthiques étaient artificiellement remplies d’eau ; l’eau, d’ailleurs jouait dans les sanctuaires d’Asklepios un rôle essentiel : l’eau était presque aussi importante que les serpents et les chiens sacrés. Il faut ici encore attirer l’attention sur une erreur largement répandue : il ne s’agit jamais, à propos de ces sources ou des piscines que l’on trouve dans les sanctuaires, d’eau minérale ou thermale. Elles font simplement partie du culte d’Asklepios, d’Asklépios en tant que dieu chthonique, au même titre que ses serpents ; et la source devient simplement, grâce à son rapport avec le dieu, une άγίασμα, source salvatrice. Tous les dieux chtchoniques, en effet, ont une source πηγή, près de leur sanctuaire. Même leurs successeurs chrétiens, les saints faiseurs de miracles, les thaumaturges, ont conservé la source presque toujours dans les églises qui leur sont consacrées. Pour ce qui est du serpent, il faut constater, en particulier, grâce aux travaux de Frazer, que les serpents ont conservé, dans de nombreux folklores, un rapport étroit avec l’eau de vie et qu’ils passaient aussi chez les Anciens pour être un symbole du renouvellement de la vie (soi-disant à cause de leur peau qui tombe tous les ans et se renouvelle). Un exemple de ce rapport étroit est fourni par le fait qu’à Schlangenbad, station dans le Taunus, en Allemagne, on rencontre encore précisément des couleuvres dites d’Esculape. Il n’est pas sûr que les serpents non venimeux que l’on entretenait dans les sanctuaires d’Esculape aient [p. 131] été de cette famille des elaphe longissima ; il semble bien qu’ils étaient des serpents d’arbre, ce qui n’est pas le cas pour les elaphe. Mais ceci n’enlève rien au caractère chthonique des serpents d’Esculape, car les arbres qui entouraient le sanctuaire étaient principalement des platanes orientaux, dont il est dit dans les textes que les sources sacrées jaillissaient de leurs racines, ce qui souligne à nouveau le rapport étroit existant entre l’arbre, le serpent et l’eau.

Je ne veux pas manquer ici de mentionner un détail archéologique qui me semble être, psychologiquement, particulièrement intéressant. Il ne nous a été transmis que de façon littéraire ; mais comme c’est Pausanias qui est l’auteur en cause, on peut lui faire crédit. Il nous rapporte que la coupole du toit du Tholos d’Epidaure était décorée de peintures qui représentaient deux figures : la première était une personnification de l’ivresse, Μέθη, buvant dans une coupe de cristal à travers laquelle on apercevait son visage dans un flou merveilleux ; le second personnage représentait Eros qui avait jeté ses flèches et son arc et qui tenait une lyre à leur place. Quoique nous ne sachions rien de précis sur la fonction du Tholos, il est bien certain que cette fonction au sein du rite d’Esculape était importante. Passons sur les détails architecturaux de ce Tholos, qui était le plus beau bâtiment rond de toute la Grèce et que l’on avait mis 21 ans à bâtir (la note de frais nous a été transmise). Dans cette étude, ce sont les peintures qui doivent nous retenir : elles représentaient l’ivresse de l’âme et l’amour qui avait renoncé à ses dangereux projectiles et qui, à leur place, faisait de la musique. Je dois vous avouer que ce groupe a longtemps été pour moi une énigme, que j’aurais volontiers contournée, si elle ne s’était pas trouvée en un lieu manifestement aussi important. L’interprétation que je vous en donne n’est qu’une conjecture très audacieuse, qui ne veut que vous inciter à la réflexion. Le couple de contrastes formé par l’homme et la femme se renforce par le contraste typologique du Dionysien dans l’ivresse et de l’Apollinien dans la musique. Je vois dans l’ivresse le corybantisme orgiastique, et dans l’Eros jouant de la lyre, la guérison. Le corybantisme était un état cultuel de possession que l’on rencontre dans le culte dionysien. Pour les Grecs, en effet, la musique était réputée rompre la maladie, et était utilisée, comme nous l’apprenons dans Platon et Aristote, de façon thérapeutique, pour guérir les χορυβαντιώντεϛ qui étaient précisément, pour ainsi dire, des personnes ivres, donc pour les guérir par une sorte de catharsis, de leur délire dionysiaque. Or, le dionysiaque représente [p. 132] le côté obscur de l’Apollinien et a les rapports les plus étroits avec la mantique, l’art divinatoire. Lorsqu’Apollon prit possession de l’oracle de Delphes, il dut d’abord en chasser Dionysos qui s’y était déjà installé. Puis, les deux divinités se sont réconciliées et l’on montrait, dans le temple d’Apollon à Delphes, la tombe de Dionysos ; le pignon qui formait la façade du temple d’Apollon portait l’image de celui-ci, tandis que le pignon opposé montrait un Dionysos nocturne et extatique. On peut donc conclure sans effort qu’une des composantes de la nature mantique de l’incubation est formée par une certaine extase dionysiaque, une sorte d’ivresse lucide, comme une ivresse de l’âme. Les images que nous commentons représenteraient donc un rapprochement qui surmonterait l’opposition existant entre Asklepios et Apollon. Cet Eros faisant de la musique représente comme une fonction érotique, dont la signification serait essentiellement lytique ; il incarne une lysis, une solution, une détente qui est synonyme de guérison. Le fait qu’il a rejeté son arc et ses flèches indiquerait qu’Eros, dans le sanctuaire d’Asklepios, a renoncé à la projection dangereuse des affects, au bénéfice de la musique, musique qui, dans la conviction hellénique, détermine la purification des passions. D’ailleurs, le fait qu’on jouait de la musique dans les sanctuaires d’Esculape est une des rares données sur le culte lui-même qui nous soit transmise avec certitude. D’après Kléanthes, la musique a une valeur éminemment éthique, elle est susceptible d’évoquer la grandeur des dieux de façon infiniment plus convaincante que la philosophie.

Après cette digression, revenons au rituel d’incubation. Une chose importante est constituée par le fait que l’expérience déterminante était vécue dans la nuit, que le malade ait dormi réellement dans l’abaton, ou que son état d’agitation lui ait fait présenter de l’insomnie. Dans ce dernier cas, la guérison, comme nous l’avons dit, pouvait avoir lieu grâce à une vision. Le fait que le déroulement des guérisons était toujours obtenu de nuit me confirme dans l’idée que ces guérisons d’Asklepios étaient miraculeuses et doivent être comprises comme des mystères.

L’incubation n’était d’ailleurs pas uniquement en usage dans le culte d’Asklepios, elle est bien plus ancienne que son culte, et précisément ses précédents primitifs nous permettent par comparaison des déductions conjecturales. Chez Homère, ce sont des Selles ou des Helles qui, couchés sur le sol, faisaient des rêves qu’ils interprétaient prophétiquement. Hérodote raconte que les Nasamons dormaient sur les tombes de leurs ancêtres pour avoir des rêves. D’après Strabon les sujets dormaient sur les peaux des animaux [p. 133] de sacrifice (des boucs noirs) à l’Oracle de Kalchas sur la montagne Drion dans le Daunion, montagne au pied de laquelle était construit un temple d’Asklepios, et leur espoir était également d’y faire des rêves. D’après Virgile, les choses se passaient de façon analogue, à l’Oracle de Faunus. La représentation de base sur laquelle reposent ces mœurs semble être celle de la πότνια χθώ de la mère sacrée qu’est la terre, dispensatrice des rêves. Strabon rapporte, à propos du temple de Pluton, que les malades se tenaient dans un village près des grottes Charoniques. Les prêtres évoquaient pour eux l’Hera Katachtonia et Pluton, et faisaient eux-mêmes des rêves qui donnaient des indications sur l’étiologie et la thérapie. Quelquefois, ils menaient les malades eux-mêmes dans des grottes où les malades rêvaient eux-mêmes les rêves qui les concernaient, mais se servaient des prêtres comme de mystagogues, terme que l’on ne peut comprendre ici autrement que comme interprètes de rêves. Les autres personnes n’avaient pas le droit d’entrer dans les grottes. Nous avons des indications détaillées sur le rituel qui était en honneur, et aussi sur les lieux primitifs d’incubation des héros chthoniques Amphiaraos et Trophonios.

Pour ce dernier cas, on sacrifiait d’abord à Oropos, à titre de purification, un buffle noir, puis on se couchait sur sa peau et on attendait le rêve salvateur.

Nous avons sur le sanctuaire d’incubation de Trophonios à Lebadeia de nombreux témoignages littéraires, entre autres de Plutarque. Je m’appuie pourtant sur ceux de Pausanias, car il apporte des informations de première main et des constatations faites de visu ; il s’y fit, en effet, initier lui-même. D’après lui, Trophonios possède aussi l’attribut du serpent, tout comme Asklepios. D’ailleurs, on l’appelle Zeus-Trophonios, de même qu’on disait Zeus-Asklepios et Zeus-Sarapis, et des serpents vivaient dans ses cavernes. Le sanctuaire, pour l’essentiel, était une caverne, un χαταβάσιον. Quiconque voulait y incuber pour consulter Trophonios devait d’abord passer quelques jours dans une maison consacrée à l’ Agathos daimon et à l’Agathe Tyche au cours desquels il devait suivre des prescriptions de propreté et s’abstenir de bains chauds ; il devait, par contre, se baigner dans la rivière froide d’Herkyna. On faisait de nombreux sacrifices d’animaux à Trophonios, à ses enfants, ainsi qu’à Zeus, à Apollon et à Demeter, et on en consommait la chair. Les prêtres voyaient dans les entrailles si le moment de la catabasis était arrivé ou non. Déterminants étaient les auspices du dernier animal sacrifié, un bouc noir. Si Ces auspices étaient favorables, deux adolescents de treize ans, « hermai », venaient chercher le consultant dans le [p. 134] cours de la nuit, l’amenaient au fleuve où il était huilé et lavé, puis il était conduit par les prêtres à deux sources, Léthé et Mnemosyne, qui jaillissaient l’une près de l’autre. Ainsi, il oubliait tout ce qu’il avait vécu jusque là, et il recevait, d’autre part, la force de se rappeler ce qu’il allait voir en bas. Après qu’on lui eut montré la statue de Trophonios, cachée en dehors de cette occasion, on 1’habillait d’un drap blanc enserré dans des liens, comme un enfant au maillot. Puis on lui donnait une échelle, afin de lui permettre de descendre dans la grotte. Arrivé en bas, il devait, les pieds les premiers, ramper dans un trou qui, très étroit, laissait juste la place pour le passage d’un corps humain. Une fois qu’il avait pénétré jusqu’aux genoux, il était soudain attiré comme par un puissant tourbillon. Il tenait à la main des gâteaux de miel avec lesquels il nourrissait, dans un but propitiatoire, les serpents qui s’y trouvaient. Arrivé en bas, il voyait ou entendait un oracle. Parfois, il remontait dès le lendemain, parfois, au contraire, on le gardait en bas plusieurs jours. L’Anabasis, ou pour mieux dire, l’expulsion hors de la grotte, que Pausanias compare à un four, devait se passer également les pieds les premiers. Parvenu en haut, on l’asseyait sur la chaise de Mnemosyne, où il pouvait se rappeler en toute quiétude ce qu’il avait vécu en bas, et où il le racontait aux prêtres qui le notaient avec grand soin (2). Puis, on le rendait à ses amis, encore parfaitement inconscient et tremblant de tout son corps, et ceux-ci le ramenaient dans la maison de l’Agathos Daimon et de l’Agathe Tyche. Là, il se remettait de ses émotions et la force du rire lui revenait, car manifestement, dans les profondeurs de la grotte, il avait perdu l’envie de rire. Et l’on comprend dès lors ce que Plutarque nous a rapporté de l’expérience de Timarchos dans la grotte de Trophonios. Il nous dit : « son crâne se fendit, avec un craquement sourd, et son âme s’échappa par les coutures ».

Dans ce rite d’incubation, primitif à l’extrême, que nous venons de rapporter, il y a, comme vous venez de le voir, beaucoup de concordance avec la consultation dans un temple d’Asklepios, qui était toutefois bien plus différencié. Soulignons trois détails importants :

Les gâteaux de miel qui servaient de nourriture aux serpents étaient des sacrifices qui apparaissent caractéristiques pour presque tous les dieux chthoniques. Rappelons seulement Kekrops et Erechtheus, qui étaient vénérés sous forme de serpents et auxquels on [p. 135] apportait en offrande également des gâteaux de miel. Dans 1’Asklepieion les serpents sacrés sont également nourris de la sorte, ce qui signifie qu’ils incarnent l’aspect chthonique d’Asklepios. Comme nous le savons, grâce à Herondas de Kos, ces pains, sous cette forme, en tant que nourriture des serpents, s’appellent πόπανα ou Ψαιστά tandis qu’après la consécration et brûlés sur l’autel on les dénommait ύγιεια ou μαξία. Cette destination correspond donc à celle que nous faisons entre l’oblat et l’hostie.

Un second détail important est le fait que le sujet qui incube est prisonnier du dieu. D’après le rituel, le malade est attiré dans la grotte et retenu éventuellement contre sa volonté plusieurs jours avec une diète absolue selon la libre volonté du dieu, avant d’être éjecté à l’extérieur quand le dieu le veut bien. Ce trait me paraît caractéristique pour l’institution de l’incubation. Dans le culte d’Asklepios, nous retrouvons la même chose : le malade doit attendre jusqu’au moment propice pour avoir le rêve souhaité. Dans le culte de Sarapis, le confrère d’Asklepios le plus célèbre, nous avons certaines indications à propos de l’institution de la χατοχή. Ceci veut dire que le patient, qui s’appelait alors un χάτοχοϛ, était prisonnier de la divinité et devait demeurer, parfois assez longtemps, dans l’enceinte sacrée. Apulée s’appelle un δέσμιοϛ, un enchaîné de la déesse. Grâce au rhéteur Aelius Aristides ou Aristeides de Smyrne, nous savons que les έγχάτοχοι notaient soigneusement leurs rêves, jusqu’à ce que se produise une coïncidence, une σύμτιωμα avec un rêve du prêtre. À propos de l’Asklepieios, il dit que c’est parfois le prêtre chez lequel loge le malade hors du sanctuaire ou encore un esclave qui rêve pour ce dernier. Apulée formule excellemment le fait de la Katoche dans le mystère d’Isis en disant : neque vocatus morari, nec non iussus festinare, et ce jour de l’appel — de l’appel à l’initiation — est pour lui : divino vadimonio destinatus. Parfois aussi, c’est une certaine vision qui est exigée comme signe que le patient doit être soumis à l’initiation. Cette vision correspond au rêve efficace, ένύπνιον έναργέϛ qui, dans le cuIte d’Asklepios, détermine la guérison. Un texte de la « République », de Platon, nous montre quelle autorité absolue possédaient ces verdicts qui intervenaient grâce au rêve. Il y est dit qu’Asklepios n’a pas traité les malades qui ne vivaient pas de façon ordonnée, puisque ceux-ci étaient des citoyens inutiles pour la ville. La liberté du choix du médecin et la liberté d’exercice d’Asklepios étaient donc limitées et conditionnelles. L’exemple suivant va nous montrer avec quelle élégance était [p. 136] résolu le problème du transfert dans le cadre de cette thérapeutique où le médecin n’était pas un médecin terrestre, mais un médecin divin : Aristeides, qui était un névrosé aussi pénible que rhétoricien célèbre, et qui, en tout, passa douze ans de sa vie dans des sanctuaires d’Asklepios, composa d’innombrables poésies à la gloire du dieu qui était chanté dans la Grèce entière, sans que cela nuise le moins du monde à Asklepios ou à lui-même, bien au contraire. Il attribuait tous ses succès personnels au dieu et empêchait ainsi pour lui-même toute inflation personnelle. Il voyait dans beaucoup de ses maladies un destin bienveillant, qui lui donnait l’occasion de faire des progrès dans ses rapports avec le dieu. Je ne puis m’empêcher de voir dans cette conception un précédent antique de celle que défendit ce célèbre médecin romantique que fut Hufeland. Celui-ci souligne, dans un de ses ouvrages, les vertus salutaires de certaines maladies intercurrentes. Est-ce que nous ne constatons pas, nous aussi, au cours de l’analyse, que certaines maladies intercurrentes possèdent un sens profond ?

Mentionnons ici la question souvent citée de la pauvreté. Elle a, pour toute l’Antiquîté, la dignité d’une maladie, et elle en est très proche : de même que la santé et la richesse sont, cultuellement parlant, très voisines l’une de l’autre. Si quelqu’un, dans l’Asklepieion, est guéri de la pauvreté — conception qui s’oppose à celle de l’alchimie, qui voit dans la pauvreté une maladie incurable — cela a lieu sous la forme d’un oracle onirique qui va aider à trouver un trésor caché.

Certains détails de la tradition nous amènent au procédé moderne dialectique. Souvent, le malade discute ou répond au dieu. Quand celui-ci défend à l’un d’eux de boire de l’eau froide, le malade de rétorquer : « Qu’aurais-tu prescrit à un bœuf ? » Et quand Asklepios ordonne à un autre de manger de la viande de porc, le malade de répondre : « Qu’aurais-tu prescrit à un Juif ? » Asklepios ne manque pas de répondre avec beaucoup de bienveillance à ces remarques et modifie la thérapeutique en conséquence. Dans d’autres cas où c’est le paradoxe qui doit agir, quand le défendu est précisément le remède, le dieu demeure inébranlable, comme lorsqu’un Syrien doit manger de la viande de porc, une Juive enduire son enfant de graisse de cochon, ou lorsqu’un Grec, qui croyait à Adonis, devait manger de la viande de sanglier. Contraria contrariis !

Encore une particularité qui a dû vous frapper à propos de Trophonios, celle de la symbolique de la mort et de la naissance. L’entrée et la sortie par le trou chez Trophonios est clairement un chemin de mort et de naissance. Comme nous l’avons vu, le sujet [p. 137] qui doit incuber est vêtu comme un nourrisson et se trouve après quasim modo genitus. Il s’agit certainement au moins d’une naissance différente, comme nous le montre le mystère de Mithra, d’une μεταγεννηθήναι, d’une sorte de renaissance. Bien souvent, on met l’incubant à une diète de bébé : lait et miel.

Naturellement, la nouvelle vêture, le nouvel homme que l’on revêt est le symbole extérieur de la transfiguration, et c’est aussi l’habit du dieu, l’indication de la μορφή θεού. Nous avons en effet des traces d’une statut d’Asklepios où le dieu, lui aussi, est vêtu comme un nourrisson. Rappelons ici les nains Telesphoros et Harpokrates dont nous avons parlé plus haut.

Une dernière remarque, avant de conclure cet essai de décrire à vol d’oiseau ces matériaux immenses de l’Antiquité. J’ai souligné à deux reprises le caractère de mystère que possède le culte de l’incubation : 1° lorsqu’il s’agit de choisir les élus ; et 2° en constatant que tous ces processus se déroulent la nuit. On a remarqué, en outre, que l’idée du mystère transperce partout implicitement : par exemple dans la symbolique de la naissance, après une visite dans le monde souterrain, le malade renaît guéri. C’est précisément ce que nous savons du mystère d’Isis. D’autre part, lorsque le patient a vécu le mystère, il est lui-même un religiosus, un cultor deae. On pourrait, dans cet ordre d’idées, citer encore de nombreux matériaux. Une fête, en particulier, rappelait qu’Asklepios avait lui-même été initié aux mystères d’Eleusis.

En dépit de l’insistance qu’on doit apporter à souligner le caractère de mystère et le caractère miraculeux de telles expériences, au moment de conclure je souhaite surtout avoir donné l’impression que, de l’incubation antique à la psychothérapie moderne, si les noms changent, les données de base restent les mêmes.

Dr C. A. MEIER

Directeur de l’Institut C. G. JUNG (Zürich)

Traduction du Dr ROLAND CAHEN

NOTES

(1) Paru en traduction chez Payot, Paris.

(2) Il y a là, manifestement des parallèles avec la pratique moderne du choc, avec la différence remarquable que, dans l’Antiquité, le patient devait prendre conscience de son expérience vécue (N. D. T.).

LAISSER UN COMMENTAIRE