Albert Réville. La littérature apocalyptique chez les Juifs et les Chrétiens. Article parut dans la « Revue des Deux Monde », (Paris), tome 47, 1863, pp. 600-636.

Albert Réville. La littérature apocalyptique chez les Juifs et les Chrétiens. Article parut dans la « Revue des Deux Monde », (Paris), tome 47, 1863, pp. 600-636.

Albert Réville est né à Dieppe le 3 novembre 1826 et mort à Paris le 25 octobre 1906. Théologien et pasteur de l’église réformée de tendance protestante libérale. Il sera le premier titulaire de la chaire d’histoire des religions au Collège de France. Il fut aussi le premier président de la section des sciences religieuses à L’Ecole Pratique des Hautes-Etudes, et le fondateur de la très célèbre Revue de l’histoire des religions.

Parmi une vingtaine d’ouvrages touchant à l’histoire des religions nous en retiendrons deux en particulier :

— Histoire du Diable, ses origines, sa grandeur et sa décadence, à propos d’un récent ouvrage allemand. Extrait de la « Revue des Deux Mondes », Paris, 2e période, tome 85, 1er janvier 1870, pp. 101-134. [en ligne sur notre site]

— Egalement édition de librairie : Strasbourg, Treuttel et Wurtz, 1870, 1 vol. in-12. et Paris, Cherbuliez, 1870, 1 vol. in-12.

— Histoire des religions. Paris, Librairie Fischer, 1883-1889. Tome I. Les religions des peuples non-civilisés. – Tome II. Les Religions du Mexique de l’Amérique Centrale et du Pérou.

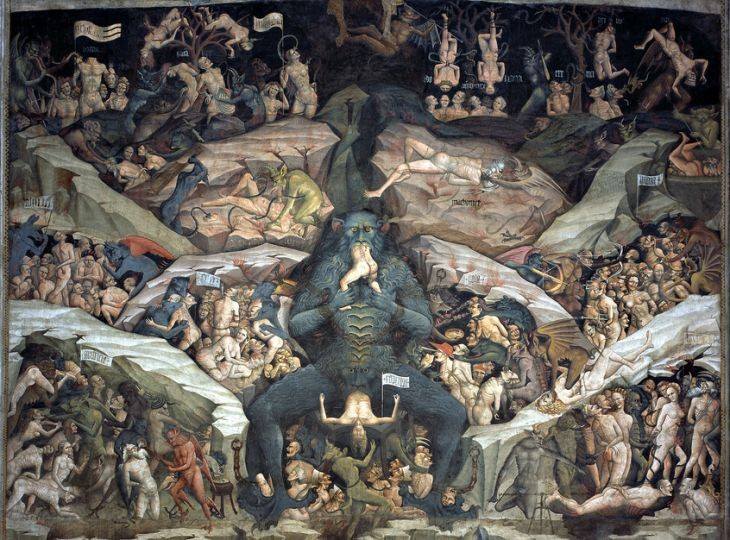

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original mais avons corrigé quelques fautes de frappe. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie

[p. 600]

L’apocalypse d’après les travaux de la critique moderne.

Commentar zur Offenbarung Johannes, von Dr G. Volkmar, professor der théologie an der universitat und kantonal-diakon zu Zürich. (Commentaire sur l’Apocalypse de Jean, par le Dr O. Volkmar, professeur de théologie à l’université et diacre du canton de Zurich.) Zurich 1862.

Parmi les foyers de libéralisme religieux qui font rayonner leur action, depuis quelques années, avec une intensité croissante, il faut citer avec honneur la charmante petite ville de Zurich, qui mérite à bien des égards le surnom d’Athènes suisse dont l’a gratifiée l’amour-propre helvétique. Il semble que l’esprit de Zwingli, le plus hardi et le plus large des réformateurs du XVIe siècle, se soit réveillé de nos jours dans les lieux témoins de sa courte et belle vie. Cet esprit avait dormi longtemps. C’est à Zurich que la scolastique protestante, qui fit tout ce qu’elle put au XVIIe siècle pour compromettre par un dogmatisme outré les résultats de la révolution accomplie au siècle précédent, rédigea ce maussade Consensus helveticus dont le maintien rigoureux eût pour jamais arrêté la science religieuse.

Heureusement les principes essentiels de la réforme furent plus forts que l’étroitesse inconséquente de ses organes. L’influence d’un Gessner, d’un Lavater, plus tard d’un Pestalozzi, sans parler d’un groupe nombreux de philosophes et de savans d’un haut mérite, comme les républiques suisses ont l’habitude d’en beaucoup produire [p. 601] et d’en beaucoup attirer, n’était pas faite pour consolider le despotisme absolu de la vieille dogmatique. Là comme ailleurs, la transformation religieuse s’accomplit graduellement, insensiblement. Au commencement de notre siècle, J. Schulthess représentait dans les chaires de Zurich ce rationalisme dit vulgaire, dont les petitesses, les ridicules même, ne doivent pas nous faire oublier les services réels. En 1839, une tempête éclata dans l’église et dans le canton. Le gouvernement aristocratique d’alors avait invité le fameux docteur Strauss à venir enseigner la théologie à l’université de Zurich. Eu égard aux circonstances et bien que le célèbre auteur de la Leben Jesu n’eût pas encore pris vis-à-vis de l’église la position décidément hostile qu’il adopta depuis cet événement, auquel il fut très sensible, c’était une imprudence que les meneurs du parti démocratique exploitèrent fort habilement. Une révolution éclata au nom de la souveraineté populaire et de la religion menacées. M. Strauss dut renoncer à ce poste, qu’il avait accepté avec empressement. Cependant il y avait trop de malentendus en jeu dans toute cette affaire pour que l’alliance entre la réaction religieuse et la démocratie libérale fût de longue durée, et l’on peut dire que cet orage fut de ceux qui éclaircissent l’atmosphère. Depuis lors un libéralisme religieux moins négatif que celui dont M. Strauss eût été probablement le patron, mais décidé à concilier les résultats de la science indépendante avec les exigences légitimes de la piété chrétienne, s’est développé d’une manière continue et régulière. A Zurich comme partout, il existe un parti conservateur, en politique et en religion, dont il faut louer le zèle en matière d’œuvres de bienfaisance et d’évangélisation populaire ; mais, comme partout aussi, il est impuissant à empêcher, autrement qu’en la modérant pour son bien, l’idée progressive dont nous parlons.

Parmi les promoteurs de ce libéralisme religieux, nous devons signaler en premier lieu le respectable M. A. Schweizer, théologien du plus grand mérite, dont la science et le caractère ont beaucoup contribué à imprimer au mouvement une direction puissante, soutenue et sérieuse. Ses nombreux ouvrages, parmi lesquels nous citerons celui qu’il opposa à M. Strauss, de la dignité du fondateur de la religion (1), et une Histoire des Dogmes fondamentaux de l’église réformée (2), ont étendu sa réputation bien au-delà des limites de la petite république. A côté de lui se placent le savant pasteur Hirzel, chef actif du parti libéral, connu aussi par d’importantes publications, et plusieurs jeunes professeurs, MM. Biederman et Keim entre autres, qui promettent, de continuer dignement l’œuvre [p. 602] de leurs maîtres. Le mouvement dont Zurich est le centre s’est répandu dans toute la Suisse orientale et au-delà. Il a un organe populaire très lu, les Zeitstimmen (voix du temps présent). D’après des renseignemens qu’il y a lieu de croire authentiques, un tiers des pasteurs du canton se rattache décidément au parti libéral, un cinquième lui est hostile, le reste ne pourrait encore être classé avec précision. Toutefois l’on peut dire que la presque totalité de la population rurale, la majorité dans les villes, lui sont sympathiques. Lorsqu’on sait à quel degré surprenant l’instruction populaire est poussée dans ce canton, il est impossible de s’étonner de cette rapide extension des idées libérales.

Nous voudrions entretenir nos lecteurs d’une conquête définitive et fort intéressante de la critique moderne, de l’explication rationnelle et scientifique de l’Apocalypse, car il est deviné, positivement deviné, ce mystère des mystères. Tandis que, dans certains cercles religieux, en Angleterre surtout, où l’on a toujours eu un faible pour les calculs apocalyptiques (3), notre siècle voyait recommencer sur nouveaux frais les élucubrations des périodes précédentes, et qu’ailleurs, surtout chez nous, on croyait qu’il fallait renoncer à l’espoir de jamais déchiffrer cet hiéroglyphe en vingt-deux chapitres, la patiente érudition de l’Allemagne creusait sans désemparer ce terrain encombré d’hypothèses ruinées, de systèmes démolis, et parvenait enfin à mettre au jour le trésor enfoui sous dix-huit siècles d’ignorance ou d’oubli. Les universités de Berlin, Gœttingue, Strasbourg, Tubingue, ont contribué, chacune pour sa part, à cette victoire, qui est un bien commun de la critique allemande. Ce n’est pas sans motifs pourtant que le désir d’exposer ici la question apocalyptique nous a fait tourner les yeux du côté de Zurich. C’est là en effet que dès 1781, avec l’Histoire du Chiliasme de Corrodi, le jour commençait à reluire sur ce domaine obscur. En 1836, M. Hitzig, alors professeur à Zurich, maintenant à Heidelberg, orientaliste de premier ordre, communiquait à ses étudians la grande découverte faite simultanément par d’autres exégètes, et à partir de laquelle la légitimité de l’explication que nous avons en vue ne pouvait plus être douteuse. Aujourd’hui enfin M. Volkmar, professeur extraordinaire à Zurich, qui s’est voué spécialement à l’élucidation de la littérature apocalyptique, nous fournit l’occasion cherchée ; son commentaire sur l’Apocalypse, publié il y a un an, résume les travaux antérieurs et les poursuit avec beaucoup de méthode, de clarté et de pénétration.

La marche que nous avons à suivre pour ne pas fatiguer l’attention est indiquée par la nature même du sujet. Pour comprendre l’Apocalypse, [p. 603] il faut avoir une notion claire du genre auquel elle appartient, notamment du livre de Daniel. Il faut ensuite se rappeler la situation politique et religieuse où elle se produisit. Dès lors l’explication de cette œuvre étrange s’opère sans le moindre effort, et il en résulte un jour nouveau et fort curieux sur un moment de l’histoire romaine et de l’histoire de l’église dont peut-être on n’avait pas encore exactement saisi le vrai caractère.

I

L’Apocalypse, qui au premier abord produit presque l’effet d’un miracle écrit, se naturalise vite en quelque sorte, dès que l’on a une idée générale des apocalypses. J’entends par là que le nom propre par lequel nous désignons le dernier livre du Nouveau Testament est en réalité un nom commun qui, dans l’original, devait être suivi du nom de l’auteur pour qu’on sût ce dont il était question (sans quoi il eût signifié simplement « révélation »), et que ses énigmes, en apparence indéchiffrables, se devinent aisément quand on est familiarisé avec le langage et le point de vue constant des nombreux ouvrages similaires que produisit l’antiquité juive et chrétienne.

Le genre apocalyptique, — car ce fut un genre nettement caractérisé de littérature religieuse, — remonte au livre de Daniel (vers 164 avant Jésus-Christ), qui en a fourni le type premier et fixé les formes essentielles. Nous ne voulons pas chercher plus haut l’origine de cette manière de comprendre et de formuler l’histoire. Nous n’examinerons pas jusqu’à quel point elle serait un emprunt fait, avec plusieurs autres, à la Perse par la Judée. Il semble aujourd’hui que dans l’antiquité les emprunts proprement dite sont rares d’une religion à l’autre, et dans les questions de cet ordre le plus probable est ordinairement qu’avant tout contact certains germes existaient, qui d’eux-mêmes eussent probablement donné plus tard ce qu’ils ont donné plus tôt sous l’influence de plantes voisines, analogues, déjà en pleine floraison. C’est ainsi que s’expliquent le mieux les notables ressemblances qu’on peut constater entre plusieurs enseignemens du mazdéisme, la moins polythéiste des religions païennes, et le judaïsme des derniers siècles qui ont précédé l’ère chrétienne. Comme les doctrines de la chute, de la résurrection, des anges, des démons, l’apocalyptique juive doit beaucoup aux relations des Juifs avec la Perse, sans qu’on soit tenu pour cela de voir en elle une plante exotique acclimatée artificiellement. En fait, elle pouvait sortir sans violence de l’ancien prophétisme, qui lui-même fut le fruit naturel du vieux monothéisme sémitique.

A mesure en effet que ce monothéisme acquit la conscience de lui-même et de son isolement sur la terre, à mesure aussi se précisa et s’agrandit l’espérance dont les prophètes d’Israël furent les plus éloquens organes. On comprend qu’à l’idée d’adorer le seul Dieu vivant et tout puissant, tandis que les autres peuples n’adoraient que des divinités inférieures ou illusoires, répondît un jour le sentiment que le peuple choisi par ce seul vrai Dieu l’emporterait infailliblement sur tous les autres, car, selon la foi antique, ce peuple devait être seul favorisé par lui, puisqu’il était le seul qui l’adorât. Ne devait-on pas penser d’ailleurs que ce Dieu, justement jaloux d’être exclusivement adoré par les hommes, détruirait finalement les idolâtries attentatoires au culte qui n’est dû qu’à lui ? C’est ainsi que le monothéisme d’Israël s’associa toujours plus étroitement les deux prévisions conjointes de la reconnaissance du seul vrai Dieu par le monde entier et de l’assujettissement du monde entier aux adorateurs du seul vrai Dieu. La croyance en un messie personnel, qui devait accomplir ces grandes choses, ne fut que la dernière pierre posée sur l’édifice des espérances du peuple juif ; le peuple le plus ambitieux et le plus humilié qu’il y ait jamais eu.

L’humiliation fut chez lui proportionnelle à sa gigantesque ambition. Les événemens semblèrent se succéder tout exprès pour démentir la théorie. Après la période, plus brillante de loin que de près, des David et des Salomon vint celle des schismes et de la décadence continue. Quelques réveils ardens de patriotisme et de piété ne purent la conjurer. A la fin, il fallut subir la pesante domination chaldéenne. Bien loin de guider son peuple vers ses glorieuses destinées, Jérémie dut pleurer sur les ruines de Jérusalem en compagnie de la vieille mère Rachel, réveillée à Rama, dans son tombeau millénaire par les gémissemens de ses enfans qui partaient pour l’exil. Néanmoins, si le corps du peuple était détruit, son âme ne l’était pas, et les âmes immortelles se refont de nouveaux corps, ou, si l’on veut, quand un peuple est le porteur d’une idée immortelle, il ne peut pas mourir. Pendant les années d’exil, les prophètes parvinrent à maintenir le feu sacré du patriotisme et de la foi. Ce fut enfin au tour de Babylone de succomber sous les coups d’un conquérant, et, favorisée par le gouvernement doux et sympathique des rois mèdes et perses, l’élite religieuse de Juda put retourner aux lieux sacrés que « l’Éternel avait choisis pour y mettre son nom, » et se concentrer paisiblement sur la grande œuvre de sa restauration religieuse.

Cependant il s’en fallait bien que cet état de choses, dont un peuple plus modeste aurait pu se contenter, réalisât les rêves de l’ardente et inquiète société qui nous occupe. La prospérité matérielle était loin de lui suffire, comme du reste à tous les peuples de sang noble. Le peuple juif était toujours » soumis, tributaire, et, [p. 605] chose particulièrement pénible, il semblait que telle dût être sa destinée perpétuelle. C’est en vain que les Perses, après avoir succédé aux Mèdes comme peuple dominateur, avaient subi à leur tour la loi d’Alexandre, et que l’empire grec s’était substitué en Asie à l’empire persan. Le conquérant meurt, ayant à peine ébauché son œuvre ; ses généraux se partagent ses états : rien de tout cela n’émancipe les Juifs. Ils passent d’abord sous le sceptre des Ptolémées, qui avaient reçu l’Egypte pour leur part. Assez bien traités encore par ces princes, ils eurent lieu de regretter leur domination éclairée, quand une série d’événemens fort indépendans de leur volonté les transféra sous celle des Séleucus, rois de Syrie. Ceux-ci ne virent guère dans la florissante Palestine qu’une riche proie à exploiter. L’un d’eux surtout, Antiochus Épiphane, ne tarda pas à devenir l’objet des malédictions et de l’horreur des enfans d’Israël. Ce prince, éminent à plusieurs égards, eut une manie qui lui coûta cher, celle d’helléniser per fas et nefas les populations rangées sous son sceptre. Il eut peu de peine à réussir en Syrie, où la transformation était déjà presque accomplie quand il monta sur le trône ; mais, sans parler des difficultés qu’il rencontra en Perse et en Arménie, sa politique d’unification (vint se heurter contre un obstacle dont il n’avait pas prévu la puissance : l’obstination du peuple juif à rester lui-même.

Cette résistance étonna Antiochus, habitué à l’obéissance passive de ses sujet : il en chercha la cause, et avec un coup d’œil d’une parfaite justesse il la trouva dans la religion exceptionnelle qu’on professait à Jérusalem. Il se fit donc persécuteur par raison d’état. Non-seulement, aux applaudissemens d’un parti que la mode et la peur avaient beaucoup augmenté, il favorisa de tout son pouvoir l’adoption de la langue, des mœurs, des vêtemens et des plaisirs grecs, et les murs de Sion frémirent au bruit des courses et des spectacles qu’il institua dans cette enceinte vénérable, mais encore il proscrivit le culte de Jéhovah, l’observation de la loi et des fêtes nationales, pilla le sanctuaire, et érigea (dans le temple un autel en l’honneur de son dieu favori, Jupiter Olympien.

A ce dernier coup, les opprimés ne consultèrent que leur désespoir. Une insurrection patriotique et religieuse éclate. Les supplices n’y font rien, ou plutôt l’ère des martyrs, payant de leur sang la liberté des autres, commence. Tout le monde connaît l’héroïque histoire des Macchabées. Une poignée de partisans réfugiés dans les montagnes, bientôt grossie par les mécontens qui accouraient de toutes parts, se battent en guérillas d’abord, bientôt en troupes aguerries, contre les soldats d’Antiochus, les refoulent graduellement dans Jérusalem, et réussissent même à entrer en vainqueurs dans la capitale. Leur premier soin est d’enlever du temple l’autel [p. 606] abhorré, « l’abomination de la désolation, » et de purifier les parvis sacrés de ce contact impur. La guerre avait duré environ trois ans et demi, et, malgré de si brillans résultats, le danger était plus grand que jamais. Antiochus furieux venait de rassembler une armée formidable, et l’envoyait, commandée par son plus habile général, reprendre la capitale juive. Le parti grec relevait la tête, le parti de la transaction baissait la sienne ; les patriotes eux-mêmes, tout surpris de leurs succès récens, sentaient leur résolution faiblir, leur foi chanceler.

C’est alors que parut un livre mystérieux qui semblait provenir d’un vieux voyant du temps de l’ancien exil, de ce Daniel dont un prophète avait parlé comme d’un sage et d’un juste par excellence (4), Ce livre se divisait en deux parties. La première retraçait le portrait de ce qu’avait été pendant les mauvais jours d’autrefois un vrai fidèle, un israélite sans peur et sans reproche, austère gardien de la foi héréditaire et témoin de la chute de bien des grandeurs humaines. Elle racontait par exemple comment il avait refusé d’obéir aux injonctions des plus grands rois quand ceux-ci l’avaient sommé d’abjurer le culte du Dieu de ses pères, comment il était resté toujours fidèle, même le jour où on le jeta dans une fosse pleine de lions affamés, comment il avait vu le plus illustre des rois de Babylone, Nébucadnetzar, devenu fou à force d’orgueil, brouter l’herbe des champs pendant des années entières, comment un jour que le roi Balthazar, nageant dans les délices et les magnificences de la terre, profanait les vases sacrés de Jérusalem en les remplissant du vin de ses débauches, il avait interprété les paroles inconnues, présage de ruine entière et soudaine, que la main effrayante avait fait flamboyer sur les parois de son palais.

Tous ces récits, dont nous n’avons pas à rechercher en ce moment la valeur historique, étaient pleins d’allusions au règne et à la personne d’Antiochus ; mais la seconde partie du livre était encore plus directement applicable à la situation. Dans une série de visions dont le symbolisme était suffisamment clair pour des contemporains, l’auteur anonyme décrivait, en la résumant, l’histoire du passé, et y trouvait la preuve du triomphe assuré et prochain de la bonne cause, si seulement ses champions tenaient ferme. Dans la principale (ch. VII), celle qui contient la pensée mère du livre, il voyait le trône de Dieu dans le ciel ouvert et quatre animaux se succéder devant la face du Tout-Puissant, un lion, un ours, un léopard et un quatrième sans nom, c’est-à-dire les quatre grands empires qui avaient dominé successivement l’Asie occidentale et en particulier la Palestine. C’était le lion ailé de Babylone, l’ours [p. 607] goulu de Médie, le brillant léopard persan et l’animal sans nom qui ne ressemble à rien de ce qu’on a vu auparavant, qui vient d’au-delà des mers, en qui tout est nouveau, langue, habitudes, couleurs, religion : c’est l’empire grec provenu des conquêtes d’Alexandre. Cet empire a dix cornes, savoir les dix princes grecs qui ont régné sur la Syrie depuis et y compris Alexandre ; mais il en pousse une onzième qui a des yeux d’homme et qui vomit le blasphème : cette dernière corne, la plus terrible, n’est autre qu’Antiochus Épiphane en personne (5). Elle n’en est pas moins mise à mort, les animaux qui l’ont précédée sont réduits à l’impuissance, et alors l’image d’un homme, comme un fils d’homme, vient sur les nuées du ciel se présenter devant Dieu et recevoir de lui l’empire universel. Cette forme humaine représente le peuple d’Israël concentré dans son Messie, et parvenant sous sa direction à cette domination sur le monde entier à laquelle il aspire. Il ne faut pas contester la belle et grande idée cachée sous ces symboles bizarres, cette idée de la domination finale de l’esprit et de la religion de l’esprit sur la nature et les religions de la nature. D’autre part, on ne peut nier qu’elle revêt aux yeux de l’écrivain juif des formes encore bien étroites et matérielles. Ajoutons que, d’après la prédiction, le temps d’angoisse qui précédera les jours de bonheur et de gloire doit durer trois ans et demi (la moitié du saint nombre 7 et la durée approximative de la guerre de l’indépendance), de telle sorte que les premiers lecteurs du livre de Daniel purent espérer le très prochain accomplissement des espérances qu’il renferme.

Telle fut la première apocalypse, et, comme nous l’avons dit, les conditions du genre furent désormais fixées. Il se rattachait à l’ancienne prophétie en affirmant comme elle, en dépit des apparences les plus décourageantes, le triomphe assuré des bonnes causes ; mais il s’en distinguait à bien des égards qu’il importe de préciser.

En premier lieu, autant la prophétie ancienne était spontanée, de premier jet, autant la prophétie apocalyptique est réfléchie, calculée, tranchons le mot, arrangée. Une symétrie rigoureuse relie les diverses parties les unes aux autres. Les symboles, les visions s’enchaînent et s’expliquent mutuellement, et telle énigme posée au commencement du livre ne trouve sa solution qu’à la fin. En un mot, on veut faire désormais, non plus des discours de censure ou [p. 608] de consolation comme autrefois, mais un livre. De plus, la prophétie apocalyptique met en saillie, d’une manière presque exclusive, ce qui n’était qu’un élément secondaire de la prophétie antérieure, je veux dire la prédiction, et c’est à elle surtout qu’est due la confusion qui depuis s’est établie presque généralement entre prophétiser et prédire l’avenir. Ses allures à dessein mystérieuses, son langage perpétuellement symbolique, supposant que ceux qui le comprennent sont initiés à ses secrets et à ses finesses, en font une littérature de gens opprimés, qui ne peuvent parler tout haut, mais qui se consolent de l’oppression brutale dont ils sont les victimes en méprisant, du haut de leur supériorité intellectuelle et religieuse, leurs maîtres du moment, qui ne connaissent pas comme eux les décrets divins, et qui, dans leur orgueilleuse folie, courent en insensés au-devant de leur perte. En particulier, il est un trait de la littérature apocalyptique qu’il faut noter : l’amour du bizarre. Ne voyons là rien d’arbitraire. Ce genre naît en effet des démentis étonnans, crians, que les faits infligent aux espérances fondées sur la foi religieuse, et il aspire à montrer que le croyant doit rester ferme dans sa profession en dépit des contradictions apparentes du moment, quelle que soit, à son point de vue de croyant, la bizarrerie des événemens qui se succèdent. Il est naturel que l’explication de choses bizarres le soit elle-même. De là ce goût de l’étrange, du monstrueux, du colossal, ce goût que la prophétie antérieure chez ses derniers représentans, un Ézéchiel surtout, avait déjà contracté sous des influences ninivites et babyloniennes, mais qui se donnera désormais pleine carrière dans la littérature apocalyptique. Du reste, il s’en faut que tout soit antipathique à notre esprit moderne dans ce genre d’écrits religieux qui sont comme le romantisme du prophétisme. Notre goût s’insurge souvent contre les images impossibles dont il use et abuse. Qu’est-ce qu’une corne qui a des yeux d’homme et qui profère des blasphèmes ? A peu d’exceptions près, les descriptions apocalyptiques se refusent à la peinture et à la statuaire ; mais on doit fréquemment admirer la vigueur, la terrifiante énergie des tableaux. Il y a des coups de théâtre vraiment imposans, et les auteurs savent, avec un art très réel, disposer leur mise en scène, graduer leurs images, suspendre leurs dénoûmens, de manière, à produire de puissans effets de surprise ou de terreur. Enfin, toute réserve faite sur les erreurs, les illusions grossières et les oblitérations du sens moral que le point de vue de ces auteurs engendrait en quelque sorte fatalement, il faut reconnaître que deux grandes et fécondes idées, qui depuis ont fait du chemin dans le monde, prennent leur source dans leurs écrits. La première, c’est que le mal et l’erreur, destinés à être finalement et infailliblement vaincus, ne le sont toutefois qu’après avoir jeté tout leur [p. 609] venin, manifesté jusqu’au bout leur mauvaise nature : en d’autres termes, c’est l’excès du mal qui présage et amène le retour victorieux du bien. La seconde, c’est que l’histoire n’est pas, quoi qu’en puisse penser un observateur superficiel, un déroulement chaotique, arbitraire, de faits sans lien, subordonnés uniquement aux caprices du hasard, mais qu’elle est soumise à une loi interne qui la régit du dedans, qui se révèle par une symétrie exprimable en nombres fixes, et dont il faut chercher la formule dans le passé pour avoir le secret de l’avenir. C’est en ce sens qu’on a pu dire avec raison que les apocalypses sont autant d’essais primitifs de la philosophie de l’histoire.

Il va sans dire que toutes ces observations, applicables déjà au livre de Daniel, deviennent bien plus frappantes encore lorsqu’on en retrouve la confirmation dans les livres analogues auxquels par la suite il servit souvent de modèle, toujours de type littéraire. Ajoutons seulement qu’un autre trait commun des apocalypses, c’est d’enseigner que « les temps sont accomplis, » d’annoncer par conséquent la venue très rapprochée de la révolution universelle dans laquelle les méchans et leurs méchancetés seront foudroyés par la toute-puissance divine. L’idée de la fin du monde ou plutôt du renouvellement intégral et subit de l’ordre de choses actuel est en quelque sorte le postulat logique du point de vue apocalyptique.

C’est pourquoi la destinée de toutes les apocalypses fut d’être démenties tour à tour par les événemens. Les prédictions du livre de Daniel ne s’accomplirent qu’à moitié. Antiochus, il est vrai, mourut dans une expédition contre les Perses, et il est bien probable que l’auteur avait déjà vent de cette nouvelle quand il écrivit son livre. L’indépendance du peuple juif fut reconnue par ses successeurs ; mais l’empire universel ne fut pas plus qu’auparavant le privilège du peuple élu. C’était à une autre puissance, plus occidentale encore que la Grèce, qu’il était réservé. De gré ou de force, les princes asmonéens, qui durent à l’héroïsme des Macchabées, leurs ancêtres, de régner sur la Palestine pendant tout un siècle, ouvrirent à ces nouveau-venus une porte toujours plus large qui leur permit de s’immiscer de plus en plus dans les affaires des Juifs. La ferveur première s’était d’ailleurs relâchée, et depuis la mort de Jean Hyrcan le sadducéisme, c’est-à-dire l’indifférence religieuse et les intérêts mondains, dominait la politique intérieure. La famille royale donnait un déplorable exemple par ses divisions intestines et ses mauvaises mœurs. En 64, Pompée entra dans Jérusalem sous prétexte d’appuyer un prétendant, pilla le temple, emmena des prisonniers, traita fort rudement en un mot les « alliés du peuple romain. » [p. 610]

Les violences du général romain furent l’occasion d’une nouvelle apocalypse. Cette fois l’auteur s’adressa au monde entier sous le nom de cette sibylle qui passait pour avoir, dans les anciens temps, prédit le sort futur des états et la série des révolutions de l’histoire. Certains indices donnent lieu de penser que Virgile a lu, sans en connaître l’origine (6), cette production apocalyptique dont le succès engendra les nombreuses imitations juives et chrétiennes réunies aujourd’hui dans le corps volumineux des Oracula Sibyllina. La sibylle en effet n’était pas nécessairement une devineresse païenne. Dans les théories mythologiques de l’antiquité, elle passait pour l’organe de la nature primitive, indépendante des sacerdoces et des sanctuaires officiels. Elle était donc comme une prêtresse de la religion primordiale, set voila pourquoi son nom servit si souvent de couvert aux oracles fabriqués pour consoler les croyans et menacer les impies.

Inutile d’ajouter que la sibylle du temps de Pompée ne fut pas plus clairvoyante que ses sœurs. Loin de là. L’an VI de notre ère, la déposition du roi Archélaus par ordre de l’empereur Auguste, suivie de la dévolution du pouvoir suprême en Judée à un procurateur romain, ne laissa plus au peuple juif qu’une ombre d’autonomie. Alors éclata la révolte de Juda le Galiléen, révolte qu’il fallut étouffer dans le sang ; mais alors aussi se mit à poindre la douce et rayonnante lumière qui devait séparer graduellement la grande espérance du royaume de Dieu des scories qui en ternissaient la pureté, sans toutefois transporter d’emblée hors du cercle apocalyptique les premiers hommes qu’éclaira sa sereine lueur. Les idées apocalyptiques, bien que déjà plus élevées, demeurèrent très puissantes sur l’esprit des premiers chrétiens. Ils attendirent du Christ, lors de son retour, ce que le Christ, pendant sa vie, n’avait pas voulu leur donner, et vers la fin de la génération née avec lui, vers l’an 68, le règne et la personne de Néron donnèrent un nouvel essor à ces rêves ardens. C’est alors que parut la première apocalypse chrétienne, celle que nous appelons l’Apocalypse, et qu’il suffit en ce moment de mentionner à sa place historique.

Environ douze ans plus tard, vers l’an 80, sous Titus, parut un nouvel oracle sibyllin qui crut voir dans cette terrible éruption da Vésuve dont Herculanum, Pompéi, Pline l’Ancien, furent victimes, le signe annonciateur de « la fin des temps (7). » Le règne de Donatien, ce second Néron, également maudit des chrétiens et des Juifs, eut aussi son apocalypse : ce fut le livre apocryphe connu sous le nom de Ive d’Esdras (8), qui eut la chance malheureuse d’annoncer [p. 611] la destruction de l’empire romain juste au moment où le règne de Nerva inaugurait la période des Antonins. Sous Trajan, les révoltés de Palestine ayant remporté quelques avantages sur les troupes romaines envoyées à leur poursuite (118), une nouvelle sibylle (9) éleva la voix pour dénoncer les jugemens redoutables que Dieu allait exécuter sur le monde idolâtre. Et quand la suprême convulsion de la nationalité juive, vers l’an 132, mit aux prises Bar-Kochba, le fils de l’étoile, avec le colosse impérial, une autre apocalypse, la plus furieuse de toutes, parut sous le nom d’Hénoch, le patriarche anté-diluvien, rentré dans le paradis sans passer par la mort (Gen., V, 24), et qui devait, en qualité de summus propheta, avoir prévu la victoire du prétendu messie sur les aigles et tous les animaux des champs (les païens). Depuis lors, la littérature apocalyptique entre en décadence. Aucune production saillante ne vient compenser l’inévitable monotonie du genre. Qu’il nous suffise de mentionner encore au IIe siècle le Testament des Douze patriarches fils de Jacob, le Pasteur d’Hermas, curieux document du puritanisme romain de l’époque, l’Ascension d’Esaïe, apocalypse semi-gnostique, originaire d’Egypte, enfin le Carmen apologeticum de Commodien, découvert il y a quelques années et écrit l’an 250, sous la persécution de Décius, au moment où les Goths passaient le Danube pour la première fois.

Ces rapprochemens historiques permettent de comprendre comment il se fait que, de tous les ouvrages de l’antiquité, ce soient les apocalypses dont il est le plus facile de fixer la date. Il suffit en effet de les placer dans l’horizon historique supposé par leur contenu. Tant que leurs prédictions sont minutieusement conformes à l’histoire, on peut être certain qu’elles sont postérieures aux événemens décrits. Dès que cet accord cesse, la date cherchée se révèle. On doit aussi avoir observé que les auteurs cherchent d’habitude à mettre leurs paroles sous la protection d’un vieux nom vénéré, tant parce que cela rehausse leur autorité que parce que cette apparence d’antiquité reculée augmente l’impression de mystère qu’ils aiment à produire. C’est à la même cause qu’il faut attribuer leur prédilection pour les expressions et les formes archaïques.

On se demandera peut-être comment il est possible que l’engouement pour un genre de prédictions si souvent, si brutalement démenties, ait duré si longtemps. Cela tient à bien des causes, mais entre autres à ce que les chiffres et les symboles dont ces prédictions étaient remplies, devenant toujours plus énigmatiques à mesure que l’on perdait de vue les circonstances momentanées auxquelles ils s’adaptaient, se prêtaient à des interprétations nouvelles, allégoriques,[ p. 612] arbitraires, transformant par exemple en années ce que les textes donnaient comme des jours, ou bien en choses personnifiées les êtres personnels et concrets figurant dans les descriptions prophétiques. Tel fut surtout le cas lorsqu’une popularité exceptionnelle eut ouvert à deux de ces livres (celui de Daniel et l’Apocalypse de Jean), l’entrée du canon juif et chrétien. Depuis lors, il fut admis d’avance, par tous leurs interprètes, que de tels livres ne pouvaient contenir aucune erreur, et comme chaque siècle eut ses tyrans et ses victimes, ses persécuteurs et ses persécutés, chaque siècle aussi crut s’y reconnaître.

II

Désormais notre attention se concentrera sur l’Apocalypse proprement dite. De ce qui précède il résulte que, pour faciliter l’intelligence de ce livre si obscur en apparence, il nous faut rappeler avec quelques détails l’état de l’empire et de l’église au moment où il fut écrit.

On était en l’an 68 de notre ère. La Judée était en pleine révolte ; les Parthes menaçaient les extrémités orientales de l’empire ; Néron venait de tomber du trône. Quatre ans étaient à peine écoulés depuis le terrible incendie qu’il avait fait allumer à tous les coins de sa capitale, afin sans doute de la reconstruire sur un nouveau plan et à moins de frais. Avec une infernale adresse, il avait su détourner sur les chrétiens, déjà mal vus, les colères du peuple, et une persécution atroce avait sévi, surtout à Rome, contre les disciples du crucifié. Très aimé de la populace, assez bien vu dans l’armée d’Italie, qui respectait en lui le dernier des césars, mais détesté de la population honnête et de l’aristocratie, Néron avait disparu subitement, d’une manière mystérieuse, inexplicable, au premier bruit de la révolution qui s’avançait à pas rapides. En même temps sa chute soudaine provoquait le premier grand ébranlement qui, depuis les jours d’Auguste, eût mis en question le maintien de l’empire. Sans doute c’étaient des généraux romains que ces Galba, ces Othon, ces Vitellius, dont les pronunciamientos se succédaient coup sur coup ; mais ce n’en était pas moins des provinces que la révolution anti-césarienne était sortie. A côté d’eux Vindex, un Gaulois, n’avait-il pas osé arborer l’étendard de l’insurrection ? En Afrique, en Germanie, en Gaule, en Mœsie, en Asie, les légions, proclamaient à l’envi l’une de l’autre de nouveaux empereurs. Le secret de l’empire était divulgué ; on savait désormais qu’on pouvait faire un empereur ailleurs qu’à Rome, et il n’y avait pas de raison bien visible pour que ce gigantesque assemblage de nationalités conquises ne se disloquât point en cent morceaux. L’année qui vit monter Galba sur le trône, [p. 613] dit Tacite, fut la dernière de sa vie et presque de l’état. Il était temps qu’une main de fer comme celle de Vespasien, fort occupé pour le moment en Judée, vînt resserrer les liens détendus de ce grand corps qui menaçait de s’affaisser sur lui-même, d’autant plus que d’étranges rumeurs circulaient à Rome, en Grèce, en Asie. Les gens les mieux renseignés affirmaient pertinemment que Néron, ayant perdu la tête, s’était fait tuer par un de ses affranchis dans une grotte isolée ; mais ils paraissaient trop intéressés à l’affirmer. Le fait est que le peuple ne croyait pas à cette étrange nouvelle, et le bruit se répandait à chaque instant que Néron n’était pas mort, qu’il avait réussi à gagner secrètement l’Asie, et que, très bien accueilli par les Parthes, il allait revenir à la tête d’une armée d’Orientaux pour se venger de ses ennemis et infliger à Rome un châtiment dont le fameux incendie de l’an 64 n’eût été que le faible avant-coureur. Il faut lire dans les historiens les plus accrédités les nombreuses et curieuses tentatives des faux Nérons qui se succédèrent, pour ainsi dire, sans désemparer sous les règnes suivans et trouvèrent constamment des partisans crédules et enthousiastes. Cela prouve ce que l’on soupçonnait déjà, c’est-à-dire que Néron fut plus populaire qu’on ne le penserait à première vue. Il y avait même des gens qui, pour concilier toutes les versions, admettaient qu’en effet Néron avait reçu une blessure mortelle ; mais ils ajoutaient que, remis sur pied par un prodige satanique, il réaliserait, sous les auspices et avec l’aide de l’enfer, le terrible programme qui lui était attribué. Dans ceux qui parlaient ainsi, nous pouvons déjà reconnaître des chrétiens et des Juifs pour qui la possibilité d’une résurrection opérée par Dieu ou par le diable n’avait rien d’inadmissible, et qui, ayant de sérieux motifs pour abhorrer leur cruel persécuteur, ne devaient voir on lui que l’instrument infernal des dernières calamités pesant sur le monde. Il est certain qu’un pareil scélérat, qui avait en quelque sorte réalisé l’idéal du vice et du crime, qui, surtout pendant les dernières années de sa vie, s’était plongé publiquement dans les plus crapuleuses débauches, qui avait fait périr ses meilleurs amis, sa femme, sa mère elle-même, devait aisément revêtir l’apparence d’un être surnaturellement mauvais, de quelque chose comme une incarnation démoniaque.

Les Juifs étaient alors dans toute l’exaltation de la lutte désespérée qu’ils avaient engagée contre l’empire. Depuis l’an 66, ce peuple, poussé à bout, avait chassé les aigles romaines et proclamé son indépendance, résolu à la défendre jusqu’au dernier souffle. L’année d’après, Néron envoyait en Palestine Vespasien avec les instructions les plus sévères. En 68, le général romain avait reconquis pied à pied la Galilée et la Samarie, et arrivait sous les murs de Jérusalem, qu’il allait bientôt quitter avec le titre d’empereur, [p. 614] laissant son fils Titus pour achever son œuvre sanglante. On sait les épouvantables péripéties de ce siège qui dura deux ans, et le point extrême où les Juifs poussèrent la furie de la résistance nous donne une idée de ce que devait être leur disposition d’esprit au moment où l’espoir de vaincre ne leur était pas encore interdit. Sans doute un observateur ordinaire n’eût pas douté qu’à la longue Jérusalem succomberait devant la force ; mais dans la croyance ou, si l’on veut, dans l’illusion invétérée du peuple juif, l’extrémité où elle allait être réduite n’était-elle pas précisément le gage du secours miraculeux qui lui viendrait d’en haut et de la réalisation prochaine des incomparables destinées que ses prophètes lui avaient assignées ?

De leur côté, les chrétiens, qui sous le règne de Néron avaient beaucoup augmenté en nombre, surtout en Asie-Mineure, en Grèce et à Rome, auraient pu assister au lugubre drame qui se déroulait en Judée comme des spectateurs personnellement désintéressés, émus seulement d’une pitié sympathique pour un peuple coupable, égaré, mais enfin leur parent par la foi, et qui n’en était pas moins le peuple du Sauveur. Eux-mêmes d’ailleurs avaient été les objets de la cruauté raffinée du tyran, et nous savons aujourd’hui combien il s’en fallait alors que la synagogue et l’église fussent encore séparées par un fossé bien profond. Non-seulement dans la Palestine les disciples du Christ se considéraient toujours comme Juifs et même comme les meilleurs des Juifs, et n’avaient renoncé, ni pour eux-mêmes ni pour leurs compatriotes, aux rêves les plus ambitieux du messianisme traditionnel, mais encore la tendance judéo-chrétienne, cette alliance illogique de la loi et de l’Évangile que l’apôtre Paul eût voulu dissoudre entièrement, prédominait dans l’église en général. La grande majorité des chrétiens était donc de cœur et d’âme avec le peuple juif. Sans doute elle se flattait que des événemens aussi formidables l’amèneraient à résipiscence et lui ouvriraient les yeux sur l’erreur qu’il avait commise en repoussant Jésus de Nazareth ; mais elle n’entendait nullement que l’étendard du polythéisme idolâtre flottât victorieusement sur les murs sacrés du temple du vrai Dieu. Elle s’unissait donc aux assiégés par ses vœux pour leur délivrance finale, par ses imprécations contre le paganisme et contre celui qui en concentrait la puissance, l’affreux Néron. Le chrétien judaïsant, qui trouvait dans sa double foi de chrétien et de Juif des motifs redoublés de haine contre le polythéisme et l’empire, était au fond plus disposé que personne à les maudire également et à observer ces signes des temps qui semblaient présager qu’une révolution universelle était imminente. Sous le coup des événements dont il était témoin, sa répugnance contre le libéralisme des doctrines pauliniennes, lesquelles tendaient à diminuer la distance qui, dans la vie quotidienne [p. 615], séparait le Juif du païen, cette répugnance devenait de l’horreur. Il y voyait une trahison, une apostasie de la bonne cause, juste au moment où elle requérait la plus de stricte fidélité. Enfin, tandis que les tièdes et les faibles devaient se laisser aller à l’abattement sous le coup de ces persécutions et de cette guerre qui semblaient interdire tout espoir à l’église et à la nationalité juive, les forts devaient puiser, dans cet excès même du mal parvenu à son paroxysme, la certitude de sa prompte défaite. Plus ils étaient accablés, plus leur triomphe éclatant était sûr et prochain. Le moment, la situation, les croyances, les dispositions, tout appelait une apocalypse. Elle vint, et ce fut la nôtre, l’Apocalypse ou révélation de Patmos. Transportée au milieu de la situation politique et religieuse que nous venons de décrire, l’Apocalypse s’explique d’elle-même.

Comme le livre de Daniel, qu’elle imite beaucoup, elle a une introduction instructive, homilétique plutôt que révélatrice, et se compose pour le reste de visions emboîtées l’une dans l’autre par un procédé assez curieux. Elle part de la supposition que le moment de la grande catastrophe est proche (10), et que Jean, serviteur du Christ, a reçu l’ordre d’en faire connaître les indices et les péripéties. Appliquant à sa manière un des chiffres donnés par le livre de Daniel, l’auteur calcule que le monde et la société du moment où il écrit n’ont plus que trois ans et demi à durer (11). Cette proximité fait que les fidèles doivent redoubler de sévérité envers eux-mêmes, d’intolérance envers tout ce qui est païen, et se garder de tout ce qui ressemblerait à une souillure. De là ces messages adressés à sept églises importantes d’Asie-Mineure, représentant évidemment aux yeux de l’auteur la totalité de l’église chrétienne, car le nombre sacré 7 est divin, et signifie, tout le long du livre, ce qui est complet, achevé, à qui rien ne manque, au point que l’esprit de Dieu lui-même se décompose en sept esprits siégeant devant son trône. Ces sept messages, à part quelques différences peu essentielles, roulent sur le même thème : il faut être plus fidèle que jamais. Ce qu’il y a de plus saillant dans les reproches ou les avertissemens qu’ils énoncent, c’est la rudesse avec laquelle l’auteur attaque un parti qu’il stigmatise tantôt comme celui des faux apôtres, « qui se disent apôtres et ne le sont point, » tantôt comme le parti des balaamites ou des nicolaïtes, deux mots qui, le premier en hébreu, le second en grec, signifient « corrupteurs » ou « destructeurs du peuple. » Il n’en a pas fallu davantage pour que les pères, se rappelant que parmi les diacres de Jérusalem il y en avait un nommé Nicolas, fissent de ce brave homme le premier des [p. 616] hérésiarques. La réalité est que nous nous retrouvons ici au milieu de la lutte ardente qui partagea l’église apostolique, et il n’est pas difficile de reconnaître les partisans de Paul sous les traits passablement grossis par l’indignation de l’auteur, judéo-chrétien exalté. Comme de vrais disciples du faux prophète Balaam, qui jadis corrompit le peuple d’Israël, ces faux Juifs, ces faux chrétiens mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se souillent par des unions criminelles. Ce sont là précisément les deux principales illégalités que ceux même des Juifs chrétiens qui eussent souffert chez les païens convertis une grande indépendance au sujet des préceptes mosaïques ne pouvaient se décider à tolérer, savoir l’usage des viandes provenant des sacrifices, qu’on vendait en abondance sur les marchés des grandes villes, qu’on servait sur une foule de tables privées, et les mariages, licites au point de vue civil, mais prohibés par la législation de Moïse. Ce qui s’agitait sous cette controverse spéciale, c’est au fond la question de savoir si les chrétiens pouvaient ou non entretenir des relations suivies et amicales avec la société païenne. L’auteur veut, on le voit, que la société chrétienne n’ait absolument rien de commun avec le monde païen. Il les sépare a mema et thalamo. S’il n’attaque pas personnellement l’apôtre Paul, tout en faisant une allusion évidente à ses prétentions apostoliques, selon lui illégitimes, il est certain qu’il n’a aucun égard à ce que cet apôtre a pu enseigner dans les mêmes églises d’Asie-Mineure auxquelles il s’adresse. Plus loin, quand il décrira les murs de la Jérusalem céleste, dont les douze portes présentent chacune un nom d’apôtre, il n’y en aura pas une seule pour l’apôtre des gentils.

En dehors de ce point saillant, cette première partie n’offre rien de bien remarquable. Il faut noter seulement quelques symboles où expressions apocalyptiques. Ainsi Dieu est l’alpha et l’oméga, la première et la dernière lettre de l’alphabet, manière rabbinique d’enseigner qu’il contient toutes choses en lui-même. Le Christ glorifié apparaît à l’auteur au milieu de sept chandeliers d’or qui correspondent dans le ciel aux chandeliers de même nombre du temple de Jérusalem et aux sept églises dont nous venons de parler. Ses cheveux sont blancs, comme l’étaient ceux de l’Ancien des Jours ou de l’Éternel dans le livre de Daniel, ce qui signifie que l’éternité est désormais son partage, et en général disons tout de suite que l’Apocalypse applique à la personne du Christ les attributs symboliques de la Divinité, non qu’elle en fasse le Créateur lui-même, mais elle veut indiquer par là que les attributs divins lui ont été conférés, comme ils le seront ensuite aux élus, en récompense de sa sainteté et de sa victoire. C’est ainsi que sous la figure de l’agneau immolé il a sept cornes et sept yeux, c’est-à-dire la toute-puissance et la toute-science. [p. 617]

Arrivent alors les visions apocalyptiques proprement dites. Elles sont précédées d’un superbe prélude, d’un alléluia entonné par l’univers entier et confirmé par l’amen des élus (ch. IV), car le ciel s’est ouvert, un son de trompette (12) s’est fait entendre, et, sans décrire Dieu lui-même, que, selon l’Ancien Testament, nul homme ne peut voir et vivre, le prophète a pu contempler son trône entouré de l’arc-en-ciel, tout resplendissant d’éclairs, tout retentissant de tonnerres, et soutenu par les quatre chérubins, ou grandes forces créatrices, qui ne cessent de répéter jour et nuit : « Saint, trois fois saint est le Seigneur Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui sera! » En avant, vingt-quatre anciens, sanhédrin représentatif de l’église, jetaient leurs couronnes au pied du trône, s’unissant aux grandes voix de la nature pour glorifier l’auteur de leur être. Le voyant remarque un livre fermé de sept sceaux : c’est le livre, de l’avenir, que tout le monde ignore, mais que l’agneau immolé ou le lion de Juda (car Jésus, doux et vaillant, a droit à ces deux titres) va ouvrir en vertu du droit qui lui est acquis, et dont le cantique nouveau, que chantent désormais la terre, la mer et les cieux, proclame la plénitude et la justice (ch. V). Il y a de puissantes harmonies dans ce livre ; les orgues alors n’étaient pas inventées, et il y fait penser à chaque instant : on croit les entendre remplissant l’immensité de leurs accords et de leurs mille voix.

Les sceaux sont ouverts l’un après l’autre, et chacun d’eux donne lieu à l’apparition d’un sinistre présage ou bien à quelque mesure préparatoire aux grandes scènes qui vont se dérouler. C’est en ce moment que défilent devant les yeux stupéfaits du prophète les quatre fameux cavaliers de l’Apocalypse qui symbolisent la conquête, la guerre, la famine et la peste. Ce sont les quatre premiers grands fléaux qui précéderont la fin des temps.

«Je regardai, et je vis un cheval blanc. Son cavalier était armé d’un arc. On lui donna une couronne, et il partit vainqueur et voulant vaincre encore.

« Ensuite un autre cheval parut. Il était couleur de feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre et de pousser les hommes à s’entr’égorger, et on lui donna une grande épée. [p. 618]

« Je regardai encore, et un cheval noir parut. Son cavalier portait une balance en sa main, et j’entendis une voix qui sortait du milieu des chérubins, et qui criait : « La mesure (13) de froment pour un denier, les trois mesures d’orge pour un denier ! »

« Je regardai encore, et un cheval pâle parut. Son cavalier s’appelait la Mort, le sépulcre suivait, et le pouvoir lui fut donné de faire périr le quart des habitans de la terre par l’épée, par la famine, par la mortalité et sous la dent des bêtes féroces.»

Il n’y a encore là rien de bien spécial à l’histoire du temps où vivait l’auteur, bien qu’il fasse déjà allusion à certaines calamités qui avaient marqué les années précédentes ; mais tout cela n’est encore que préparatoire. Il en est de même des cris d’impatience des martyrs dont le sang crie vengeance, et des ébranlemens célestes qui font que le soleil s’obscurcit, que la lune devient sanglante, et que « les étoiles tombent à terre comme les figues d’un figuier secoué par le vent. » C’est ainsi que d’autres prophètes avaient déjà décrit de grandes révolutions historiques. Tout ce qui précède est contenu dans les premiers sceaux ; mais, au moment où le septième allait être ouvert, un temps d’arrêt a lieu, que les anges mettent à profit pour marquer au front les israélites fidèles du signe qui les préservera de l’épouvantable tribulation qui s’apprête. Ici encore le caractère juif-chrétien de l’auteur se révèle. Les élus forment sans doute une grande multitude de toute nation et de toute langue, mais cette multitude est subordonnée aux 144 (12 x 12) mille Israélites que les anges ont désignés comme dignes du salut parmi les douze tribus d’Israël.

Le septième sceau s’ouvre donc enfin ; mais, s’il contient le dénoûment, il renferme bien autre chose encore, et il est visible que dans le procédé calculé de l’auteur d’éloigner ce dénoûment au moment où il semblait que rien ne devait plus le retarder, il y a un rapport très ingénieusement figuré avec cette attente apocalyptique depuis si longtemps excitée, qui se croyait toujours à la veille de la fin des choses, et qui ne savait pas qu’il y avait encore des décrets divins qui devaient être exécutés avant que « les temps fussent accomplis. » Le septième sceau ouvert, une demi-heure se passe dans le silence, après quoi le prophète, voit défiler les sept archanges, munis chacun d’une trompette. Chacun d’eux en sonne à son tour, et nous assistons à une répétition des plaies d’Egypte qui frapperont un tiers de la terre. Nous devons toutefois signaler la transformation que subit la plaie dite des sauterelles. C’est la cinquième trompette qui les évoque. Elles sortent en foule du puits de l’enfer, semblables à une épaisse fumée, et c’est bien ainsi que ce fléau s’annonce de loin dans les plaines de l’Orient. Mais voici que ces sauterelles prennent la face humaine, et à leur corps de chevaux préparés pour la bataille, à leurs cuirasses de fer, à leurs [p. 619] casques dorés d’où tombent des cheveux longs comme des cheveux de femme, à leurs dards qu’elles décochent en fuyant, il est facile de reconnaître la terrible cavalerie parte. Elle est commandée par un ange de l’abîme qui s’appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, c’est-à-dire le destructeur (14), car l’auteur, pour certaine raison que nous saurons bientôt, désire que ses lecteurs connaissent aussi les noms hébreux des êtres malfaisans qu’il amène sur la scène. Ce qui prouve d’ailleurs que c’est du côté de l’empire parthe que la vision nous dirige, c’est qu’au son de la sixième trompette, ordre est donné de laisser le passage de l’Euphrate libre, afin que la redoutable armée puisse venir exercer ses ravages sur l’empire romain.

Il semble que la septième trompette n’ait plus qu’à sonner pour que la fin arrive… Mais non, de nouvelles suspensions à effet dramatique, de nouvelles mesures préparatoires la reculent encore, et plus nous avancerons, plus nous verrons désormais se dérouler l’histoire contemporaine de l’auteur.

Les dernières révélations sont précédées d’un immense roulement de tonnerre. Il semble qu’on batte aux champs dans les cieux pour que tout fasse silence, pendant que l’ange de la toute-puissance, un pied sur la terre, un autre sur la mer, jure au nom de Dieu « qu’il n’y aura plus de temps. » Il faut ensuite que le prophète dévore le petit livre qu’il porte en sa main. Ce livre est petit, puisqu’il ne contient que les quelques jours qui doivent s’écouler encore. Il est doux à la bouche comme du miel, car il annonce que Dieu va venger ses élus, et décidément la vengeance est douce à l’âme de notre Juif chrétien ; mais il remplit les entrailles d’amertume, car cette vengeance se révélera par d’affreuses catastrophes. En attendant, le prophète reçoit l’ordre de mesurer le temple de Jérusalem et de s’arrêter, dans cet arpentage, au portique extérieur. En langage apocalyptique, cela veut dire que l’intérieur du saint édifice sera protégé divinement contre les assauts de l’ennemi, et ceci est très important pour la fixation de la date du livre, car il en résulte que l’auteur s’attend bien à ce que Jérusalem et même les abords du temple tombent au pouvoir des païens, mais non pas à ce que le temple lui-même soit pris et détruit. Nous savons en effet par l’histoire du siège de Jérusalem que tel fut l’espoir [p. 620] suprême des derniers défenseurs de Sion. Ce détail atteste donc que l’Apocalypse a été écrite avant l’an 70 (15). Deux prophètes, dont les traits rappellent Élie et Moïse, sont envoyés pour convertir les habitans de Jérusalem et les gentils. C’était un enseignement des rabbins que ce retour des deux prophètes à la veille de la fin des temps ; mais il serait bien possible que l’auteur, tout en les décrivant avec leurs attributs historiques, ait pensé à Jacques, frère de Jean, décapité sous Hérode-Agrippa, et à l’autre Jacques, vénéré par la première église comme frère du Christ, lapidé en 62. Ce qui est certain, c’est qu’ils sont tués par la bête montant de l’abîme, c’est-à-dire le pouvoir idolâtre. Leurs corps sans sépulture restent exposés quelque temps aux yeux des païens, lorsque tout à coup ils ressuscitent et remontent au ciel. Alors un tremblement de terre engloutit la dixième partie de la ville, de sorte que le reste se convertit (16). Telle était en effet l’espérance qui permettait aux Juifs chrétiens de concilier leur patriotisme avec le fait que la grande majorité de leurs compatriotes refusait de reconnaître Jésus pour le Messie. A leurs yeux, cette incrédulité ne pouvait être que passagère, et avant la fin des temps il devait arriver infailliblement quelque chose qui ouvrirait les yeux du peuple élu, momentanément égaré. C’est la nation d’Israël représentée par la femme du chapitre XII, tout entourée du soleil, ayant sous ses pieds la lune et sur sa tête une couronne de douze étoiles (les douze tribus), c’est cette nation dans les douleurs de l’enfantement qui donne le Messie au monde, et la nation du Messie ne peut évidemment pas être toujours privée des bénédictions qu’il apporte à tant d’autres.

Mais voici bien autre chose : dans le ciel s’allonge un immense reptile couleur de feu, ayant sept têtes et dix cornes, sur ses têtes sept diadèmes. C’est lui qui désormais remplira le premier rôle dans le drame, car c’est lui, le grand adversaire, le vieux serpent, l’éternel séducteur ; c’est Satan, qui, dans la folle ambition de vouloir détrôner Dieu, fait la guerre d’abord aux anges dans le ciel, puis aux saints sur la terre. Alors a lieu ce fameux combat entre lui et l’archange Michel, ce thème si souvent exploité depuis par la peinture et la statuaire. Le résultat en est que Satan, vaincu, expulsé du ciel, va continuer ses sombres machinations sur la terre.

Il commence en effet par poursuivre avec fureur la femme, [p. 621] c’est-à-dire la nation qui avait enfanté le Messie, et qui doit se réfugier au désert pour se mettre à l’abri de sa rage. N’aurions-nous pas ici un écho de cette émigration juive-chrétienne qui, vers le temps de la guerre romaine, se réfugia dans les déserts du Jourdain, la Batanée, la région de Pella, et y fonda des églises judaïsantes qui durèrent fort longtemps ? Ce que voyant, le monstre s’en va faire la guerre aux enfans de Dieu dispersés sur la terre. Déjà pourtant, au point de vue de l’auteur, la vraie église, l’église mère, est en sûreté. Et alors, debout sur le sable de Patmos, le prophète voit surgir de la mer une bête gigantesque, à laquelle Satan a donné son pouvoir, car elle a comme lui sept têtes et dix cornes ; de plus elle a dix diadèmes sur les cornes et des noms de blasphèmes sur les têtes. Horreur ! une de ces têtes est frappée à mort, et puis voici que cette blessure mortelle est guérie, que la tête revit, et que toute la terre dans l’admiration suit cette bête et se prosterne devant elle, car elle a reçu l’empire universel. Cette bête, c’est l’empire romain ; ses sept têtes sont les sept empereurs qui se sont succédé depuis Auguste, ses dix cornes sont les dix grands royaumes (17) ou nations dont l’ensemble constituait l’empire romain. Et quant aux noms blasphématoires écrits sur les sept têtes, nous comprenons aisément que, pour le rigide monothéisme des Juifs, les titres d’auguste, de divin, dont se paraient les empereurs, fissent l’effet d’une véritable anthropolâtrie. — A côté d’elle vient se ranger un autre animal ayant deux cornes comme l’agneau, mais parlant comme le dragon ; en d’autres termes, il a l’apparence d’un vrai prophète, d’un messie même, mais son enseignement est diabolique. C’est lui qui, en les éblouissant de ses enchantemens et de ses prestiges, persuade à tous les habitans de la terre d’adorer la bête, cet être étrange qui, «bien que frappé à mort, vivait toujours. » C’est lui, son conseiller, qui lui persuade d’enlever jusqu’aux moyens matériels de l’existence à tous ceux qui ne veulent pas reconnaître son pouvoir. Cette bête horrible concentre dès lors l’intérêt sur elle-même, et l’auteur veut absolument qu’on la reconnaisse sans qu’il soit forcé de dire son nom tout haut. Voilà pourquoi nous lisons ici (XIII, 18) :

«C’est ici qu’est la sagesse ! Quiconque a de l’intelligence, qu’il calcule le nombre de la bête: c’est le nombre d’un homme, et ce nombre est 666. »

Là est évidemment la clé du livre, une clé bien vite perdue et retrouvée seulement depuis quelque temps. Ceux qui l’eurent en main au Ier et au XIXe siècle de notre ère ont trouvé que 666 représentait [p. 622] précisément la valeur numérique des lettres hébraïques formant les mots César Néron.

Maintenant les événemens vont se précipiter. Tandis que les disciples du Christ, réfugiés sur la montagne sainte, chantent le cantique nouveau en s’accompagnant de leurs harpes, et qu’un ange traverse les cieux en sommant les habitans de la terre de donner gloire à Dieu seul, un autre ange survient qui s’écrie : « Tombée, tombée, Babylone la grande! » En même temps d’autres anges volent dans toutes les directions pour accomplir différentes missions ; deux entre autres, les anges de la moisson et de la vendange, font que, sur une étendue de mille six cents stades autour de la ville sainte, le sang coule au point que les chevaux y sont plongés jusqu’au mors. Cette mer de sang est due à la destruction présumée de l’immense armée païenne qui se rassemble pour assiéger Jérusalem et son temple.

La fin de la fin va donc venir ? Pas encore tout à fait. Un dernier défilé de sept anges, portant les sept coupes qui renferment les sept dernières plaies, doit encore la précéder, et ce suprême retard permet à l’auteur de retracer plusieurs scènes qui sont de nature à rehausser la solennité de la catastrophe finale. Ces scènes nous offrent encore des réminiscences des plaies d’Egypte que l’auteur décrit à sa manière ardente et sombre. Cette fois les plaies terribles affligeront la terre entière. Une des coupes de la colère divine est versée sur le trône de la bête : c’est l’empire romain qui s’écroule. Une autre a pour effet que l’Euphrate est desséché et laisse passer les rois d’Orient (les rois parthes) qui amènent leurs forces au secours de la bête, leur alliée. En même temps trois grenouilles, immondes messagères, vont tout en coassant rassembler les rois des trois autres points cardinaux, c’est-à-dire les chefs supposés des nations qui composent l’empire. Enfin toutes ces armées se réunissent au pied du Thabor, dans la plaine de Megiddo, le champ de bataille classique d’Israël. Bientôt une voix part du trône éternel, prononçant le mot fatal : « C’en est fait! » Et au bruit effroyable de mille tonnerres Rome, la grande Babylone, est réduite en cendres.

C’est là une perspective qui enflamme au suprême degré l’imagination du prophète. Deux chapitres entiers, exhalant la plus implacable rage contre « la grande prostituée, » sont consacrés à la décrire sous les traits les plus injurieux et à reproduire les lamentations, les hurlemens des princes, des marchands, des navigateurs, « qu’elle avait enivrés du vin de ses impudicités, » et qui crient hélas! hélas! à la vue de son embrasement, car c’est bien de la cité impériale qu’il est question. C’est elle, cette courtisane vêtue de pourpre et d’écarlate, toute resplendissante d’or et de diamants, la mère des impuretés et des abominations, « la grande ville enfin [p. 623] qui règne sur les rois de la terre (XVII, 18). » Ivre du sang des saints, elle est montée sur la bête aux sept têtes et aux dix cornes, qui se concentre peu à peu dans la personne de Néron, car c’est bien lui « qui était, qui n’est plus et qui reparaît pour courir à sa perdition (XV, 48). » Et c’est ici que l’auteur explique le plus clairement ses calculs. Il nous dit lui-même que les sept têtes sont sept empereurs dont cinq sont déjà tombés (Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron), un sixième règne en ce moment (Galba), un septième va le supplanter, ce qu’il était, on le sait, très facile de prévoir ; mais, comme la fin est proche, ce septième ne régnera pas longtemps (V, 10), et après lui le monstre qui faisait déjà partie des sept, qui n’était plus, mais qui revient, va paraître à la tête de tous les chefs des peuples pour assouvir sur la cité rebelle la soif de vengeance qui les dévore tous, et en même temps pour servir sans le savoir d’instrument aux irrévocables décrets de Dieu.

On le voit, l’Apocalypse, antérieure à l’an 70, a été écrite dans la seconde moitié de l’an 68, quelques mois après la chute de Néron et quand il était déjà certain que le sceptre ne resterait pas longtemps entre les mains débiles de son successeur Galba. Dès le commencement de l’an 69 en effet, ses compétiteurs étaient déjà plus forts que lui. Il en résulte aussi que l’incendie allumé par Néron en 64 n’était aux yeux de l’auteur qu’un essai, une sorte de répétition préalable de l’incendie bien plus terrible encore dont les flammes devaient servir de linceul à la ville abhorrée. On dit quelquefois de nos jours, pour légitimer la tyrannie prolongée de la Rome impériale, qu’elle s’appuyait en réalité sur le consentement tacite des peuples soumis à sa suprématie. Comme nous n’avons guère, pour nous assurer de ce consentement, que les assertions d’historiens romains ou moralement conquis par le point de vue romain, il est difficile de savoir au juste à quoi s’en tenir là-dessus ; mais il est évident qu’il faut en tout cas faire une large exception pour les chrétiens de ce temps-là. Jamais on n’a écrit de livre plus révolutionnaire que l’Apocalypse.

Aux hélas ! des païens consternés répond l’alléluia des élus. En même temps, tout glorieux de la vengeance qu’ils ont tirée de Rome, la bête et ses alliés se dirigent sur Jérusalem pour la saccager à son tour et écraser le peuple des justes rassemblé sur la colline de Sion ; mais leur orgueil insensé va recevoir sa récompense. Le ciel s’ouvre. Quelqu’un, le Christ, en descend monté sur le cheval blanc des triomphateurs et portant sur son front le nom ineffable. Il est suivi de l’armée céleste, montée aussi sur des chevaux blancs. Il n’a pas même à combattre : la parole qui sort de sa bouche est une épée tranchante qu’il n’a qu’à diriger sur la bête et son armée pour qu’elles soient exterminées. C’est au point que, dès [p. 624] qu’il a paru dans sa tranquillité sereine, un ange convie tous les oiseaux de proie qui volent sous les cieux à venir se rassasier des innombrables cadavres qui vont joncher la terre. La bête et son faux prophète sont saisis et jetés vivans dans l’étang de soufre et de feu, où ils resteront éternellement.

Alors commence le « règne de mille ans, » idée rabbinique qui n’a cessé de rencontrer des sympathies dans l’église chrétienne, et qui provient originairement de, ce que, dans le langage religieux du messianisme juif ; on appelait « le jour du Seigneur» le temps de la perfection et du bonheur promis aux fidèles, et que dans un psaume il est dit « qu’un jour est au Seigneur comme mille ans. » L’auteur de l’Apocalypse partage pleinement cette croyance, et prévoit une période millénaire pendant laquelle Satan sera lié et plongé dans l’abîme, tandis que les apôtres, les saints, les martyrs, ceux qui ont résisté à la bête, ressuscites les premiers, régneront paisiblement avec le Christ sur la terre purifiée.

Mais, quand les mille ans sont écoulés, Satan est délié, — pourquoi ? on ne le dit pas,— et va rassembler aux quatre coins du monde Gog et Magog, en qui certains réactionnaires de nos jours ont cru reconnaître les démagogues d’aujourd’hui. Pour le critique sérieux, Gog et Magog désignent dans la langue des prophètes les hordes scythes et germaines, dont on n’avait alors qu’une idée encore bien vague, mais dans lesquelles de très bonne heure on discerna comme une menace à lointaine échéance, mais permanente, à l’adresse de la vieille civilisation. Ces multitudes, soulevées par Satan, viennent entourer le camp des saints et la ville bien-aimée, Jérusalem, capitale du royaume millénaire ; mais le feu du ciel les dévore, et le diable est jeté, cette fois pour toujours, dans l’océan de feu, où l’attendaient depuis mille ans ses vieux amis, la bête et son prophète. Évidemment nous nageons ici en pleine spéculation apocalyptique, et il serait inutile d’en rechercher la confirmation dans les faits de l’ordre réel.

C’est après cette défaite absolue, définitive, du mal et de l’erreur que s’opère la résurrection universelle et que se tiennent les grandes assises du jugement dernier. Le prophète a vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il n’y avait plus de mer, cet élément ayant toujours été, paraît-il, antipathique aux enfans de la Judée. Du ciel est descendue la nouvelle Jérusalem, dans laquelle Dieu et le Christ habiteront avec les justes, où il n’y aura plus ni mort, ni larmes, ni lamentations, ni tristesse. C’est la fiancée du Christ, parée comme pour le jour de ses noces. Le voyant en décrit avec complaisance les dimensions, les merveilles, les murs de diamant, les maisons d’or pur, les douze portes qui sont autant de perles d’une colossale grosseur. Un beau trait au milieu de cette exubérance d’imagination [p. 625], c’est « qu’il n’y vit pas de temple et que la lumière du soleil y était superflue, vu que Dieu lui-même en était le temple et la lumière. » Le livre se termine par d’énergiques encouragemens à tenir ferme, à ne pas faiblir devant la persécution, car si la bête va revenir, le Christ triomphateur la suit de près. Le temps est proche!

III

Voilà donc ce livre plein de mystérieux oracles, où tant de générations ont cherché, ont réussi quelquefois à reconnaître leur propre temps, et dont l’auteur lui-même ne prévoyait pas que le monde actuel eût plus de trois ans et demi à subsister au-delà de l’an 69 de notre ère! Quand on pense qu’un Newton a été complètement la dupe de cette illusion dix-huit fois séculaire ! C’est bien là certainement un des faits les plus frappans parmi tous ceux qui montrent que le génie ne saurait tenir lieu de l’investigation persévérante, quand il s’agit de retrouver les réalités concrètes de l’histoire.

Peut-être quelques-uns de nos lecteurs se demanderont-ils ce qui autorise la critique moderne à se vanter d’avoir résolu un problème qui défiait depuis si longtemps la sagacité des chercheurs, et jusqu’à quel point l’explication que l’on vient d’exposer n’est pas destinée à rejoindre ses devancières dans le grand tombeau des hypothèses démonétisées. Nous répondrons que cette explication n’est ni catholique, ni protestante, ni antichrétienne. Elle est l’explication scientifique, c’est-à-dire celle qui ne regarde pas le renvoi aux régions surnaturelles comme une explication, et qui ne prétend pas non plus identifier avec le nôtre l’esprit de l’antiquité. Elle a donc l’immense mérite qui faisait défaut à toutes ses devancières, celui du désintéressement le plus complet. Au surplus, nous ne déroulerons pas l’innombrable série de faits grands et petits qui élèvent cette explication à la hauteur de l’évidence. Bornons-nous à résumer ceux qui démontrent que la bête désignée par le nombre 666 n’est autre que l’empereur Néron.

La liste serait longue et curieuse des interprétations qui se sont succédé depuis le IIe siècle jusqu’à nos jours à propos de ce chiffre apocalyptique. On en chercha longtemps le sens en grec, sans réfléchir que l’opération recommandée par l’auteur lui-même du livre était une des pratiques favorites du rabbinisme juif, une ghématrie, et que par conséquent il y avait plus de chance de trouver le mot de l’énigme en hébreu qu’en toute autre langue. On sait qu’en hébreu comme en grec il n’y avait pas de chiffres distincts des lettres : chaque lettre représentait un nombre. Là-dessus, partant d’une idée superstitieuse de l’inspiration des livres saints, les rabbins s’étaient [p. 626] imaginé que la somme obtenue par l’addition des lettres d’un mot quelconque avait une signification mystérieuse, qui permettait, en cas de besoin, de substituer à ce mot un autre mot donnant la même somme. C’est ainsi qu’ils corrigeaient certains passages scandaleux au point de vue du judaïsme étroit de leur temps. «Par exemple, choqués du sens littéral d’un passage (18) où il est dit que Moïse avait épousé une Éthiopienne, une couschith (mot équivalent au chiffre 736), ils avaient substitué à ce terme malsonnant celui-ci : jephath mareheh (de beau visage), dont les lettres additionnées donnent aussi, 736 : il en résultait simplement que le législateur hébreu avait été le mari d’une belle femme, et cela ne les scandalisait plus du tout.

Pour en revenir à l’Apocalypse, où abondent les rabbinismes, l’auteur lui-même n’avait pas négligé d’avertir ses lecteurs (19) qu’il était bon de connaître le nom grec et le nom hébreu des personnages diaboliques mis en scène ; mais l’hébreu demeura une langue très peu connue pendant les premiers siècles. L’excellent Irénée, évêque de Lyon à la fin du IIe siècle, l’un des esprits les moins pénétrans et les plus faciles à contenter qui aient jamais existé, s’égara dans des explications qui n’avaient pas le sens commun, toutes grecques, Evanthas, Latinus, Titan. La seconde seule eut un succès prolongé, et compte encore aujourd’hui quelques partisans. Entre autres impossibilités dont elle est chargée, il suffit de rappeler que, dans l’énigme telle qu’elle est posée, le chiffre de la bête doit désigner un nom d’homme. Ce fut une méprise analogue dans laquelle tombèrent et le pape Innocent III en 1215, lorsque, proclamant la croisade contre l’antéchrist Mahomet, il assigna à sa domination 666 ans de durée et prédit par conséquent sa fin prochaine, — et Luther qui, faisant dater de Grégoire VII le commencement du papisme antichrétien, espéra que le XVIIe siècle verrait consommer sa ruine totale. Le nombre d’homme était par là très arbitrairement changé en nombre de temps. Au siècle dernier, le pieux Bengel, théologien allemand, en fit un des termes de l’équation algébrique dont la solution indiquait le 18 juin 1836 comme le premier jour de la fin du monde. Parmi les noms d’hommes proposés, nous citerons Genséric, un pape du nom de Benoît (probablement Benoît IX), Dioclétien, etc. Ce dernier nom fut adopté par Bossuet, qui écrivait DIoCLes aVgVstVs, comme on fait dans les inscriptions lapidaires dont on veut ainsi fixer la date. Malheureusement il se trouva que, moyennant la même manière de compter, on pouvait lire le nom sacré de Louis, LVDoVICIVs dans le chiffre de la bête. [p. 627]

En fait d’interprétations plus sérieuses, ce furent Piscator et Jurien qui les premiers conseillèrent de chercher le mot de l’énigme en hébreu. Leur explication à eux-mêmes ne valait rien et fut oubliée. Il fallut attendre l’émancipation de la critique à la fin du siècle dernier. On s’aperçut alors de l’importance extrême des idées millénaires dans l’église primitive. Un peu de rationalisme aidant, on se persuada que les apocalypses ne décrivaient jamais avec quelque précision que les faits et les hommes de leur temps et qu’aucune ne prévoit un long avenir. Le soupçon se forma que l’Antéchrist de l’Apocalypse pourrait bien n’être que l’empereur Néron. Corrodi, théologien zurichois, dans son Histoire du Chiliasme (1781), Eichhorn, Bleek, Lucke, dans leurs travaux bibliques, fortifièrent toujours plus cette présomption. En 1828, M. Ewald croyait déjà pouvoir lire le nom de César dans le chiffre 666 ; mais son calcul était arbitraire. Enfin vers l’an 1836, il se trouva que quatre théologiens protestans avaient découvert la vraie solution à peu près en même temps et indépendamment l’un de l’autre. Ils avaient été à la fois frappés d’une même évidence à laquelle un peu de logique et l’érudition acquise devaient infailliblement conduire. C’étaient MM. Fritzsche à Rostock, Hitzig à Zurich, Benary à Berlin et Reuss à Strasbourg. Il s’ensuivit même une controverse assez âpre entre MM. Hitzig et Benary, le premier reprochant à l’autre de lui avoir « soufflé » son explication pour s’en parer devant le public de Berlin. Le fait, dûment attesté, que les deux autres savans étaient, chacun de son côté, arrivés au même résultat, mit un terme à la dispute, et depuis lors, sauf chez les partisans du point de vue traditionnel et chez quelques vieux théologiens, libéraux d’ailleurs, mais qui éprouvèrent jusqu’à la fin une certaine mauvaise humeur contre cette brillante découverte de la jeune critique, on peut dire qu’en Suisse, en Hollande, en Allemagne, dans les cercles qui s’adonnent à la théologie scientifique, le problème est considéré comme résolu.

Rien en effet de plus simple. Il suffit de se rappeler qu’en hébreu les voyelles brèves ne figurent pas dans le corps des mots et d’additionner les lettres hébraïques formant les deux mots Késar Nérôn. Cela donne : K 100 + s 60 + R 200 + N 50 + R 200 + ô 6 + N 50 = 666. La seule objection contre ce calcul, tirée de ce que la voyelle é dans Késar devrait être rendue par un ê long en hébreu, a été amplement réfutée par des exemples contraires tirés de la littérature rabbinique et du syriaque. Il y a plus : un détail, au premier abord insignifiant, des écrits d’Irénée a confirmé mathématiquement l’exactitude de cette solution. Cet évêque nous dit quelque part que certains manuscrits de son temps, il ne sait pourquoi, ont p. 628] adopté le chiffre 616 au lieu de 666 (20). Cela pourtant n’avait rien d’étonnant. Parmi les copistes du livre, il y en avait qui savaient encore parfaitement de qui le chiffre apocalyptique voulait parler, et parmi ceux-ci il devait y en avoir de Latins ou préférant la prononciation latine à la grecque, c’est-à-dire qu’ils n’écrivaient pas Néron comme les Grecs, mais Nero comme les Romains. Il y avait donc un N ou 50 à retrancher, ce qui faisait précisément 616.

Ce que nous avons dit du manque de pénétration d’Irénée, ou du moins de la timidité avec laquelle se mouvait son esprit méticuleux dès qu’il ne se sentait plus appuyé par la tradition romaine de son temps, n’a rien d’exagéré, si nous observons que l’opinion qui identifiait l’Antéchrist et Néron se perpétua longtemps dans l’église, bien qu’à partir du moment où l’église et l’empire entrevirent la possibilité de s’entendre, il ne pût plus en être question dans la théologie officielle.

Ainsi plusieurs sibylles de différentes dates, mais toutes postérieures à la mort de Néron, n’en font aucun mystère. Pour elles, l’Antéchrist, c’est le μητροχτόνος άνήρ, l’homme meurtrier de sa mère, qui est caché en Orient, mais qui va revenir, ramenant avec lui l’impiété, la guerre et le massacre. Elles savent que c’est chez les Mèdes et les Perses, c’est-à-dire chez les Parthes, qu’il trouvera des alliés, et qu’il sera l’instrument aveugle de la colère de Dieu contre Rome impériale. Citons un seul fragment pour donner une idée de ces curieux oracles :

« Le grand roi de la grande Rome, l’homme égal à Dieu, — que Jupiter, disent-ils, et Junon la déesse engendrèrent, — qui brigue les applaudissemens en chantant sur les théâtres — ses hymnes doucereuses, qui en a tant tué, sans compter sa propre mère, — partira de Babylone, terrible et impie. — La multitude et les grands lui font cortège. — Il a tué, il a tué, et n’a pas même respecté le sein qui l’a porté. — Il s’est vautré dans l’adultère, né lui-même de la prostitution. — Il va vers les rois des Mèdes et des Perses, qu’il a préférés à tous. »

Après quoi la sibylle nous fait assister au sac de Jérusalem et du temple ; mais alors le feu du ciel dévore à la fois Babylone, la mer, l’Italie, et la furieuse prophétesse prédit ainsi la dévastation de Rome :