F. Schrader. Le souvenir inconscient et le rêve ancestral. Extrait de la « Revue de l’École d’Anthropologie de Paris », (Paris), douzième année, 1902, pp. 113-116.

F. Schrader. Le souvenir inconscient et le rêve ancestral. Extrait de la « Revue de l’École d’Anthropologie de Paris », (Paris), douzième année, 1902, pp. 113-116.

En réponse à l’article de : Charles-L. Letourneau. Des rêves ancestraux. Extrait des « Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris », (Paris), Ve série, tome I, 1900, pp. 425-432. [en ligne sur notre site]

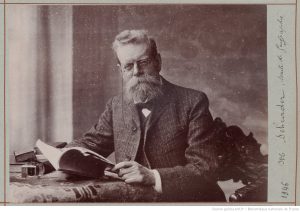

Franz Schrader (1844-1924). Professeur de géographie anthropologique à l’École d’Anthropologie de Paris (1892-1924), auteur de nombreuses publications. Il se consacre très jeune à l’exploration et à la cartographie du versant espagnol des Pyrénées et des Pyrénées centrales et invente l’orographie. En 1875, il publie dans l’Annuaire du Club Alpin Français, une carte du Mont-Perdu. En 1880 il est nommé directeur du bureau cartographique d’Hachette, créé en vue de la publication de l’Atlas universel (1884-1911), définitivement terminé en 1922. Membre de la Société de Géographie de Paris et du Comité des Travaux historiques et scientifiques.

[p. 113]

SUR

LE SOUVENIR INCONSCIENT ET LE RÊVE ANCESTRAL

Par F. SCHRADER

Notre cher éminent collègue Ch. Letourneau a publié, dans le Bulletin de la Société d’anthropologie de Paris, un remarquable travail sur « les rêves ancestraux », c’est-à-dire sur la possibilité d’actions cérébrales réflexes prenant leur origine dans des événements antérieurs à la naissance de l’individu. Le rêve ancestral serait, en somme, un cas spécial et exceptionnellement précis de l’hérédité. Rien n’empêche, surtout après la lecture des exemples cités par M. Letourneau, d’admettre que telle impression particulièrement intense, transmise de l’ancêtre au descendant, puisse revivre chez celui-ci sous l’action de circonstances appropriées, aptes, si on peut ainsi dire, à réveiller la vibration spéciale qui correspond à l’état cérébral nécessaire. Qu’une telle coïncidence, naturellement soumise à des conditions très délicates, agisse avec une justesse assez grande pour que l’ébranlement cérébral se produise, c’est là déjà une condition qui doit rendre les rêves ancestraux fort rares et difficiles à constater. Mais une difficulté bien plus grande résulte de la rareté plus grande encore d’un criterium possible. Comment, en effet, devant une impression de mémoire dépourvue en apparence de cause, savoir la plupart du temps si cette reviviscence intellectuelle provient d’un souvenir inconscient, mais personnel, ou d’une empreinte déposée à la génération précédente ?

Combien rares sont les impressions de « déjà vu » auxquelles nous pouvons assigner une cause plausible ! Depuis le fait oublie qui se réveille à l’improviste dans la mémoire, jusqu’à l’éveil d’une pensée ancestrale, comment tracer les degrés avec précision dans la plupart des cas ? Ajoutons que la condition première et absolue dans de telles constatations est une sincérité parfaite, doublée d’une précision mathématique, deux choses difficiles à trouver dans des questions où le sentiment joue un rôle. Mais, plus les constatations seront rares, plus elles seront précieuses et dignes d’être conservées avec précision.

Les circonstances, et probablement une disposition d’esprit portée à l’observation, m’ont permis de remarquer sur moi-même quatre ou cinq faits de « déjà vu » et d’en relier les effets aux causes. Un de ces faits présente [p. 114] très nettement le caractère ancestral ; les autres se sont expliqués spontanément de façon beaucoup plus simple. Quant à ceux, plus nombreux, qui sont restés inexpliqués, j’estime inutile d’en parler. Une enquête de cette nature doit éclaircir et non compliquer.

Voici le premier fait : à l’âge de dix-huit mois j’avais été emmené par mes parents dans la propriété d’un ami, près de Sainte-Foy-la-Grande, berceau d’une partie de ma famille. Au cours d’un séjour d’un mois dans cette maison hospitalière, j’avais, paraît-il, éveillé la jalousie d’un dindon qui, chaque fois qu’il me voyait essayer mes petites jambes, s’élançait sur moi, au grand effroi de ma mère, laquelle m’avait plus tard raconté cette histoire, sans réveiller chez moi aucun souvenir. En 1888, c’est-à-dire quarante-trois ans plus tard, marié et père de famille, je revins pour la première fois au voisinage de ce vieux nid des « Pelletans », et je passai, avec ma femme et mes enfants, quelques jours dans une maison voisine, où la famille de nos amis s’était transportée depuis de longues années. Rien de plus naturel que de raconter à mes fillettes l’histoire du dindon ; puis, par une association d’idées imprévues, je me demandai s’il me serait possible de retrouver le site. Ma femme, familière depuis l’enfance avec les lieux environnants, me suivait pour corriger au besoin mes erreurs. J’arrivai ainsi, mais comme au hasard et sans rien reconnaître, en un point où je déclarai que pour moi c’était là que l’oiseau malveillant m’avait poursuivi, mais que rien ne me rappelait plus le fait ; vaguement s’éveillait dans ma mémoire l’image d’une allée de pommiers, d’un potager à droite et à gauche, d’un rond-point avec des fleurs ; et nous nous trouvions au bord d’une prairie, au voisinage d’une vigne. Pendant que ma femme m’expliquait qu’il n’y avait jamais eu d’allée de pommiers en cet endroit, notre vieil ami, rentrant crotté, botté et chargé d’outils de la lutte quotidienne contre le phylloxera, nous demanda le sujet de la conversation ; et l’ayant appris : « C’est toi qui te trompes, mon enfant, dit-il à ma femme. Il y avait là une allée de pommiers, mais elle fut détruite longtemps avant ta naissance ; et le massif de fleurs dont parle ton mari existait aussi. »

Supposez maintenant que je fusse arrivé à l’improviste sur ce point, et que l’impression de « déjà vu » ne m’eût pas été expliquée. N’aurais-je pas été autorisé à admettre un souvenir ancestral, dans un pays d’où une partie de ma famille était originaire ?

Deuxième fait, tout différent, mais bien propre à montrer combien souvent on doit passer à côté de l’explication d’un ressouvenir mystérieux, sans soupçonner cette explication.

J’assistai un soir, à Bordeaux où j’habitais alors, à la représentation d’une sorte de féerie dans laquelle était intercalé un ballet quelconque. Le souvenir de ce spectacle s’était effacé depuis plus de dix ans, lorsque un jour, sur une place de Bordeaux dont je citerai le nom (la place Picard), je fus surpris, au moment de monter en omnibus, par un ressouvenir étrangement intense d’un pas de ce ballet et de la musique qui l’accompagnait. L’omnibus, dans lequel j’étais monté, étant arrivé une demi-heure après à destination, je continuais ma route à pied, quand je crus pressentir au [p. 115] loin, devant moi, l’air en question. En effet, en me dirigeant à travers plusieurs rues, je finis par discerner cet air, sortant d’un pauvre orgue de barbarie, cause évidente du mouvement de mémoire qui m’avait surpris à trois kilomètres de là. Ne doit-on pas, neuf fois sur dix, se trouver dans l’impossibilité de discerner les causes très simples de phénomènes analogues ? En voici un troisième, où la transmission d’individu à individu ne joue encore aucun rôle, mais où l’absence d’une explication toute fortuite eût pu me laisser l’impression d’une coïncidence mystérieuse.

Dans une maison amie de Bordeaux, où ma famille avait l’habitude de passer une soirée par semaine, il m’arrivait souvent de feuilleter un album de photographies et de m’arrêter devant le portrait d’une fillette de trois ans, debout dans une si jolie petite pose méditative, que je prenais un vrai plaisir à la contempler. Quinze ans s’écoulent. Au cours d’un voyage à Grenoble, je fais une visite à un inconnu, M. F. président d’une société d’exploration alpine. Au cours de cette visite, une jeune fille de dix-huit à vingt ans entre dans le salon. Me voici saisi de la conviction irrésistible que j’ai toujours vu cette jeune fille, que je la connais depuis l’enfance ; mais comment ? à quel propos ? Aucune explication possible. Nulle ressemblance ne suffirait à expliquer cette absolue similitude ; c’est bien celle-là et pas une autre. Mais le nom de son père m’était inconnu la veille, son existence à elle une minute auparavant. Quinze jours plus tard, à Bordeaux, la dame amie chez laquelle j’avais regardé l’album de photographies me dit : Comment, vous êtes allé à Grenoble chez M. F. ? mais alors vous avez vu votre petite amie de jadis ; son père était le meilleur ami de mon mari. Quoi de plus simple ? Mais combien de choses non moins simples ne s’expliquent jamais et demeurent troublantes ?

Je passe maintenant à un fait d’un autre ordre, où la transmission de génération à génération est évidente ; là encore, c’est une explication qui donne la valeur au fait, et celte explication eût aussi bien pu ne pas se produire.

Une disposition irrésistible à construire des instruments ou des objets de précision m’amena vers ma quinzième année à combiner une petite poupée articulée qui dansait sur la corde. Il serait trop long d’expliquer comment un clavier invisible dirigeait les mouvements de ce petit automate, que je regrette d’avoir laissé périr. Un frère aîné de mon père, avec lequel, paraît-il, j’avais une ressemblance frappante, homme silencieux et volontairement enfermé dans une vie trop modeste, inférieure à son mérite, étudia longuement la petite machine, puis me dit simplement : « Mon fils, je te remercie de ce que tu m’as montré là. » Quelques années après, mon oncle mourut. Mon père et moi, occupés au mélancolique tri de papiers et d’objets oubliés qui suit toute mort, nous rencontrâmes au fond d’un vieux tiroir, entre des souvenirs de jeunesse à aspect de reliques, une petite main articulée à ressorts, dont un fil, tiré au bon endroit, faisait rapprocher les cinq doigts comme pour prendre un objet. Mon père, très ému à la vue de cette petite main, la considéra un moment et me dit : « J’étais bien enfant quand ton oncle commença à construire un petit bonhomme mécanique qui devait [p 116] jouer aux échecs. Voici une de ses mains. La vie n’a pas permis à ton oncle de devenir ce qu’il désirait. »

Ici, ne sommes-nous pas près, bien près, du rêve ancestral ? Un degré de précision de plus, et le fait se reproduisait avec une absolue concordance. Quelle sera ma conclusion ? Elle me semble se formuler d’elle-même ; voici quatre faits, dont l’explication pouvait fort bien ne pas se produire ; elle s’est produite, et le caractère de ces faits a été nettement défini. Un d’entre eux seulement présente une relation quelconque avec des faits antérieurs à la naissance, les autres s’expliquent par des impressions effacées et oubliées, qui ont reparu comme les caractères d’un palimpseste devant un cliché photographique. Combien d’autres faits analogues, demeurant sans explication nette, prêteront aux suppositions ou aux interprétations, et n’auront dès lors aucune valeur scientifique ! En de telles matières, les exemples abondent, mais le difficile, le délicat, disons même le dangereux, c’est, neuf fois sur dix, de reconnaitre au juste le sens et la valeur qu’il convient de leur attribuer. Cette valeur est toute dans le criterium, qui manquera presque toujours, et qu’on n’a pas le droit de remplacer ni de compléter.

LAISSER UN COMMENTAIRE