Antoine Ritti.

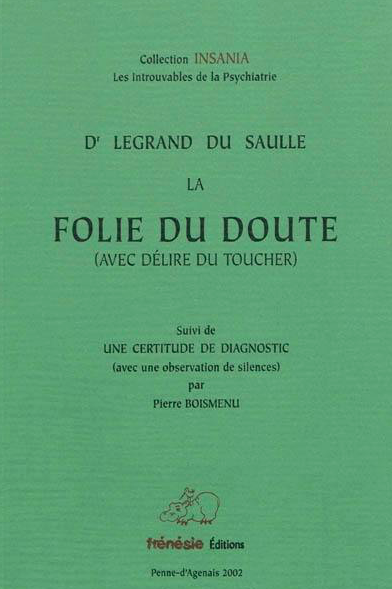

Antoine Ritti. FOLIE DU DOUTE AVEC DÉLIRE DU TOUCHER. Extrait du « Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales », Paris, Éd. G. Masson et P. Asselin, 4e série, t. III, 1879, pp. 339-348.

François-Antoine-Auguste Ritti (1844-1920). Aliéniste élève de Jules Luys, il travailla beaucoup sur les hallucinations et sur leur origine. C’est d’ailleurs dans sa thèse qu’il développa l’idée que leur origine est due au dysfonctionnement du thalamus.

Quelques publications :

— Théorie physiologique de l’hallucination. Paris, Librairie J.-B. Baillière et fils, 1874. 1 vol. in-8°, 75 p.

— Traité clinique de la folie à double forme. (Folie circulaire, délire à formes alternes). Paris, Octave Doin, 1883. 1 vol. in-8°, VIII p., 393 p.

— Folies diverses. Extrait du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales-Paris, G. Masson et P. Asselin, s. d. 1 vol. in-8°, pp. 306-351.

— Histoire des travaux de la Société médico-psychologique et éloges de ses membres. Paris, Masson et Cie, 1913. 2 vol.in-8°,

FOLIE DU DOUTE AVEC DÉLIRE DU TOUCHER.

Sous cette dénomination, on désigne une variété de folie avec conscience, caractérisée par deux ordres de symptômes prédominants : l’interrogation mentale produite par le doute et la crainte du contact des objets extérieurs.

Historique. La Folie du doute n’a sa place marquée dans le cadre nosologie que depuis peu de temps. Est-ce à dire pour cela qu’elle n’a jamais été observée auparavant et que les médecins ont, pour ainsi dire, passé à côté d’elle sans reconnaître ce quelle présentait de particulier et même d’original ? Non, car en lisant avec soin les auteurs, qui se sont occupés de l’étude des maladies mentales, on trouve de loin en loin une ou plusieurs observations concernant des malades atteints de cette affection ; mais on les classait soit parmi les hypocondriaques ou les hystériques, soit parmi les monomaniaques. La première en date de ces observations me paraît être celle de Mlle F…, publiée par Esquirol, dans son Traité des maladies mentales, sous le titre de monomanie raisonnante ; cet exemple des plus intéressants renferme à lui seul presque tous les caractères de la variété de maladie mentale que nous étudions dans cet article : l’anxiété intellectuelle qui produit les incessantes interrogations, puis plus tard la crainte du contact des objets extérieurs y sont nettement indiquées.

Les observateurs qui ont suivi, entre autres Parchappe (Symptomatologie de la folie, in Annales méd. psyché., 1850-1851), n’ayant sans doute eu l’occasion d’observer ces malades que dans la deuxième période de leur affection, ont surtout été frappés de la crainte du toucher ; mais avec Trélat père, Baillarger, Marcé, Delasiauve, Lasègue, la description et l’analyse des faits arrivent à une plus grande précision clinique. En 1861, Baillarger, dans les Archives cliniques, publie une observation intéressante, sous le titre de monomanie avec conscience ; dans la discussion sur la monomanie raisonnante qui eut lieu en 1866 à la Société médico-psychologique, Baillarger, Delasiauve, Brierre de Boismont en communiquèrent d’autres ; enfin Jules Falret, rappelant que son père avait, le premier, donné aux faits de ce genre le nom de « maladie du doute », proposa de les désigner sous nom d’aliénation partielle avec prédominance de la crainte du contact des objets extérieurs. Dans le courant de la même année, Morel publiait dans les Archives générales de médecine, d’intéressants et curieux articles sur le délire émotif, névrose du système ganglionnaire et viscéral ; ce travail, qu’on peut critiquer à divers points de vue, renferme plusieurs observations défolie du doute avec crainte du toucher. Enfin grand du Saulle rassemblant la plupart des faits épars dans les annales de la science, auxquels il ajouta un grand nombre d’observations puisées dans sa pratique personnelle, publie en 1875 une monographie sur cette affection, qui semble devoir définitivement conserver le nom de Folie du doute avec délire du toucher.

Avant de terminer cet historique, il nous faut dire quelques mots sur les travaux publiés par les Allemands sur le même sujet. Griesinger, à la séance de la Société médico-psychologique de Berlin du 25-mars 1868, fit une communication intitulée : Ueber Einen wenig bekannten, psychopatischen Zustand (Archiv für Psychiatrie, 1868-1869, p. 626), et dans laquelle il a relaté trois faits. Le premier et le troisième rentrent dans la première période de la folie du doute ; le second appartient à la deuxième période de cette affection. Griesinger a soin de rappeler que l’état qu’il décrit, a une grande analogie avec ce que Falret père a appelé maladie du doute. Il n’en est pas de même du docteur Oscar Berger, privat docent à Breslau, qui publiant, il y a deux ans, dans les Archiv für Psychiatrie un article sur la même maladie, à laquelle il donna le nom de Grübelsucht (manie de fouiller ou de raffiner), semble ou ignorer, ou faire bon marché de tout ce qui a été publié sur le même sujet en France. Quoi qu’il en soit de cet oubli volontaire ou involontaire, le mémoire de Berger contient des particularités intéressantes dont nous tiendrons compte dans le courant de cet article.

Symptomatologie. La folie du doute avec délire du toucher n’est pas une affection d’une seule pièce, si je puis m’exprimer ainsi, c’est-à-dire présentant d’une façon continue les mêmes symptômes, plus ou moins modifiés pendant tout le cours de son évolution. Elle procède au contraire par bonds, par poussées, et se trouve traversée par des phases suspensives, quelquefois assez longues pour que l’on ait cru à des guérisons définitives. Son évolution est lente et est caractérisée par des phases distinctes et différentes l’une de l’autre. Ainsi le délire du toucher ne vient pas d’emblée, il est la conséquence des anxiétés produites par le doute, de même que les idées de grandeurs sont déduites des idées imaginaires de persécutions dans le délire de ce nom. Legrand du Saulle admet trois périodes dans cette maladie ; cette division, que confirme d’ailleurs l’observation des malades, mérite d’être conservée et nous nous en servirons dans notre description.

Comme on peut le prévoir par ce qui vient d’être dit, le début de la maladie peut passer souvent inaperçu et remonter très-fréquemment à l’âge de la puberté, ainsi que Baillarger, le premier, l’a fait remarquer (in Archives cliniques des maladies mentales, 1861, p. 445). La névrose commence de la manière la plus insidieuse, par des scrupules de diverses natures, par des craintes puériles et exagérées, auxquelles l’entourage du malade attache peu d’importance, jusqu’à ce que l’affection ait acquis un plus grand développement. Il peut arriver aussi que le début a pu être masqué par des phénomènes chlorotiques, hystériques, dysménorrhéiques ou même hypochondriaques.

Première période. — Ce qui frappe tout d’abord chez ces, malades, c’est la conscience complète qu’ils ont de leur état pathologique ; pendant un certain temps ils cherchent à dissimuler, mais bientôt, poussés par leurs angoisses, ils font des révélations, témoignent avec la plus grande bonne foi tous leurs tourments et viennent auprès du médecin réclamer leur guérison avec insistance. Au milieu de leurs récits, souvent confus, il est parfois difficile de saisir l’affection à son point d’origine, et pour le trouver, il faut souvent remonter bien haut dans l’histoire de ces malades. Quoi qu’il en soit, ce qui caractérise cette première période, c’est une disposition de l’intelligence à revenir sans cesse sur les mêmes idées et les mêmes actes, à éprouver le besoin continuel de répéter les mêmes mots ou d’accomplir les mêmes actions, sans jamais réussir à se satisfaire ou à se convaincre, même par l’évidence. Les malades sont dans un état d’hésitation intérieure constante, et ils sont impuissants à arrêter ce travail incessant de leur pensée, s’exerçant continuellement sur elle-même, sans jamais arriver, à un résultat définitif. Aussi deviennent-ils ombrageux, susceptibles, pointilleux, égoïstes, craintifs et exigeants. Manquant de confiance en eux-mêmes, ils vérifient à maintes reprises ce qu’ils font, contrôlent ce qu’ils disent, lisent et relisent ce qu’ils écrivent et ne font rien, pas le moindre acte, sans prendre des précautions sans fin. Ceci est pour les actes ; mais dans le domaine de la pensée, on retrouve les mêmes extravagances, on pourrait dire les mêmes puérilités morbides.

Les idées délirantes qui envahissent le cerveau de ces malades peuvent varier beaucoup, selon les personnes, selon le milieu où elles ont vécu, ou même selon la cause qui a provoqué cette disposition maladive. Toutefois, dès que l’esprit de ces aliénés s’est attaché à certaines séries d’idées particulières, celles-ci deviennent leur préoccupation dominante pendant des mois et même pendant des années. Alors on voit se faire autour de ces idées principales et de leurs dérivés, une sorte de travail de multiplication intellectuelle entraînant à sa suite et des idées nouvelles et surtout des actes qui se ressemblent beaucoup chez les différents malades, malgré la diversité de leurs conceptions délirantes, prédominantes.

Les idées vers lesquelles les plus instruits semblent le plus entraînés, sont des questions incessantes sur Dieu, la Vierge, la naissance du Christ, la création, la nature, la vie, l’immortalité de l’âme, le soleil, la lune, les étoiles, la foudre, les fluides ; aussi certains médecins avaient-ils proposé d’appeler cette forme de folie, la manie métaphysique. D’autres se préoccupant de problèmes moins élevés, s’intéressent à la différence des sexes, la conformation des organes génitaux, la copulation, la beauté des femmes, la mort subite, les oublis à confesse, les hosties, la grosseur des animaux, la dimension des objets, les monnaies d’or, d’argent et de cuivre, les espagnolettes de fenêtres, etc., etc. Quelques-uns, tourmentés par des scrupules religieux, passent leur vie à se reprocher les idées qui traversent leur esprit, ou les actes les plus insignifiants de leur existence, et passent ainsi tout leur temps à se faire une sorte de meâ culpâ intérieur. D’autres enfin sont sans cesse occupés à éloigner certaines séries d’idées ou bien à en retenir d’autres qui tendent à s’échapper de leur mémoire.

Pour mieux faire comprendre cette sorte de rumination psychologique, suivant l’heureuse expression de Legrand du Saulle, il faut citer quelques exemples cliniques. Et d’abord celui d’une jeune artiste de vingt-quatre ans, qui donne des leçons dans une grande ville. Quoique très-intelligente et très-active, elle ne peut sortir seule dans la rue sans qu’elle soit immédiatement assaillie par les préoccupations suivantes : « Ne va-t-il pas tomber quelqu’un du haut d’une fenêtre à mes pieds ? Sera-ce un homme ou une femme ? Cette personne se blessera-t-elle ou se tuera-t-elle ? Si elle se blesse, sera-ce à la tête ou aux jambes ? Est-ce qu’il y aura du sang sur le trottoir ? Si elle se tue sur le coup, comment le saurai-je ? Devrai-je appeler du secours, prendre la fuite ou réciter un Pater et un Ave ? Ne m’accusera-t-on pas d’être la cause de cet événement ? Mes élèves ne me quitteront-elles pas ? Mon innocence pourra-t-elle être reconnue ? » (Legrand du Saulle, loco citato, p. 11). Un autre malade est obligé, malgré lui, de discuter certaines choses dans lesquelles entrent toujours les couleurs et les nombres. Il se demande pourquoi les arbres sont verts, pourquoi les soldats portent un pantalon rouge, pourquoi la femme se marie en blanc, pourquoi le deuil se porte en noir, etc. Dès qu’il est quelque part, il additionne combien il y a de meubles, d’objets ou de vêtements de telle ou telle couleur. En chemin de fer, il comptera le nombre de rivières et de ponts qu’on voit défiler d’une station à l’autre. Si, pour éviter la fatigue, il a voulu fermer les yeux et chercher le sommeil, il rapportera qu’il a été involontairement forcé de résoudre cette question : « Pourquoi l’arc-en-ciel est-il de sept couleurs ? » Il apprécie à merveille son état, déplore ce qu’il appelle « ses manies », se déclare prêt à tout tenter pour arriver à sa guérison et s’éloigne en vous disant : « Vous avez quarante-quatre volumes sur cette table et vous portez un gilet à sept boutons. Excusez-moi, c’est involontaire, mais il faut que je compte ! » (Legrand du Saulle, loc. cit., p. 12). En lisant cette observation, on ne peut s’empêcher de penser à la singulière manie qu’avait Napoléon Ier de compter les fenêtres des maisons par couples quand il passait dans la rue (V. Bigot, Des périodes raisonnantes de l’aliénation mentale, Paris, 1877, p. 281). Un jeune homme, dont l’histoire est racontée par Griesinger (Archiv für Psychiatrie, t. I, p. 650) occupait un emploi important dans une usine et rien ne donnait à penser qu’il pût présenter un cas pathologique quelconque, quand il commença par éprouver une sorte de précision maladive, d’attention exagérée et inconnue jusque-la, dans tous les détails de ses occupations ordinaires, et provenant évidemment d’un certain manque de confiance en lui. Peu à peu une foule de pensées l’assaillirent, l’obligèrent à méditer, à se répondre à lui-même. Ainsi, dès que son intelligence n’était plus absorbée par ses occupations journalières, le pourquoi et le comment d’une foule de choses l’envahissaient : « D’où provient la terre ? D’où proviennent les vers ? Quelle est l’origine de la création ? Par qui a été créé le créateur ? D’où partent les étoiles ? Quelle est l’origine du langage ? Pourquoi l’homme et la femme existent-ils ? Quel est le dernier mot de la structure du corps, de la création des êtres et de l’existence de l’homme ? etc. »

On comprend sans peine, à la lecture de ces observations, que la première conséquence de ces problèmes, le plus souvent mystérieux et insolubles, qui s’imposent d’une façon tyrannique à l’esprit des malades, soit de les troubler, de les égarer, de les impatienter, de les jeter enfin dans le plus profond désespoir. Une seconde, c’est de porter dans les actes les plus futiles le même caractère de doute, d’hésitation systématique. Ainsi le dernier malade dont nous venons de parler ne pouvait plus écrire une lettre sans la relire à plusieurs reprises, afin d’être bien sûr de n’avoir ni omis un mot, ni fait une faute d’orthographe ; s’il fermait un meuble, il venait une ou deux fois vérifier si effectivement il l’avait bien fermé. Un autre s’assurait à plusieurs reprises que la porte de son appartement était fermée, qu’il en avait la clef dans sa poche, que sa poche n’était point décousue, etc.

Les malades peuvent rester de longues années dans cette première période ; quelquefois même, ils ne la dépassent pas. Dans ces cas même, la folie n’est pas continue et offre de longues rémissions ; puis arrivent de nouveau des paroxysmes de plusieurs mois.

Un fait curieux à noter et que Baillarger (Monomanie avec conscience, in Archives cliniques des maladies mentales et nerveuses, 1861, p. 140) a fait ressortir avec soin, c’est que la plupart de ces malades éprouvent le besoin d’une affirmation étrangère, ils sollicitent même des paroles rassurantes et un mot suffit pour dissiper momentanément leurs craintes les plus vives. Ainsi cet auteur raconte l’histoire d’un M. X…, âgé d’environ soixante ans, et qui commença à éprouver vers sa quinzième année une singulière aberration qui n’a jamais cessé depuis plus de quarante-cinq ans. Quand il allait au théâtre, il en revenait tourmenté du désir de connaître tout ce qui se rattachait aux actrices qu’il avait vues. Il aurait voulu savoir le lieu de leur naissance, la position de leur famille, leur âge, leurs habitudes, leur genre de vie, etc. Ce désir était si vif, si persistant, qu’il constituait dès lors une véritable idée fixe. Peu à peu il survint un état d’angoisse et de souffrance, et le malade dut renoncer à aller au théâtre ; mais bientôt l’idée fixe, au lieu de s’appliquer aux actrices seulement, survenait à l’occasion de la rencontre de toute femme que M. X… jugeait jolie. Pendant de longues années il parvint à dissimuler son trouble mental ; mais il arriva un moment où il ne put plus sortir sans être accompagné d’une personne dont la mission consistait à le rassurer sur toutes les femmes qu’on rencontrait. Pour chacune d’elles, il faisait la même question, et demandait si elle était ou non jolie. On répondait uniformément et dans tous les cas que la femme rencontrée n’était pas jolie, et M. X… se contentait de cette réponse. Quand il ne pouvait pas savoir si telle femme est ou non jolie, il était pris d’une véritable crise d’anxiété et de souffrance ; le fait suivant en est une preuve. M. X… avait fait quinze lieues en chemin de fer. Avant de partir, il avait à peine entrevu la dame qui donnait les billets ; mais il n’avait pas fait sa question habituelle. Une fois arrivé, il se rappelle qu’il a en effet oublié de faire cette question, et il demande à la personne qui l’accompagnait si la dame du bureau de départ était ou non jolie. C’était an milieu de la nuit ; la personne chargée de répondre était très-fatiguée, et elle oublia son rôle habituel. Au lieu de dire que la dame qui avait donné les billets n’était pas jolie, elle répondit qu’elle ne l’avait pas regardée et qu’elle n’en savait rien. Alors commença une crise si forte qu’il fallut consentir à faire partir une personne pour que celle-ci pût au retour affirmer que la dame qui distribuait les billets n’était pas jolie.

Baillarger donne d’autres exemples de ce besoin d’une affirmation étrangère et de la facilité avec laquelle les malades s’en contentent. Nous ne citerons que les deux suivants. Une dame craint à chaque instant d’avoir dit ou fait quelque chose de répréhensible ; une personne dans laquelle elle a une grande confiance lui affirme qu’elle n’a rien dit ou rien fait qui puisse l’inquiéter, et aussitôt elle reprend son calme. — Mlle X…, âgée de vingt-trois ans, demande à une jeune soeur de treize ans de lui écrire telle ou telle affirmation pour calmer une inquiétude chimérique. Si la jeune soeur refuse, elle la prie, la supplie, et ne se calme que quand elle a cédé.

Mais lorsque les malades sollicitent ainsi des paroles rassurantes, ils sont déjà entrés dans la deuxième période.

Deuxième période. — En effet, le signe différentiel qui, d’après Legrand du Saulle, sépare la deuxième période de la première, et l’inaugure pour ainsi dire, consiste dans les révélations inattendues du malade, dans le récit prolixe de ses souffrances intimes, dans la sollicitation réitérée de paroles rassurantes et dans l’extrême facilité avec laquelle une personne de l’entourage dissipe momentanément les perplexités en apparence les plus vives. C’est à ce moment aussi, sans qu’on puisse reconnaître chez le malade aucune altération bien apparente des facultés, qu’il vous déclare « qu’il a peur de toucher les pièces de monnaie et qu’il a toujours des gants pour recevoir ou donner de l’or ou de l’argent ; que les objets métalliques luisants l’effraient, qu’il ne touche aux boutons d’une porte ou aux espagnolettes d’une fenêtre qu’après s’être enveloppé la main de son mouchoir ou du pan de sa redingote ! Vous l’interrogez, et il déclare qu’il craint d’être accusé d’avoir détourné quelques valeurs d’or ou d’argent, qu’il redoute la malpropreté des objets précités ou enfin qu’il tient à éviter le contact des substances malfaisantes ou toxiques » (Legrand du Saulle, loc. cit., p. 20). Ce tableau n’explique-t-il pas le sous-titre de la maladie ? Comme exemple de ce délire du toucher, nous rappellerons le cas cité par Morel dans son mémoire sur le délire émotif (p. 3O), de ce suisse d’une église de Rouen qui, depuis vingt-cinq ans, a des craintes absurdes et n’ose pas toucher à sa hallebarde. Le malade se raisonne, s’invective et triomphe de lui-même, mais au prix d’un sacrifice qu’il appréhende de ne plus pouvoir faire le lendemain. Le même auteur rapporte encore le fait d’un conseiller de cour d’appel, qui ne pouvait entrer nulle part sans s’être enveloppé la main avec le pan de son habit, ne laissait pénétrer personne dans sa chambre, recevait les visiteurs dans le corridor, n’osait traverser la rue qu’en marchant sur la pointe des pieds et évitait avec soin de les poser sur les lignes d’intersection des pavés. Cette dernière particularité se trouve chez un malade, dont Baillarger raconte l’histoire et qui en était venu à ne plus vouloir marcher que sur une seule des lames du parquet de sa chambre (Annales médico-psychologiques, 1866, t. VIII, p. 93).

Veut-on obliger ces malheureux à toucher de la main nue un objet qui leur répugne, à ouvrir une porte, par exemple, il arrivera le plus souvent ce qui est arrivé à une malade que Morel poussait avec insistance à ouvrir la porte de son cabinet. Dans ses efforts multipliés, cette femme eut des spasmes, des palpitations ; la sueur inonda son visage et Morel dut cesser l’expérience de peur de voir survenir une syncope.

Cette crainte du toucher s’applique aux objets les plus divers : ainsi telle malade a la peur des épingles, et elle n’ose rien toucher ; telle autre a peur du verre, elle secoue ses vêtements, se frotte les mains pour se débarrasser des prétendus fragments qu’elle redoute d’avoir ramassés ; une autre a peur des orties, etc. Il y a des malades enfin qui ont une répulsion instinctive pour certains animaux, tels que le chien, le chat, la souris, la grenouille ou le crapaud ; d’autres, et ce sont les plus à plaindre, ont une peur excessive des chiens enragés, des morsures et du virus rabique. Cette dernière crainte a surtout le triste privilège de jeter les malades dans les plus grandes terreurs et, lorsqu’elle s’est une fois implantée dans leur esprit, qu’elle et devenue la préoccupation dominante, il n’est pas d’actes étranges, insolites, auxquels ils ne puissent, se livrer. Nous en donnerons quelques exemples. Morel rapporte le fait suivant (loc. cit., p. 24) Une dame, âgée de cinquante-deux ans, s’imagine que le chien de son mari n’a été abattu que parce qu’il était enragé. À partir de ce moment, l’idée d’avoir touché un chien enragé la poursuit jour et nuit. Dans le jardin, auprès de l’animal, il y avait du linge étendu. Ce linge n’avait-il pas été en contact avec la bave rabique ? Placé dans une armoire, à côté d’effets à l’usage de la famille, ce linge ne lui a-t-il pas inoculé la rage, à elle, à son mari et à tous les siens ? Cette femme n’ose plus alors donner le bras à son mari, ne touche plus à rien dans son ménage, ne change plus de vêtements et garde pendant deux mois la même chemise ; « Suis-je folle où ne le suis-je pas ? demandait-elle à Morel. Faudra-t-il donc me séquestrer dans une maison d’aliénés parce que je tremble à la vue d’un chien et que je n’ose rien toucher chez moi ? » Cette malade a consenti a faire de l’hydrothérapie, à la condition que l’on n’employât pour elle que du linge neuf et des couvertures n’ayant jamais servi à personne. Marcé (Traité des maladies mentales, Paris, 1862, p. 357) cite l’observation d’une jeune fille de la campagne, d’un caractère irrésolu, portée à la mélancolie, ayant une grande tendance à s’occuper des choses les plus futiles, qui fut frappée de l’idée qu’elle pourrait gagner la rage. C’est en entendant parler d’un chien, qui, disait-on, courait dans le pays et venait de mordre un des chiens de la ferme, que cette idée la saisit pour ainsi dire et ne la quitta plus. D’abord elle évita avec soin l’animal suspect, puis elle en vint à prendre en horreur tous les objets qu’elle supposait avoir pu être en contact avec lui. Les cordes qui servaient à étendre le linge ayant été jetées près de l’écuelle du chien, elle n’osait plus toucher ni les cordes, ni même le linge. Chaque fois qu’il fallait changer de vêtements, elle éprouvait une répugnance qu’on ne pouvait vaincre qu’au prix des plus vives instances, et quand, par malheur, elle avait posé la main sur un objet suspect, elle passait des heures entières à se frotter et à se laver dans un bain de savon. Son père et sa mère, négligeant de prendre les mêmes précautions qu’elle, elle n’osait ni les toucher, ni s’approcher d’eux, et bientôt sa répulsion s’étendit à tous les objets de son entourage qui pouvaient directement et indirectement avoir touché un objet contaminé. Au bout d’une année, les idées délirantes gagnèrent encore du terrain : un médecin ayant été appelé près d’elle, elle le soupçonna de vouloir l’empoisonner et devint défiante vis-à-vis de lui ; elle en arriva à regarder comme dangereux, non seulement le contact des objets suspects, mais encore leurs exhalaisons. C’est ainsi que pendant plusieurs jours, elle fut très inquiète parce qu’on avait cassé auprès d’elle un objet de verre, qui se brisa en un grand nombre de morceaux ; elle craignit d’en avoir introduit des fragments par les voies aériennes, en respirant.

On a remarqué, dans l’observation précédente, que la malade, après avoir posé la main sur un objet suspect, passait des heures entières à se frotter et à se laver dans un bain de savon. Ce besoin, je dirai même cette obligation de se laver les mains ou les endroits du corps qui auraient été touchés par un objet malpropre quelconque, est caractéristique de cette variété de folie. Ces pratiques de propreté peuvent devenir d’une exagération telle que l’on voit, par exemple, certaine malade qui, par peur du cuivre, se brosse les dents deux à trois fois par jour et se lave les mains plus de vingt-cinq fois, rien que dans la matinée. Ces lavages répétés sont accompagnés de monologues sans fin sur la question de savoir si toute trace de malpropreté a disparu et si les lavages ont été suffisants. Jamais les malades ne réussissent à se convaincre ou à se satisfaire.

Sans doute il y en a qui, honteux de leur état, essayent de lutter, qui font les plus grands efforts pour vaincre leurs répugnances et surmonter leurs répulsions. Il en est qui arrivent ainsi à poser la main sur les objets qui les effrayent ; mais d’ordinaire ils pâlissent aussitôt et lâchent prise. D’autres ont, comme dans l’observation de Morel, citée plus haut, une véritable attaque de nerfs. Il est digne de remarque que, même à ce moment, ces malades conviennent de la sottise de leurs terreurs. Quelques-uns cependant, craignant de passer pour ridicules, et surtout d’être pris pour des aliénés, arrivent néanmoins, sinon à vaincre complètement les singularités de leur conduite, du moins à les cacher, à les dissimuler, afin de faire croire à leur parfaite intégrité mentale. Ils y arrivent quelquefois, mais pour combien de temps ? La plupart, en dehors des périodes de rémission, fréquentes dans cette affection, vivent dans un état d’angoisses perpétuelles, et l’on peut se demander si cette triste existence n’amène pas le tœdium vitæ et même le suicide. Il n’est pas douteux — et Legrand du Saulle en cite des exemples — que l’idée de mettre fin à leurs jours peut traverser l’esprit de ces malades, qu’on en a même vu faire quelques tentatives assez sérieuses de mort violente ; mais, en règle générale, ils sont trop irrésolus, trop versatiles pour pouvoir mûrir et exécuter de tels desseins.

Pendant les deux périodes que nous venons de décrire, la santé générale n’est pas altérée du fait même de l’affection mentale ; les forces physiques restent les mêmes ; l’appétit et le sommeil sont à peine troublés. On ne remarque guère que pendant la deuxième période un ensemble de symptômes particuliers, véritable exacerbation, que les malades eux-mêmes appellent des crises. « Après une intense contention d’esprit, des interrogations multipliées ou de longues remontrances adressées à eux-mêmes et par eux-mêmes, après des angoisses qu’ils désapprouvent ou des frayeurs qu’ils trouvent ridicules, ils ressentent, à un moment donné, une sorte d’impression vague, confuse, indéfinissable, partant de l’épigastre, une véritable aura avec ramifications entéralgiques profondes et irradiation dans tout le système nerveux cérébro-spinal. On les voit alors aller et venir, ne pas pouvoir rester en place, se plaindre de la chaleur, accuser de la céphalalgie, de la rachialgie, de l’inappétence, de l’insomnie et de la diarrhée. Ils sont couverts de sueur, leur circulation est en désordre, le bruit les irrite, le regard les importune, la parole d’autrui les exaspère, les craintes les plus diverses se font jour, l’inquiétude est à son comble, et les pleurs, les spasmes, les sanglots, les demi-défaillances syncopales et l’excitation turbulente achèvent de constituer une scène morbide réelle, que l’on a eu le tort de croire parfois imaginaire, et qui dure de deux à vingt-quatre heures, mais le plus habituellement quatre, cinq on six heures. À tous les retours de périodes d’exacerbation, mêmes tendances panophobiques, mêmes impressions morbides et mêmes actes étranges » Legrand du Saulle, loc. cit., p. 24).

Pendant la seconde période, de même que durant le cours de la précédente, peuvent se présenter de véritables phases suspensives qui peuvent être de deux sortes : l’intermission et la rémission. Pendant l’intermission, qui dure vingt-quatre heures, quelques jours, doux ou trois semaines au plus, la suspension des manifestations du délire, sans être complète, est encore assez étendue ; c’est moins un arrêt complet des symptômes qu’une diminution dans leur intensité, dont la durée est soumise aux caprices de la température, à la menstruation, aux moindres émotions morales. Il n’en est pas de même pour la rémission, qui est un retour complet à la santé antérieure. Le malade alors parle de la meilleure foi du monde de ses scrupules, de ses interrogations personnelles, de ses crises ; il touche à tout, ouvre les portes et les fenêtres, caresse les animaux, etc. Cet état peut durer de deux mois à cinq ans. Tous les malades ont des intermissions plus ou moins fréquentes, mais il en est qui n’ont jamais de rémissions. Ce sont ceux chez lesquels la prédisposition héréditaire à la folie est plus accentuée.

La folie du doute avec délire du toucher est donc une affection paroxystique, rémittente, dans ses deux premières périodes, mais sans aucun caractère de périodicité proprement dite. Si la menstruation parait exercer quelque influence chez la femme sur l’apparition des intermissions et sur leur durée, elle n’a aucune action sur les rémissions.

Troisième période. Nous dirons peu de chose de cette troisième période, que nous appellerions volontiers la période de cristallisation. Il n’y a plus, en effet, ni rémission ni même intermission. Les malades, appréciant toujours avec une parfaite conscience et leur situation et les étranges anomalies de leurs actes, perdent tout instinct de sociabilité, refusent et de recevoir du monde et de sortir de chez eux ; ils vivent pour ainsi dire exclusivement avec leurs idées délirantes et leurs peurs. Le cercle des idées se rétrécit, mais les angoisses s’accroissent, tout en prenant un caractère confus. Les malades passent leur temps dans des détails de toilette et dans des hésitations continuelles. À ce moment aussi, ils écrivent très-peu ou même n’écrivent plus du tout ; la conversation les fatigue ou les ennuie, mais ils se parlent à eux-mêmes à demi-voix, puis à voix basse, et quelques-uns finissent même par remuer simplement les lèvres, exprimant leurs idées comme par une sorte de mussitation. Mais, malgré tout cet ensemble de symptômes qui semble indiquer un affaiblissement notable de toutes les fonctions cérébrales, on ne peut dire que ces malades soient en démence, ni même qu’ils y arriveront jamais, car, contrairement à ce qui arrive pour le plus grand nombre de maladies mentales, la démence n’est pas l’aboutissant nécessaire et fatal de la folie du doute. « Il est remarquable, en effet, dit à ce sujet Falret, que cet état mental, qui se prolonge souvent pendant toute la vie avec des alternatives irrégulières de paroxysmes et de remissions quelquefois très-prononcées, n’aboutit jamais à une véritable démence » (De la folie morale, p. 43).

Étiologie. Les causes de la folie du doute sont ou prédisposantes ou occasionnelles. Parmi les premières, l’hérédité joue le principal rôle ; presque tous, sinon tous les malades dont on rapporte l’histoire, appartiennent à des familles d’aliénés ou ont dans leurs ascendants des névropathes à un degré quelconque. Cette affection atteint beaucoup plus les femmes que les hommes, et s’observe presque toujours dans les classes élevées de la société. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, elle se montre très-souvent pour la première fois dès l’âge de la puberté.

Quant aux causes occasionnelles, ce sont d’abord tous les grands troubles de la santé physique, tels que les maladies aiguës graves, la variole, l’angine couenneuse, la fièvre typhoïde ou le choléra. Tous les auteurs, et en particulier Griesinger et Berger, ont remarqué l’influence de l’onanisme ou des excès vénériens sur la production de la maladie. Parmi les causes morales, il faut citer une grande émotion, une vive frayeur, quelquefois des incidents de peu d’importance, comme dans le fait suivant, dont a parlé Baillarger (Arch. des maladies mentales, 1861, p. 143) : Une dame a une glande au sein. Un chirurgien, tout en la rassurant, lui recommande de prendre garde de se heurter contre un meuble, une clef, etc. Cette crainte s’empare de la malade à ce point qu’elle n’ose plus se laisser approcher par ses enfants, ni descendre dans la rue, ni monter en voiture, ni franchir une porte, etc.

Diagnostic. Pronostic. Le diagnostic de la folie du doute ne présente pas de difficultés sérieuses, surtout à partir de la seconde période, quand les malades eux-mêmes viennent raconter leurs anxiétés, leurs préoccupations délirantes. Au début, et pendant la première période, quand au contraire les malades s’appliquent à dissimuler et à donner le change sur leur véritable état mental, il faut savoir provoquer leurs confidences par un interrogatoire habile, et arriver ainsi à connaître leurs scrupules et les incertitudes de leur esprit, qui vous mettront sur la voie du diagnostic. Le pronostic est toujours grave, cependant on cite des guérisons. Berger rapporte deux faits de rétablissement complet après un traitement par l’hydrothérapie et le bromure de potassium. Legrand du Saulle ne veut voir, dans toutes les guérisons qui ont été constatées, que des rémissions très-longues, de trois à cinq ans, par exemple.

Traitement. On comprend que le traitement de cette affection doit être surtout moral. La séquestration du malade dans une maison d’aliénés est ici contre-indiquée, car l’isolement serait funeste. Il faut, au contraire, combattre le désoeuvrement, imposer énergiquement au malade, qui d’ailleurs est le plus souvent plein de bonne volonté, des occupations absorbantes : aux femmes pensives, les soins du ménage, l’étude assidue de la musique ou des langues étrangères, l’équitation, etc. ; aux hommes, la menuiserie, le tour ou la serrurerie ; il faut les obliger à devenir chasseurs, à apprendre l’escrime. À l’un et à l’autre sexe, le médecin conseillera les longs voyages ; il les enverra parcourir à pied, s’il est possible, une partie de la Suisse ou de l’Italie, etc. En résumé, un seul but est à atteindre : combattre à outrance l’oisiveté des malades.

Quant au traitement physique, il consistera en toniques, ferrugineux, etc., si l’état général l’exige ; enfin, l’hydrothérapie sous toutes les formes (bains, douches, affusions froides, enveloppements dans les draps mouillés) et le bromure de potassium, dont se sont servis plusieurs praticiens, ont rendu de véritables services et d’excellents résultats.

ANT. RITTI

Bibliographie. — ESQUIROL. Traité des maladies mentales, t. I. Article De la monomanie raisonnante ou sans délire. — PARCHAPPE. Symptomatologie de la folie. In Annales médico-psychologiques, 1850 et 1851. — DELSIAUVE. De la monomanie au point de vue psychologique et légal. In Annales médico-psychologiques, 1853 et 1854. — DU MÊME. Des pseudo-monomanies ou folies partielles diffuses. In Annales médico-psychologiques, 1859. — BAILLARGER. Monomanie avec conscience, de l’apparition fréquente de certaines monomanies à l’époque de la puberté. In Archives cliniques des maladies mentales et nerveuses, p. 140, 1861. – MARCÉ. Traité des maladies mentales. Paris, 1862. Chap. des Monomanies. — FALRET. De la folie raisonnante ou folie morale. Paris, 1866. —BAILLARGER, FALRET, LUNIER, DELASIAUVE. Discussion sur la monomanie raisonnante, à la Société médico-psychologique, In Annales médico-psychologiques, t. VIII, 1866. — MOREL. Du délire émotif, névrose du système nerveux ganglionnaire viscéral. In Archives générales de médecine, 1866. — GRIESINGER. Ueber einen wenig bekaunten psychopatischen Zustand. In Archiv. für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, p. 626, 1868-1869. — LEGRAND DU SAULLE. La folie du doute avec délire du toucher. Paris, 1875. [réimpression : Paris, Editions Frénésie, 2002. Collection Insania, Les introuvables de la psychiatre]. — BERGER (Oscar). Die Grübelsucht, ein psychopathisches Symptom. In Archiv für Psychiatrie, p. 217, 1876. — RITTI (Ant.). De la folie du doute avec délire du toucher. In Gazette hebdomadaire, n° 42, 1877.

LAISSER UN COMMENTAIRE