Alexandre Bérard. Le monde des rêves. Extrait de la « Revue des Revues », (Paris), VIe année, Vol. XIV, n°18, 15 septembre (IIe série) 1895, pp. 522-526.

Alexandre Bérard. Le monde des rêves. Extrait de la « Revue des Revues », (Paris), VIe année, Vol. XIV, n°18, 15 septembre (IIe série) 1895, pp. 522-526.

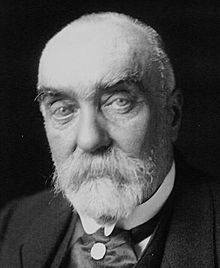

Alexandre Bérard (1859-1923). Docteur en droit, avocat et homme politique.

Quelques publications :

— La responsabilité morale et la loi pénale, 1892.

— La publicité des exécutions, 1894.

— La criminalité en France, 1890.

— Les vaudois, leur histoire sur les deux versants des Alpes, du IVe siècle au XVIIIe. Lyon, A. Storck, 1892.

— Un assassin de treize ans. Extrait des « Archives d’anthropologie criminelle de criminologie et de psychologie normale et pathologique », (Paris), VIII, 1893, pp. 493-503. [en ligne sur notre site]

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Les images on été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 522]

LE MONDE DES RÊVES

Les idées et les images qui se présentent à l’esprit pendant notre sommeil, forment sans doute un monde à part. Le rêve appartient-il à un domaine vital séparé de notre vie terrestre, comme le pense M. Carl du Prel ? Le rêve ne serait-il pas plutôt une simple réaction inconsciente des sensations de la journée ? N’importe ! Indépendant de notre vie ou même n’étant que sa reproduction inconsciente, le rêve se signale comme un des phénomènes occultes les plus intéressants et les plus passionnants.

Rien qu’en vertu de sa généralité (qui de nous en est indemne ?) et de la facilité extrême qu’on a pour le provoquer, le rêve peut être considéré comme un des moyens les plus efficaces pour expliquer l’activité mystérieuse de notre sous-conscience.

Ce n’est cependant que dans ces derniers temps, lorsqu’on se mit à collectionner les rêves d’une façon scientifique, que nous sommes arrivés à la possession de documents des plus importants et des plus curieux, en commençant par ceux que nous apportent des ouvrages spéciaux comme celui de Greenwood et en finissant par des faits accumulés dans les périodiques occultes comme les Annales psychiques, les Proceedings de Myers, le Philosophical Journal, de Chicago, ou le remarquable Borderland, de Miss X. La psychologie peut donc enfin espérer pouvoir faire surgir quelques énigmes du monde des rêves.

Savants, romanciers, poètes, simples observateurs, tout le monde enfin y apporte sa petite obole. Combien sont éloignés ces temps où un homme sérieux aurait cru au-dessous de sa dignité d’enregistrer ou de publier ses rêves 1 C’est peut-être grâce au concours de toutes ces bonnes volontés, que la collection des rêves a de quoi émerveiller tous les esprits friands du curieux ou des étrangetés de l’imprévu.

Rappelons, entre autres, ce rêve étonnant que conta tout récemment Paul Bourget dans Le Gaulois, relatif à la mort de son ami, Léon Chapron.

En Italie, en 1880, loin de Paris, son pauvre ami lui est apparu en un rêve, gisant sur son lit de mort et autour de son cadavre les discussions s’élevaient sur celui qui devait lui succéder dans la critique dramatique.

De retour à Paris, Bourget raconte son songe à Maupassant qui l’interrompt.

— Ne sais-tu donc pas que Chapron est gravement malade ?

Huit jours après, Chapron était mort.

Que dire, par exemple, de la croyance aux songes de M. Chauncey Depeu, l’homme le plus pratique des États-Unis ? Cet ancien ouvrier, qui en sa qualité de roi des chemins de fer américains, dispose de 100,000 employés et de plusieurs centaines de millions, avouait tout récemment qu’une partie de sa fortune lui venait des avis indiqués dans ses « rêves »

Mais si riches que soient déjà les annales des rêves, il n’en est pas cependant beaucoup dont l’intérêt dramatique puisse égaler celui que conte plus loin notre distingué collaborateur et ami, M. A. Bérard, député de l’Ain. [p. 523]

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) Le Songe de St. Joseph, 1645, Gemäldegalerie, Berlin.

Ce qui augmente l’intérêt de son récit, c’est le fait que M. Bérard, loin de croire aux phénomènes occultes, se déclare leur adversaire absolu. La publication de son Conte vrai n’est du reste que le résultat d’une discussion chaleureuse engagée à la rédaction de la Revue des Revues au sujet de la véracité de certaines expériences télépathiques, que défendait devant nous un des professeurs de la Faculté de médecine de Paris. Tout en combattant les données de l’occultisme, M. Bérard nous conta son rêve, du temps où il était Procureur de la République à Lyon. Sceptiques ou croyants, nous fûmes tous tellement sous la terreur étrange de son conte vrai, que M. Bérard se décida à le publier dans la Revue. Nos lecteurs goûteront sans doute avec nous ses coïncidences bizarres, qui en font non seulement un des rêves les plus curieux, mais en même temps un morceau de littérature digne d’être placé à côté de certaines pages fantastiques de Hoffmann ou d’Edgar Poë.

UN CRIME

(CONTE VRAI)

A cette époque, il y a de cela quelque dix ans, j’étais magistrat : je venais de terminer la longue et laborieuse instruction d’un crime épouvantable, qui avait porté la terreur dans toute la contrée : jour et nuit, depuis plusieurs semaines, je n’avais vu, en veille et en rêve, que cadavres, sang et assassinat.

J’étais venu, l’esprit encore sous la pression de ces souvenirs sanglants, me reposer en une petite ville d’eaux, qui dort tranquille, triste, morose, sans bruyant casino, sans mail-coachs tapageurs, au fond de nos montagnes vertement boisées.

Chaque jour, je quittais X…, m’égarant à travers les grandes forêts de chênes, mêlés aux hêtres et aux fayards, ou bien par les grands bois de sapins. Dans ces courses vagabondes, il arrivait parfois que je m’égarais complètement, ayant perdu de vue dans l’éclaircie des hautes futaies les cimes élevées qui me permettaient habituellement de retrouver la direction de mon hôtel.

A la nuit tombante, je débouchais de la forêt sur une route solitaire, qui franchissait ce col étroit entre deux hautes montagnes : la pente était rapide et, dans la gorge, à côté de la route, il n’y avait place que pour un petit ruisseau retombant des rochers vers la plaine en une multitude de cascades. Des deux côtés, la forêt sombre, silencieuse, à l’infini.

Sur la route, un poteau indiquait que X. était à dix kilomètres : c’était ma route ; mais, harassé par six heures de marche, tenaillé par une faim violente, j’aspirais au gîte et au dîner immédiats.

A quelques pas de là, une pauvre auberge isolée, véritable halte de rouliers, montrait son enseigne vermoulue : Au rendez-vous des amis.

J’entrai. [p. 524]

L’unique salle était fumeuse et obscure : l’hôtelier, taillé en hercule, le visage mauvais, le teint jaune ; sa femme, petite, noire, presque en haillons, le regard louche et sournois, me reçurent à mon arrivée.

Je demandai à manger et, si possible, à coucher. Après un maigre souper — très maigre — pris sous l’œil soupçonneux et étrangement inquisiteur de l’hôtelier, à l’ombre d’un misérable quinquet, éclairant fort mal, mais répandant en revanche une fumée et une odeur nauséabondes, je suivis l’hôtesse qui me conduisit à travers un long couloir et un dur escalier dans une chambre délabrée située au-dessus de l’écurie. L’hôtelier, sa femme et moi, nous étions certainement seuls dans cette masure perdue dans la forêt, loin de tout village.

*

* *

J’ai une prudence poussée jusqu’à la crainte : — cela tient à mon métier qui, sans cesse, me fait penser aux crimes passés et aux assassinats possibles. — Je visitai soigneusement ma chambre, après avoir fermé la porte à clef : un lit — plutôt un grabat, — deux chaises boiteuses et, au fond, presque dissimulée sous la tapisserie, une porte munie d’une serrure sans clef. J’ouvris cette porte : elle donnait sur une sorte d’échelle qui plongeait dans le vide. Je poussai devant, pour la retenir si on tentait de l’ouvrir du dehors, une sorte de table en bois blanc, portant une cuvette ébréchée, qui servait de toilette : je plaçai à côté une des deux chaises. De cette façon, on ne pouvait ouvrir la porte sans faire de bruit. Et je me couchai.

Après une telle journée, comme bien on pense, je m’endormis profondément. Tout à coup, je me réveillai en sursaut : il me semblait que l’on ouvrait la porte et que, en l’ouvrant, on poussait la table : je crus même apercevoir la lueur d’une lampe, d’une lanterne ou d’une bougie, par le trou resté vide de la serrure. Comme affolé, je me dressai, dans le vague du réveil, et criai : « Qui est là ? » Rien : le silence, l’obscurité complète. J’avais dû rêver, être le jouet d’une étrange illusion.

Je restai de longues heures sans dormir, comme sous le coup d’une vague terreur. Puis la fatigue eut raison de la peur et je m’endormis d’un lourd et pénible sommeil, entrecoupé de cauchemars.

Je crus voir, je vis dans mon sommeil cette chambre, où j’étais : dans le lit moi ou un autre, je ne sais : la porte dérobée s’ouvrait, l’hôtelier — mon hôtelier — entrait, un long couteau à la main : derrière, sur le seuil de la porte, sa femme debout, sale, en guenilles, voilant de ses doigts noirs la lumière d’une lanterne ; l’hôtelier, à pas de loup, s’approchait du lit et plongeait son couteau dans le cœur du dormeur. Puis le mari, portant le cadavre par les pieds, la femme, le portant par la tête, tous deux descendaient l’étroite échelle : un curieux détail, le mari portait entre ses dents le mince anneau qui tenait la lanterne — et les deux assassins descendaient l’escalier borgne, à la lueur terne de la lanterne. — Je me réveillai en sursaut, le front inondé d’une sueur froide, terrifié. Par les [p. 525] volets disjoints, les rayons du soleil d’août inondaient la chambre : c’était sans doute la lueur de la lanterne. Je me levai et m’habillai en grande hâte. En partant, je vis l’hôtesse seule, silencieuse, sournoise et je m’échappai joyeux, comme d’un enfer, de cette auberge borgne, pour respirer sur le grand chemin poudreux l’air pur des sapins, sous le soleil resplendissant, dans les cris des oiseaux en fête.

*

* *

Je ne pensais plus à mon rêve. Trois ans après, je lus dans un journal une note à peu près conçue en ces termes : « Les baigneurs et la population de X…, sont très émus de la disparition subite et incompréhensible de M. Victor Arnaud, avocat, qui, depuis huit jours, après être parti pour une course de quelques heures dans la montagne, n’est point revenu à son hôtel. On se perd en conjectures sur cette incroyable disparition. »

Pourquoi un étrange enchaînement d’idées ramena-t-il mon esprit vers mon rêve, à mon hôtel ? Je ne sais; mais, cette association d’idées se souda plus fortement encore quand, trois jours après, le même journal m’apporta ces lignes que voici : « On a retrouvé en partie les traces de M. Victor Arnaud. Le 24 août au soir, il a été vu par un roulier dans une auberge isolée : Au rendez-vous des amis. Il se disposait à y passer la nuit. L’hôtelier, dont la réputation est des plus suspectes, et qui, jusqu’à ce jour, avait gardé le silence sur son voyageur, a été interrogé. Il prétend que celui-ci l’a quitté le soir même et n’a point couché chez lui. Malgré cette affirmation, d’étranges versions commencent à circuler dans le « pays. On parle d’un autre voyageur — d’origine anglaise — disparu il y a six ans. D’autre part, une petite bergère prétend avoir vu la femme de l’hôtelier, le 26 août, lancer dans une mare cachée sous bois des draps ensanglantés. Il y a là un mystère qu’il serait utile d’éclaircir. »

Je n’y tins plus et, tenaillé par une force invincible qui me disait malgré moi que mon rêve était devenu une réalité terrible, je me rendis à X…

A X…, les magistrats, saisis de l’affaire par l’opinion publique, recherchaient sans donnée précise. Je tombai dans le cabinet de mon collègue, le juge d’instruction, le jour même où il entendait la déposition de mon ancienne hôtelière. Je lui demandai la permission de rester dans son cabinet pendant cette déposition.

En entrant, la femme ne me reconnut pas très certainement : elle ne prêta même nulle attention à ma présence.

Elle raconta que, en effet, un voyageur, dont le signalement ressemblait à celui de M. Victor Arnaud, était venu, le 24 août au soir, dans son auberge, mais qu’il n’y avait point passé la nuit. Du reste, avait-elle ajouté, il n’y a que deux chambres à l’auberge et, cette nuit-là, toutes deux ont été occupées par deux rouliers entendus dans l’instruction et reconnaissant le fait.

Intervenant subitement : « Et la troisième chambre, celle sur l’é« curie ? » m’écriai-je.

L’hôtelière eut un brusque tressaillement et parut subitement, comme en un soudain réveil, me reconnaître. Et moi, comme inspiré, avec une audacieuse effronterie, je continuai : « Victor Arnaud a couché dans cette troisième chambre. Pendant la nuit, vous êtes venue avec votre mari, vous tenant une lanterne, lui un long couteau ; vous êtes montés par l’échelle de l’écurie, vous avez ouvert une porte dérobée qui donne dans cette chambre : vous, vous êtes restée sur le seuil de la porte, pendant que votre mari est allé égorger son voyageur, afin de lui voler sa montre et son portefeuille. »

C’était mon rêve de trois années que je racontais : mon collègue m’écoutait ébahi : quant à la femme, épouvantée, les yeux démesurément ouverts, les dents claquant de terreur, elle était comme pétrifiée.

« Puis, tous deux, ajoutai-je, vous avez pris le cadavre, votre mari le tenant par les pieds, vous le tenant par la tête ; vous l’avez ainsi descendu par l’échelle. Pour vous éclairer, votre mari portait l’anneau de la lanterne entre ses dents. »

Et, alors, cette femme, terrifiée, pâle, les jambes se dérobant sous elle : « Vous avez donc tout vu ? »

Puis farouche, refusant de signer sa déposition, elle se renferma dans un mutisme absolu.

Quand mon collègue refit au mari mon récit, celui-ci, se croyant livré par sa femme, avec un affreux juron : « Ah ! la c…, elle me le payera ! »

Mon rêve était donc bien devenu une sombre et terrifiante réalité.

Dans l’écurie de l’hôtel, sous un épais tas de fumier, on retrouva le cadavre de l’infortuné Victor Arnaud et, à côté de lui, des ossements humains, peut-être ceux de l’Anglais disparu six ans auparavant dans des conditions identiques et tout aussi mystérieuses.

*

* *

Et moi, avais-je été voué au même sort ? Durant la nuit où j’avais rêvé, avais-je réellement entendu ouvrir la porte masquée, avais-je réellement vu de la lumière par le trou vide de la serrure ? Ou bien, tout n’avait-il été que rêve, imagination et lugubre pressentiment ?

Je ne sais, mais je ne puis songer sans une certaine terreur à l’auberge louche perdue le long du grand chemin, au milieu des grands bois de sapins, et jurant si étrangement avec la belle nature, avec le ruisseau aux cascatelles murmurantes, dont les gouttelettes étincellent comme des diamants au soleil.

ALEXANDRE BÉRARD.

LAISSER UN COMMENTAIRE