Georges Dubujadoux. Freud et son procédé sophistique. Article parut dans le « Mercure de France », (Paris), n°581, 33e année, tome CLVIII, 1er septembre 1922, pp. 330-355.

Georges Dubujadoux. Freud et son procédé sophistique. Article parut dans le « Mercure de France », (Paris), n°581, 33e année, tome CLVIII, 1er septembre 1922, pp. 330-355.

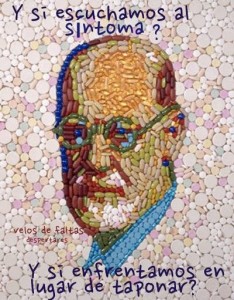

Violent réquisitoire contre Freud et la psychanalyse. Du Onfray avant Onfray.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons rectifié quelques fautes de composition. – Nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 330]

FREUD

ET SON PROCÉDÉ SOPHISTIQUE

Depuis dix ans, les théories psychanalystes se sont répandues dans toute l’Europe ; les livres et articles en langue française, particulièrement ceux de l’école de Zurich, suffiraient à constituer une petite bibliothèque ; dès 1913 on pouvait lire, dans le Mercure de France, un article de M. Kostyleff sur le système de Freud (1) et, en 1916, un article de G. Delage (2). En 1914, MM. Régis et Hesnard (3) publièrent le plus remarquable exposé qui se puisse écrire sur ces théories nouvelles. Cependant, pour différentes raisons, le grand public français se contenta longtemps d’ignorer. Ce ne fut qu’après la traduction française de l’Introduction à la Psychanalyse de Freud que la plupart des Revues donnèrent de copieux résumés de cet ouvrage.

En raison de la diffusion récente du freudisme en France, beaucoup sont encore peu familiers avec la technique psychanalyste (4). Aussi n’est-il pas inutile de rappeler tout d’abord la différence qui existe entre la Psychanalyse et la Psychiatrie.

L’étude des psychoses et des névroses, la pratique de la suggestion, de l’hypnose, les expérimentations de la psychophysiologie ont permis d’évaluer, de faire varier, [p. 331] de mesurer, en quelque sorte, les forces inconscientes (ou plutôt leurs symptômes) sans toutefois permettre de les connaître directement.

Le psychiatre qui use de la suggestion masque le moi inconscient et substitue à une raison d’action, venue des profondeurs ignorées de l’être, une autre raison arbitrairement choisie par lui en somme, sa thérapeutique consiste à dire au malade : « Je t’ordonne de t’ignorer toi-même, je t’ordonne de croire ceci et d’éprouver telle sensation ou tel besoin. »

Mais, voici que des penseurs, nous voudrions pouvoir dire des savants, ne se contentent plus de cette connaissance objective et de ces palliatifs. Ils veulent connaître directement, ils prétendent guérir complètement. Au lieu de dissimuler les abîmes troublants du moi, ils veulent arracher les voiles avec lesquels on prétend les recouvrir ils affirment qu’il est moins dangereux de sonder les gouffres que de les ignorer. Il n’est plus question d’expérimentation, de phénomènes que l’on pourra provoquer, faire varier et mesurer quelquefois à l’aide d’instruments précis, ils s’attaquent à l’essence même, à la cause psychique ; ils abandonnent la méthode objective ; c’est par l’analyse qu’ils espèrent pénétrer dans l’inconscient et s’enfoncer plus avant dans ce domaine inexploré ; en somme, ils reviennent à l’ancienne méthode de l’introspection avec cette différence que le malade, le véritable introspectionniste, est aidé par une sorte de professeur qui s’appelle un psychanalyste.

Ces médecins, si on peut ainsi les appeler, ne se sont pas contentés de faire de la thérapeutique, ils n’ont pas borné leur ambition à guérir les malades, ils ont constitué un vaste système philosophique, une métaphysique, d’où découlent d’originales conceptions esthétiques, morales et sociales. La psychanalyse semble devoir renouveler la pensée humaine et le grand apôtre de cette féconde [p. 332] doctrine, celui qui l’a dotée de sa plus magnifique floraison, c’est Freud.

Freud amorce et insinue en nous l’idée de la prépondérance de la vie inconsciente par la théorie des actes manqués. Les actes manqués, pour lesquels nous n’avons pas en français de désignation générale, englobent le lapsus, l’erreur d’audition ou d’écriture, l’acte maladroit, l’oubli, etc.

Freud croit relever, dans la formation de ces actes, l’intervention d’une volonté inconsciente, volonté refoulée qui revendique sa place et la reprend à notre insu. Mais il subsiste, à l’état de veille un contrôle trop efficace du conscient sur l’inconscient pour que nous puissions tirer des menus faits involontaires de notre vie quotidienne des renseignements très importants sur nos désirs inconscients et refoulés.

C’est par l’étude du rêve que Freud essaie de dévoiler les appétits secrets que notre conscience n’ose pas s’avouer à elle-même.

Le rêve est toujours, d’après Freud, la satisfaction symbolique d’un désir, généralement d’un désir sensuel. Les représentations du rêve sont, en effet, des représentations symboliques et ces symboles pour la plupart représentent l’élément sexuel masculin ou féminin et les personnes de notre entourage immédiat.

L’emploi de ces symboles s’explique par ce fait que, dans le sommeil, tout contrôle n’est pas complètement aboli il subsiste une censure et cette censure ne permet pas à l’inconscient d’exprimer clairement son désir honteux par une subtilité vraiment satanique, l’inconscient tourne la difficulté en mettant, à la place des objets obsédants, des symboles.

C’est grâce à l’interrogatoire très minutieux du malade, à l’évocation en lui des parties oubliées de son rêve, à l’interprétation des symboles dont le médecin connaît la signification, que l’on peut tenter une reconstitution [p. 333] du rêve et connaître les tendances ignorées du rêveur lui-même qui causent les désordres de son système nerveux. Le plus souvent le complexe d’Œdipe est la cause de la rupture d’équilibre de la vie sexuelle. Qu’est-ce donc que ce complexe d’Œdipe ?

D’après Freud, la vie sexuelle est éveillée chez l’enfant dès le premier jour ; il croit voir une preuve de cette assertion dans le plaisir sensuel que l’enfant éprouve à téter et dans la préférence qu’il manifeste pour son père ou pour sa mère. Par une fatalité pressentie par la fable antique d’Œdipe, l’enfant, si c’est un garçon, désire épouser sa mère et tuer son père ; si c’est une fille, elle désire son père et tue sa mère en rêve. Vers l’âge qu’on appelle l’âge de raison, et qui est précisément celui où l’on situait, avant Freud, les premières manifestations de la puberté, l’éducation pousse l’enfant à refouler son désir. Celui-ci semble complètement oublié, cependant il subsiste toujours dans l’inconscient. Ce désir ignoré n’aura pas d’autre inconvénient, il n’acquerra aucune force agissante et n’apparaîtra pas dans la vie psychique si l’évolution sexuelle de l’individu se développe d’une façon normale. Mais si, pour une raison quelconque, l’individu, soit que l’occasion lui manque, soit qu’il appartienne à un type dégénéré ou diminué, ne développe pas normalement sa vie sexuelle, les désirs de la première enfance, refoulés dans l’inconscient, prennent une place importante dans la vie psychique et sont la cause de névroses et de psychoses.

Ces théories heurtent évidemment toutes nos idées préconçues, tous les résultats laborieusement acquis par les psychologues qui n’ont pas comme Freud l’ambition d’un grand système et qui précisément, à cause de cela, ont observé peut-être avec plus de minutie et d’impartialité.

Et pourtant, le professeur Freud, médecin à Vienne, prétend bien n’avoir pas fait simplement œuvre de [p. 334] philosophe et de penseur, il veut être considéré avant tout comme un savant, bien plus, comme un savant spécialisé, comme un médecin. Et c’est de ce titre de médecin qu’il tire toute son autorité. Ce titre lui permet de présenter comme une vérité scientifique sa théorie, qui, émanant de tout autre, semblerait une tentative d’explication métaphysique à reléguer sur des rayons avec bien d’autres systèmes hors d’usage. A chaque instant, les observations cliniques, le secret professionnel, les confidences reçues derrière les portes si bien capitonnées de son cabinet sont l’ultima ratio de sa discussion. Il est bien difficile de ne pas être mis en défiance, tout d’abord, par le ton même de l’enseignement de Freud ; il a souvent des procédés de diseur de bonne aventure ; il évoque irrésistiblement certaine silhouette faisant la parade au seuil d’une baraque.

Dès le début de ses cours, il proclame à peu près ceci :

« Ne restez pas ici, sortez ! Je sens bien que vous ne me croirez pas ! Je vais vous enseigner une chose tellement étonnante ! Comment, vous voulez étudier la psychanalyse ? Mais vous ne pouvez pas comprendre cette science. Comment le pourriez-vous ? Votre formation intellectuelle ne vous le permet pas. Vous êtes pleins d’idées préconçues et vous croyez encore à la science des savants. Vous voudrez toujours revenir aux conceptions de la chimie, de l’anatomie, de la biologie, tandis que je vous enseigne la science de l’âme. Vous vous obstinez à rester, eh bien ! soit. Mais attendez-vous à des révélations stupéfiantes et surtout, bien pénétrés de votre incompétence, croyez-moi toujours sur parole. Un signe d’incrédulité, une question indiscrète, je me tais ! »

Vous reconnaissez le caractère susceptible de certains médecins, grands inventeurs de théories nouvelles, chez qui l’irritabilité et la solennité tiennent lieu de bonnes raisons.

La science de Freud est comme la théologie, elle repose [p. 335] sur l’argument d’autorité, mais cette autorité n’est point celle des Pères de l’Eglise, c’est l’autorité personnelle du Maître.

Car si le disciple d’un médecin ou d’un chirurgien peut vérifier et contrôler par lui-même l’enseignement de son professeur, le psychanalyste ne peut jamais permettre à son élève d’assister à l’examen clinique du malade. Celui-ci, en effet, livre bien difficilement sa pensée et ses rêves en présence d’un médecin traitant et, s’il y a un seul témoin, il n’avouera plus. En conséquence, vous ne pourrez jamais contrôler les assertions du médecin concernant telle confidence de malade il faut croire sur parole ce témoin privilégié.

Et, dans cet art singulier qu’est la thérapeutique de la psychanalyse, — de même que les disciples ne feront des progrès qu’à la condition d’avoir confiance, — de même le patient ne guérira qu’à condition d’avoir la foi, d’être parfaitement isolé, sous l’influence de son directeur de conscience et de ne pas rester en contact avec sa famille et ses amis.

Tout cela semble bizarre et un peu inquiétant, et, s’il n’y avait dans l’œuvre de Freud que des observations cliniques, nous resterions bien perplexes et bien désarmés. Heureusement, il y a autre chose. Car le fait clinique n’est qu’un point de départ et aussi un moyen de contrôle ; il y a l’analyse qui est l’essence de la méthode, il y a le raisonnement, qui, sur les données de l’observation, construit l’hypothèse ; il y a les systèmes psychologiques, historiques, sociologiques que Freud n’hésite pas à tirer de ses théories.

Si nous ne pouvons nous attaquer au contenu même de cette science, au moins nous allons en étudier le contenant. Et j’espère que le Professeur voudra bien reconnaître qu’il n’est point absolument nécessaire de s’être livré soi-même au fameux examen clinique pour discerner le sophisme dans les inductions et déductions auxquelles [p. 336] on se livre à propos des faits impossibles à contrôler. Le procédé sophistique de Freud se présente avec une régularité qui en facilite l’étude. Pour peu qu’on ait parcouru son œuvre, c’est une silhouette bien familière que l’on rencontre à chaque étape sur la route conduisant à l’hypothèse du pansexualisme et à ce noir carrefour où s’érige la statue voilée de l’Œdipe-complexe. Qu’il s’agisse de traiter de l’acte manqué, du rêve, du symbole, de l’acte sexuel, etc. Freud esquive la définition. Il se contente de réfuter deux ou trois définitions trop étroites et, quand il nous a démontré ce que les définitions proposées par ses prédécesseurs avaient d’incomplet, d’artificiel et de faux, il passe outre. Ce manque de définition va lui permettre dans une première partie du raisonnement de défendre avec succès le terrain modeste sur lequel il semble s’être cantonné et, par une série d’empiètements insensibles, à la fin il revendiquera un territoire immense, il donnera à l’objet traité une extension beaucoup trop vaste et qui, d’emblée, paraissait inacceptable.

Cette prétention à raisonner sans définition est insupportable. Stuart Mill disait : « Il n’y a pas de définitions de choses, mais des définitions de noms ». Une définition de nom peut être arbitraire, et du moins, si nous nous trompons dans la solution du problème, nous saurons où chercher les causes d’erreur, mais il n’est pas de plus stérile exercice que de raisonner avec des mots dont la valeur n’est jamais deux fois la même.

C’est ainsi que Freud identifie le lapsus et la perte d’un objet ; il applique au rêve toute l’analyse qu’il a laborieusement tirée de la rêverie ; il confond volontairement le symbole avec le substrat, ou allusion bien connue de la représentation onirique ; l’acte sexuel se différencie du génital et il semble d’abord assez bien [p. 337] délimité, comprenant le génital et une toute petite chose en plus, mais il devient brusquement, en fin de chapitre, tout acte qui cause un plaisir sensuel, bien plus tout acte quelconque, il devient la vie tout entière.

Dans ce champ donc, au préalable, mal délimité, Freud procède à m’analyse ; c’est alors qu’intervient la seconde partie du procédé sophistique. Il décompose son objet, et qu’il s’agisse de l’acte manqué, du rêve, de l’acte sexuel, il relève certains éléments bien connus des psychologues. Ces éléments, il les admet, mais ils ne lui suffisent pas, il y a encore autre chose un flair bien particulier lui fait découvrir une chose que les autres, avant lui, n’avaient pas remarquée. C’est invariablement le désir inavouable, honteux, et refoulé. Cet élément qui, en réalité, existe peu ou prou, souvent dans une proportion infinitésimale, il lui donne une importance exagérée ; il semble oublier l’analyse à laquelle il s’est livré et pour laquelle il a, à peu près, obtenu notre approbation sans autre explication, sans autre discussion, il admet et essaye de nous faire admettre que le dernier élément trouvé, l’élément honteux et refoulé soit la cause uniques. C’est là son cheval de bataille à qui il donne comme carrière cet objet, vous vous en souvenez, mal délimité, et qui s’est fabuleusement agrandi jusqu’à se confondre avec la vie inconsciente. Pour illustrer ce procédé par une comparaison simpliste, mais cependant absolument exacte, Freud raisonne comme un chimiste qui dirait : « Soit un composé : je constate qu’il contient certains éléments contenus également dans le reste du monde, donc ce composé est le monde tout entier, mais dans ledit composé il y a des traces d’arsenic, donc le monde entier n’est composé que d’arsenic. »

Cherchant un exemple dans l’œuvre de Freud nous n’aurons pas besoin de dépasser la théorie des actes manqués. Pas de définition de l’acte manqué, [p. 338] avons-nous déjà dit, ce qui va permettre de donner la même explication du lapsus, du bris d’un vase, de la perte d’une bague et cela simplement parce que ces actes sont stigmatisés en allemand par le préfixe ver. Si nous voulions, nous pourrions comprendre parmi ces actes verbrechen (assassiner) ou verhungern (mourir de faim) ; cela permettrait d’étendre la déduction de Freud et d’affirmer que l’acte de mourir de faim comporte la même explication que l’erreur qui consiste à employer un mot pour un autre.

Dans ce domaine si mal défini, Freud essaie l’analyse de l’acte manqué : il relève l’insuffisance des raisons mécaniques, chimiques, biologiques, psychiques, etc. qui peuvent être invoquées pour l’explication du lapsus : il leur oppose la théorie de l’interférence d’idées. Une idée que nous avons refoulée, et que nous ne voulons avouer, ni aux autres, ni à nous-même, vient brusquement troubler l’idée exprimée et revendiquer sa place. Le lapsus trahit donc la pensée profonde de celui qui le commet ; l’idée perturbatrice est une idée que nous nous efforcions de refouler, mais c’est bien la véritable idée et le secret désir de notre moi inconscient. Mais ne nous arrêtons pas en chemin ; cette théorie n’est point vraie seulement pour le lapsus, tous les actes manqués, les oublis, les pertes, les maladresses sont de la même nature ; ils s’expliquent par les même causes et ils trahissent le véritable désir que nous n’osions nous avouer à nous-mêmes.

Si nous brisons un objet, c’est que nous n’aimons pas celui qui nous l’a donné, et si un homme est écrasé sous un tramway, ne croyez pas à une fatale distraction, mais à une lassitude inconsciente de la vie.

Une jeune fille perd son anneau de fiançailles. Interprétation de Freud : Cette jeune fille n’aimait pas son fiancé, car on perd et on oublie les objets qui rappellent une personne que l’on n’aime pas. [p. 339]

Un jeune homme en portant un toast a dit : « Je bois à l’effondrement de mon chef, » au lieu de dire : « Je bois à la prospérité de mon chef. » Ce lapsus en allemand est très explicable. D’après Freud, ce jeune homme n’a fait qu’exprimer sa véritable pensée refoulée ; au fond, il souhaitait l’effondrement de son chef.

N’essayez pas de nier, le savant psychanalyste sait ce qu’il sait ! Mais nous savons nous aussi par raisonnement, par analyse, par expérience et par simple bon sens que l’interprétation exclusive et têtue de Freud n’est qu’une interprétation plausible entre mille, et nous ne pouvons nous empêcher de le considérer momentanément avec méfiance, parce que nous pensons que cet homme comme médecin peut être dangereux, qu’il le serait à coup sûr comme juge d’instruction, témoin devant un tribunal, juré de cour d’assises.

Qui aura jamais la prétention d’expliquer avec certitude les raisons lointaines d’une association !

Un exemple entre mille :

Maury raconte comment les noms de trois villes lui reviennent toujours à l’esprit accompagnés de trois noms propres. Cette association d’idées est assez régulière pour intriguer le penseur. On m’accordera qu’elle peut provoquer un lapsus. C’est ainsi que Maury, qui ne pense pas à Vichy sans évoquer par exemple le nom de Smith, sera tenté de dire, et dira peut-être un jour pour exprimer qu’il ne s’arrêtera à Vichy : « Je brûlerai Smith. »

Freud va interpréter ce lapsus, et vous prévoyez de quelle façon.

Selon lui, l’intention criminelle n’est pas douteuse. Sans doute, dans cette hypothèse, Maury employait le mot brûler dans son sens familier, « ne pas s’arrêter », Mais l’inconscient qui veillait savait le véritable sens du mot brûler, et en disant : « Je brûlerai Smith », il avait [p. 340] de supprimer ce fâcheux Smith par un supplice atroce. Inutile, ô psychologue, d’alléguer que vous ne connaissez pas Smith, sachez d’abord que vous n’êtes qu’un pauvre psychologue et non un psychanalyste ! Vous ne savez pas, mais votre inconscient sait et M. Freud aussi, cela suffit. Votre inconscient sait très bien qu’un jour, en chemin de fer, ou à table d’hôte, vous avez rencontré, sans sympathie, un certain Smith et vous avez souhaité sa mort. Votre conscient a oublié son nom, mais votre inconscient désire toujours le brûler (5).

Mais, précisément au bout d’un certain temps, Maury découvre la cause de son association d’idées : « Un jour, je tombe sur un vieux journal que je relis à la feuille des annonces, je vois l’indication d’un dépôt d’eaux minérales avec le nom des pharmaciens qui les vendaient dans les principales villes de France. Mes trois noms inconnus étaient inscrits là en face des villes dont le souvenir était associé à eux. »

Qui donc, dans notre hypothèse, aurait donné à ce lapsus cette cause dérisoire, inconnue et impossible à découvrir ?

Cette simple petite observation, entre des milliers d’observations analogues que l’on peut faire quotidiennement, suffirait à ruiner toutes les théories de la psychanalyse qui repose évidemment tout entière sur cette double hypothèse : 1° Tout fait psychique inconscient a une signification et une cause ; 2° Il nous est possible de dégager cette signification et cette cause.

Et sur cette supposition gratuite il nous faudra revenir longuement.

En appliquant toujours sa méthode, Freud confond le rêve et la rêverie. A l’analyse du rêve endormi il [p. 341] substitue les éléments d’analyse du rêve éveillé, et c’est ainsi qu’il va arriver à dire : « On rêve ce qu’on désire, le rêve est la réalisation symbolique d’un désir », ou, pour reprendre ses termes exacts : « Le rêve est un moyen de suppression d’excitations psychiques venant troubler le sommeil, cette suppression s’effectuant à l’aide de la satisfaction hallucinatoire. »

Comprenez, si vous le pouvez, comment une satisfaction hallucinatoire peut supprimer l’excitation ! Il semble bien que, biologiquement, toute hallucination, toute représentation soit de nature à provoquer, non pas une suppression, mais une surexcitation, une augmentation du désir, par suite de l’activité des glandes secrétoires que va provoquer l’hallucination.

Freud a été vivement impressionné par certain phénomène des rêves érotiques, mais il oublie que ce phénomène ne se produit précisément qu’à l’occasion de représentations, non plus symboliques, mais parfaitement claires, et ce qu’il a pu observer dans un rêve exceptionnel, il l’étend à tous les autres rêves.

Ne vous perdez pas dans cette objection qu’il y a des rêves désagréables et qu’on voudrait éviter (6). Freud vous répondra que la crainte n’est qu’un désir retourné, un désir négatif. Un rêve sans but ne se comprend pas et ne peut cadrer avec la philosophie finaliste de Freud. Pour étayer sa proposition, il explique pourquoi les représentations du rêve sont des représentations symboliques. L’emploi du symbole viendrait apparemment de notre répugnance pour la représentation sexuelle directe, et l’inconscient, trompant la Censure, vigilante même pendant le sommeil, arriverait par ce subterfuge à satisfaire son désir d’une façon détournée.

Or, les symboles sont en nombre restreint, ils sont à peu près les mêmes pour tous les individus, toutes les [p. 342] races et tous les temps l’étude des religions primitives et de la formation des langues nous le démontre. On peut donc arriver facilement à reconnaître la signification du symbole, puisqu’il a une valeur quasi universelle. Et Freud invoque à l’appui de sa thèse les travaux de K. A. Scherner, qui aurait découvert le symbolisme dans le rêve. Et voici l’oniromancie, qui semblait à jamais oubliée, plus prospère que jamais !

Mais, pour une fois, essayons de savoir de quoi nous parlons, puisque, comme il fallait s’y attendre, Freud a pris la précaution de ne pas nous dire ce qu’il entend par symbole.

A moins de s’égarer dans des régions métaphysiques, le symbole apparaît comme une convention d’après laquelle un objet représentera un autre objet, un groupe d’autres objets ou une qualité abstraite d’un ou plusieurs objets. Le symbole est une abstraction et, de plus, c’est une convention, et à ce titre il n’a point sa place dans la vie psychique individuelle et a fortiori dans la vie inconsciente où aucune idée n’est abstraite, ni conventionnelle.

Le dégagement du symbole et son emploi ont été un fait social et utilitaire, éminemment social avant tout et auquel l’individu isolé ne serait jamais arrivé. Quand ils ont voulu se comprendre entre eux, les hommes ont créé le langage à base de symboles, puis, quand ils ont voulu s’emparer des puissances mystérieuses et posséder ces puissances sous la forme de fétiches, quand ils ont voulu définir le fait social de la religion, ils ont créé le symbolisme religieux. Sans doute, ce fait social a profité à l’homme en tant qu’individu, et chacun a été amené à se servir pour ses besoins personnels de ce merveilleux instrument créé pour les besoins sociaux. C’est ainsi que la parole sert à l’individu isolé, bien que tel n’ait pas été son but primitif. Mais l’abstraction et le symbole ne franchissent jamais cette limite [p. 343] de notre vie psychique que l’on appelle l’Inconscient Rationnel (7) ; ils ne vont jamais au delà, vers les profondeurs de notre inconscient, ou tout au moins rien ne nous permet de le supposer, rien ne nous permettrait d’en comprendre la raison.

Évidemment, le symbole, en tant que représentation concrète, va évoluer dans l’inconscient, mais en tant que représentation concrète seulement, dépouillé de toute valeur d’abstraction et entouré tout au plus de quelques circonstances concomitantes : la croix, par exemple, aura perdu sa valeur de symbole religieux, il n’en est pas moins vrai qu’elle pourra continuer à inspirer au rêveur certains sentiments, tels que le respect, la terreur, etc. ; le chien ne sera plus forcément le symbole de la fidélité, ni une femme nue, avec un miroir le symbole de la vérité, ni les balances le symbole de la justice !

Bien loin d’être une opération d’analyse et de synthèse la représentation du rêve n’est qu’un effritement et une dissociation de la pensée. Par suite de la débilité de l’évocation onirique, l’objet s’exprime par un substitut ou substrat ce sont les circonstances concomitantes, les associations d’idées, la partie prise pour le tout, etc. Si l’on rêve à une douleur de dents, on voit le davier du dentiste ; une idée de départ imminent sera représentée par une malle ou par la voiture qui stationne devant la porte, mais cela tout simplement parce que l’évocation onirique ne peut saisir dans un ensemble qu’une circonstance.

Mais il faudrait bien s’entendre : Est-ce que les idées associées, les circonstances, les concomitances sont des symboles ? Non, ces images fragmentaires sont précisément le contraire du symbole qui impose à la fois un travail d’abstraction et de généralisation et qui revêt un caractère universel ou tout au moins général. Dans une multitude d’impressions, un trait commun est [p. 344] dégagé qui va les représenter toutes c’est le symbole. Le phénomène précédemment décrit, c’est-à-dire la partie prise pour le tout, la circonstance cachant l’objet lui-même, non pas suivant une loi universelle et constante, mais au gré du hasard et de la plus extravagante fantaisie individuelle, voilà ce qui caractérise le rêve ; le substitut du rêve n’est point une synthèse, c’est une sorte d’Ideenflucht, une fuite des idées (8). Nous remarquons une fois de plus quel intérêt il y aurait pour Freud à s’imposer des définitions précises, car si des symboles relativement peu nombreux et d’une valeur universelle peuvent être interprétés, les allusions, les associations, les circonstances concomitantes sont, au contraire, la multiplicité et la diversité infinies, elles sont ininterprétables. La même représentation pourra avoir des significations absolument opposées ; c’est ainsi que Freud admet que la représentation obsédante d’une ombrelle est un symbole masculin et le patient affirme que cette ombrelle, aperçue souvent entre les mains d’une femme qu’il désirait, est une allusion à celle-ci. Tel autre malade éprouve une impression d’angoisse, en rêvant à une pièce de bois non équarrie ; il interprète ainsi : cette idée de bois non équarri est une allusion à un travail pénible qu’il a essayé d’accomplir et qui était au-dessus de ses forces. Ceci semble l’interprétation impartiale, voici l’interprétation freudiste : le bois est un symbole féminin, — entendez symbole de la femme, — parce que le mot allemand holz (bois) semble dériver du grec ule (matière brute) ; or, matière brute se traduit par materia en latin, qui offre bien des analogies avec mater (mère) donc le bois symbolise la femme. [p. 345]

Que l’Inconscient est savant ! Mais comme j’ai peur qu’il ne le soit que pour les besoins de la cause ! Cependant l’humanité tient à ses chimères ! L’oniromancie est une des illusions qu’elle regrette et la pseudoscience nous devait bien, pour la satisfaction des esprits superstitieux, de forger à nouveau la Clef des songes. L’hypothèse du complexe d’Œdipe se rattache à la théorie pansexualiste qui couronne la construction freudiste et lui donne un remarquable caractère d’unité. D’après Freud, l’instinct sexuel est plus vaste et plus compréhensif que l’instinct génital.

Essayons de lui faire préciser le sens de ce vocable, le plus important de toute son œuvre ; il se dérobe, il accable d’ironie ceux qui ont hasardé avant lui une définition, mais il refuse prudemment d’en proposer à son tour. Appelé bien souvent à revenir sur cette question, il affirme, et ses commentateurs avec lui (voyez Régis et Hesnard), que le sexuel dans son œuvre a un sens très particulier, mais chaque fois qu’un de ses élèves a voulu préciser le sens de ce mot et désexualiser en quelque sorte cette notion pour lui donner la signification plus vague « d’élan vital, d’énergie, d’instinct », le maître s’est élevé contre cette conception, en disant qu’on lui faisait tort. Il ne veut pas sortir de son équivoque, il s’irrite chaque fois que la question se pose en disant qu’il a maintes fois, expliqué sa pensée et que cela ne sert à rien. A qui la faute cependant s’il n’arrive point à se faire comprendre ? Pour démontrer l’existence de la vie sexuelle chez l’enfant, il crée l’hypothèse des zones corporelles érogènes, c’est-à-dire des zones non génitales, mais qui procurent un plaisir sexuel, les régions mammaire, buccale et anale. Notez bien que ces zones ne deviennent pas érogènes par suite d’une déviation de l’instinct génital, non, elles sont érogènes naturellement et par définition et tout plaisir qu’elles procurent est un plaisir sexuel ! C’est ainsi que l’acte de sucer, de téter devient sexuel. [p. 346]

Freud nous impose ce postulat sans autre démonstration et simplement par une confusion constante des termes employés alternativement lato sensu et stricto sensu (9). La vérité est plus simple. Les manifestations de la vie affective ne sont jamais complètement différenciées, séparées et cloisonnées ; l’instinct de conservation, l’instinct de nutrition donnent le branle à certaines régions de notre moi également influencées par l’instinct génital ; en d’autres termes, le vieil adage « Natura non facit saltus », est vrai surtout en psychologie de l’inconscient, et on peut dire que tous les sentiments et toutes les sensations irradient et se répercutent les uns sur les autres. Freud en profite pour annexer au sexuel les territoires où l’on peut relever des influences réciproques.

Et en suivant exactement la singulière méthode du savant dont nous parlions plus haut, qui démontre que la terre n’est que de l’arsenic, Freud arrive à proclamer : Instinct sexuel = Inconscient = L’Homme = La Vie = Le Tout.

Le produit de l’instinct sexuel est la libido, mais quand Claparède, dans la préface à la Traduction des Cinq Conférences, propose cette définition : « La libido est le mobile fondamental de toutes manifestations d’activité psychique », et que, pour expliquer cette définition, il essaie de désexualiser la libido, de créer une libido qui ne serait pas toujours libidineuse, une controverse s’engage entre lui et Freud. Freud déclare que la libido ne concerne que les Sexualtriebe (l’instinct sexuel) et non les Ichtriebe (instinct de conservation personnelle), mais il oublie d’avouer en toute bonne foi que, s’il admet théoriquement cette distinction, il fait entre les deux séries d’instincts un tel départ qu’il ne reste absolument plus rien à attribuer aux Ichtriebe. Et Claparède, malgré son admiration pour Freud, lui [p. 347] fait remarquer combien est arbitraire cette création d’un sexuel qui ne se confond pas avec le génital ; — génital normal ou dévié. —Pour une fois le sophisme est trop visible et n’a pas été accepté les plus brillants psychanalystes se sont séparés de Freud sur la question du pansexualisme ; il suffit de citer Adler, avec sa théorie de l’égotisme dans l’inconscient, Jung avec son idée du tréfonds ancestral dans l’inconscient, Mœder et son instinct finaliste, Jeliffe, etc.

L’hypothèse du pansexualisme semble avoir sombré, et, avec cette hypothèse, le freudisme proprement dit, sans que nos critiques nous poussent à nier la part prépondérante que Freud a prise dans l’élaboration de la technique psychanalyste.

Car, l’hypothèse pansexualiste et celle de l’Œdipe complexe écartées, il reste encore la psychanalyse, c’est-à-dire la méthode même de connaissance introspective reposant sur l’interprétation des associations d’idées, des petits faits de la vie commune et des actes manqués, reposant surtout sur l’interprétation des rêves. Mais si l’on nie la possibilité d’interpréter d’une façon sûre un acte manqué, si l’on refuse d’admettre que le rêve et la rêverie soient identiques, que le rêve soit toujours la satisfaction d’un désir caché, que symbole soit synonyme de substitut onirique, il ne reste rien de si vastes ambitions, de cette rénovation promise à la pensée humaine.

Toujours séduits par le procédé ambigu, Freud et ses disciples n’ont jamais défini leur attitude envers la science ; tantôt ils font appel à l’esprit soi-disant scientifique, à certains principes qu’ils semblent croire absolument inattaquables, mais qui ne sont en réalité que des hypothèses.

Freud pose ce postulat qu’il ne saurait y avoir d’effet sans cause, que tout est déterminé, que tout a une [p. 348] fonction et une utilité, que chaque fait psychique inconscient a une signification, et ceci n’est point seulement un fil directeur de ses recherches, c’est souvent un élément de sa preuve, il raisonne ainsi : Vous ne trouvez pas une signification ou une cause à ce fait, si vous avez une conception scientifique vous devez cependant admettre une signification et une cause, donc accueillez celle que je vous propose.

Prétendrait-on qu’il existe des événements sans raison en dehors de l’enchaînement de la phénoménologie du monde et qui auraient pu aussi bien ne pas se produire ? Mais en brisant l’enchaînement de la phénoménologie en un seul point, on bouleverse toute la conception scientifique du monde (10).

Il n’y a pourtant pas, à l’heure actuelle, un physicien ou un chimiste capables de faire appel aux principes de finalité, de causalité ou simplement de déterminisme la science contemporaine est trop pénétrée de l’idée de relativité et de contingence dans la nature.

Ceci est bien plus vrai après les travaux de Boutroux, de Poincaré et d’Einstein, mais, au moment où l’on peut situer la formation intellectuelle de Freud, Stuart Mill était en pleine gloire et sa lecture eût pu mettre en garde contre les tendances métaphysiques ceux qui avaient la prétention de faire œuvre de savant. Toute la psychanalyse repose sur le principe suivant qui resterait à démontrer et auquel Freud fait constamment appel : tout processus psychique inconscient a une cause, tout acte inconscient est déterminé.

Proposition singulièrement imprudente et du reste inutile.

Car, dans l’état actuel des connaissances, à quoi sert le postulat de la causalité dans l’inconscient ? Il faudrait compléter le premier principe par un principe encore moins évident : non seulement tout fait psychique [p. 349] inconscient a une signification et une cause, mais encore il nous est possible de dégager cette signification et cette cause.

Il ne faut pas oublier qu’il est des séries de phénomènes physiques qui bien que vraisemblablement déterminés, n’en demeurent pas moins inexplicables, parce que la cause, si elle existe, n’est point facile à découvrir et que nous nous trouvons en présence d’un complexe. J’ai voulu faire allusion aux phénomènes atmosphériques, ou biologiques.

Eh bien, le monde intérieur avec son enchevêtrement de phénomènes chimiques, physiologiques et psychiques et subconscients, — quelle que soit l’explication qu’on en donne, — ce monde intérieur représente un ensemble plus compliqué que l’atmosphère. C’est encore l’heure des modestes explorations, des patientes collections de faits et les théoriciens trop pressés risquent d’encombrer la route.

Freud, en lisant Stuart Mill, se fût pénétré de cette idée qu’il est dangereux de parler de forces, de causes, de fins, de symptômes. Nous ne connaissons que des faits, dont quelques-uns forment des successions invariables ou qui nous paraissent invariables, mais ces successions que nous appelons lois ne sont peut-être que des séries. Freud eût gagné à la lecture consciencieuse du « System of Logic » de ne plus affirmer comme un dogme le déterminisme universel. Un esprit bien fait a le droit d’admettre la possibilité d’un coin du ciel non encore exploré où nos lois astronomiques ne s’appliqueraient pas, et un vrai savant ne saurait présupposer une causalité nécessaire dans la phénoménologie psychique inconsciente. L’attitude scientifique consiste à affirmer que nous ne connaissons que des faits (11).

Evidemment, ce monde où les phénomènes ne seraient pas reliés entre eux ne se comprend pas, et Freud dans sa [p. 350] conception finaliste pense que l’univers s’est modelé exactement sur les formes de notre esprit; il n’a pas envisagé le retour possible de la science humaine, après un long circuit, à la conception de Démocrite, à la philosophie du Hasard gouvernant le monde.

Mais cette science, à quoi il sait faire appel lorsque c’est utile à sa démonstration (en retenant du reste ses conceptions les plus surannées), il n’hésite pas à la dénoncer comme suspecte à ses élèves, tant il se méfie des procédés de rigoureuse observation et de doute systématique. Ce n’est pas assez dire qu’il se comporte en métaphysicien, il y a aussi en lui on ne sait quoi de moyenâgeux, il y a en lui un alchimiste, disons un mystique. Il garde envers la science moderne une attitude incertaine, vaguement hostile, on a l’impression qu’il croit pouvoir arriver à la Cause Première par des voies surnaturelles, par des raisonnements dont on a perdu l’habitude depuis le triomphe des méthodes de Bacon. De là sa foi dans le symbolisme, sa recherche de transmutations des valeurs inconscientes en sexuelles, sublimées, etc. de là sa distinction du psychique et du conscient, de là son raisonnement par images et par analogies (12), de là encore cette croyance en une vérité que l’on pourrait saisir directement et non plus objectivement. Mais il faut bien dire sur ce dernier point, à la décharge de Freud, que la racine de cette erreur mystique n’a jamais été extirpée [p. 351] de l’enseignement scolaire de la psychologie (13).

Le professeur de Vienne qui connut Pierre Janet a contre celui-ci des paroles amères dans l’Introduction. Il nous souvient que Pierre Janet disait déjà de de Hartmann : « Son système d’explications n’est, ni moins plausible, ni plus certain que tous les systèmes pseudo-scientifique Universel prônés par les spécialistes. » L’auteur de l’Inconscient Universel avait, au moins, le mérite négatif de ne heurter, ni la logique, ni les résultats scientifiques acquis et de ne pas menacer la société et l’individu. Il est difficile d’accueillir le freudisme avec la même sérénité, parce qu’il menace l’ordre social, parce qu’il menace aussi l’individu et l’individu qui a le plus besoin de protection le malade. Aussi l’illustre savant français s’exprimait, à l’égard de la psychanalyse avec une sévérité plus grande qu’il ne le fit à l’égard de l’Inconscient Universel quand il recommandait : « d’éviter avant tout de transporter les discussions métaphysiques au chevet des malades. »

Les doctrines psychanalystes ont le grand tort de n’être pas purement spéculatives, mais au contraire très agissantes et, pour conclure, en abandonnant l’étude des singulières méthodes du médecin viennois, comment ne pas envisager les conséquences possibles de son paradoxe.

Beaucoup de médecins prétendent que Freud en particulier et la plupart des psychanalystes n’ont jamais guéri personne, mais que, par contre, ils ont empoisonné bien des consciences par leurs suggestions malsaines : beaucoup de névrotiques auraient vu, après de longs et multiples interrogatoires, leur état empirer ; les rares patients qui approuvent les propositions freudistes [p. 352] n’auraient fait que céder à l’ascendant d’une imagination puissante et pervertie. Dès qu’un malade se laisse psychanalyser, il abandonne déjà son libre jugement. « Tout ce que les malades avouent, c’est le médecin qui le leur a fait croire. »

Des confrères sont même allés jusqu’à menacer de publier des listes d’insuccès. Freud prétend que les listes de succès seraient interminables, mais que le secret professionnel lui interdit de les révéler ; il s’indigne contre le manque de confraternité de ses détracteurs en cela il oublie qu’il est un devoir social qui prend le pas sur le devoir confraternel.

Il n’est pas dans nos intentions de départager ces adversaires, mais nous ne pouvons nous empêcher de demander : « Comment se développe une cure psychanalyste ? Que va devenir un malade traité par la psychanalyse ? »

Par l’interprétation des souvenirs et des rêves, en provoquant des réminiscences, le médecin montre au malade quelle est la cause de son mal. C’est un désir honteux, inavoué et refoulé, un objet inaccessible accroché en à la quelque sorte libido, et ne lui permet pas d’être à la disposition du moi.

Le médecin arrive à détacher la libido de cet objet inavouable par l’opération du transfert, généralement en se faisant aimer et désirer ; puis il arrive à détacher la libido de sa propre personne et il la met sous la dépendance du moi, entendons par là qu’il lui assigne un but réalisable.

Evidemment, ce tour de passe-passe est assez séduisant, mais une question intéressante se pose à laquelle Freud n’a jamais répondu.

Il faut bien se rappeler que, dans le traitement par l’hypnose, le médecin est le maître de son malade, de plus, il n’a attaqué et guéri que les symptômes du mal ; il ignore le désir honteux et caché, il le laisse ignorer [p. 353] par le malade ; il ne fait que masquer ce côté trouble et douloureux ; il ordonne au patient de ne plus penser à ces questions.

Le cas pour le psychanalyste est bien différent. Le médecin n’est point psychiquement le maître de son malade, il n’a été que son guide, son professeur d’analyse ; souvent le malade échappe à son influence, il lui devient hostile. Qu’arrivera-t-il, si le malade prenant connaissance de son monstrueux désir, désir refoulé jadis par une conscience plus susceptible, l’accepte et revendique son droit à la réalisation ?

N’est-ce pas chose possible ? Le malade a souffert, ce qui supprime bien des résistances il ne considère plus son désir comme monstrueux ; le médecin lui a démontré que c’est un cas humain, trop humain ; pourquoi cette intelligence aujourd’hui affranchie, complètement amorale, peut-être, accepterait-elle le sacrifice consenti jadis ?

Alors le traitement n’aura réussi qu’à déchaîner le monstre de l’abîme intérieur au grand préjudice de la société et de l’individu lui-même revendiquant son droit chimérique au développement intégral de ses instincts.

Ecartons cette hypothèse, admettons que le transfert se soit opéré sur la personne du médecin, comment vat-il détacher de lui le désir et quel but lui proposera-t-il ? Va-t-il toujours être possible de lui trouver un placement moral et inoffensif ? L’individu ne va-t-il pas entrer dans un conflit plus préjudiciable que son ancienne maladie ?

Mais laissons les confrères de Freud le critiquer sur ces points spéciaux ; ils ne s’en font pas faute. Il nous appartient seulement de considérer l’œuvre du penseur et d’apprécier son influence sociale. Ses ouvrages ont été publiés et traduits pour atteindre le grand public ; l’idée est lancée avec une force d’affirmation déconcertante, avec un maquillage scientifique suffisant pour rassurer les consciences qui ne voudraient pas s’avouer [p. 354] à elles-mêmes l’attrait d’une littérature trop horriblement malsaine. (Freud pourrait analyser ce subtil sentiment et ses rapports avec la Censure.)

Des artistes, des écrivains ont déjà rallumé à la pensée freudiste leur flambeau qui menaçait de s’éteindre et, sans doute, ils seront imités par beaucoup d’autres. N’ont-ils pas la certitude du succès auprès de tant d’inquiets et de malades qui n’avaient jamais osé espérer cette aubaine un poison nouveau pour la vieille humanité qui semblait déjà les avoir tous essayés ?

Enfin, qu’on le veuille ou non, la théorie freudiste sera répandue dans le monde. Quel en sera l’effet ? Pour l’individu une sensation de diminution et de souillure, pour la société l’obsédante suspicion de l’enfant. Ce devrait être la destruction de la famille. Tous les enfants nécessairement coupables en pensée d’inceste et de parricide perdraient beaucoup de leur attrait d’innocence et deviendraient des objets d’horreur. Dans leur propre intérêt, ils seraient séparés des parents, élevés au biberon. Au point de vue individuel, on éviterait ainsi tant de névroses douloureuses, au point de vue social, on supprimerait la sensation collective de mauvaise conscience que Nietzsche a si subtilement analysée et mis sur le compte du meurtre de notre dieu, mais dont Freud a trouvé des causes beaucoup plus simples : « »Tout être sent confusément qu’en son for inconscient il est incestueux et parricide. »

Mais cette théorie que Freud oppose à celle de Nietzsche n’a-t-elle pas contre elle que des civilisations entières ont été délivrées de ce fardeau de la mauvaise conscience ? Faut-il comprendre que le refoulement n’existait pas et que l’inceste fleurissait librement dans l’antiquité ? Il serait vraiment intéressant que Freud développât sa théorie de la mauvaise conscience et nous expliquât pourquoi ce sentiment a considérablement varié d’intensité, suivant les époques et les milieux. [p. 355]

Maintenant que, grâce à la psychanalyse, l’humanité sait d’où provient le plus lourd de tous ses maux, elle n’a que deux partis à prendre : soit la proclamation du droit à l’inceste, soit la suppression de la famille.

Espérons qu’elle choisira un troisième parti celui de ne pas accepter la théorie freudiste ou tout au moins de ne pas accepter l’hypothèse du pansexualisme et du complexe d’Œdipe.

Malgré Freud et ses disciples, le complexe d’Œdipe n’a jamais été soupçonné, ni par les religions, ni par l’art d’aucun pays. Des artistes tels que Luini, Giorgione, Léonard de Vinci, Rembrandt, Dürer, Holbein, Cranach, pour ne citer que ceux qui furent aussi des analystes, ont représenté l’éternel et sublime drame de la vie humaine : « La Mère avec l’Enfant », ils l’ont représenté avec une sérénité absolue qui ne laisse aucune trace aux suspicions freudistes. Et cependant quelques uns de ces artistes ont été bien loin dans leur effort d’intuition vers les profondeurs de l’inconscient. Ce ne sont que des artistes, mais leur vison pénétrante vaut bien, selon nous, les aventureuses hypothèses de métaphysiciens attardés.

Georges Dubujadoux.

NOTES

(1) Kostyleff : Nouvelles recherches sur le mécanisme cérébral de la pensée, Mercure de France ; 16 mai 1913.

(2) G. Delage Une psychose nouvelle : La Psychoanalyse Mercure de France ; 1er septembre 1916.

(3) Régis et Hesnard : La psychoanalyse des névroses et psychoses, Alcan.

(4) Le souci d’être compris par tous, nous a obligé à alourdir un peu notre discussion en rappelant les notions les plus courantes de la doctrine que nous nous proposons de critiquer.

(5) Nous répétons que ce lapsus n’est qu’une hypothèse. L’observation de Maury se borne à l’existence de l’association d’idées persistante et inexplicable et à la découverte fortuite de ses causes.

(6) P. M. Simon : Le Monde des rêves.

(7) Voir : l’Inconscient de Dwelshauvers.

(8) Ceux qui rejettent comme arbitraire et trop étroite notre définition du Symbole, — valeur conventionnelle et universelle, — seront obligés de faire d’eux-mêmes une distinction entre les symboles : 1° symbole type qui une signification générale et en quelque sorts nécessaire et dont par suite on peut connaître la signification ; 2° le symbole allusion, qui a un caractère individuel, et une signification variable ! Il est bien évident que ce sont ces allusions qui caractérisent la représentation onirique !

(9) Voir les résultats d’une observation sans parti pris de système : B. Perez, La psychologie de l’enfant. Les trois premières années.

(10) Freud Introduction à la psychanalyse.

(11) Stuart Mill A system of Logic, ratiocination ans induction.

(12) Car, malgré les réserves qu’il fait sur les représentations spatiales, qui, dit-il, ne le satisfont pas entièrement, il les affectionne, il raisonne toujours en se représentant l’âme comme une sorte de prison avec des captifs, des gardiens et en accordant à tous les mots une certaine valeur d’entité. Il n’est pas douteux, par exemple, que les notions de Refoulement, de Censure, de Complexe, ne prennent dans sa bouche une allure allégorique.

Pour arriver a apparenter la méthode freudiste, il faudrait parler de Paracelse, de van Helmont, il faudrait remonter aux médecins cabalistes. Le principe de Vie de l’alchimie n’est point très éloigné du principe sexuel : l’âme régit l’esprit, l’esprit régit le corps. A la place du mot âme mettez le mot inconscient. Même emploi du langage symbolique, même croyance aux transmutations, aux transferts ; les Idées morbides ressemblent singulièrement à la libido freudiste. Cette comparaison de la méthode freudiste et de la méthode de la science du moyen âge serait intéressante à approfondir.

(13) On fit encore aujourd’hui dans le Manuel de Rabier : « La science physique est relative, la science psychologique est absolue. Dans la connaissance des corps tout est apparence, dans le monde de l’âme tout est en soi tel qu’il est connu par la conscience.

LAISSER UN COMMENTAIRE